Электроэнергия для обогрева теплицы, как уже говорилось, очень дорогостоящее средство, но и наиболее эффективное. Электрообогрев обеспечивает автоматизацию и простоту обслуживания системы. Для теплиц существует несколько типов систем электрообогрева. Трубчатые электронагреватели обладают такой же мощностью и столь же равномерно распределяют тепло, как и трубная система водяного отопления. Трубы прокладывают по периметру помещения.

Кроме того, для электрообогрева теплиц существуют переносные вентиляторные воздухонагреватели, равномерно распределяющие тепло по всей площади. В жаркие дни эта система может быть использована для циркуляции прохладного воздуха. Вентиляторный воздухонагреватель снабжен терморегулятором, поэтому при его использовании не происходит дополнительных потерь тепла. Затраты на его установку невелики. При этом циркуляция воздуха в теплице обеспечивает необходимый для растений микроклимат, снижает вероятность появления грибковых заболеваний.

В холодную погоду теплицу, оборудованную вентиляторным обогревателем, можно оставлять закрытой без риска загрязнения воздуха.

Эффективны в работе конвекционные воздухонагреватели, которые состоят из спиралей, помещенных в кожух с верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух, поднимаясь сквозь верхние отверстия, позволяет холодному воздуху проникать внутрь через нижние отверстия. При этом виде обогрева перемещение воздуха в теплице происходит за счет конвекционных потоков.

Накопительные обогреватели экономичны только в случае пониженных расценок на обогрев теплицы.

Но с их помощью сложно следить за температурным режимом. Такие системы целесообразно использовать для создания фонового тепла в комплексе с основным источником, поддерживающим температуру посредством терморегулятора.

Можно использовать кабели подпочвенного обогрева. В одном случае через неизолированные провода, проложенные на глубине 15-25 см, от понижающего трансформатора пропускают ток низкого напряжения. В другом случае нагревательные провода подсоединены напрямую к основному источнику питания. При укладке нагревательных проводов почву вынимают, насыпают на дно котлована слой песка и по всей площади равномерно размещают провода, фиксируя их оцинкованными проволочными скобами.

При случайном повреждении электрокабель представляет собой угрозу. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его накрывают оцинкованной сеткой и только потом засыпают слоем почвенной смеси. В комплект нагревательных проводов часто входят терморегуляторы, которые обеспечивают температуру в теплице 16° С.

При любом виде обогрева теплицы необходимо бороться с теплопотерями. Тепло ускользает через разбитые и треснутые стекла, плохо подогнанные двери и вентиляторы. В зимнее время сохранять тепло можно с помощью полиэтиленовой пленки, затянув ею все стены и потолок теплицы. При этом снижение теплопотерь происходит за счет воздушной прослойки между стенками и пленкой. Чтобы вентиляторы можно было открывать и закрывать, их затягивают отдельными кусками пленки. Наброшенные на ночь на крышу теплицы соломенные маты тоже помогут сохранять тепло в помещении.

Почвенные смеси для теплиц

К почвенной смеси для выращивания растений в теплице предъявляют особые требования: она должна содержать достаточно питательных веществ, удерживать влагу и хорошо пропускать воздух. Кроме того, в тепличной почвенной смеси не должно быть вредителей и возбудителей болезней.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний слой дерна толщиной 10-15 см, переворачивают его и укладывают слоями, выбрав место на открытом воздухе, но под навесом. Через каждые 2 слоя дерна насыпают 5 см навоза, перемешанного с резаной соломой. Таким образом, получается штабель высотой и длиной по 1,8 м. По мере выкладывания штабеля дерн и навоз слегка увлажняют.

Уложенный штабель обливают сверху водой из шланга и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Спустя 6 месяцев все это превращается в высококачественную почву. При этом почвенная смесь по своей питательности превосходит обычную садовую почву и обладает ярко выраженной волокнистой структурой.

Для приготовления почвенной смеси рекомендуется иметь специальную мерную емкость, с помощью которой рассчитывают количество извести и удобрений. Все компоненты равномерными слоями насыпают поочередно прямо на чистый бетонный пол, а затем перемешивают чистой лопатой.

Для горшечных культур в основном используется почвенная смесь, состоящая из 7 частей земли, 3 частей крупнозернистого речного песка и 2 частей влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г комплексного минерального удобрения и 5–6 г извести или мела.

Для посева семян овощных культур почвенная смесь включает в себя 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. При этом на каждые 10 л смеси добавляют 5 г суперфосфата и 10 г извести или мела.

Высокую оценку специалистов получила смесь, состоящая из 5–6 частей торфа, 2–3 частей перегноя, 1 части дерновой или огородной земли и 1 части речного песка. На 1 м3 смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Отличная смесь получается при компостировании 2 частей разложившегося торфа, 1 части навоза и 1 части нарезанной соломы. На 1 м3 этой почвенной смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Можно составить почвенную смесь из более простых компонентов: 5 частей опилок, 3 части торфа, 1 часть резаной соломы и 1 часть золы.

Когда почвенная смесь готова, ее насыпают на стеллажи теплицы или прямо на грунт слоем не менее 16-20 см. По мере роста растений периодически подсыпают смесь, увеличивая толщину слоя до 25 см. Перед высадкой рассады в почвенную смесь добавляют на 1 м2 20 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата или 100 г древесной золы.

Многие садоводы-любители пользуются почвенными смесями на основе торфа с добавлением питательных веществ, но все же лучше, если в смесях будет хотя бы небольшое процентное содержание земли. Торфяные смеси очень удобны в обращении, легкие и стерильные. При наполнении горшков и ящиков торфяными смесями, не следует их утрамбовывать. Необходимо регулярно и тщательно проводить полив. На торфяных смесях рекомендуется выращивать активно растущие, влаголюбивые растения с коротким вегетативным периодом.

На верховом, проветренном торфе со степенью разложения 15-20%, с обязательным известкованием можно с успехом выращивать в теплице основные овощные культуры. Для этого торф укладывают на стеллажи или грунт в теплице слоем 25 см и поливают раствором микро– и макроудобрений: на 10 л воды 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 50 г калийной селитры и 30 г сернокислого магния. Расход раствора на 1 м2 составляет 10 л.

Ученые разработали так называемые УК-смеси, которые бывают трех видов: 3 части мохового торфа и 1 часть песка; 2 части торфа и 2 части песка; 3 части песка и 1 часть торфа. К этим смесям следует добавлять комплекс специальных удобрений, которые имеются в продаже.

Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, разработан следующий состав почвенной смеси: 2 части земли, 1 часть торфа, 1 часть песка. На каждые 10 л смеси следует добавлять 12 г суперфосфата и 5 г серного цвета.

Полив

Теплица должна быть оборудована водопроводной системой. Для полного обеспечения влагой теплицы размерами 2,5 х 2,5 м требуются две бочки по 300 л. Их устанавливают на опоры рядом с теплицей и соединяют между собой трубопроводом. Но в основном в бочках держат запас воды на случай засухи и непредвиденных обстоятельств, а теплицу подключают к садовому поливочному трубопроводу. Но самым важным поливочным устройством для увлажнения земли в теплице является лейка. Ее нельзя ничем заменить при поливе и подкормке растений на стеллажах, особенно в первые дни после посева овощных культур.

Существует несколько способов автоматического орошения для растений на стеллажах. Это капиллярная система полива через увлажненный песок, когда вода поднимается через узкие пространства между частицами песка и через дренажные отверстия поступает снизу в горшки и ящики с растениями. При этом поверхность песка постоянно должна быть влажной, но не переувлажненной. Влажность песка поддерживается с помощью специального автоматического устройства, представляющего собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в специальном держателе. Из бутылки вода поступает непосредственно в песок.

Для автоматического полива овощных культур в теплицах, парниках и каркасных укрытиях требуется бак емкостью 200-500 л. Если вода поступает из центрального водопровода, то наполнение бака можно регулировать сифоном с поплавком. От бака по всей теплице проводят трубы или подсоединяют к нему гибкие перфорированные шланги диаметром 8 мм, с отверстиями по всей длине, через которые влага просачивается в грунт. Скорость подачи и расход воды регулируют с помощью шаровых кранов, установленных возле каждой грядки. Отверстия в трубах делают диаметром 1,5–2,5 мм, располагая их несимметрично по бокам. Если корни растений залегают на глубине 20-25 см в радиусе 30-40 см, как у томатов и сладкого перца, то трубочки укладывают между рядами, заглубляя на 15-18 см. При выращивании рассады или зеленных культур гибкие трубки ведут по поверхности грядок между растениями или закапывают их на глубину не более 5 см вдоль каждого рядка всходов. Можно лотки или дно грядки застелить полиэтиленовой пленкой, насыпать слой речного песка толщиной 5 см, расставить на нем горшочки с рассадой, а между ними уложить трубки с капиллярными отверстиями, которые также подсоединяют к автоматизированной системе полива. При этом вода будет поступать в трубки по мере подсыхания песка. Чтобы отверстия в трубках не забивались песком, их обертывают стеклотканью или мелкой капроновой сеткой.

При выращивании рассады томатов, укропа, салатов рекомендуется полив методом подтопления, при котором уровень воды в лотке периодически повышается, а затем понижается. Неиспользованная влага с помощью насоса вновь возвращается в систему полива. В этом случае лотки или грядки должны быть с уклоном, чтобы вода стекала. Кроме того, емкостей в теплице должно быть две – подающая воду и принимающая.

Очень популярна система капельного орошения. Самая простая из подобных представляет собой перфорированные трубы с отверстиями на их нижней стороне.

При этом отверстие располагается над конкретными экземплярами. Иногда от труб отводят тонкие гибкие трубочки, концы которых направлены к корневой системе каждого растения. К источнику водоснабжения можно подключить таймер для регуляции подачи воды в заданный промежуток времени.

Другой вариант системы полива в тепличных условиях больше подходит для зеленных культур. Пластиковые трубы оснащают дождевателями, капельницами или подводят к ним трубки меньшего диаметра, которые будут подавать влагу к отдельным растениям. Каждое отверстие следует располагать над отдельным растением.

Вода не должна стекать в проходы. Чтобы изолировать грядки от проходов, вдоль бортиков кладут полиэтиленовую пленку. Поверхность грядок мульчируют с помощью нетканого материала или рубленой соломы.

Часто при поливе в почву вносят питательные вещества. Для этого в накопителе смешивают воду и раствор удобрений и с помощью насоса подают жидкость в трубочки. Конечно, такой сложной поливной системой лучше всего управлять с помощью компьютера. В продаже имеются полностью автоматизированные системы климат-контроля и полива для теплиц. Стоят они недешево, но значительно облегчают уход за растениями.

Все способы автоматического полива очень ценят владельцы теплиц, но применять их надо осторожно и обдуманно, так как автоматизация не обеспечивает избирательности и все растения поливаются одинаково. Некоторые экземпляры могут страдать от излишнего количества влаги, поэтому каждый росток необходимо подвергать тщательному ежедневному осмотру.

Подставки и стеллажи

В большинстве теплиц используют стеллажи, реже – подставки. Стеллажи дают большие преимущества в дополнительном месте для выращивания растений. Теплицы часто остеклены до уровня почвы и хорошо освещены, поэтому стеллажи служат вторым этажом для посева и высадки овощных культур. Под стеллажами выращивают салат, редис, ставят ящики и поддоны с рассадой. В теплицах, которые остеклены только наполовину, под стеллажами можно размещать культуры на выгонку.

Стеллажи обычно делают высотой 0,8 м. Удобно ухаживать за растениями, расположенными на подставках и стеллажах. Кроме того, можно устроить подвесные полки, подставки и кашпо для горшков с растениями, хотя и перегружать теплицу тоже не стоит, так как ухудшается микроклимат внутри помещения. Стеллажи обычно устраивают в один или два ряда вдоль стен теплицы.

Полки закрепляют там, где большую часть дня они не будут затенять другие растения. Пристальное внимание следует уделить тем культурам, которые растут на полках, расположенных близко от остекленной кровли теплицы, и получают днем максимум тепла, а ночью максимум холода. К любому растению в теплице обеспечивают свободный доступ. Именно поэтому подставки и стеллажи не должны быть шире 1,2 м, а подвесные полки и кашпо не должны затруднять доступ к другим посевам.

Поверхность подставок и стеллажей может быть сплошной или сетчатой. На стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвенной смеси, которую насыпают на слой гравия и песка. Толщина гравийно-песочного слоя должна быть 10-15 см.

Чтобы повысить влажность в теплице, поддоны с гравием летом поливают.

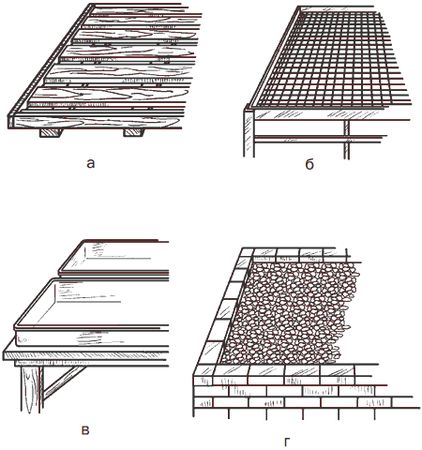

Для изготовления стеллажей и подставок используют дерево, металл, кирпич, бетон (рис. 91). Конструкции деревянных и металлических раз борных стеллажей и подставок позволяют делать какие-то перестановки внутри теплицы, облегчают уход за помещением.

Рис. 91. Типы стеллажей: а – дощатый стеллаж; б – стеллаж с сетчатым верхом на металлическом каркасе; в – стеллаж с установленными на нем поддонами с гравием; г – кирпичные стеллажи.

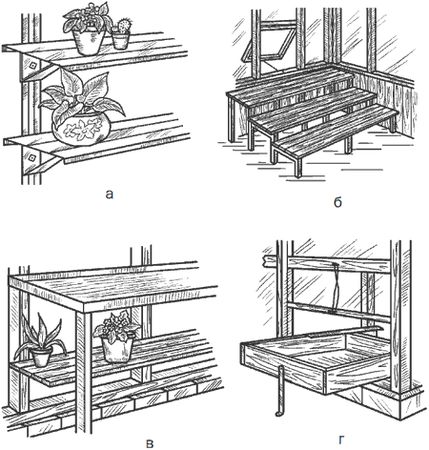

Металлические и деревянные полки крепят к боковым стойкам остекленных рам и крыше теплицы. При этом ширина полок не должна быть меньше 15 см. Горшки и небольшие ящики красиво смотрятся на террасированных полках, которые также можно изготовить из дерева или металла. Их устанавливают на пол или стеллаж. Полки устраивают прямо под стеллажами. На них можно размещать горшки с луковицами, которые находятся в состоянии покоя. Некоторые теплицы оборудованы раздвижными или подъемными рамами. В этом случае удобными будут выдвижные полки, чтобы выставлять растения днем на свежий воздух, а на ночь возвращать обратно (рис. 92).

Стеллажи из кирпича и бетона обычно выкладывают в полуостекленных теплицах, построенных на каменном фундаменте. Такие стеллажи очень устойчивы и долговечны. Кроме того, они обладают свойством днем накапливать тепло, которое отдают потом в течение ночи, что значительно снижает перепады температур в теплице. Кирпичные стеллажи более эффективно удерживают тепло, поэтому им следует отдавать предпочтение. При этом лучше использовать кирпичи повышенной прочности, которые менее пористые, чем обычные. Такие кирпичи легче чистить и протирать, в них в меньшей степени могут размножаться вредители.

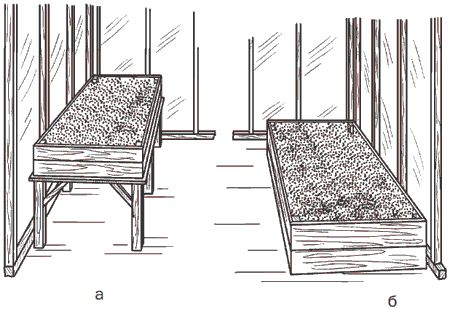

Если теплица расположена на хорошей, здоровой почве, самым простым способом выращивания растений, как уже говорилось, являются грядки. На участке с высоким уровнем грунтовых вод и затрудненным дренажем устраивают приподнятые грядки высотой 25-30 см, укрепляя их края досками или кирпичом. Популярны в этом случае и грядки на подставках (рис. 93), которые можно передвигать. За растениями на таких грядках удобнее ухаживать.

Рис. 92. Типы полок: а – подвесные полки; б – террасированные полки; в – полки под стеллажом; г – выдвижная полка.

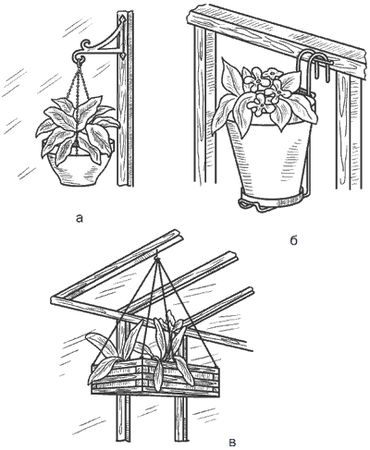

Подвесные корзинки часто используют для выращивания в теплицах редких южных цветов и вьющихся декоративных культур. Корзинки бывают металлическими, пластиковыми и деревянными.

Дно и стенки корзинок выстилают мхом, заполняют почвенной смесью и подвешивают в тех местах, где капающая с них вода не будет причинять вреда другим растениям. Горшки тоже подвешивают в проволочных корзинках или специальных приспособлениях (рис. 94).

Рис. 93. Типы тепличных грядок: а – приподнятая грядка; б – грядка на подставке.

Рис. 94. Типы подвесных корзинок и креплений: а – корзинка на кронштейне; б – горшок на подвесной подставке; в – деревянная корзинка на шнурах.

Для вьющихся растений в теплицах натягивают постоянные поддерживающие опоры в виде системы проволочных растяжек (рис. 95). В основном такие опоры стараются делать у задней, пристенной стороны теплицы. Предварительно стену следует вымыть раствором фунгицида с помощью щетки. При необходимости стену штукатурят и красят или белят. Для натяжки проволоки в стену вкручивают шурупы с проушинами и натяжные болты.