Чикин скончался на Симушире, и с 1767 года Иван Черный оказался единственным представителем российских властей на островах. Зиму 1767/1768 года он провел на Симушире, заставляя местных жителей работать на себя и нещадно наказывая провинившихся. Летом он добрался до острова Итуруп и привел в подданство всех местных айнов и даже двух приезжих с Кунашира. Тойон Итурупа сообщил ему, что на Кунашире японцы основали крепость. Черный поселился на Урупе и занялся промыслом бобров, продолжая эксплуатировать местных айнов.

В 1769 году курильский начальник возвратился в Большерецк и подал свой отчет о плавании, в котором подробно и, по мнению академика Л. С. Берга, весьма толково описал острова. Поражает малая населенность Курильской гряды в то время. Так, Черному на 19 островах (включая Итуруп) удалось привести в подданство лишь 83 взрослых мужчин-айнов. Любопытно, что все преступления Черного в части отношений с айнами стали известны российским властям. Над ним было назначено следствие, прекращенное только из-за его смерти от оспы в Иркутске.

Преступные действия сотника Черного привели к тому, что в 1771 году айны подняли восстание и истребили многих русских на Итурупе. Курильцы ночью похищали у русских оружие и затем набрасывались на безоружных. Пользовались они в бою и отравленными стрелами.

В 1777 году из Охотска на Уруп отплыла бригантина "Наталия", на которой в качестве переводчика находился иркутский посадский Шабалин. В мае следующего года Шабалин на трех байдарах пошел на Итуруп. Таму него произошла удивительная встреча с местными тойонами айнов, которая еще раз подтвердила, как непросто понять обычаи и поведение незнакомого народа:

"В изъявление дружбы они сначала, держа в руках обнаженные сабли и копья, кричали с лодок; бывшие на берегу мохнатые, из числа сопровождавших Шебалина, в ответ ходили вдоль берега с копьями, ноги выметывая вверх, необыкновенно кричали нелепым и зверообразным голосом и скакали, а женский пол их, 32, ходили позади их и кричали также тонкими голосами".

А затем все - и новоприбывшие, и береговые - соединились в одну толпу и с обнаженным оружием начали скакать; потом тойоны подходили поочередно к толмачу и держали над его головой сабли. Русские сначала подумали, не хотят ли айны напасть на них, но потом недоразумение разъяснилось. Видимо, эти церемонии встречи, описанные и рядом других путешественников, основой своей имеют древние обычаи встречи представителей разных племен.

С Итурупа Шабалин отправился на Хоккайдо. По пути (похоже, на Кунашире) от айнов он выяснил характер их торговли с японцами. От последних айны получали топоры, сабли и пальмы (широкие ножи), а также платья-азямы. Шабалин сообщил, что айны готовят грубую ткань из лыка, имеют луки и стрелы, наконечники которых отравляют соком "лютика", носят деревянные панцири (куяки) из мелких дощечек, скрепленных между собой кожаными шнурками, и шлемы из досок, строят крепосцы, питаются рыбой и привозным из Японии рисом. Айны также рассказали ему, что против острова Кунашир с северной стороны имеется земля, на которой живут люди, родственные курильским айнам. Речь шла, несомненно, об острове Сахалин, по-японски Карафуто, а по-айнски Короска.

Дальнейшее интенсивное развитие промыслов на Курилах связано уже с деятельностью Российско-американской компании, которой в 1799 году царское правительство передало права на промысловую и другую хозяйственную деятельность в обширном регионе - на островах в северной части Тихого океана и на Аляске.

Иван Кирилов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ

КАРТА ИМПЕРИИ

Сию правду поистине надлежит ему отдать, что он к пользе государственной, сколько знать мог, прилежно имел попечение, и труды к трудам до самой своей кончины прилагал, предпочитая интерес государственный паче своего.

(Петр Рычков об Иване Кирилове)

Замечательный русский статистик, географ и государственный деятель Иван Кирилович Кирилов (в данном случае правильно так, с одной л) родился в 1689 году. Его сын в своем прошении о выдаче диплома на дворянство, поданном императору Павлу I, перечислил заслуги отца, благодаря чему мы узнали, что Иван Кирилович происходил "из священнических детей" и начал свою службу подьячим в 1712 году в Сенате, "где, из чина в чин происходя по порядку", в 1727 году был произведен в обер-секретари.

Способности, энергия, рвение и приобретенные путем самообразования разносторонние знания быстро продвигали Ивана Кирилова по службе. Безусловно, его карьере благоприятствовала и атмосфера того, Петровского времени, когда в ходе коренных реформ и создания новых государственных структур нередки были случаи стремительного продвижения отдельных выходцев из низших сословий, обладавших талантами. Так что и Ивана Кирилова можно вполне обоснованно назвать одним из "птенцов гнезда Петрова".

Выдвиженец И. К. Кирилова, сопровождавший его в Оренбургской экспедиции и выполнявший при нем обязанности личного секретаря, известный русский географ П. И. Рычков писал о своем начальнике и учителе:

"Что касается до происхождения оного Кирилова, то он хотя незнатной природы был, но прилежными своими трудами и острым понятием в канцелярии Правительствующего Сената, из самых нижних чинов порядочно происходя еще при жизни… Петра Великого в чин сенатского секретаря произведен, и при разных случаях имел счастье достоинство свое со многим Его императорскому величеству удовольствием засвидетельствовать, а особливо имевшеюся у него натуральною охотою к ландкартам и географическим описаниям. Сциенции (науки) схолатической хотя никакой не учил и основательно не знал, но был великий рачитель и любитель наук, а особливо математики, механики, истории, экономии и металлургии, не жалея при том никакого своего труда и иждивения".

В 1726 году И. К. Кирилов приступил к работе над своим произведением "Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, Отец отечества, император и самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая". Для этого труда использовались разнообразные источники, в том числе хранившиеся в Сенате географические описания городов, данные переписей, правительственные указы и постановления, а также всякого рода исторические, географические и экономические сведения из книг, писем, донесений и информация, полученная в беседах с участниками дальних экспедиций, геодезистами, побывавшими в провинции для проведения описей, и другими бывалыми людьми, посетившими близкие и отдаленные места Российской империи.

В следующем году работа была завершена.

Этот первый статистический и экономико-географический обзор состояния Российской империи, написанный по данным на 1724–1726 годы, давал всестороннее представление о том, какими являлись тогда 12 губерний: Санкт-Петербургская, Московская, Смоленская, Киевская, Воронежская, Рижская, Ревельская, Нижегородская, Казанская, Астраханская, Архангелогородская и Сибирская.

Описания отдельных городов начинаются с сообщения кратких географических сведений об их местоположении, о расстоянии до других городов, о городовых укреплениях. Сообщается об административных, судебных и городских учреждениях и количестве служебного персонала в них, о епархиях, монастырях, церквах, школах и госпиталях, о фабриках и заводах, о купечестве и ярмарках, о ямах, почтах и о расстоянии между ними, о флотских и армейских подразделениях в этих городах, а также о казачьих войсках и о многом другом. При описании Петербурга дан обзор центрального государственного аппарата со всеми входившими в его состав и находившимися в новой столице государственными учреждениями, с подробными сведениями о штатах каждого из них и списками возглавлявших их лиц.

В конце второй книги (а весь труд состоит из двух частей, двух книг) помещены в виде приложений "Реестр городов" и "Генеральные ведомости", то есть сводные таблицы цифровых данных по соответствующим разделам текста для всего государства в целом. Здесь и сводные данные по городам, по военному ведомству, отдельно по пехотным и кавалерийским частям, по артиллерии, отдельно по военно-морским подразделениям и кораблям, отдельно по нерегулярным войскам, то есть по казачьим полкам. Эти сводные таблицы явились новым словом в статистике, так как ни в России, ни за границей в произведениях, подобных написанному Кириловым, до того времени не применялись. Вообще не только в то время, но и гораздо позже никто в мире не смог дать такого детального и обстоятельного описания страны.

В 1718–1719 годах Петр I проводил административную реформу. Стало ясно, что для успешной деятельности вновь учрежденных "коллегиумов" необходимо наличие географических карт всей России и ее отдельных частей. Для срочного составления карт по царскому указу от 22 декабря 1720 года надлежало выслать в губернии геодезистов, обученных в Морской академии в Петербурге. Сначала отправили по два специалиста в Московскую, Киевскую, Нижнегородскую, Рижскую и Казанскую губернии. Кроме того, еще до издания указа для проведения съемочных работ было направлено в провинции 15 геодезистов. В последующие годы число геодезистов, занимавшихся съемочными работами, постепенно увеличивалось.

В соответствии с выданной геодезистам инструкцией расстояние между географическими объектами они должны были измерять железной "мерительной" цепью длиной в 30 сажен (около 64 метров). Для определения горизонтальных углов и направлений использовалась астролябия. Определение широты производилось по высотам светил, главным образом Солнца, с помощью квадранта. Долготы географических объектов не определялись. Для составления карт разность долгот определялась с помощью правил "мореходного счисления", то есть по пройденному наблюдателем расстоянию и разности широт исходной и конечной точек.

Геодезистов обязали представлять готовые ландкарты в Сенат, а там они поступали в ведение И. К. Кирилова, назначенного 17 октября 1721 года сенатским секретарем. Уже в 1723 году он, обобщив присланный к тому времени в Сенат картографический материал, подготовил новую инструкцию по составлению ландкарт. В ней предлагалось обозначать на картах все важнейшие географические объекты, в том числе проезжие большие и проселочные дороги, горы, степи, болота, крепости, валы, засеки, мельницы, каналы, шлюзы ит д. Геодезистам предписывалось наносить на карты отдельных уездов "порубежные" части соседних уездов, чтобы можно было "Генеральную карту без помешания учинить", и прилагать к картам "по алфавиту каталоги обретающимся в ландкарте городам, пригородам, селам и деревням… для скорого ведения и прииску".

В 1728 году, когда из-за недостатка денежных средств в Сенате заговорили о необходимости прекращения картографических работ, именно благодаря настойчивости Кирилова, к тому времени уже обер-секретаря Сената, такое решение не было принято. Наоборот, 2 августа 1728 года был издан указ Кирилова о продолжении этих работ и о новом распределении геодезистов по губерниям. К указу прилагался образец для геодезистов - карта Кексгольмского уезда (размером 50*60 сантиметров), составленная одним из лучших геодезистов Акимом Клешниным и напечатанная Кириловым.

Настойчиво и целеустремленно Кирилов руководил деятельностью геодезистов, описывавших губернии, провинции и уезды Российской империи. К началу 1732 года в этих описных работах участвовало уже 111 геодезистов, которые проделали колоссальную работу: с 1717 по 1744 год они засняли все 26 уездов Сибири и 164 из 265 уездов Европейской части России. Ими был собран материал, послуживший основой для создания таких выдающихся для своего времени картографических работ, как Генеральная карта и Атлас Всероссийской империи самого Кирилова и Генеральная карта и Атлас Российский Академии наук (1745 год).

В 1724 году И. К. Кирилов впервые лично выполнил важные картографические работы. По его словам, Петр I, присутствуя в Сенате в декабре 1724 года, потребовал "ландкарты Сибирским землям". Кирилов предложил царю китайские карты, напечатанные в Пекине. При этом он напомнил о карте Камчатки, составленной геодезистом Иваном Евреиновым в 1720–1721 годах. Петр I приказал Кирилову, "соединя камчатскую и китайские карты, на один лист положить". Кирилов "чрез одну ночь своеручно нарисовал карту" и передал ее государю. Позднее он видел свою карту в Москве у видного сподвижника Петра I - генерал-фельдцейхмейстера Я. В. Брюса, руководителя всей артиллерийской и инженерной службы русской армии, которому она была передана Петром I "для скопирования".

К началу 1726 года Кирилов, видя, что Сенат не собирается издавать уже поступившие от геодезистов ландкарты, решил заняться их гравированием и печатанием за свой счет. Уже 5 июня 1726 года он преподнес императрице Екатерине I две печатные карты, составленные геодезистом А. Ф. Клешниным: карту разграничения земель между Россией и Швецией после Ништадского мира 1721 года и карту Выборгского уезда.

Вскоре Кирилов выпустил карту Ингерманландии, а затем карты уездов Кексгольмского и Шлиссельбургского (обе в 1727 году), Олонецкого (в 1728 году), Карго польского (в 1730 году), составленные Клешниным. Предполагая некоторое время, что эти карты войдут в состав Атласа, издание которого было поручено Академии наук, он, однако, отказался от издания Атласа совместно с Академией наук и решил издать его на собственные средства.

При Сенате в 1729 году по инициативе Кирилова была организована небольшая группа геодезистов, которая под его руководством должна была "присланные из губерний и провинций ландкарты, также планы всех городов срисовать в одну препорцию (свести в один масштаб и разместить на одинаковых листах), дабы одна книга была ландкарт, а другая планы городов, кои требовать из Артиллерии, из Адмиралтейства и из других мест, где могут найти". Именно эта группа и подготовила все, что было необходимо для составления Атласа и Еенеральной карты России.

Кирилов объяснил причины, которые побудили его приступить к составлению Атласа Российской империи: "Меня принудил впервые зачать географическия российския карты в один Атлас собрать тот недостаток, которого я в чужестранных картах терпеть не мог". Он считал, что иностранные картографы допускали искажения и неточности при изображении России, а некоторые местности представляли в виде "пустых земель", где нет населенных пунктов.

Бравирование и печатание карт для атласа Кирилов производил за свой счет. К середине 1734 года было напечатано 26 карт, и в том же году вышла из печати Генеральная карта Российской империи. Он спешил, так как понимал крайнюю необходимость в таких картах и, учитывая практические нужды государственных учреждений, считал: лучше на основе уже имевшихся, во многом несовершенных карт губерний, провинций и уездов издать общую карту империи, чем не иметь никакой. Обер-секретарь надеялся, что новые описи и определения местоположения географических объектов помогут исправить погрешности и недостатки и создать в дальнейшем еще одну, уже более верную карту. В начале 1733 года он передал составленную Еенеральную карту Российской империи для гравирования и печатания в Академию наук, что было даже отмечено в первой российской газете - "Санкт-Петербургские ведомости".

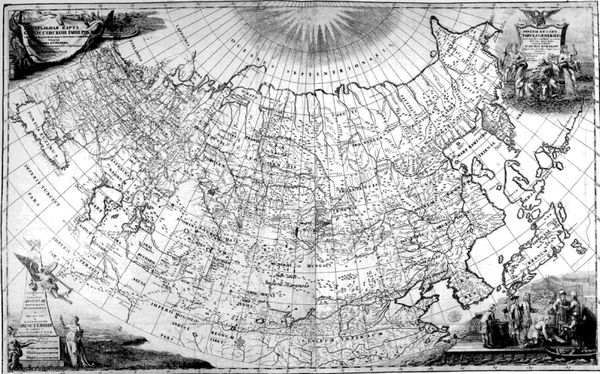

Генеральная карта Российской империи

(Автор И. Кирилов. 1734 г.)

Заголовок печатной карты гласил: "Генеральная карта о Российской империи, сколько возможно было исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова, обер-секретаря Правительствующего Сената, в Санкт-Петербурге, 1734 года". Это же заглавие было дано и на латинском языке. Надписи на самой карте сделаны по-латыни.

Кирилов принял в качестве начального меридиана не гринвичский, а проходивший через город Аренсбург - самый крайний западный пункт российских владений. Колоссальная протяженность России дает-де право при исчислении долгот за первый принять именно этот меридиан.

При составлении Генеральной карты Российской империи были учтены все новейшие достижения российской картографии. Например, изобразить северо-восточное побережье Азии Кирилову помогла карта В. Беринга 1730 года (составлена с учетом данных, установленных в ходе 1-й Камчатской экспедиции, в 1728–1729 годах); Каспийское море - карта Каспия, созданная известным военным гидрографом Ф. И. Саймоновым в 1731 году. Также им были учтены новейшие сведения по западной части Центральной Азии и контуру Арала. В "Покорнейшем объявлении о Атласе Российском" Кирилов писал, что его Генеральная карта Российской империи "в себе не только одной Российской империи владение показывает, но и всех с нею соседних областей изъявляет знатные части с таким аккуратством, кои прежде не были известны". Подчеркнув, что на его карте дано изображение Хивы, Великой Татарии, Кореи и их границы, он добавил: все это "взято и со многих карт оригинальных, печатанных в самом Пекине, переведено и внесено".

Академик О. В. Струве в 1872 году сравнил карту Кирилова с Генеральной картой России, изданной Академией наук в 1745 году, и отметил:

"В точности нанесения подробностей карта Кирилова едва ли уступает академической, доказательством чему служит, между прочим, упомянутое уже более точное изображение Каспийского моря, а также относительное положение Аральского моря. Из всего видно, что Кирилов везде старался пользоваться лучшими доступными ему источниками. Если побережье Северного океана на его карте изображено менее точно, чем на академической, то нужно помнить, что более точные сведения об этом море и его побережье собраны были уже после окончания его труда".

Безусловно, карта Кирилова имела и много недостатков. Во-первых, это неправильные очертания Крыма и Азовского моря. Абсолютно неправильно были изображены на карте Курильские острова, перенесена из карты французского географа Делиля на юго-восток от Камчатки громадная фантастическая "Земля де Гамы" (именно ее будет бесполезно искать Беринг в 1741 году во время исторического плавания к северо-западным берегам Северной Америки). Кирилов растянул на карте просторы России по параллели на 7-10 градусов по сравнению с фактической протяженностью. Эта ошибка связана с тем, что определение долгот, начатое в России впервые в 1727–1728 годах, было еще не налажено. К началу 1730-х годов удалось определить долготы только семи пунктов (причем не все правильно): Петербург, Архангельск, Илимск, Большерецк, Нижнекамчатск, Казань, Тобольск. Тем не менее появление карты Кирилова стало выдающимся событием в научной жизни того времени и вызвало большой интерес у российских и иностранных ученых.

Прекрасным получился Атлас Всероссийской империи. Он имеет титульный лист, фронтиспис с изображением России в виде женщины в белом одеянии с короной на голове. Перед ее взором за завесою, которую подняло Время, открывается вид на просторы России, а у ее ног глобус, карты и другие предметы, необходимые для изучения географии. На третьем листе - портрет императрицы Анны Иоанновны, на четвертом - посвящение ей.