* * *

При ранней выгонке (ноябрь-декабрь) для пробуждения цветочных почек на растение необходимо воздействие тепловых ванн, опрыскивание тёплой водой (35-40°) 4-6 раз в сутки.

Лучше опрыскивание заменить воздействием высокой температуры в специальной камере. Обычно такие камеры строят в подсобных коридорных помещениях, а если есть в распоряжении малогабаритные теплички клинского типа, - под их стеллажами.

Размеры камеры зависят от объёма пропускаемой выгоночной продукции.

На пол укладывают несколько ниток труб диаметром 4-6 дюйма. Если камера большая, с боков необходимо установить дополнительные батареи обогрева. Чтобы не вызывать резкого местного перегрева корневой системы сиреней нижнего яруса, трубы прикрывают решётками или тёсом (с просветами), на которые насыпают опилки или торф слоем до 10 см. Растения в камере располагают в 3-4 яруса в наклонном положении.

В зависимости от сроков выгонки температуру в камере устанавливают в пределах 35-41°. Увлажнение поддерживают путём опрыскивания растений тёплой водой, пола, прикрывающего трубы настила и боковых отопительных батарей. Температура воды не должна быть ниже установившейся в камере температуры воздуха. Чем выше температура, тем чаще проводят опрыскивание (через 2-4 часа). В камере сирени находятся, пока из цветочных почек не разовьются соцветия длиной 2-3 см.

Возможно использование водяных тепловых ванн, в которые погружают кроны выгоняемой сирени. Если температура воды в ваннах 35-40° тепла, продолжительность такой ванны не должна превышать 12-15 часов. При более пониженных температурах (30-35°) выдержку увеличивают до 18 часов.

Цветочные почки можно пробуждать, воздействуя на них серным эфиром. В этом случае растения ставят в герметически закрывающуюся камеру, а рядом в плоской открытой посуде помещают эфир из расчёта 30-50 г на 1 куб. м камеры. Чтобы избежать вредного воздействие эфира, корневую систему растений сверху присыпают слоем опилок или торфа. Таким образом пробуждать цветочные почки удавалось в начале августа. В первой половине сентября сирень уже цвела.

Аналогичное воздействие наблюдается при обработке растений в течение 12-24 часов отработанным паром низкого давления с температурой 35-45°. В цветоводческих хозяйствах при заводах, располагающих значительным количеством отработанного пара, этот приём может найти широкое применение.

Очень благоприятно на пробуждение почек действует обработка выгоночных сиреней дымом. Теплицы с выгоночными сиренями обрабатывают дымом следующим образом.

Горшки сирени размещают на стеллажах и на полу в проходах. На одной или двух специально подготовленных в противопожарном отношении площадках раскладывают раскалённые угли, сверху их засыпают опилками или сырыми отходами лесоматериалов. Когда густой дым заполнит все помещение, так, что растений не видно, дымящий материал гасят и плотно закрывают выходные двери на 2-3 дня. Дым становится невидимым уже через 2-2,5 часа, но летучие вещества в воздухе продолжают оказывать пробуждающее воздействие на спящие почки. По окончании обработки теплицу с находящимися в ней сиренями тщательно проветривают, и выгонку продолжают проводить обычным путём. Очень хорошо сочетать при ранней выгонке обработку дымом с последующим 7-9-кратным опрыскиванием тёплой водой температуры 35-40°.

Благоприятно сказывается при ранней выгонке предварительное промораживание выгоночных сиреней в холодильниках в течение 10 дней. При температуре - 4-6° растения в холодильной камере плотно устанавливают друг к другу, а промежуточные пространства заполняют стружками или опилками. Вынутые перед выгонкой из холодильника растения медленно оттаивают в течение двух суток. После чего выгонку проводят обычным способом.

Растения зацветают через 25-30 дней.

Использование холодильных камер позволяет хранить в них подготовленные к выгонке сирени в течение нескольких месяцев, что даёт возможность иметь цветущую сирень в течение круглого года.

При ранней выгонке, особенно если применяются различные приёмы ускорения развития цветочных почек, сорта с окрашенным венчиком, как правило, дают почти белую окраску цветка. При поздней выгонке без применения принудительных способов ускоренного пробуждения цветочных почек цветы относительно хорошо принимают присущую им окраску.

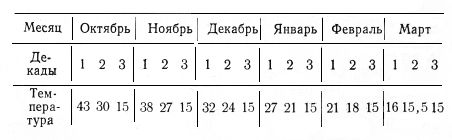

Специалисты Голландии рекомендуют следующие температурные режимы для сирени в зависимости от месяца и фазы выгонки (в градусах).

В январе-феврале достаточно максимальное повышение температуры в выгоночной теплице до + 22-24°.

В условиях Московской области такие крупные хозяйства, как Измайловский и Останкинский комбинаты Управления благоустройства Москвы, выгоняют сирени при температуре + 17-20°.

В поздние сроки выгонки теплицы необходимо в яркие, солнечные дни проветривать. От резкого колебания температур цветки на соцветиях преждевременно увядают.

Выгоночная сирень в срезке совершенно не распускает новых бутонов. Поэтому соцветия срезают, когда распустится 40-60% всех бутонов. И другое предостережение: соцветия надо срезать непосредственно перед реализацией. Если же срезанный материал должен какое-то время храниться, соцветия стараются срезать с более длинными побегами. Конец такого побега расщепляют, предварительно удалив часть побегов с листьями, и помещают в холодную родниковую или прокипячённую воду. Срезанную выгоночную сирень можно продолжительное время (до 12 дней) хранить в холодильнике с температурой +0-2°, завернув в плёнку или плотную бумагу.

Отдельные авторы указывают, что плохая окрашиваемость венчиков цветных сортов сирени в ранней выгонке в большей степени зависит от недостаточной интенсивности освещения. Наши наблюдения за декабрьской выгонкой сирени в теплицах Московского нефтеперерабатывающего завода не подтвердили этого предположения. Выгонка сирени проводилась под зеркальными установками системы Машкова, дающими освещённость 50 тыс. люкс. Тепло, излучаемое лампами накаливания, снималось проточным водным экраном, температура которого колебалась в пределах + 40-45°.

Для выгонки использовались 6-7-летние растения, высаженные в ящики во второй половине июня. Первого декабря, после оттаивания кома, кусты сирени подвергли 12-часовой тепловой обработке в ванне с температурой 35-40°. После этого растения досвечивали под установкой Машкова в течение 10 часов в сутки до начала зацветания.

Цветочные почки быстро развивались, и растения зацвели к 30 декабря, между тем как контрольные экземпляры начали цвести только 10 января. От досвечивания интенсивность окраски лепестков венчика сортов Михель Бюхнер и Воспоминание о Людвиге Шпете увеличилась незначительно. На окраску влияет спектральный состав света, в лампах накаливания недостаёт коротковолнового спектра, в частности, ультрафиолетовых лучей. Но зато резко увеличилась плотность соцветия. Метёлки всех сортов по плотности превосходили соцветия этих же сортов, выращенных весной в открытом грунте при естественной освещённости.

Продолжительность сохранения декоративности соцветий в срезанном виде удлинялась до 4-5 дней. Большая часть из них стояла в воде в течение недели. Обычно срезанное соцветие сирени, выращенной зимой, стоит в воде не более двух суток.

Нами проводились рекогносцировочные наблюдения по досвечиванию сирени ртутными лампами типа ИГАР. Эти лампы отличаются большой теплоотдачей. Из-за отсутствия теплоснимающей прозрачной прослойки их нельзя помещать на небольшом расстоянии от соцветий. При расстоянии между излучающей лампой и развивающимся соцветием свыше 1 м положительных результатов получить не удалось. Очевидно, необходимо пробовать лампы небольших мощностей специальной конструкции.

Возможна заготовка сирени для выгонки и без предварительной подрезки кома в летние месяцы. На Московском нефтеперерабатывающем заводе 10-летние кусты выкапывали в первых числах ноября. Грунт был лёгким, песчаным, поэтому извлечь растения с достаточным комом земли не удалось. У отдельных экземпляров при выкопке и перевозке часть корневой системы была повреждена, и при посадке в грунт теплицы её удалили. Предназначенные для выгонки экземпляры высаживали по мере выкопки в неглубокие (до 30 см) ямы, уплотняя почву. Посадив, растение обильно поливали. Через 10 дней началось похолодание. В неотапливаемой теплице установилась отрицательная температура. Грунт промёрз на глубину 8-12 см.

Первого декабря пустили водяное отопление, и температура воздуха в теплице в первые три дня была + 8-10°.

Одновременно в теплице разожгли костер, помещение заполнилось дымом. Дымление продолжалось трое суток. На четвёртые сутки провели опрыскивание водой температуры 35-40°.

До распускания почек опрыскивание проводили с равномерными промежутками 6-8 раз в сутки.

Перед опрыскиванием почву поливали тёплой водой (+ 35-40°) из расчёта одно ведро на растение. Температуру воздуха в течение последних двух недель поддерживали в пределах + 22-25°. Когда цветочные почки начали вегетировать, опрыскивание в дневные часы стали проводить через каждый час, снизив температуру воды до 25°. Одновременно увлажняли воздух в теплице, опрыскивали стены и междурядья.

Цветочные почки в таких условиях быстро увеличивались в размере, на 10-й день появились соцветия.

Молодые побеги прищипывали над 6-8-м листом. В начальной стадии окрашивания бутонов температуру воздуха в теплице снизили до 20°, которая и поддерживалась до конца выгонки. С 23 декабря начали распускаться на соцветиях отдельные цветочки. С этого времени соцветия стали опрыскивать только 2-3 раза в сутки. Остальные части сиреневого куста опрыскивали 5-6 раз в сутки до срезки с них соцветий. Данный режим температуры и опрыскивание тёплой водой позволили иметь полностью цветущие растения к 28 декабря. К этому же сроку зацвёл и сорт Воспоминание о Людвиге Шпете, используемый обычно для выгонки в более поздние сроки.

Наиболее пышные соцветия развили сорта Михель Бюхнер, Уильямс Робинзон, Мадам Казимир Перье. Сорт Кондорсе дал крупные с прекрасным весенним ароматом соцветия.

Совсем неудачно проявил себя сорт Мадам Лемуан. Ни на одном из выгоняемых кустов нам не удалось наблюдать нормально развившееся соцветие. Недоразвитые соцветия имели крупные цветки (до 3,5 см).

При поздней высадке неукоренённых растений с сильно повреждённой корневой системой без применения дымления и частого опрыскивания растений тёплой водой нам не удавалось получать при ранней выгонке дружного и обильного цветения. К тому же до 40% выгоняемых растений вообще не развивали цветущих соцветий, которые начинали отмирать в стадии формирования бутонов. Данный способ выгонки требует меньших затрат рабочей силы, материалов и с успехом может быть использован в тех овощеводческих хозяйствах, где теплицы в осенне-зимнее время работают не в полную нагрузку. При поздне-осенней посадке выгоночной сирени с комом в крупные блочные теплицы при одновременном использовании их под выгонку зеленных культур (лука, сельдерея, петрушки и т. д.) можно получать цветение в конце февраля - марте. Температура (+ 8-10°), при которой проводят выгонку зеленных в весенних теплицах, позволяет сирени хорошо укореняться.

Цветочные и вегетативные почки трогаются в рост с наступлением февральских солнечных дней, когда в таких теплицах можно легко поддерживать более высокую температуру. Сирень, не прошедшая период покоя, активно не трогается в рост при температуре почвы + 10-10,4° и воздуха + 8°.

Для вынужденного задержания вегетации выгоночной сирени, высаженной в теплице, мы применяли опрыскивание холодной водой не выше +2°, обкладывали почву возле корневой системы снегом или льдом.

Растения, использованные для выгонки, хранят в специальных растениехранилищах с температурой + 2-3°. Иногда для этих целей используют тепличные коридоры. Весной с наступлением тёплой устойчивой температуры кусты высаживают в открытый грунт с плодородной почвой. Перед посадкой проводят укорачивающую обрезку, удаляют все ветви с крупными механическими повреждениями. В течение вегетационного периода 2-3 раза подкармливают органо-минеральными удобрениями. Из минеральных подкормок почти целиком исключают калий. В засушливый период почву обильно поливают и опрыскивают из дождевальных установок.

Весной следующего года вырезают все слабые побеги и проводят формирующую обрезку на 3-4 пары хорошо развитых почек. На развивающихся однолетних побегах закладываются хорошо сформированные цветочные почки. Такие сирени можно вновь использовать для выгонки.

В цветоводческих хозяйствах Латвии встречаются выгоночные экземпляры сирени 30-35-летнего возраста.

Вредители и болезни сирени

Сирень обыкновенная устойчива к болезням, поражающим другие декоративные культуры. Отряд её вредителей также невелик.

Болезни сирени

Кольцевая мозаика. Проявляется в виде узоров (светло-зелёных колечек или причудливо искривлённых узких линий) на листовой пластинке. Болезнь инфекционна, имеет, очевидно, вирусное происхождение, при окулировке передаётся здоровым растениям.

Меры борьбы. Рекомендовать какие-либо действенные средства борьбы, кроме сжигания заболевшего куста, пока ещё нет возможности, так как болезнь изучена слабо.

Бактериальный некроз. Проявляется на листьях, черенках, побегах. Имеет довольно чёткие симптомы: почернение листьев, побурение побегов и веток. Наиболее сильная форма заболевания наблюдается в первой половине августа. Сначала поражаются листья и верхние части молодых побегов, а затем болезнь перекидывается вниз. Если заболевание начинается со средней части побега, происходит его перетяжка, и верхняя часть отмирает. Заболевание обнаруживается на молодых побегах у основания листового черешка.

Возбудитель зимует в опавших поражённых листьях, в тканях поражённых побегов.

Заболевание передаётся через травматические повреждения, нанесённые насекомыми, через воду при поливе, с посадочным материалом, через семена и т. д..

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавшей листвы, тщательная обрезка и сжигание поражённых частей растения, борьба с насекомыми-вредителями. Сильно поражённые саженцы выкорчёвывают и сжигают. Черенки дезинфицируют формалином в концентрации 1:300 при экспозиции 5 минут.

Трахамикозное увядание сирени. Часто наблюдаемое заболевание вызывается грибком. Первый симптом болезни - незначительное подвядание листьев и ослабление тургора на отдельных ветках. Болезнь распространяется медленно. Во время цветения сирени её можно заметить лишь в жаркие часы дня по пониженному тургору листьев. Затем тургор падает в течение всего дня, восстанавливаясь лишь в ночные часы.

Мицелий грибка распространяется по сосудистой системе поражённого растения в коре, стебле, ветвях, черешках, пластинках листа. Заполняя сосуды, он выделяет ферменты, препятствующие передвижению воды. Стадией перезимовки грибка являются черешки хламидоспоры. Инфекция может проникнуть в любое время жизни растения, но чаще всего это происходит в период цветения. Грибок попадает через корневую систему, поражённую при обработке или подгрызенную насекомыми. Заболеванию подвергаются растения, посаженные на структурных почвах. На тяжёлых глинистых почвах заболевание грибком наблюдается реже.

Меры борьбы. Не разработаны. Следует проверить препарат каптан, выпускаемый нашей промышленностью в форме смачивающегося порошка для опрыскивания. Содержание действующего начала в препарате 50%. Опрыскивание проводят раствором 0,5-0,7% концентрации (по препарату). Безвреден для человека. Целесообразно проверить и действие отечественного препарата цирама.

В отдельных зарубежных источниках упоминаются такие болезни сирени, как мучнистая роса и пятнистость листьев. Первая вызывается грибком Microphocraolni, а вторая - Okularia Syringae. В средней полосе европейской части СССР эти заболевания сирени весьма редки.

Вредители сирени

Сиреневая минирующая моль. Гусеницы сиреневой моли наносят большие повреждения листьям. Вначале они сплошь покрываются бурыми пятнами - минами, позже свёртываются в трубочки, усыхают, края их становятся как бы оборванными. Куст теряет декоративность, выглядит как бы обожжённым. Цветение повреждённых кустов на следующий год резко ослабевает.

Сирени, имеющие жёсткие листья удлинённой формы с опушёнными книзу краями и слабо выступающими по поверхности листа жилками, повреждаются в меньшей степени.

Распространена почти по всей европейской части СССР. Первый массовый вылет бабочки наблюдается в середине мая - начале июня. Тёплая весна способствует более раннему вылету.

Спариваются бабочки лишь в хорошую, тёплую погоду. Через 10-12 дней самки начинают откладку яиц, которая продолжается 2-3 недели. За сутки самка откладывает 60-80 яиц, по 2-10 штук на лист. Особенно много яиц (до 200) она откладывает на второй - четвёртый день жизни. Самка живёт 5-7 дней. Яйца она откладывает на нижнюю сторону листа, вдоль жилок (в уголках) и сверху накрывает их клейким веществом, которое выдавливает из придаточной половой полости.

В зависимости от температуры фаза яйца продолжается от 5 до 10 суток. После этого зародившиеся гусеницы прогрызают оболочку яйца и проникают в мякоть листа; выплод яиц из одной кладки протекает в течение 3-4 часов. После трёх линек, продолжающихся до 14 дней, гусеницы, выгрызая общую мину, выходят на поверхность листа, что бывает поздно вечером, ночью или рано утром. В пасмурную погоду гусеницы выходят на поверхность листа и днём. Здесь они собираются колониями на нижней стороне листа и сообща свёртывают лист в трубку, начиная с вершины. Крайние гусеницы скрепляют открытые края свёрнутого листа паутиной.

В свёрнутом листе гусеницы живут 8-10 суток, поражая все его мягкие части. Недостаток пищи заставляет их переходить на здоровый лист. На 22-25-й день жизни, примерно в середине июля, гусеницы при помощи паутинки падают на землю и окукливаются на глубине до 5 см, а на плотной почве у самой поверхности. Гусеницы первой генерации окукливаются в опавших листьях, хворосте и трещинах коры деревьев. Фаза куколки продолжается 18 суток. Бабочки второго поколения откладывают яйца на уцелевших старых и успевших вырасти молодых листьях.

Выход гусениц второго поколения растянут. Они окукливаются лишь во второй половине сентября. Холодная осень может вызвать более раннее окукливание. Куколки второго поколения зимуют в почве под кустами сирени на глубине 3-5 см. В южных районах страны моль может давать три генерации. Первая генерация развивается в течение двух месяцев, вторая - трёх, третья заканчивается глубокой осенью. Высокая влажность воздуха способствует затяжке развития сиреневой моли, а нередко оказывает и губительное действие на гусениц.

Сиреневой минирующей моли вредят паразиты: наездники из семейства Zchnenmonidae, личинки жука тлёвой коровки.