Однако в последние годы жизни Гиббона его душевное спокойствие было нарушено тем направлением, которое приняла французская революция. Когда он убедился, что обманулся в том, чего ожидал от нее, он стал не одобрять ее с такой горячностью, какой не отличались даже французские эмигранты, с которыми он видался в Лозанне. Он был некоторое время в ссоре с Неккером; но так как он был хорошо знаком с характером и намерениями этого достойного человека и так как он сожалел о его несчастиях и разделял его скорбь по поводу постигших Францию бедствий, то между ними скоро восстановились старые дружеские отношения. Революция произвела на него такое же впечатление, какое она производила на многих людей, которые хотя и были людьми просвещенными, но писали более то, что им приходило на ум, нежели то, что мог бы поведать им опыт, которого у них не было: она заставила его придавать еще более значения тем мнениям, которых он давно придерживался. По поводу этой революции он говорит в своих "Мемуарах": "Мне несколько раз приходила мысль написать разговор мертвых, в котором Вольтер, Эразм и Лукиан признались бы друг перед другом, что крайне опасно предавать старинные суеверия поруганиям слепой и фанатической толпы". Конечно, только потому, что Гиббон был живой человек, он не принял бы участия в этих признаниях в качестве четвертого собеседника. Он в ту пору утверждал, что он нападал на христианство только потому, что христиане уничтожали политеизм, который был древней религией империи. В одном из своих писем к лорду Шеффилду он говорил: "Первоначальная церковь, о которой я отзывался с некоторым неуважением, была нововведением, а я был привязан к старым языческим порядкам". Он так любил высказывать свое уважение к старинным учреждениям, что иногда в шутку забавлялся тем, что вступался за инквизицию.

В 1791 г. лорд Шеффилд вместе со своим семейством посетил его в Лозанне; он обещал в скором времени отдать этот визит в Англии, но он был вынужден откладывать это тяжелое путешествие с одного месяца на другой по причине постоянно усиливавшихся во Франции революционных смут, по причине войны, грозившей путешественникам серьезными опасностями, и, наконец, по причине своей чрезвычайной тучности и некоторых недугов, к которым он долго относился с небрежением, но которые с каждым днем все более и более затрудняли его движения; наконец, получив в 1793 г. известие о смерти леди Шеффилд, которую он очень любил и называл своей сестрой, он отправился в ноябре этого года утешать своего друга. Месяцев через шесть после его прибытия в Англию его недуги, зародившиеся более чем за тридцать лет перед тем, до такой степени усилились, что принудили его согласиться на операцию, которая возобновлялась несколько раз и не отнимала у него надежды на выздоровление до 16 января 1794 г. В этот день он кончил жизнь и без волнений, и без скорби.

Гиббон оставил после себя память, которая дорога всем, кто его знал, а его имя стало известно всей Европе. В его "Истории упадка и разрушения Римской империи", может быть, найдутся некоторые менее тщательно обработанные части, которые обнаруживают усталость, неизбежную при такой громадной работе; можно бы было пожелать, чтобы в них было побольше той живости воображения, которая переносит читателя в среду описываемых ему сцен, и побольше той теплоты чувств, которая, так сказать, заставляет его участвовать в этих сценах и вносить в них свои собственные страсти и личные интересы; там, может быть, найдутся такие суждения о добродетелях и пороках, которые заходят в своем беспристрастии слишком далеко, и читателю приходится иногда пожалеть, что остроумная проницательность автора, умеющая так хорошо различать и разлагать составные части явления, не часто уступает место тому поистине философскому уму, который, напротив того, соединяя их в одно целое, придает более реальности и жизни предметам, изображаемым в их совокупности. Тем не менее всякий будет поражен отчетливостью этой громадной картины, объяснительными к ней рассуждениями, почти всегда верными, а иногда и глубокомысленными, а также ясностью этих объяснений, которые останавливают ваше внимание, не утомляя его, и в которых нет неопределенности, раздражающей воображение и приводящей его в замешательство. Не менее поразительна и та редкая обширность ума, которая, пробегая громадную арену исторических событий, заглядывает в самые сокровенные ее уголки, обрисовывает ее со всех точек зрения, какие только возможны, и, заставляя читателя, так сказать, осмотреть события и людей со всех сторон, доказывает ему, что неполнота взгляда всегда ведет к заблуждению и что в той сфере, где все связывается между собою и согласовывается, необходимо знать все для того, чтобы иметь право судить о малейшей подробности. При чтении "Истории упадка и разрушения Римской империи" интерес к рассказу никогда не ослабевает благодаря проницательности историка, благодаря той удивительной прозорливости, которая постоянно раскрывает перед вами постепенность хода событий, выясняя их самые отдаленные причины; по моему мнению, нет такого уважения и таких похвал, которых не заслуживали бы и это громадное разнообразие познаний и идей, и то мужество, с которым автор решился применить их к делу, и та настойчивость, с которой он довел это предприятие до конца, и, наконец, та умственная свобода, которую не стесняют ни существующие учреждения, ни условия времени и без которой нет ни великих историков, ни настоящей истории. Мне остается сказать еще одно только слово в похвалу Гиббону: до него не было написано подобного сочинения, а после него - какие бы ни потребовались в некоторых частях его "Истории" исправления и улучшения - нет более надобности его писать.

ПРЕДИСЛОВИЕ ГИББОНА к первой части издания In 4°

Я вовсе не намерен утомлять читателя пространным объяснением разнообразия и важности предмета, за который я взялся, так как достоинства моего выбора только обнаружили бы с большей очевидностью недостатки моего труда и сделали бы их менее извинительными. Но так как я осмеливаюсь предложить публике лишь только первую часть "Истории упадка и разрушения Римской империи", то, может быть, найдут уместным, чтобы я вкратце объяснил, в чем заключается общий план моего сочинения и каковы его рамки.

Достопамятный ряд переворотов, который в течение почти тринадцати столетий мало-помалу расшатывал и наконец разрушил громадное здание человеческого величия, может быть довольно удобно разделен на следующие три периода:

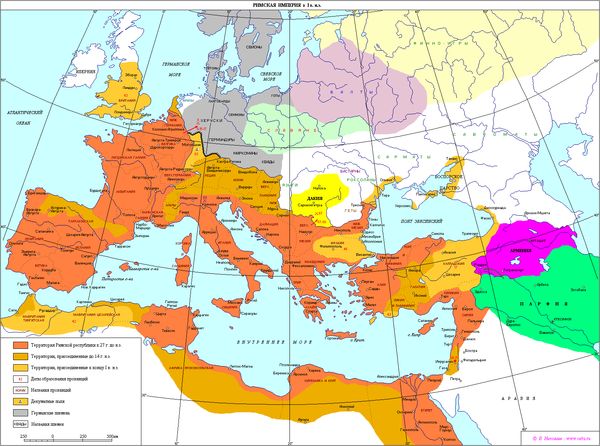

I. Начало первого из этих периодов может быть отнесено к веку Траяна и Антонинов - к тому времени, когда Римская империя, достигшая своего полного развития и высшего могущества, начала клониться к упадку, а простирается он до разрушения Западной империи пришедшими из Германии и Скифии варварами - этими невежественными предками самых цивилизованных народов современной нам Европы. Этот громадный переворот, отдавший Рим в руки готского завоевателя, завершился около начала шестого столетия.

II. Начало второго периода упадка и разрушения Рима можно отнести к царствованию Юстиниана, который своими законами, столько же сколько и своими победами, временно восстановил блеск Восточной империи. Этот период обнимает собою вторжение лангобардов в Италию, завоевание азиатских и африканских провинций арабами, принявшими веру Мухаммеда, восстание римлян против слабых константинопольских императоров и возвышение Карла Великого, создавшего в 800 году вторую Западную, или Германскую, империю.

III. Последний и самый длинный из этих периодов вмещает в себя около шести с половиной столетий, начиная с восстановления Западной империи вплоть до взятия турками Константинополя и до пресечения выродившегося поколения монархов не перестававших носить титулы Цезарей и Августов после того, как их владения сузились до размеров одного города, в котором уже давно были позабыты и язык, и нравы древних римлян. Писатель, взявшийся за изложение событий этого периода, будет вынужден коснуться общей истории крестовых походов в той мере, в какой они содействовали падению Византийской империи, и едва ли будет в состоянии настолько сдержать свое любопытство, чтобы не заглянуть в положение города Рима во время средневекового мрака и неурядиц.

Так как я, быть может, с излишней поспешностью решился издать сочинение, заслуживающее эпитет несовершенного во всех значениях этого слова, то я считаю, что я принял на себя обязательство закончить, по всему вероятию, во второй части первый из этих достопамятных периодов и представить читающей публике полную историю упадка и разрушения Рима, начиная с века Антонинов и кончая падением Западной империи. Относительно следующих периодов хотя я и питаю некоторые надежды, но не беру на себя смелости давать какие-либо положительные обещания. Исполнение изложенного выше обширного плана должно связать древнюю историю мира с новой, но оно потребует многолетнего здоровья, свободного времени и терпения.

Бентинк-стрит, 1 февр. 1776.

P.S. Так как я только что издал полную "Историю упадка и разрушения Западной Римской империи", то я считаю вполне исполненными мои обязательства перед публикой. Может быть, ее одобрение поощрит меня на продолжение работы, которая, при всей кажущейся ее трудности, составляет самое приятное для меня занятие в часы досуга.

Бентинк-стрит, 1 марта 1781.

Всякий автор без труда приходит к убеждению, что общественное мнение не перестает благосклонно относиться к его работе; вот почему я твердо решился продолжать мой труд до последнего периода моего первоначального плана и до последнего периода существования Римской империи, то есть до взятия турками Константинополя в 1453 г. Если самый терпеливый читатель сообразит, что в трех объемистых томах изложены события только четырех столетий, он, вероятно, будет испуган длинной перспективой еще девятисот лет. Но я не имею намерения излагать историю Византии в ее мельчайших подробностях. При вступлении в этот период нам придется остановить наше внимание на царствовании Юстиниана и на арабских завоеваниях; а последний век Константинополя (крестовые походы и турки) находится в связи с переворотами, пережитыми новейшей Европой. Темный промежуток времени между седьмым и одиннадцатым столетиями будет восполнен кратким наложением таких фактов, которые имеют или особый интерес, или особую важность.

Бентинк-стрит, 1 марта 1782.

ПРЕДИСЛОВИЕ к первому изданию in 8°

"История упадка и разрушения Римской империи" издается на этот раз в более приличной форме. Мне казались необходимыми некоторые исправления и улучшения, но я не хотел причинять ни неприятностей, ни ущерба тем, кто уже приобрел прежние издания. Аккуратность корректора уже была проверена и одобрена, и меня, надеюсь, извинят в том, что среди многочисленных зимних развлечений я предпочитал удовольствия авторской деятельности и серьезных занятий тщательному пересмотру прежнего издания.

Бентинк-стрит, 20 апреля 1783.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Усидчивость и аккуратность - единственные достоинства, которые может приписывать себе историк, если действительно можно ставить себе в заслугу исполнение необходимой обязанности. Поэтому я позволю себе сказать, что я тщательно просмотрел все оригинальные материалы, которые могли бы осветить предмет моего исследования. Если мне когда-нибудь удастся завершить исполнение обширного плана, намеченного в моем предисловии, я, может быть, закончу мою работу критическим разбором тех авторов, к помощи которых я обращался с начала и до конца моих занятий; такое предприятие, может быть, навлечет на меня обвинения в тщеславии, но я убежден, что оно может доставить и удовольствие и пользу.

В настоящую минуту я ограничусь только одним замечанием. Биографы, которые в царствование Диоклетиана и Константина сочиняли или, скорее, компилировали жизнеописания императоров, начиная с Адриана и кончая сыновьями Кара, обыкновенно обозначаются именами Элия Спартиана, Юлия Капитолина, Элия Лампридия, Вулькация Галликана, Требеллия Поллиона и Флавия Вописка. Но так много было недоразумений касательно их титулов и так много споров возникало между критиками (см. Фабриций. Biblioth. Latin. Кн. III Гл. 6) касательно их числа, их имен и степени их достоинства, что я цитировал их большею частью под общим названием "История эпохи Цезарей" (Augustan History)*).

ГЛАВА I.

Объем и военные силы империи в век Антонинов.

Во втором столетии христианской эры владычество Рима обнимало лучшую часть земного шара и самую цивилизованную часть человеческого рода. Границы этой обширной монархии охранялись старинною славой и дисциплинированной храбростью. Мягкое, но вместе с тем могущественное влияние законов и обычаев мало-помалу скрепило связь между провинциями. Их миролюбивое население наслаждалось и злоупотребляло удобствами богатства и роскоши. Внешние формы свободных учреждений охранялись с приличной почтительностью: римский сенат, по-видимому, сосредоточивал в своих руках верховную власть, а на императоров возлагал всю исполнительную часть управления. В течение счастливого периода, продолжавшегося более восьмидесяти лет, делами государственного управления руководили добродетели и дарования Нервы, Траяна, Адриана и двух Антонинов. Настоящая глава и следующие за ней две другие главы имеют целью описать цветущее состояние их империи и затем, со времени смерти Марка Антонина, указать главные причины ее упадка и разрушении, то есть главные причины такого переворота, который останется памятным навсегда и который до сих пор отзывается на всех народах земного шара.

Главные завоевания римлян совершились при республике, а императоры большею частью довольствовались тем, что охраняли владения, приобретенные политикой сената, деятельным соревнованием консулов и воинственным энтузиазмом народа. В первые семь столетий триумфы быстро следовали одни за другими, но Августу впервые пришлось отказаться от честолюбивых замыслов на всемирное владычество и внести дух воздержанности в дела государственного управления. Так как он и по своему характеру, и по своему положению был склонен к миролюбию, то ему не трудно было сообразить, что Рим при своем тогдашнем чрезмерном величии мог более потерять, нежели выиграть, от случайностей войны и что при ведении войн на большом отдалении от центра завоевания становились все более и более трудными, успех становился все более и более сомнительным, а обладание завоеванными странами становилось менее прочным и выгодным. Личный опыт Августа придал еще более веса этим здравым соображениям, доказав ему, что путем благоразумной и энергичной политики ему не трудно будет добиться от самых грозных варварских народов всех тех уступок, какие могут оказаться необходимыми для безопасности и достоинства Рима. Вместо того чтобы подвергать себя и свои легионы опасности погибнуть от стрел парфян, он добился путем почетного мирного договора, чтобы ему были возвращены знамена и пленники, захваченные парфянами при поражении Красса.

В первые годы его царствования его легаты попытались завладеть Эфиопией и Счастливой Аравией. Они зашли почти на тысячу миль к югу от тропика, но знойный климат скоро принудил завоевателей возвратиться назад и послужил охраной для миролюбивого населения этих далеких стран.На завоевание Северной Европы едва ли стоило тратить деньги и усилия. Среди лесов и болот Германии жило отважное варварское племя, презиравшее жизнь, если она не соединялась со свободой, и хотя при первом нападении на него оно, по-видимому, не могло устоять против могущества римлян, но вскоре вслед за тем оно сделало отчаянное усилие и, возвратив себе независимость, напомнило Августу о превратностях фортуны. После смерти этого императора его завещание было публично прочитано в сенате. Он оставил своему преемнику ценное наследство, дав ему совет не расширять империи далее тех границ, на которые как будто сама природа указала ей как на ее постоянный оплот и пределы: с запада - Атлантического океана, с севера - Рейна и Дуная, с востока - Евфрата, с юга - песчаных степей Аравии и Африки.

К счастью для спокойствия человеческого рода, скромная система, рекомендованная мудростью Августа, нашла для себя поддержку в трусости и пороках его ближайших преемников. Будучи заняты погоней за наслаждениями или актами тирании, первые Цезари редко показывались армиям или провинциям; но вместе с тем они вовсе не были расположены допускать, чтобы те триумфы, которыми пренебрегала их беспечность, служили наградой за подвиги и храбрость их легатов. Военная слава подданного считалась за дерзкое посягательство на прерогативы императора, и потому каждый римский легат считал, что и чувство долга, и его личный интерес предписывают ему охранять вверенную его попечению границу, но не мечтать о завоеваниях, которые могли-бы оказаться для него самого не менее гибельными, чем для побежденных им варваров?