Справедливости ради следует сказать, что в японском Генеральном штабе у концепции планируемых самоубийственных атак были противники, которые считали, что этот шаг будет бесполезен и приведет к огромным человеческим потерям. Несмотря на это противодействие, Ониси настаивал на принятии своего плана, и как результат на высшем уровне, хотя и неохотно, было принято решение о формировании авиационных частей специального назначения, которые возглавили генералы Ю. Сироку и М. Сугавара. Девиз этих частей звучал так: "Один самолет – один корабль". Вскоре были подготовлены инструкции для боевых подразделений, в которых излагалась методика проведения самоубийственных атак, и началась подготовка к переоборудованию серийных самолетов в самолеты-камикадзе, а параллельно с этим началась разработка пилотируемых самолетов-снарядов, запускаемых с носителя.

В рамках этой концепции летом 1944 г. офицер Мицуо Ота из 405-го кокутая (авиационный корпус в японском ВМФ) разработал эскизный проект пилотируемого реактивного снаряда, который затем был передан в I морской арсенал в Йокосуке для детальной проработки. Законченный аппарат, получивший обозначение МХY7 "Ока" ("Вишневый листок") (специальный штурмовой самолет морской "Ока" модель 11), представлял собой маленький самолет без шасси, оснащенный тремя РДТТ суммарной тягой 800 кгс в хвостовой части фюзеляжа и 1200-кг боеголовкой в носовой части. В качестве самолета-носителя предполагалось использовать бомбардировщик G4M2. Однако габариты самолета-снаряда не позволяли поместить его в бомбоотсеке, поэтому пришлось доработать носитель, сняв створки и увеличив длину отсека. Доработанный бомбардировщик получил обозначение G4M2e, "Ока" крепился в полуутопленном положении в бомбоотсеке.

Кабина "Ока" оснащалась минимумом приборного оборудования, которое состояло из высотомера, спидометра, компаса, датчика угла атаки и простого рамочного прицела, управление самолетом осуществлялось с помощью обычной самолетной ручки. Фюзеляж изготавливался из алюминиевых сплавов, крыло и хвостовое оперение выполнялись из дерева. Предполагалось запускать аппарат с самолета-носителя на высотах до 8000 м и расстояниях 50–80 км от цели. После выхода в район цели летчик самолета-снаряда должен был включить силовую установку, время работы которой составляло 8-10 секунд, после чего аппарат, разогнавшись, должен был атаковать цель.

Уже в начале сентября 1944 г. были готовы десять машин МХY7. Безмоторные полеты начались в октябре 1944 г. в специально сформированном для отработки методов самоубийственных атак 721-м кокутае, который базировался на авиабазе Коноике (префектура Ибараки).

Первый беспилотный аппарат "Ока" сбросили с самолета-носителя над заливом Сагами 23 октября 1944 г., а первый пилотируемый испытательный полет тренировочной версии "Ока" K-1 состоялся 31 октября с использованием двух РДТТ, установленных под крылом. Этот полет прошел достаточно успешно, поэтому немедленно началось производство партии из 45 учебных машин K-1.

Первоначально предполагалось испытываемые с двигателем машины оснащать двумя дополнительными ракетными ускорителями под крылом. Но от них отказались после испытательного полета 31 октября, когда стало ясно, что они вызвали проблемы с управляемостью в полете из-за асимметричности тяги ускорителей. 19 ноября 1944 г. состоялся первый успешный полет аппарата "Ока" модель 11 со штатными двигателями и без дополнительных ускорителей.

Надо сказать, что в 721-й кокутай набирали только опытных летчиков, их готовили по ускоренной программе, которая завершалась выполнением трех испытательных полетов – первый с высоты 2743 м и еще два с высоты 4877 м. Не дожидаясь окончания испытаний, флот заказал серийное производство самолета. К концу ноября была готова партия из 151 машины, 50 из которых отправили с авианосцем "Синано" на Филиппины, но 28 ноября 1944 г. авианосец был потоплен в пути американской подводной лодкой.

Планы использовать "Ока" в сражении у Иводзимы в феврале 1945 г. были нарушены, когда во время воздушного налета американских бомбардировщиков на авиабазу в Коноике были повреждены все 24 модифицированных бомбардировщика-носителя G4M2e. На той же авиабазе 8 марта американская разведка впервые обнаружила неизвестный союзникам секретный летательный аппарат. К марту 1945 г. общее количество построенных аппаратов "Ока" модель 11 достигло 755 экземпляров.

Впервые "Ока" использовались 721-м ко кутаем в боевых действиях 21 марта 1945 г., когда 16 самолетов-носителей G4M2е, сопровождаемые 30 истребителями A6M5, пытались прорваться в район действия 58-й оперативно-тактической группы США, действовавшей в районе острова Кюсю. Однако японские бомбардировщики на расстоянии около 100 км от их целей были перехвачены истребителями ВМС США и вынужденно выпустили свои аппараты-камикадзе в полет слишком рано. 1 апреля американский линкор "Западная Виргиния" и три транспортных судна были атакованы и повреждены "Ока". Ограниченный успех имели и другие самоубийственные атаки, состоявшиеся 12 и 16 апреля, 4 и 11 мая, а также 22 июня 1945 г.

Необычное использование аппаратов модели 11 имело место в Сингапуре. Несколько экземпляров, присланных для усиления японской авиации в Сингапуре, простаивали на земле, потому что для них не хватало самолетов-носителей G4M2e. Чтобы использовать эти "Ока", механики оснащали их поплавками, снятыми с гидросамолетов, таких как "Айчи" EI3A, поплавки крепились под консолями крыла. Оборудованные таким образом "Ока" предполагалось использовать в морских проливах в качестве торпедных катеров для атак союзных судов, однако сведений об их боевом применении нет.

Уязвимость и недостаточная грузоподъемность самолетов-носителей, предназначенных для доставки самолета-снаряда достаточно близко к цели, заставила свернуть в марте 1945 г. производство модели 11. На вооружении японских сил в июле оставалось еще около 230 экземпляров "Ока" модель 11, их берегли для применения на заключительном этапе обороны Японских островов. Пилотируемый снаряд МХY7 имел у союзников кодовое обозначение Baka ("Дурак").

До конца войны успели разработать еще несколько вариантов МХY7 – модель 21 с РДТТ (это модификация модели 22, успели изготовить всего один опытный образец), модель 22 с ВРДК, модель 33 с ТРД, модель 43 с ТРД и модель 53 с ТРД. Эти варианты описаны ниже в соответствующих разделах.

Характеристики "Ока" модель 11: экипаж – 1 человек, силовая установка – 3 х РДТТ тип 4 марка 1 модель 20 суммарной тягой 800 кгс, размах крыла – 5,12 м и его площадь – 6,0 м2, длина самолета – 6,06 м, высота – 1,15 м, вес пустого – 440 кг, полетный вес – 2140 кг, вес боеголовки – 1200 кг, максимальная скорость горизонтального полета на высоте 3500 м – 650 км/ч, максимальная скорость при пикировании – 927 км/ч, практический потолок – 8250 м, дальность – 37 км.

Характеристики "Ока" модель 21: экипаж – 1 человек, силовая установка – 3 х РДТТ тип 4 марка 1 модель 20 суммарной тягой 800 кгс, размах крыла – 4,11 м и его площадь – 4,0 м2, длина самолета – 6,88 м, высота – 1,12 м, вес пустого – 535 кг, полетный вес – 1600 кг, вес боеголовки – 915 кг, максимальная скорость горизонтального полета на высоте 4000 м – 642 км/ч, практический потолок – 8500 м, дальность – 111 км.

Характеристики "Ока" модель К-1 "Каи" (тренировочный, построено 45 экземпляров): силовая установка – отсутствует, размах крыла – 5,12 м и его площадь – 6,0 м2, длина самолета – 6,06 м, высота – 1,12 м, вес пустого – 730 кг, полетный вес – 2120 кг.

Характеристики "Ока" модель 43 К-1 "Каи" (тренировочный): силовая установка – 1 х РДТТ тягой 261 кгс, размах крыла – 5,12 м, длина самолета – 6,06 м, высота – 1,12 м, вес пустого – 644 кг, полетный вес – 810 кг.

Таранный перехватчик

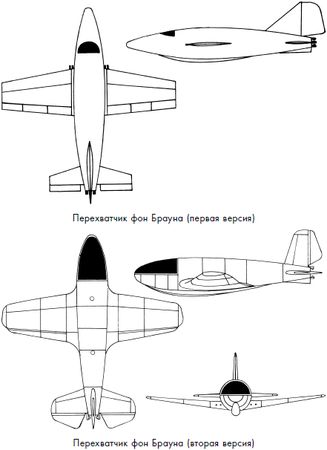

Маленький таранный истребитель, название которого неизвестно, разрабатывался в самом конце войны совместными усилиями армии и флота Японии. В первоначальном варианте он представлял собой беспилотный, дистанционно управляемый аппарат для борьбы с союзными бомбардировщиками, проект которого разрабатывался в марте 1945 г. в авиационном бюро "Кокукьёко". Был закончен полноразмерный макет аппарата, но проблемы с разработкой системы наведения на цель стали причиной перехода от беспилотной версии к пилотируемой версии аппарата.

Эта версия представляла собой маленький бесхвостый самолет со стреловидным крылом, угол стреловидности по передней кромке составлял 45°. В хвостовой части фюзеляжа имелся большой киль, перед которым располагалась кабина летчика. В хвосте самолета располагались четыре РДТТ, аналогичные двигателям самолета MXY7 "Ока" модель 11. Крыло самолета усилили, чтобы оно выдерживало большие нагрузки при ударе во вражеский бомбардировщик. В случае если перехватчик выживал при таранном ударе, то он должен был возвратиться на свою базу в планирующем режиме и совершить посадку на подфюзеляжную лыжу. В воздух перехватчик поднимался на буксире или стартовал с наземной катапульты. Однако времени на реализацию проекта уже не оставалось.

Характеристики таранного перехватчика: экипаж – 1 человек, силовая установка – 4 х РДТТ тип 4 марка 1 модель 20 суммарной тягой 1102 кгс, размах крыла – 4,41 м, длина самолета – 2,89 м, максимальная скорость – 1125 км/ч, время подъема на высоту 10 000 м – 32 секунды.

2. Самолеты с жидкостными ракетными двигателями

Жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) – это ракетный двигатель, работающий на жидких компонентах топлива. Топливо может быть как однокомпонентным, например перекись водорода, которая в присутствии катализатора разлагается на пары воды и кислород с выделением тепла, так и двухкомпонентным (горючее и окислитель). В качестве горючего для двухкомпонентных топлив применяются углеводороды (керосин, спирт и др.), водород и т. д. В качестве окислителя используют жидкий кислород, азотную кислоту и т. п.

В 1903 г. русский ученый К.Э. Циолковский опубликовал свой труд "Исследование мировых пространств реактивными приборами", в котором изложил основы ракетодинамики, описал ракету как средство для космических полетов и предложил схему ракетного двигателя на жидком топливе (кислородноуглеводородное и кислородно-водородное). Спустя годы публикации по проблеме создания ракет с ЖРД появились и в других странах: в 1913 г. свою работу опубликовал француз Р. Эгао-Пельтри, в 1919 г. – американец Р. Годдард, в 1923 г. – немец Г. Оберт.

В 1921 г. А.Ф. Андреев подал заявку на изобретение портативного индивидуального ракетного летательного аппарата на кислородно-метановом топливе. В этом же году Р. Годдард провел стендовые испытания своего экспериментального двигателя, работавшего на кислородно-эфирном топливе, а уже 16 марта 1926 г. им был осуществлен первый запуск экспериментальной ракеты с ЖРД, работавшим на жидком кислороде и бензине.

В 1929 г. Г. Оберт приступил к стендовым испытаниям своих ЖРД, в этом же году совершил свой первый полет самолет Opel-Sander GMG-RAK с ЖРД. В 1931 г. к стендовым испытаниям ЖРД собственной конструкции приступил итальянец Дж. Гарофоли, во Франции – Р. Эсно-Пельтри, а в Германии И. Винклер начал летные испытания первых немецких жидкостных ракет.

Работы по применению ЖРД в советской авиации начались в конце 1920-х гг. в Газодинамической лаборатории в Ленинграде под руководством В.П. Глушко. Они развивались в двух направлениях – применение в качестве основного двигателя самолета и в качестве ускорителя. Первый советский экспериментальный ЖРД под обозначением ОРМ-1 был создан в 1930–1931 гг., он работал на четырехокиси азота и толуоле или жидком кислороде и бензине.

В качестве основного двигателя ЖРД устанавливались на ракетопланы (по терминологии того времени) РП-1, РП-2, РП-218 и РП-318, которые предполагалось использовать при полетах в стратосфере (на высотах 20–30 км и более). В 1941 г. началась разработка истребителя-перехватчика БИ-1 с ЖРД, а затем истребителей Р-114, РП С.П. Королева, "Малютка", 4302 и РМ-1. В качестве дополнительного ускорителя ЖРД применялись на самолетах с винтомоторной силовой установкой (ВМСУ), таких как И-4, Пе-2, Ла-5ВИ, Ла-7Р, Су-6/Су-7 и Як-3РД.

Однако с началом репрессий в Советском Союзе в 1937–1938 гг. работы по самолетам с ЖРД были, фактически, свернуты. Но прошло всего два года, и в июле 1940 г. необходимость создания советского истребителя-перехватчика с ЖРД была признана Комитетом Обороны при Совете народных комиссаров СССР. В марте 1941 г. ОКБ В.Ф. Болховитинова приступило к разработке первого отечественного ракетного истребителя БИ-1, затем начались работы по проектам самолетов Р-114, "Малютка", 4302, РМ-1 и др.

В Германии активные работы по самолетам с ЖРД начались сразу же после создания в 1935 г. военно-воздушных сил страны (люфтваффе). И вот уже 20 июня 1939 г. в воздух поднялся первый в мире ракетный самолет Не 176. Вследствие неудовлетворительных летных характеристик Не 176 фирма "Мессершмитт" тут же получила контракт на разработку нового ракетного перехватчика Ме 163. Помимо Ме 163 проекты самолетов-перехватчиков разрабатывались в это же время В. фон Брауном (Stratospharen-Jager) и Э. Бахемом (Fi 166). Однако поскольку в начале войны немецкая авиация владела инициативой и имела превосходство в воздухе, то министерство авиации Германии отклонило проекты Брауна и Бахема, сконцентрировав усилия на работах по Ме 163. Этот истребитель спустя пять лет, летом 1944 г., был принят на вооружение и стал первым в мире серийным ракетным истребителем, принимал участие в боевых действиях, решая задачи ПВО в воздушном пространстве Германии вплоть до окончания войны.

С января 1943 г. союзная авиация в дополнение к ночным бомбардировкам начала применение дневных массированных бомбовых ударов по объектам, расположенным на территории Германии. Стало очевидным, что основные немецкие истребители Bf 109 и Fw 190 не в состоянии эффективно перехватывать союзные бомбардировщики. Специалисты RLM пришли к выводу, что необходимо разработать новые истребители небольших размеров, которые могли бы при атаке развивать большие скорости. Появление к тому времени серийных ЖРД с приемлемыми эксплуатационными характеристиками, а также имевшийся опыт разработки первых ракетных самолетов He 176 и Me 163, стали основанием для принятия RLM в начале 1944 г. программы разработки небольших объектовых ракетных истребителей, единственное назначение которых заключалось в осуществлении перехватов бомбардировщиков союзных войск. Вероятность массовых потерь этих мини-перехватчиков при ведении боевых действий оценивалась специалистами как очень высокая, поэтому техническими требованиями, выпущенными RLM в конце весны 1944 г., предусматривалось максимальное упрощение конструкции самолета, использование при изготовлении самых дешевых материалов и неквалифицированной рабочей силы при сборке. В разработках мини-перехватчиков с ЖРД принимали участие практически все ведущие немецкие авиастроительные фирмы. В апреле 1945 г. авиапромышленность Германии поставила в систему ПВО первые десять истребителей Ba 349, но ни один из них не успел принять участие в боевых действиях.

Самолеты с ЖРД в конце войны разрабатывались в Японии ("Мицубиси" J8M/Ки-200, Ки-202, "Синрю") и в США ("Нортроп" MX-324/334, ХР-79, Х-1).

Советский Союз

К-15

В 1936 г. К.А. Калинин, известный своими самолетами К-4, К-7, К-9, К-10, К-12 и др., приступил к проектированию истребителя К-15 с ракетным двигателем. Это был самолет-"бесхвостка" с треугольным крылом большой стреловидности и большим треугольным килем, в корневой части которого размещалась кабина летчика. К сожалению, никаких данных по самолету К-15 не сохранилось, так как после ареста К.А. Калинина вся техническая документация была уничтожена.

Интересный факт: в конце войны в Германии А. Липпиш разработал проект реактивного истребителя-"бесхвостки" Li P.13a, который имел толстое треугольное крыло и большой треугольный киль, с расположенной в нем кабиной летчика (см. ниже). В конце войны был построен бездвигательный вариант "бесхвостки" Липпиша – планер DM 1, который захватили американцы и переправили для изучения в США. Удивительным образом самолет А. Липпиша конструктивно очень походил на самолет К.А. Калинина, более того, работавшие независимо от А. Липпиша братья Р. и В. Хортены проекты своих самолетов H XIIIb, H IXB и H XVIIIB также выполнили по этой схеме.

Возникает вопрос: либо А. Липпиш и братья Хортен пользовались рекомендациями немецких ученых-аэродинамиков, пришедших самостоятельно к такой схеме, либо это работа немецкой разведки, добывшей секретные сведения о самолете К-15. Однако факт остается фактом: К.А. Калинин раньше А. Липпиша и братьев Хортен разработал проект реактивного самолета-"бесхвостки" с треугольным крылом.

РП-1/РП-2

Осенью 1933 г. в ГИРД было принято решение о начале работ по ракетопланам, то есть над самолетами с ЖРД. Предусматривалось два основных направления работ: создание ракетоплана РП-1 с ЖРД ОР-2 с вытеснительной подачей компонентов топлива в камеру сгорания двигателя (эта работа велась в четвертой бригаде ГИРД под руководством С.П. Королева) и создание ракетоплана РП-2 с ЖРД РД-А с насосной подачей компонентов топлива (эта работа велась во второй бригаде ГИРД под руководством М.К. Тихонравова).