"В декабре смерть косила людей независимо от пола и возраста, – писал Дмитрий Павлов, чьи воспоминания, без сомнения, являются одной из лучших книг о блокаде. – Смерть настигала людей везде: на улице, передвигаясь, человек падал и больше не поднимался; в квартире – ложился спать и засыпал навеки; часто жизнь обрывалась у станка. Хоронить было трудно, транспорт не работал. Обледеневшие, словно саваном покрытые снегом, стояли трамваи, троллейбусы, автобусы. Вдоль улиц причудливыми нитями свисали оборванные провода, запорошенные пушистым слоем инея. По улицам, занесенным снегом, вереницей плелись люди и, напрягая последние силы, тянули саночки, на которых лежали покойники.

Мертвых хоронили без гробов – обернутых простыней или одеялом, а позднее просто в одежде, в которой человек умер. Нередко, выбившись из сил, люди оставляли мертвых на полпути.

Работники коммунального хозяйства и здравоохранения, ежедневно объезжая улицы и переулки, подбирали трупы и увозили их на грузовых машинах на Серафимовское, Большеохтинское, Смоленское, Богословское кладбища. Но больше всего увозили мертвых на окраину города, на огромный пустырь рядом со станцией Пискаревской дорогой. Так образовалось известное ныне всем Пискаревское кладбище.

Кладбища и подъезды к ним были завалены замерзшими, занесенными снегом телами. Рыть глубоко промерзшую землю не хватало сил. Команды МПВО взрывали землю и во вместительные могилы опускали десятки, а иногда и сотни трупов, не зная имени умерших".

Вот на какой город сбрасывали свой груз немецкие бомбардировщики. Город мертвых и умирающих, город, где у кладбищ стояли таблички с ужасающими надписями: "За выкапывание трупов с целью поедания расстрел"…

Фюрер приказал бить лед

Тем временем немецкие самолеты-разведчики, несмотря на плохую погоду, обнаружили оживленное движение по льду Ладоги. "По Ладожскому озеру проложен путь по льду, по которому осуществляется сообщение с Ленинградом", – записал в своем дневнике начальник Генштаба сухопутных войск генерал-оберст Гальдер 28 ноября.

В начале декабря командиру I./KG4 "Генерал Вефер" майору Клаусу Нёске сообщили, что отныне главная задача его авиагруппы – это борьба с русскими перевозками по Ладожскому озеру. В тот момент подразделение базировалось на аэродроме Плескау-Зюд и располагало 33 He-111H-5, из которых 23 находились в исправном состоянии. Первый вылет против новой цели "Хейнкели" совершили уже 1 декабря. В следующие дни операция была продолжена. Из-за плохой погоды, низкой облачности и частых снегопадов самолеты действовали на малой высоте, фактически как штурмовики. Бомбардировщики сначала летели через Шлиссельбург к восточному берегу, затем поворачивали на запад и снижались. Увидев колонны грузовиков, они выполняли по нескольку заходов, сбрасывая по одной фугасной или осколочной бомбе. Попутно бортстрелки вели огонь по машинам и конным обозам из пулеметов.

"Наша авиация начала налеты на транспорт, идущий по льду Ладожского озера", – писал Гальдер 4 декабря.

"Особую активность ВВС противника проявляли в районе Ладожского озера, где они с 12.35 до 14.50 неоднократно с пикирования и с горизонтального полета бомбардировали и штурмовали колонны на ледяной дороге, о. Зеленец, Кобона, Кокорево, – сообщало боевое донесение штаба ПВО войск Ленфронта от 3 декабря. – Жертвы и ущерб уточняются. Всего над озером появлялось до 37 самолетов, в том числе 17 Ю-88 и до 20 Ме-109. Самолеты противника действовали в составе групп по 2–3-6 Ю-88 под прикрытием истребителей. ЗА огнем отражала налеты, ИА вела активные воздушные бои". Истребители выполнили 22 самолето-вылета и заявили о воздушных победах над одним Ju-88 и двумя Bf-109. Один мессер, по советским данным, упал в озеро, второй, сбитый над деревней Кокорево, в районе поселка № 16. Последний самолет был обнаружен, а в кабине найден труп летчика. Это был унтер-офицер Эрвин Лёффлер из 1-й эскадрильи JG54, чей Bf-109F-1 W.Nr. 5684 3 декабря пропал без вести. В этот же день в районе Кобоны был пойман и взят в плен еще один немецкий летчик, сбитый в воздушном бою над островом Зеленец 30 ноября. По всей вероятности, речь идет об упомянутом Карле Хайнце Борнеманне из 3./JG54.

Размещение зенитной артиллерии на льду еще не полностью замерзшего озера представляло собой серьезную проблему. Орудия крупного калибра поставить здесь не представляло возможности из-за их сильной отдачи при стрельбе, поэтому речь могла идти только о 20– и 37-мм зенитках. Оборудование постоянных позиций также было связано с большими трудностями, ибо вырыть землянки во льду нельзя, для расчетов приходилось возводить неотапливаемые укрытия из снега, которые лишь позднее заменили примитивные блиндажи из бревен с печками-буржуйками. "По-сухопутному" удалось разместить лишь батарею зениток на острове Зеленец, находящемся в районе ледовой трассы.

Тем временем положение на фронте существенно изменилось. 5–6 декабря войска советского Западного фронта перешли в контрнаступление под Москвой. А это означало, что главная цель операции "Барбаросса", несмотря на все усилия, так и не достигнута. Мечта Гитлера, что после захвата советской столицы Ленинград следом падет сам собой, стала гораздо дальше от реальности. В это же время кризисное положение сложилось и на юге Восточного фронта в районе Ростова-на-Дону. Ну а в Крыму 11-й армии генерал-оберста фон Манштейна так и не удалось овладеть еще одной "большевистской твердыней" – Севастополем.

В довершение ко всему 9 декабря войска Волховского фронта перешли в наступление и сумели взять Тихвин. Так и не сумев как следует закрепиться в глухом безлюдном крае, немецкие войска начали постепенно отходить на исходные позиции, к Волхову. Конечно, в тот момент это имело скорее психологический эффект. Сама станция Тихвин и длинный перегон до Волховстроя были основательно разрушены, взорваны все мостовые переходы, заправочные колонки для паровозов, резервуары с водой и топливом и вся остальная инфраструктура. Когда вскоре после освобождения Тихвина туда прибыл уполномоченный ГКО Дмитрий Павлов, он убедился, что в ближайшее время возможно возобновление движения только до самого города. Тем не менее путь доставки грузов к Ладожскому озеру значительно сократился.

Немцы отходили обратно к Волхову. А начавшийся тридцатиградусный мороз только еще больше подгонял их. Дни стали непривычно короткими, по ночам дороги между болотами освещала яркая луна, из лесов выли волки, а сзади доносился глухой грохот канонады. Ну а сидевший в своем далеком теплом бункере в Восточной Пруссии Адольф Гитлер тем временем планировал новое наступление на Ленинград.

Сейчас, когда замерзающие немецкие войска под Москвой начали отход, были оставлены Ростов и Тихвин, для него конечно же настало самое время! Для фюрера просто было позором, что "достигнутая" им еще три месяца назад цель так и осталась недостигнутой. Несмотря на блокаду, бомбежки, артобстрелы и почти полное прекращение снабжения. Он панически боялся, вдруг русским удастся прорвать фронт возле Шлиссельбурга, и тогда все его планы и победные заявления будут перечеркнуты.

Новый замысел выглядел нехитро. Гитлер предложил быстренько вывести с фронта, пополнить 8-ю и 12-ю танковые дивизии и, дав им в резерв 93-ю пехотную, внезапно ударить по позициям советской 55-й армии, оборонявшей южные подступы к Ленинграду, и выйти к Неве на всем ее протяжении. После этого, по его мнению, город точно должен был пасть. При этом фюрер на полном серьезе потребовал перебросить для операции под Ленинградом авиацию с центрального участка фронта. Понятно, что все эти прожекты не имели ничего общего с реальностью.

После падения Тихвина I./KG4 получила приказ еще и атаковать железнодорожную линию, ведущую к Ладожскому озеру. Периодически отдельные экипажи по-прежнему посылались и на бомбардировку Ленинграда. Понятно, что на выполнение всех этих задач банально не хватало сил. Поэтому удары по разным целям носили скорее эпизодический характер и не могли серьезно затруднить работу Дороги жизни. А что касается ледовой дороги, то лучшим средством противовоздушной обороны стала погода. С 4 по 11 декабря над озером шла метель, немецкие аэродромы тоже завалило. "Почти полное бездействие ВВС противника вызвано неблагоприятными метеорологическими условиями", – сообщалось в донесении штаба ПВО Ленфронта. В связи с этим ленинградцы и бойцы Дороги жизни получили большую по военным меркам восьмидневную передышку.

В то же время 1-й воздушный флот лишился части подразделений. Еще в середине декабря убыла в Германию для отдыха и пополнения специализированная "противокорабельная" KGr.806. Ладожское озеро к тому времени замерзло, восточная часть Финского залива тоже, посему для авиагруппы майора Линке попросту не осталось целей. А в середине декабря вслед за ней отправилась и вся KG77 оберста Райтеля. Позднее оба подразделения были переброшены на Средиземное море и на Восточном фронте больше не появлялись.

В ночь на 12 декабря вновь прошли сильные снегопады, полностью завалившие авиабазы люфтваффе. Поэтому на следующий день на задания вылетали лишь одиночные немецкие самолеты. В основном они вели разведку над Ладожским озером и юго-восточнее. В районе станции Ефимовская на перегоне Тихвин – Заборье одиночный Не-111 сбросил 4 фугасные бомбы, которые повредили телефонную линию, идущую вдоль путей. Расположенная в этом районе батарея 76-мм зениток 434-го ОЗАД произвела по самолету восемь выстрелов. Налетов на Ленинград в этот день не было, однако жертвы были. Во время работ по раскопке неразорвавшихся бомб около здания Ленинградского госуниверситета взорвалась фугасная бомба, сброшенная еще 3 декабря. В результате восемь бойцов-подрывников погибло, еще шесть получили тяжелые ранения.

Днем 14 декабря немецкие бомбардировщики нанесли два удара по станции Ефимовская и перегону Ефимовская – Подборовье. При этом часть бомб разорвалась на позициях 434-го ОЗАД. В результате было повреждено железнодорожное полотно, линии связи, разбито три вагона, паровоз и несколько технических зданий.

На следующий день германская дальнобойная артиллерия впервые открыла огонь из района Шлиссельбурга по ледовой трассе и мысу Осиновец. Возле последнего снаряд попал в позиции 1-й батареи 21-го ОЗАД и прямым попаданием уничтожил грузовик ГАЗ-АА.

К этому времени система противовоздушной обороны ледовой дороги была полностью сформирована. На левом берегу в районе деревни Кокорево находились 85-мм батареи 25-го ОЗАД, а на правом возле Кобоны позиции 255-го ОЗАД. Между ними на льду были расставлены малокалиберные орудия 21-го ОЗАД. Кроме того, по всей длине трассы установили зенитные пулеметы. Большинство орудий было снято с ПВО Ленинграда, в связи с чем было решено перебросить 60 зениток, задействованных в обороне южных и юго-западных подступов к городу, и использовать их по прямому назначению.

17 декабря, воспользовавшись кратковременным улучшением погодных условий, немцы снова активизировались. Истребители Bf-109F из JG54 и Не-111H-5 из I./KG4 с малой высоты бомбили и обстреливали ледовую дорогу, а также автомобильную трассу в районе Сумское и Войбокало. С бреющего полета "Мессершмитты" расстреляли колонну грузовиков, двигавшуюся по льду. При этом последние, как видно, везли не только хлеб. Bf-109F-2 унтер-офицера Нельте из 1-й эскадрильи был поврежден обломками взорвавшегося грузовика с боеприпасами. Однако истребитель все же смог вернуться на аэродром Красногвардейск. Повреждения самолета оценили в 35 процентов. Зенитчики 21-го ОЗАД заявили об одном сбитом истребителе, который упал в районе Кобоны, пробил лед и утонул. Однако это им показалось. Безвозвратных потерь в составе JG54 в этот день не было.

В следующие дни погода снова ухудшилась, в воздух с обеих сторон фронта поднимались лишь отдельные самолеты, в основном с целью разведки. Так, 21-го числа над Ладожским озером появился одиночный Ju-88A, который сбросил восемь бомб на трассу. В этот же день было сброшено 11 фугасных бомб на Ленинград. Как оказалось, это был последний налет на город в 1941 году. С 1 по 21 декабря люфтваффе нанесли 10 авиаударов по Ленинграду. Прекращение налетов было связано с изменением общей стратегической обстановки на Восточном фронте. Германские войска из наступающих неожиданно сами превратились в обороняющихся. Причем почти по всему фронту. В связи с этим задача склонить Ленинград к капитуляции на время потеряла актуальность. Впрочем, это не значит, что жители города, где каждый день умирали от голода и холода тысячи людей, могли перевести дух. Дальнобойная артиллерия продолжала методичные обстрелы.

Авиация же полностью переключилась на поддержку своих войск и ледовую трассу. ВВС Ленинградского фронта тоже почти не поднимались в воздух. К примеру, 22 декабря оперативно входивший в их состав 7-й ИАК ПВО выполнил всего восемь самолето-вылетов, в том числе пять на патрулирование над Ленинградом и три на штурмовку вражеских войск.

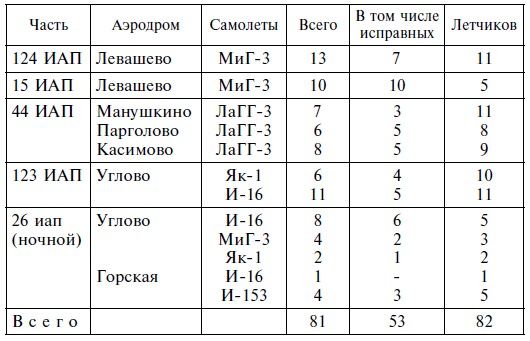

Численность корпуса за месяц практически не изменилась. В наличии имелся 81 истребитель, в том числе 27 высотных перехватчиков МиГ-3, 21 ЛаГГ-3, 20 И-16, 8 Як-1 и 4 И-153. Из общего числа машин 53 находились в исправном состоянии.

Боевой состав 7-го ИАК ПВО к исходу 19 декабря 1941 года

Тем временем, вопреки усилиям немцев и садистским планам фюрера, зимняя Дорога жизни набирала обороты. В первое время после освобождения Тихвина прибывавшие на эту станцию грузы перегружались на грузовики, которые по глухим проселочным дорогам везли их через поселки Прогаль, Большое Мурово, потом Сясьстрой, Новую Ладогу, Черноушево и далее через Кобону на озеро. Этот путь через пустоши, леса и болота составлял почти 200 километров.

"В конце декабря Тихвин напоминал гигантский муравейник, – вспоминал Дмитрий Павлов. – Круглые сутки тысячи рабочих и солдат разгружали прибывающие составы и заполняли продовольствием подходившие беспрерывной лентой грузовики… Вакуум заполнялся, опасность срыва снабжения ослабла, но не отпала, так как грузы доставлялись в Ленинград в размерах, едва обеспечивающих новую, но все еще голодную норму".

Вскоре положение несколько улучшилось. 54-я армия оттеснила немцев от станций Войбокало и Жихарево. Это позволило грузы из Тихвина на машинах доставлять до станции Колчаново и перегружать на железную дорогу, а на станциях Войбокало и Жихарево переваливать вновь на грузовики. Грузооборот сразу увеличился, а ледовая трасса работала все с большей интенсивностью. Да и лед к тому времени тоже окреп, что позволило загружать кузова по полной.

Между тем по ту сторону фронта тоже не дремали. В середине декабря командир I./KG4 "Генерал Вефер" Клаус Нёске получил совсем уж идиотский приказ.

Дело в том, что в это время Гитлер находился, мягко говоря, в гневе. Его войска неожиданно и вопреки строгим приказам дрогнули и в нескольких местах отступили под ударами уже, казалось, "разгромленных" Советов. В чем, понятное дело, был виноват не он, фюрер, а трусы и слабовольные пораженцы. Полетели головы. Генералы и фельдмаршалы, еще вчера купавшиеся в славе, с позором выгонялись либо неожиданно испытывали проблемы со здоровьем и уходили в отставку. Что поделать, Россия же! Холодно!

Каждый день Гитлер подписывал грозные приказы, давал "ценные" советы Гальдеру и распространял всевозможные инструкции, как надо обороняться и бороться с морозами. В частности, он заявил, что "любая хлебопекарня должна уметь организовать оборону своего объекта", "Рихтхофен должен уничтожить населенные пункты и небольшие лесные участки", а авиация должна "не допускать никакого строительства противником железнодорожных линий". 20 декабря фюрер приказал отправить на передовую авиационные части, сжечь населенные пункты (не уточнив, какие именно), отобрать у местного населения всю одежду, а заодно внедрить в каждое подразделение волю к сопротивлению, изжить и запретить употреблять выражение "русская зима". В общем, как говорится, "планов громадье"!

И вдруг Гитлеру, кроме всего прочего, становится известно, что русские в Ленинграде не только не сдаются, но и разъезжают на грузовиках по льду Ладожского озера прямо под носом у немецких войск! Как допустили?! Как посмели?! В бешенстве он приказал командующему 1-м воздушным флотом генералу Келлеру немедленно уничтожить трассу. А на вопрос последнего, как именно это сделать, предложил попросту разбить лед бомбами крупного калибра…

Выполнение задачи, как водится, возложили на специализированную I./KG4. Однако, прежде чем провести подобную операцию, решили сначала испытать воздействие фугасных бомб на ледовый покров. На Псковском озере была обозначена длинная полоса, имитирующая ледовую дорогу. После этого "Хейнкели" несколько раз последовательно сбрасывали на условную цель бомбы SC500, SC1000, SC1800 и даже SC2500. Однако эффект оказался незначительным. Боеприпасы, как правило, пробивали лед насквозь, после чего взрывались под ним или на дне. При этом образовывались небольшие воронки, но в целом ледяной покров оставался целым.

В результате "Хейнкелям" пришлось действовать согласно прежней тактике. Вплоть до Нового года экипажи I./KG4 прилагали нечеловеческие усилия, в ужасную погоду совершая дневные вылеты над Ладожским озером.

23 декабря с 11:55 до 15:35, по советским данным, трассу с малой высоты бомбили и обстреливали 15 двухмоторных бомбардировщиков и два Bf-109. Ими были сброшены 64 фугасные и осколочные бомбы, большинство из которых упали мимо дороги. Было ранено четыре человека и повреждена одна автомашина.

На следующий день немцы были более удачливы. "Хейнкели" сбрасывали бомбы с высоты 1000–1200 метров, а мессеры снижались до бреющего полета и буквально в упор расстреливали грузовики и конные подводы. Впрочем, малая высота полета не помешала зенитчикам разглядеть среди атаковавших самолетов мифические истребители Хе-113, а также два "Бристоль-Бульдога"…