В очередной книге Н. Лузана "Drang nach Osten. Натиск на Восток" на основе обширного документального материала, полученного из различных источников, в том числе архивов отечественных спецслужб, представлена яркая и многоплановая картина эпохальных событий, относящихся как к недавнему прошлому - Второй мировой войне, так и к полной невероятного напряжения исторической драме, что сегодня разворачивается в Европе и в центре которой находится Россия.

Внимание специалистов и широкого круга читателей привлечет та ее часть, где отражены современная действительность и события, вызвавшие к жизни "скелет в шкафу" - неонацизм в Германии и необандеровщину в Украине. Особый интерес представляют те разделы книги, где автор вскрывает скрытые пружины, двигающие событиями в Украине. В те полные драматизма и невероятного напряжения дни "крымской весны" 2014 года для России наступил момент истины. Тот раунд схватки за "непотопляемый авианосец" - Крым - остался за ней. Что ждет страну в будущем, на этот вопрос читатель вместе с автором будет искать ответы в книге и в жизни - такой непростой.

Содержание:

Часть 1. "Повивальные бабки" Второй мировой войны. Кто на самом деле раздувал ее пожар 1

Часть 2. "Если завтра война…" 11

Часть 3. "Вставай, страна огромная…" 13

Часть 4. Щит и меч 16

Часть 5. То век грядущий нам готовит? 23

Часть 6. С крестом и трезубцем 29

Часть 7. "Скелет в шкафу" 44

Заключение 64

Примечания 65

Николай Лузан

Drang nach Osten. Натиск на Восток

Часть 1. "Повивальные бабки" Второй мировой войны. Кто на самом деле раздувал ее пожар

Корни Второй мировой войны, "повивальными бабками" которой являлись финансово-промышленные группы Германии, Великобритании Франции и США, надо искать не в 1939 г. и даже не в 1933 г., когда А. Гитлер и нацисты пришли к власти, а гораздо раньше.

28 июня 1919 г. закрылась последняя, кровавая страница в истории Первой мировой войны. В тот день в Париже, в Версальском дворце был заключен мирный договор между странами победительницами - Антантой - и побежденной стороной, Германией. Союзнице Антанты - России, ставшей большевистской, места за тем столом не нашлось. Она превратилась не только в изгоя, а стала кошмаром для победителей. Заявления большевистских вождей: "…Мы назло буржуям мировой пожар раздуем!" - в Лондоне, Париже и Вашингтоне воспринимали со всей серьезностью.

В феврале 1925 г. министр иностранных дел Великобритании О. Чемберлен в секретной записке, направленной главам делегаций, участвовавшим в Локарнской конференции, писал: "Советская Россия нависала, как грозовая туча, над восточным горизонтом Европы - угрожающая, не поддающаяся учету, но, прежде всего, обособленная".

Далее он предлагал партнерам по переговорам - Франции, Италии, Бельгии, Польше и Чехословакии - "…определить политику безопасности вопреки России, пожалуй, именно из-за России" .

Что касается Германии, то она, в отличие от большевистской России, поддавалась учету. Здесь, как говорится, чего не бывает между "своими", победители решили примерно наказать ее за непомерные амбиции и чрезмерные захватнические аппетиты. Версальский договор низвел Германию до третьесортной державы. Ее заморские территории отошли Великобритании, Франции и Нидерландам. Кроме того, Франции она возвратила Эльзас и Лотарингию, Дании - часть Шлезвига (после плебисцита), а Польше - значительную часть земель с т. н. Данцигским коридором, отделившим Восточную Пруссию от остальной части Германии.

Но самым болезненным в Версальском договоре в восприятии немцев было то, что им собственными руками подлежало ликвидировать предмет национальной гордости - армию и флот. Германия вынуждена была полностью уничтожить артиллерию, а в Санта-Флоу - затопить флот. Ей запрещалось иметь военную авиацию и подводные лодки. Общая численность армии сократилась до 100 000, а ее функции свелись к полицейским - поддержанию внутреннего порядка. Кадровый состав, офицеры - костяк армии - был распущен. Воинственный германский дух, казалось бы, на долгие годы был наглухо запечатан в урезанных границах рейха.

Если говорить об экономическом положении Германии, то, по оценке У. Черчилля, "…экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились бессмысленны. Германия была принуждена к выплате баснословных репараций" .

В то же время политики стран-победительниц, продолжая публично заявлять, что заставят Германию заплатить "все до последнего пфеннига", за кулисой делали обратное. По признанию того же У. Черчилля, "…Германии было предоставлено, главным образом, Соединенными Штатами и Великобританией, более полутора миллиардов фунтов стерлингов, что дало ей возможность быстро ликвидировать разрушения, причиненные войной" .

Наряду с оказанием финансовой помощи ряд крупных американских компаний принял непосредственное участие в восстановлении и модернизации ведущих промышленных гигантов Германии, таких как химический концерн "ИГ Фарбениндустри" (во время войны выпускал отравляющий газ, использовавшийся для умерщвления заключенных концентрационных лагерей), "Опель", нефтяного концерна "Дойчамериканише петролиум", угольного концерна "Гуго Стиннес" и многих других.

Именно США и Великобритания сыграли ключевую роль в возрождении экономической, а затем и военной мощи Германии. В 1924 г. они инициировали разработку специального плана о новом порядке репарационных выплат Германии странам-победительницам в Первой мировой войне, получившего название "план Дауэса" - по имени председателя международного комитета экспертов, созданного при Комиссии по репарациям, в прошлом генерала армии США Ч. Дауэса. Разработанный комитетом план был утвержден 16 августа 1924 г. на международной конференции в Лондоне и вступил в силу 1 сентября того же года.

В рамках "плана Дауэса" Германия, в основном от США, за пять лет получила кредитов на сумму в 21 млрд. марок, что позволяло ей безболезненно производить выплаты по репарациям и одновременно развивать свою экономику. По признанию германского банкира Я. Шахта, Германия "…получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за сорок лет, предшествовавших Первой мировой войне" .

Благодаря этой помощи уже в 1929 г. Германия вышла на третье место в мире по экспорту продукции - 9,2 %. Впереди нее были только США (15,6 %) и Великобритания (10,7 %).

Вслед за этим победители Германии приоткрыли ей дверь и на международную политическую кухню. В феврале 1925 г. на конференции в Локарно она уже участвовала не только в качестве провинившегося. Победители, еще раз строго спросив с Германии за "шалости" 1914–1919 гг., обошедшиеся народам Европы в десятки миллионов человеческих жизней, показали путь, на котором ей необходимо было искать решение своих экономических и социальных проблем - "Drang nach Оsten". Обозначен он был на конференции в Локарно. По ее итогам участники подписали пакт, развязавший руки Германии на восточном направлении.

Первая его статья устанавливала "…сохранение территориального "статус-кво", вытекающего из границ между Германией и Францией, между Германией и Бельгией, и неприкосновенность указанных границ.".

А вторая статья обязывала эти страны "…не предпринимать друг против друга какого бы то ни было нападения или вторжения и ни в каком случае не прибегать к войне друг против друга" .

Что касается нерушимости границ Германии на востоке, то руководители Польши и Чехословакии - А. Скшинский и Э. Бенеш - подписали с Германией всего лишь арбитражные договоры. Их смысл состоял в том, что вместо гарантии польско-германских, чехословацко-германских границ, решение всех спорных вопросов отдавалось в ведение согласительных комиссий, в состав которых входили представители обеих сторон и назначенные ими же представители третьей страны.

Министру иностранных дел Германии Г. Штреземану даже не понадобилось напрягаться, чтобы понять, на какой путь толкают будущий военный каток будущего рейха партнеры по переговорам в Локарно. Он тут же воспользовался ситуацией, чтобы ослабить путы Версальского договора. Обращаясь к участникам конференции, Г. Штреземан заявлял: "Если против Советской России начнется война, то Германия не может считать себя безучастной и должна будет, несмотря на трудности, выполнить свои обязательства" .

Его заявление нашло поддержку со стороны остальных участников конференции. И Г. Штреземан поспешил развить успех. Он поставил перед ними вопрос о вооружении Германии и нашел союзника в лице О. Чемберлена. Тот сказал: "Германия станет союзником всех остальных государств - членов Лиги. Ее сила станет их силой. Ее слабость станет их слабостью. Все остальные государства будут вынуждены оказывать помощь Германии, и те, кто разоружил Германию, должны опять вооружить ее".

Заручившись поддержкой Лондона и Парижа, за которыми маячила тень Вашингтона, воротилы германского бизнеса и армейская верхушка рейхсвера, жаждавшие вернуть утраченные позиции и снова побряцать оружием, занялись поиском внутренней политической силы, которая бы смогла собрать в один крепкий кулак общество, пережившее чудовищную национальную катастрофу и находившееся в глубочайшей депрессии.

Компартия Германии с ее лидером Э. Тельманом, имевшая тесные связи с большевистской Россией и пользовавшаяся широкой поддержкой в рабочей среде, по определению не могла быть союзником боссов "Стального треста" - Ф. Тиссена, "Рейнско-Вестфальского угольного синдиката" - Э. Кирдорфа, банкира Я. Шахта и других - в осуществлении реваншистских планов. Для них коммунисты являлись внутренним врагом номер один. Социал-демократы с их либеральными взглядами также не годились на роль спасителя нации. И тогда "тиссены", "шахты" и "кирдорфы" обратили внимание на крикливую и напористую публику - нацистов и их лидера А. Гитлера, которые быстро набирали политический вес в обществе и стремительно пополняли свои ряды. В 1925 г., когда они вышли из прокуренных мюнхенских пивных, то их было всего 17 000 человек, а через два года численность нацистской партии возросла в 2 раза и превысила 40 000. Причина столь стремительного роста ее популярности была связана с тем, что А. Гитлер и его окружение, хорошо зная психологию своего народа, умело использовали в своей пропагандисткой деятельности уязвленное и униженное национальное чувство. И об этом он цинично писал:

"…Перед Бисмарком благоговели! Почему? Широкие массы любят мужественность, потому что они женственны; они хотят, чтобы их вели, и не желают иметь такого ведущего, который бы говорил им: это можно сделать одним путем, можно другим, а возможно, и еще как-нибудь. Массы хотят человека, который, топнув сапогом, говорит: вот правильный путь".

Еще лучше А. Гитлер знал, чего хотели от политика большой бизнес и военные. На встречах с ними он неустанно твердил о необходимости восстановления Германией статуса великой державы. И его услышали.

В апреле 1927 г. А. Гитлер был приглашен на встречу с 400-ми крупнейшими предпринимателями Рура. Она проходила на вилле стального "короля" А. Круппа. На ней фашисты и толстосумы быстро нашли общий язык. А. Гитлер гарантировал бизнесу неприкосновенность собственности и рост прибылей, военным обещал возрождение былой мощи армии, а главное, заверил их в том, что раз и навсегда покончит в Германии с коммунистической заразой и установит твердый порядок. В ответ бизнесмены открыли перед ним свои кошельки. Тиссен одним из первых внес в фонд нацистов 3 млн. марок, его примеру последовали другие. С того времени фашистская партия стала расти как на дрожжах. В 1928 г. ее численность уже составляла 100 000, в 1929 г. - 178 000, в 1930 г. - 380 000, а к концу 1931 г. - превысила 800 000 человек.

Накануне бури

К высшей власти в Германии нацистам оставалось сделать всего один шаг. И они его сделали, это стало их фирменным стилем - провокация и еще раз провокация. 27 февраля 1933 г. в Берлине, в пленарном зале рейхстага вспыхнул пожар. Нацисты во главе с А. Гитлером обвинили в нем коммунистов. Уже на следующий день президент П. Гинденбург издал чрезвычайный декрет "О защите народа и государства". Он развязал руки нацистам. После выборов в рейхстаг 5 марта они завоевали всего 288 и из 647 мест, но, опираясь на декрет, аннулировали 81 мандат коммунистов.

Спустя месяц, 24 марта 1933 г. большинством голосов (441 голос - "за" и 91 - "против") депутаты рейхстага предоставили А. Гитлеру чрезвычайные полномочия сроком на четыре года. И он не замедлил воспользоваться ими. Компартия Германии подверглась разгрому, по стране покатилась волна повальных арестов оппозиционеров, а на обывателя обрушились потоки пропаганды, замешанной на махровом национализме. И она сделала свое дело. За короткое время нацисты совершили невозможное - вывернули наизнанку Германию, степенных и рассудительных "гертруд" и "гансов". Рожденные их безумием идеи пещерного национализма, подобно тифозным вшам, заразили нацию. Страна под грохот барабанов, пока еще штурмовых отрядов нацистов, становилась на рельсы войны. А. Гитлер и его рупор - будущий министр пропаганды Й. Геббельс, уже не стесняясь, во всеуслышание заявляли о несправедливости существующего миропорядка и требовали от США, Великобритании и Франции выпустить Германию из "подполья" экономической и политической изоляции.

Призывы не остались без ответа. В 1933 г. Я. Шахт по приглашению руководства США посетил страну и имел встречи с президентом Ф. Рузвельтом и представителями крупного бизнеса. Их результатом стало предоставление правительству А. Гитлера новых займов общим объемом около 1 млрд. долларов и активное участие американских концернов в развитии ее экономики. К началу 1940 г. на территории Германии действовало около 60 филиалов таких крупнейших американских компаний как "Дженерал электрик", "Стандард ойл", "Форд" и многих других.

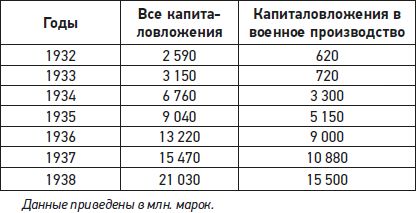

В целом, капиталовложения в предвоенную экономику Германии, согласно данным авторов "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.", по годам выглядят следующим образом:

Это позволило Германии в кратчайшие сроки провести модернизацию промышленности и тем самым обеспечить бурный рост ее основных отраслей. Так, производство продукции машиностроения с 1933 по 1938 гг. увеличилось в 4 раза. Еще больше возрос выпуск важнейших военно-стратегических материалов. Так, например, выплавка алюминия составляла в 1932 г. 19 000 тонн, а к 1939 г. достигло 194 000 тонн, что превысило производство этого металла во всех странах Европы, вместе взятых.

"…С помощью американских монополий германские промышленники довели к 1938 г. выработку синтетического горючего до 1 600 тыс. тонн. К началу Второй мировой войны Германия имела самый большой в мире парк металлообрабатывающих станков - 1,6 млн. единиц… В 1939 г. военное производство Германии в 2,5 раза превышало уровень 1933 г. - первого года фашистской диктатуры".

Одновременно с серьезными капиталовложениями США и Великобритании в экономику Германии в 1935 г. с нее было снято еще одно ярмо - финансовое. Она полностью прекратила выплату по репарациям, установленным Версальским договором. Выпуская Германию из экономического и политического подполья, Лондон и Париж преследовали далеко идущие цели. Почву им давали приватные беседы с фашистскими функционерами, в них они недвусмысленно намекали, что Германии крайне необходимо расширение жизненного пространства, и убеждали своих британских и французских собеседников в том, что вектор движения будет направлен на Восток - на большевистскую Россию.

Ныне в Париже и Лондоне предпочитают не вспоминать о той своей позорной, соглашательской позиции с фашистами, но она была. Свидетель ее, У. Черчилль, ссылаясь на свои беседы с германским послом в Англии И. Риббентропом, позже вспоминал:

"…Он сказал мне, что ему предлагали пост министра иностранных дел Германии, но что он просил Гитлера отпустить его в Лондон, чтобы добиться англо-германского союза….Немцы, быть может, и попросят вернуть им немецкие колонии, но это, конечно, не кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы Англия предоставила Германии свободу рук на востоке Европы. Германии нужен лебенсраум, или жизненное пространство, для ее все возрастающего населения. Поэтому она вынуждена поглотить Польшу и Данцигский коридор. Что касается Белоруссии и Украины, то эти территории абсолютно необходимы для обеспечения будущего существования германского рейха, насчитывающего 70 млн. душ".

В Лондоне - давнем ненавистнике Москвы - сигналы фашисткой верхушки приняли и поспешили снять последний заслон на пути милитаризации Германии. 18 июня 1935 г. было заключено новое англо-германское соглашение, которое торпедировало еще одно положение Версальского договора. Согласно соглашению, Германия получала право иметь флот, составляющий 35 % от английского, а по подводным лодкам - даже 45 %. Позже, на Нюрнбергском процессе И. Риббентроп показал: "…Гитлер и я были весьма довольны этим договором. Гитлер был счастлив как никогда".