Реальный маршрут персидских всадников мог отклоняться от намеченного выше, но мне важно показать, что вторжение персов за Танаис и в землю будинов не является вымыслом или ошибкой Геродота. Стратегический расчет Дария, выраженный в его ремне с 60-ю узлами, был вполне реален и мог быть выполнен с точностью до одного дня.

Однако следует напомнить, что персидский царь несколько просрочил назначенное им самим время охраны моста на Истре. Скифы неоднократно наведывались к дунайскому мосту и старались убедить ионийскую стражу не задерживаться долее обусловленных 60 дней (§ 133). Когда персидское войско еще отступало из Скифии, срок уже прошёл, все 60 узлов на ремне Дария были уже развязаны. Скифы снова послали гонцов к дунайской эскадре:

"Назначенное вам число дней, ионяне, прошло, и вы поступаете неблагоразумно, оставаясь еще здесь… снимите мост, возвращайтесь поскорее на родину и наслаждайтесь свободой, за которую благодарите богов и скифов…" (§ 136).

Следовательно, к двум расчетным месяцам похода мы должны добавить еще некоторое количество дней сверх намеченного Дарием срока. А это означает, что маршрут конного рейда "персов" (без Дария) мог быть несколько более протяженным. Здесь встает вопрос о городе Гелоне. Геродот не упоминает Гелон при описании вторжения персов в землю будинов; он просто говорит о сожжении персами "деревянного укрепления" (§ 123), под которым можно подразумевать любое городище из того сгустка городищ, которые так хорошо известны нам на Харьковщине. Если персы сожгли Гелон, то не совсем понятно, почему Геродот не упомянул об этом в своем подробном описании города, его крепостных стен и храмов. Б. А. Шрамко установил, что Вельское городище "в конце VI в. до н. э. подверглось нападению"; прослежены следы пожара и возобновления укреплений после него. Отрицать возможность сожжения Гелона персами мы не можем. Огромный укрепленный район должен был привлекать персов предполагаемой военной добычей и, возможно, явился крайней северной точкой их вторжения. В этом случае маршрут рейда персидской кавалерии должен был несколько удлиниться и составить не 18, а 22 дня, что на 4 дня превышало "60 узлов" (на что § 136 дает нам право).

Маршрут конницы, по всей вероятности, имел вид треугольника, одним из углов которого был лагерь на р. Оар, другим - край савроматской земли за Северским Донцом, а третьим углом в одном случае могли быть будино-гелонские городища близ Харькова, а в другом случае - г. Гелон. Путь от этого третьего угла (в любом его варианте) лежал на юг, к Азовскому морю, к той "пустыне", около которой остановился Дарий.

До сих пор все сведения Геродота были верны и вполне выдерживали историко-географическую проверку, но при описании возвращения персов из страны будинов (точнее, гелоно-будинов) он допустил небольшую небрежность и свою запись о пустыне севернее земли будинов спутал с записью о той пустыне в Приазовье, где Дарий строил свои укрепления и куда должны были возвратиться конные части, преследовавшие скифов в земле савроматов и "будинов". Соединяя в соседних параграфах поход персов в землю будинов и остановку Дария у пустыни, Геродот повторно поместил в § 123 запись о совершенно иной пустыне, о которой он уже писал в своем месте:

"Выше будинов, к северу от них, лежит прежде всего пустыня на протяжении 7 дней пути, а за пустыней больше в восточном направлении живут фиссагеты, народ особый и многолюдный" (§ 22).

Запись о будино-фиссагетской пустыне Геродот использовал вторично в описании похода на землю будино-гелонов:

Персы "прошли землю будинов и вступили в пустыню. В пустыне той вовсе нет населения; она расположена над страной будинов и тянется на 7 дней пути.

Над пустыней обитают фиссагеты…" (§ 123).

Не подлежит сомнению, что эта будино-фиссагетская пустыня никоим образом не может быть тождественна приазовской пустыне, около которой остановился Дарий, т. к. она лежит на север от земли будинов, а меотидское поморье было южным рубежом кочевых скифских племен.

Военные действия происходили в южной, гелонской лесостепной половине обширной Будино-Гелонии. Пустыня же, отделяющая будинов от фиссагетов, лежит на север от земли собственно будинов, земли, "покрытой густым разнородным лесом" (§§ 22, 23).

Дойти до бассейна Протвы и Москвы-реки (северный предел юхновской культуры) персы, разумеется, не могли.

* * *

Трёхнедельный рейд персидской конницы по степям Левобережья оказался решающим для всей кампании - персы потерпели стратегическое поражение, т. к. все их попытки уничтожить скифское войско были бесплодны; Дариев лагерь у Меотиды был, судя по всему, плотно блокирован скифами:

"Скифы решили не завлекать дальше персов, но нападать на них всякий раз, как только те выходили на поиски пищи…

Скифская конница постоянно обращала в бегство персидскую. Персидские всадники бежали до тех пор, пока не настигали своей пехоты, которая и подкрепляла их… Подобные нападения скифы совершали и по ночам" (§ 128).

Иногда скифы выманивали персов из лагеря, оставляя им поблизости небольшие стада (§ 130).

Персидский царь "оказался в затруднительном положении" (§ 131). Настолько, что даже скифы заметили это и послали Дарию символические "дары": птицу, мышь, лягушку и пять стрел; персидские мудрецы истолковали эти дары таким образом:

"Если вы, персы, не улетите как птицы в небеса, или подобно мышам не скроетесь в землю, или подобно лягушкам не ускачете в озера, то не вернетесь назад и падете под ударами этих стрел" (§ 132).

Пять стрел, возможно, символизировали пять компонентов скифского военного союза: царских скифов (и подчиненных им до Танаиса кочевников), савроматов, гелонов, будинов и, может быть, борисфенитов, не названных Геродотом.

Скифское войско, конное и пешее, осадило укрепленный район Дария, но генеральное сражение уже не было желательным для персидского полководца. Очевидно, далекий рейд и мелкие стычки сильно подорвали боеспособность персидского войска. Дарий задумал замаскированное отступление:

"При наступлении ночи Дарий… оставил на месте, в лагере, слабых солдат, гибель которых была для него наименее чувствительна, и велел там же привязать всех ослов. Итак, люди были покинуты по причине их слабости, а ослы привязаны для того, чтобы реветь; и Дарий… немедленно двинулся к Истру" (§ 135).

Укрепления Дария остались недостроенными (§ 124).

Скифы соединили все свои три армии, начали преследовать отступающих персов и даже заступили им дорогу к дунайскому мосту (§ 140), но греки, обманув скифов, все же помогли Дарию переправиться на южный берег Дуная.

Скифский поход персов был окончен; персы были изгнаны из Скифии и едва избегли гибели. Сохраненное агафирским преданием (§ 125) воспоминание о мести скифов тем окрестным племенам, которые отказались от участия в войне против персов, могло относиться к этому заключительному этапу кампании 512 г., когда все скифские силы были в сборе и могли по свежим следам отомстить соседям за недружественный нейтралитет.

В историко-географическом отношении описание похода 512 г. представляет значительный интерес не столько само по себе, но главным образом как метод проверки других географических сведений Геродота. Привлечение координат Клавдия Птолемея позволило определить единственную устойчивую точку всего описания похода - лагерь на реке Оар, отождествленной мною с рекой Корсак в Приазовье.

Только после этого стало возможным вести те или иные отсчеты. Поход Дария, терявший свою реальность в том случае, если за Оар принималась Волга, теперь в свете уточненной географии приобрел вполне достоверный облик: до этих мест персидское войско могло дойти примерно за три недели.

Отождествление Танаиса с Доном, традиционно принимаемое в науке, не позволило бы уложить поход Дария в указанные Геродотом сроки. Но установление иных представлений о Танаисе (Северский Донец плюс нижнее течение Дона), представлений, просуществовавших до XII в. н. э., позволило без всяких натяжек решать вопрос о достижении персидской конницей савроматских земель, "перейдя Танаис". Танаис-Донец отстоял от укреплений Дария всего на одну неделю кавалерийского марша.

Особенно важной является проверка местоположения будинов. Говоря о племенах, вошедших в скифский военный союз, Геродот упоминает и будинов, и гелонов, но когда речь идет о театре военных действий, он употребляет только название "будины", хотя совершенно ясно, что действия происходили в южной половине "Будино-Гелонии", некогда принадлежавшей будинам, но занятой впоследствии скифоидными племенами левобережных гелонов (Посулье, Северский Донец). Возможно, что здесь сказалось старое традиционное название земли, ранее занятой будинами. Геродот и говорит не о будинах, а именно о "земле будинов" (§§ 122, 123). Предостерегши читателя относительно существовавшей у греков путаницы имен гелонов и будинов (§ 109), историк сам дал пример взаимозаменимости этих названий.

Движение персидских войск в условиях далекой лесной зоны земли собственно будинов (племен юхновской культуры) было невозможно. Война велась на окраине лесостепной, бывшей будинской земли, заселенной гелонами, а эта земля находилась, по моим расчетам, всего лишь в 7–8 днях конного пути от азовского лагеря Дария. Размещение будино-гелонского комплекса, определенное выше без привлечения данных о походе 512 г., полностью подтвердилось расчетом возможностей персидского войска в условиях двухмесячного похода.

При размещении будинов и гелонов за Доном поход персов значительно удлинялся бы, и конные войска должны были бы удалиться от лагеря более чем на 600 км.

Как видим, анализ географии похода 512 г. подтвердил целый ряд положений, высказанных ранее. Кроме того, следует сказать, что этот анализ выявил и, смею думать, обосновал достоверность всех основных записей Геродота: срок похода, постройка оборонительного района, объем театра военных действий.

Выявились и некоторые редакционные недосмотры Геродота. Следуя своему принципу записывать все, что ему говорят, Геродот перегрузил описание похода несколькими вариантами рассказа об одном и том же событии. Так, о бегстве Дария из недостроенного лагеря говорится кратко в § 124 и очень подробно в §§ 135, 136.

Помимо подробных полуэпических рассказов скифского происхождения, где Дарий выглядит самонадеянным, но недалеким, а скифы обрисованы смелыми и мудрыми, Геродот включил очень искусственно агафирское, антискифское предание (§ 125). Недосмотром историка является разобранное выше двукратное включение в текст одной и той же записи о фиссагетской пустыне; повторное упоминание этой пустыни заменило собой указание на южную приазовскую пустыню. Эти мелкие недочеты могут порой дезориентировать исследователей, но они не умаляют достоинств добросовестного и точного в большинстве случаев "отца истории".

ЭТНОГЕОГРАФИЯ СКИФИИ

Численность населения у скифов я не могу определить точно, т. к. получил об этом весьма различные сведения.

Действительно, коренных скифов, собственно говоря, очень мало.

Геродот

Наложив геродотовские названия племен и народов на археологическую карту скифского времени, мы получили определенную историческую реальность.

Анализ повествования о походе Дария в 512 г. до н. э. и полученные в его результате географические ориентиры полностью подтвердили правильность такого наложения: только при обоснованном выше размещении племен маршрут персов и объем театра военных действий стали соответствовать точному определению срока похода. В результате сопоставления всех разнородных географических данных выявилась большая осведомленность и безупречная добросовестность Геродота.

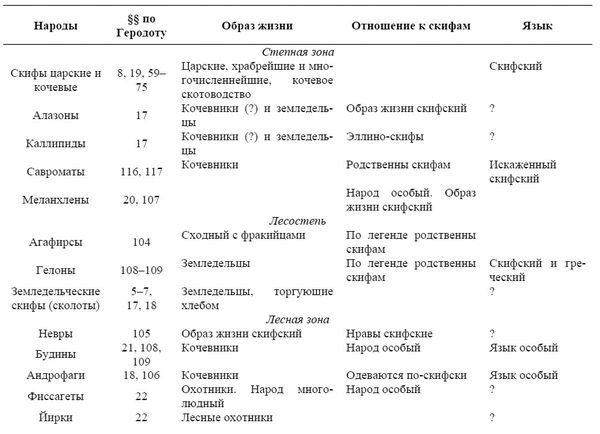

В свете этого особую ценность приобретают этнографические заметки историка о племенах Восточной Европы VI–V вв. до н. э. Отдельные записи, характеризующие хозяйство и быт различных племен, есть в географическом разделе (§§ 17–22), но, кроме того, Геродот написал два специально этнографических раздела, посвятив один полностью скифам, ведущим кочевой образ жизни (§§ 59–75), а другой, более краткий, всем остальным племенам Скифии и ее непосредственного окружения (§§ 103–109). Кроме того, Геродоту удалось собрать целый ряд легенд о происхождении народов и их передвижениях. Таковы две версии происхождения скифов, легенда о происхождении савроматов, предания о царях скифов-земледельцев, рассказы о вторжении гелонов и переселении невров, теснимых змеями.

Все народы Восточной Европы Геродот рассматривает с точки зрения их сходства или различия со скифами, не определяя, к сожалению, их отношения друг к другу.

Степная зона. Скифы. Савроматы

СТЕПНАЯ ЗОНА. СКИФЫ. САВРОМАТЫ. Широкая зона причерноморских степей сравнительно ясна по своему этническому наполнению: царские скифы, скифы-кочевники (очевидно, подвластные царским), савроматы - все это североиранские племена, достаточно изученные в настоящее время, за исключением все еще остающегося неясным вопроса о происхождении их из той или иной культуры бронзового века. Но этот неясный вопрос находится за пределами моей темы, хотя у Геродота и есть на него определенный ответ:

"Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Араке и прибыли в киммерийскую землю…" (§ 11).

Изложив это, третье по счету, сказание, Геродот добавляет: "Ему я сам больше всего доверяю" (§ 11). Что касается алазонов и каллипидов, то они упомянуты только в географическом обзоре. Когда совещались по поводу нашествия персов цари всех скифских и околоскифских племен, представителей алазонов и каллипидов там не было. Создается впечатление, что это - какие-то незначительные племена, ведущие "одинаковый образ жизни с остальными скифами" и, очевидно, подвластные соседним с ними царским скифам. Б. Н. Граков переводит имя каллипидов как "потомки прекрасноконных отцов". Возможно, что алазоны и каллипиды - остатки более древнего, доскифского населения степей, оттесненного более могущественными пришельцами. Именно в этих местах, близ Днестра, произошла, по Геродоту, междоусобная битва киммерийцев, после которой остатки киммерийцев откочевали куда-то в сторону и "скифы завладели безлюдной пустыней" (§ 11). Курганы киммерийских царей видел Геродот у Тиры. Мало вероятно, чтобы киммерийцы исчезли бесследно. Остатками старых доскифских племен киммерийского времени могут быть археологически неясные для нас полукочевники-полуземледельцы каллипиды и еще более загадочные алазоны.

На восточном краю около скифского степного пространства за савроматами, за Доном находились меланхлены. П. Д. Либеров убедительно показал наличие финно-угорских черт в гидронимике левобережья Среднего Дона. Территория меланхленов была, по всей вероятности, зоной контакта финно-угорских (эрзянских?) племен с иранскими. На всем обширном степном пространстве вплоть до наших дней сохранилась иранская гидронимика - Дон, Днепр (Дън пръ), Днестр (Дън стръ), Дунай, свидетельствующая о давнем обитании ираноязычных племен.

На крайнем востоке обширной и широкой лесостепной полосы, в соседстве с меланхленами, на воронежском участке бассейна Дона жили "другие скифы, прибывшие в эту местность по освобождении от царских скифов" (§ 22). Геродот очень точно определил порубежное в географическом отношении положение воронежских скифов, описывая земли на запад и восток от них: на запад шли плодородные черноземные почвы, а на восток - "каменистая и неровная земля" (§ 23). Дон действительно делит Восточную Европу на две различные по своей почве половины. "После долгого перехода по этой каменистой области" путешественник достигает "подножья высоких гор". Туда ездят скифы, пользующиеся во время этих путешествий "семью переводчиками и семью языками". Речь идет, очевидно, о поездках за Дон и Волгу по полупустынным степям Иловли, Еруслана, Урала до южных отрогов Уральского хребта.

Сведения об этих отдаленных землях и народах (исседонах, аримаспах, аргиппеях) Геродот почерпнул у Аристея Проконесского (§ 13), своих сведений добавить не мог, и только фразой о семи переводчиках дал образное представление об отдаленности племен, описанных Аристеем. К анализу геродотовских сведений о Скифии и окружающих ее народах эти полусказочные рассказы отношения не имеют.

Лесная зона

ЛЕСНАЯ ЗОНА. От южной степной зоны с ее преобладающим иранским населением я хочу перейти к северным окраинам геродотовского круга земель с тем, чтобы для нас четче обозначились и южные и северные соседи наиболее интересной лесостепной зоны.

Андрофаги и будины находятся в зоне балтской гидронимики. У верхнеднепровских андрофагов балтский элемент в гидронимике сохранился в большей степени. Геродотом относительно обоих народов сказано, что язык у них особый. По всей вероятности, это были диалекты каких-то балтских языков.

Антропологический облик светловолосых и голубоглазых будинов не противоречит признанию их прабалтами, но следует сказать, что наибольшая густота балтских гидронимов начинается лишь у северной окраины земли будинов-юхновцев, севернее Брянска, а на большей части юхновской территории она оттеснена славянской. Это могло случиться во время интенсивной колонизации Подесенья праславянами, например, в эпоху зарубинецкой праславянской культуры.

Об андрофагах можно определенно говорить как о прабалтах, а относительно будинов - предположительно.