Сравнительный анализ динамики и факторов развития помогает лучше понять специфику нашей собственной страны, которой традиционно приписывают промежуточное положение между Востоком и Западом. На самом деле в конце XVII в. Россия в целом была более отсталой, чем крупные страны Запада и Востока. Уровень урожайности зерновых был у нас примерно вдвое меньше, чем в Западной Европе, и в четыре раза меньше, чем в Китае, Индии, Египте. Уровень урбанизации не превышал 5 %, в то время как в крупных странах Востока и Запада он достигал 10–15 %. В России грамотность взрослого населения не превышала 2–5 %, т. е. была вдвое-втрое меньше, чем в Китае, и в 4–5 раз меньше, чем в странах Западной Европы. Подушевой ВВП в России был в 1,5–2,0 раза ниже, чем в странах Запада, и в 1,5 раза меньше, чем в Китае и Индии. Как известно, Петровские реформы, и последовавшие за ними преобразования были чрезвычайно противоречивы. В стране нарастал культурный раскол, происходило увеличение несвободы и удельного веса принудительного труда. При этом, вопреки бытующим представлениям, действительные темпы экономического развития оставались в России XVIII в. крайне низкими. Миф об их резком ускорении имеет не только идеологические корни. Этот миф возник еще и потому, что в фокусе внимания исследователей все время оставался мануфактурный ("современный") сектор - он рос в среднем на 3–4 % в год. Однако даже к концу XVIII в. он не превышал 3–5 % ВВП, в то время как остальная часть экономики (традиционный сектор) росла примерно теми же темпами, что и численность российского населения. В России ВВП в расчете на душу населения увеличивался в XVIII в. в лучшем случае на 0,1 % в год. Для стран Западной Европы этот показатель был в 2–3 раза выше. Отставание России от стран Запада на протяжении XVIII столетия продолжало нарастать, при этом она продолжала отставать и от Китая, в том числе и по уровню урбанизации. В начале XIX в. этот показатель не превышал 5–7 %, в то время как в среднем по Западной Европе он составлял 11–13 %, в Китае - 7–8 %, в Индии - 9-13 %, на Ближнем Востоке - 14–16 %. Несмотря на создание Академии наук, университета и ряда других учебных заведений, средний уровень грамотности населения на рубеже XVIII–XIX вв. оставался сравнительно низким: 2–6 % среди женщин и 4–8 % среди взрослого мужского населения. Он в 8-10 раз уступал показателям по западноевропейским государствам и в 3–5 раз - по Японии и Китаю. Сказывались слабая "буржуазность" городов, засилье крепостных порядков, несамостоятельность церкви.

Все это никак не отменяет того факта, что XVIII в. ускорил включение России в общеевропейские и общемировые процессы: начавшись с бурных Петровских реформ и создания Российской империи, раскинувшейся от Балтийского моря до Тихого океана, он завершился для нее, как и для всей Европы, Французской революцией.

Европа в целом привычно воспринимает XVIII столетие как век фундаментального разрыва с прошлым, век провозглашения новых политических принципов, на которые она ориентируется до сих пор. Одним из ключевых элементов новой политической философии и культуры стало представление о существовании общих закономерностей развития всех народов, обязательных этапов сложного процесса эволюции человеческого общества. Идея прогресса захватила умы, адаптировалась к локальным контекстам и в конце концов стала знаменем целой эпохи, систематически противопоставлявшей настоящее прошлому, апеллировавшей к будущему и испытывавшей острый интерес к неизведанным мирам. Между тем традиционное представление о Просвещении как о культурном феномене, действие которого ограничивалось европейскими странами и сферой их влияния, за последнее время обогатилось представлением об этой эпохе как о качественно новой стадии глобального взаимодействия культур. Материальной основой этого нового качества послужил целый ряд факторов: переселение больших масс людей, вызванное широкомасштабной колонизацией и работорговлей; усиление взаимозависимости различных региональных рынков (товаров, труда и капитала); формирование мирового рынка отдельных товаров (чая, пушнины, хлопка, ворвани, золота…); создание огромного торгового флота, необходимого для их транспортировки; щедрое государственное финансирование морских экспедиций, проложивших навигационные маршруты между океанами; становление трансконтинентальных империй и соответствующих им бюрократических моделей; бурный рост транснациональных торговых корпораций, таких, например, как британская и голландская Ост-Индские компании. Стремительное развитие контактов с Европой привело к глубоким социально-экономическим, политическим и интеллектуальным сдвигам (часто драматическим) в жизни многих неевропейских обществ. Что же касается самих европейцев, то участившиеся встречи и столкновения с другими цивилизациями не только укрепили их в мысли о собственном превосходстве, но и позволили отнестись к этой мысли критически, взглянуть на себя со стороны. В то же время эти контакты дали богатую пищу для размышлений о единстве и разнообразии судеб различных народов. Имеют ли ценности, тесно связанные с наследием европейского XVIII в., - практика свободы, права человека, вера в прогресс - абсолютный и универсальный характер? Стоит ли бороться за их распространение? Или следует признать неизбежность сосуществования различных систем ценностей, причем не только в мире, но и в рамках отдельных стран? Как в этом случае они будут интегрироваться в процессе глобализации? Какую роль в нем будет играть динамика дальнейшего развития Запада и Востока? Каковы перспективы их дальнейшего взаимопроникновения? Эти вопросы, уходящие корнями в эпоху Просвещения, волнуют людей и сегодня и во многом объясняют их особый интерес к XVIII столетию.

* * *

Редколлегия и авторы тома не ставили своей целью подготовить учебное или справочное пособие. И хотя читатель найдет в нем богатый фактический материал, посвященный судьбам отдельных стран и регионов в XVIII в., наша общая задача была все же несколько иной. Мы попытались создать панораму современных подходов к изучению этого столетия, по-новому взглянуть на протекавшие в нем процессы, на его место в истории.

Мы пользуемся случаем, чтобы выразить благодарность всем коллегам, принявшим участие в обсуждении тома, а также редакторам издательства "Наука" - В.Н. Токмакову и Г.В. Шевцовой, приложившим руку к его совершенствованию.

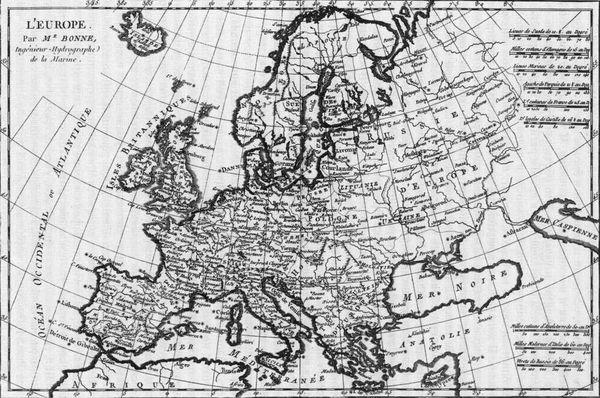

Мы также благодарны Международному центру по изучению XVIII века (Ферней-Вольтер, Франция), безвозмездно предоставившему в наше распоряжение факсимильные репродукции карт из "Атласа всех известных частей земного шара" Ригобера Бонна, опубликованного в качестве приложения к третьему изданию "Истории обеих Индий" аббата Рейналя (1780).

Европа: пространство, люди, социум

Образ Европы. География, климат

В своей замечательной книге "Материальная цивилизация, экономика и капитализм" Ф. Бродель представил Европу одним из густонаселенных пространственных "полюсов" нашей планеты. В процессе изучения этого "полюса" накопилось множество интеллектуальных традиций, содержащих исторические мифы и интерпретации, не вполне согласующиеся между собой. Поэтому сегодня история Европы невозможна без осмысления репрезентаций. Понятие "репрезентация", активно вошедшее в гуманитарное знание на рубеже 1980-1990-х годов, помогает историкам исследовать в тесном переплетении идеи, представления и практики, выявляя способы думать, действовать, чувствовать, свойственные европейцам. Европа представляет собой не только западную часть материка Евразия, но и определенную культурную общность, которая не ограничивается пространством от Атлантики до Урала, но присутствует также в Америке, Австралии и других частях мира. Однако в данной главе, рамки которой заданы структурой настоящего тома, мы будем говорить о Европе в ее традиционных границах. В любом случае перед нами не одна культура, но множество культурных миров, которые пересекаются, взаимодействуют и перемешиваются. Культурная составляющая европейской идентичности в полной мере была осознана именно в XVIII столетии. До этого Европа ассоциировалось не с европейской цивилизацией или культурой, а с понятием "христианский мир".

Современный французский философ Ж.Ж. Вюнанбурже отметил, что в геополитических представлениях о "горизонтальных границах" Европы отсутствуют пределы, способные точно зафиксировать ее местоположение. Атлантика представляет собой одновременно предел и начало (транс-Атлантика), а Урал служит как препятствием, так и мостом в "Азию". Такая особенность географического положения многое проясняет в образе самой Европы. Не случайно мифический мотив "похищения" пронизывает европейскую культуру, начиная с Античности. Легенда о том, как глава олимпийской семьи богов Зевс в облике белоснежного быка похитил финикийскую принцессу по имени Европа и увез ее на остров Крит - неисчерпаемый источник вдохновения для поэтов и художников. Этот сюжет присутствует на греческих вазах и античных фресках, на полотнах знаменитых живописцев - Тициана и Рубенса, Рембрандта и Веронезе, Тьеполо и Буше, Клода Лоррена и Валентина Серова. Сцена похищения Европы, взятая с мозаики из Спарты III в. до н. э., изображена и на монете достоинством в 2 евро.

В истории Европы значительное место занимают завоевания, конфликты и миграции больших масс населения. При этом любопытство и мобильность - непременные составляющие европейской идентичности. В XVIII в. этот "пионерский" дух проявился в стремлении к путешествиям и приключениям, в активном поиске новых объектов для приложения энергии и сил. Такими объектами для европейцев стали новые земли во всех странах света. Открытие, изучение, освоение этих земель и борьба за них - важная страница европейской науки и колониальной экспансии. И то и другое приобрело в XVIII в. новый масштаб и качество. Это обстоятельство повлияло на самоопределение Европы по отношению к другим регионам мира. Европейцы уверовали в собственную исключительность и долго упивались ею, создав целые библиотеки книг, в которых континент представлен центром мировой цивилизации. И хотя попытки преодоления подобной установки предпринимались еще просветителями, она продолжала доминировать вплоть до конца XX в. Новое время, как известно, стало эпохой широкой экспансии европейских ценностей, знаний и технологий по всему миру, связанной во многом со становлением индустриального общества, которое зародилось в этой части света. Однако превосходство Европы, даже если оно действительно имело место, было порождено совокупностью географических и исторических обстоятельств, в которой немалую роль играли случай и насилие.

Европу XVIII в. европейцы века Просвещения, как и современные историки, представляют единой и одновременно разделенной. В "Размышлениях об универсальной монархии" Ш.Л. Монтескье писал: "Отныне Европа - единая нация, состоящая из множества наций, и Франция с Англией нуждаются в процветании Польши или Московии так же, как каждая их провинция нуждается в остальных". Единой эта часть света обычно выступала по отношению к остальному миру, который стремилась изучить, подчинить и "цивилизовать". В своем же собственном доме Европа всегда была многоцветной "мозаикой", сложенной из различных стран, народов и культур.

На первый взгляд, определение границ Европы в историческом исследовании не имеет принципиального значения. Любая пространственная целостность - часть света, регион, страна - представляет собой лишь один из инструментов, необходимых для решения конкретных исследовательских задач. Однако относительно недавно стало ясно, что проблема границ и выбора историком масштаба исследования не так проста. Долгое время, размышляя о нациях, государствах или географических регионах, таких как Западная, Восточная, Северная, Юго-Западная или Центральная Европа, ученые просто "опрокидывали" в прошлое современное представление о географическом пространстве. Но по мере развития социальных и гуманитарных наук неудовлетворенность традиционной национальной или региональной "оптикой" нарастала. В конце XX в. внимание историков привлекла междисциплинарная проблематика "воображаемой географии" и "ментальной картографии".

Давно было замечено, что в западноевропейском интеллектуальном дискурсе XVIII в. (в размышлениях философов, ученых трактатах, записках путешественников, частной переписке) преобладало дихотомическое деление Европы на Запад и Восток, на цивилизованную и полуцивилизованную части, куда вместе с Россией были включены Польша, Чехия и Венгрия. Американский историк Л. Вульф в книге "Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения" (1994) проанализировал интеллектуальные практики XVIII в. и показал, что Восточная Европа во многом была плодом философского и географического синтеза. Ее "изобрели" люди эпохи Просвещения. Разумеется, восточноевропейские земли и их население существовали (в целом к востоку от территорий, которые присвоили себе статус центра мира). Оставленные авторами эпохи Просвещения описания не были выдумками. Изобретение же состояло в том, что между этими землями устанавливалась связь, основой которой являлись наблюдения, вобравшие в себя и факты, и вымыслы. Аналитическая категория "Восточная Европа" возникла благодаря осознанию такой связи.

"Европа". Карта Р. Бонна. 1780 г.

Относительная близость Восточной Европы делала ее удобной для культурного конструирования: в нее въезжали, к ней обращались, ее населяли, наносили на карту. Однако "изобретение" Восточной Европы одновременно было и конституированием Европы Западной, которая осознавала свою собственную идентичность и аргументировала свое превосходство. Переписка западных философов с русской императрицей, проекты физиократов и другие тексты того времени показывают, что Восточная Европа создавалась как "опытное поле", на котором Просвещение пыталось найти применение некоторым своим социальным теориям и политическим мечтаниям. "Просвещение выстроило в одну линию, разделившую континент на две части, все свои самые важные вопросы - о природе человека, об отношении нравов и цивилизации, о претензиях исследовать их", - пишет Вульф.

К концу века была создана карта Европы, на которой географические данные располагались в соответствии с философскими приоритетами, а философские вопросы задавались в рамках географических изысканий. Стрелки компаса, обозначая парные направления - Север-Юг, Запад-Восток, - позволяют составить на основе такой карты ограниченное число комбинаций. Если до XVII в. в воображаемом разделении Европы основополагающей считалась дихотомия Север-Юг, то Просвещение сочло важным разделить континент на Запад и Восток (хотя деление на Север и Юг также сохранялось). Этим бинарным оппозициям были приписаны культурные значения: просветители размышляли о Восточной Европе в таких терминах, как варварство, цивилизация, дикость, граница, живописность, поучительность. "Можно описать изобретение Восточной Европы как интеллектуальный проект полу-ориентализации", - замечает Вульф, демонстрируя тем самым генетическое сходство исследуемых им интеллектуальных практик с изученным американским ученым Э. Саидом феноменом ориентализма.

Норвежский политолог А. Нойман убедительно показал, что механизм конструирования регионов аналогичен механизму формирования образа нации в коллективном сознании, описанному его американским коллегой Б. Андерсоном. "Ментальные карты", являясь воплощением различных принципов организации географического, политического и цивилизационного пространств, всегда субъективны. Например, в годы распада "советского блока" многие "центральноевропейские" интеллектуалы, пытаясь определить новое географическое положение своих государств, использовали Россию так же, как французские деятели эпохи Просвещения Восточную Европу, - в качестве "конституирующего иного" для создания "своей Европы". Это означает, что интеллектуальная история двух последних столетий все еще воздействует на наше восприятие сходств и различий на европейском пространстве. Более того, границы регионов Европы, как свидетельствует обширная литература, посвященная исследованию ментальных карт, меняются в зависимости от географического положения того, кто о них размышляет. Иными словами, современные исторические и геополитические образы, опирающиеся на авторитет науки нашего времени, так же как ментальные карты, созданные в эпоху Просвещения, неизбежно субъективны и требуют к себе критического отношения.

Рельеф, климат, геология, животный и растительный мир Европы в целом образуют весьма благоприятную среду для человеческой жизни и деятельности. В трудах историков долго доминировало мнение, что среда обитания людей в этой части света в Новое и Новейшее время отличалась стабильностью. Лишь недавно ученые выяснили, что на самом деле все Северное полушарие примерно с 1550 до 1850 г. переживало так называемый "малый ледниковый период", в течение которого глобальная температура на планете понизилась на 1–2 °C. Именно тогда береговая полоса Гренландии, которая некогда позволила Эрику Рыжему назвать этот остров "зеленой страной" (дат. Gronland), начала сужаться под натиском ледников. Похолодание ощущалось и в Европе. Зимой замерзали каналы Голландии и Венеции. Покрывались льдом прибрежные воды Адриатического и Черного морей. Люди без опаски катались на санках по Темзе и Дунаю, а ледяное поле Москвы-реки служило местом регулярного проведения зимних ярмарок и народных гуляний. Климатический минимум в Европе пришелся на 1645–1710 гг., однако на протяжении всего XVIII столетия в разных ее регионах отмечались необычно низкие температуры (благодаря изобретению термометра для XVIII в. сохранились достаточно точные сведения о температурном режиме), а также другие аномальные метеорологические явления. В 1710–1730 гг. произошло кратковременное потепление, но уже в середине 30-х годов холод вновь стал наступать. В 40-е годы в зимние месяцы метели нередко бушевали в Париже и Лондоне, Вене и Берлине. Из-за обильных снегопадов замирала жизнь в городах Швеции и Германии. Чрезвычайно холодные зимы регулярно отмечались в разных районах Франции. В частности, в Париже температура опускалась очень низко (до -24 °C) в 1709, 1740, 1784, 1788, 1789, 1795 гг. В такие зимы Сена покрывалась толстой коркой льда (что парализовало доставку в город продовольствия и топлива), замерзало вино в погребах, трескались колокола во время звона, люди гибли от холода.