Но из тех же писем выясняется, что и сам философ не вполне был свободен от боязни общественного мнения и ему трудно было преодолеть в себе тягу к удобствам и даже к роскоши. Езда на простой, случайной подводе вызывает у него не только стоические восторги, но и невольный стыд перед окружающими. "В сопровождении немногих рабов, умещающихся в одной повозке, без всяких вещей, кроме тех, что на нас, мы с Максимом (Цезенний Максим, близкий друг Сенеки, сопровождавший его в ссылку на Корсику. - Прим. пер. ) уже два дня живем блаженнейшей жизнью. Тюфяк лежит на земле, я - на тюфяке. Один дорожный плащ заменяет простыню, другой - одеяло. Завтрак наш таков, что от него нечего убавить, он готовится за пять минут и не обходится без сухих смокв… Повозка, в которой я еду, самая грубая. Мулы бредут и только тем и доказывают, что они живы; погонщик бос, и не из-за жары. С трудом заставляю себя согласиться, чтобы люди считали эту повозку моей: еще упорна во мне извращенная привычка стыдиться того, что правильно. Стоит нам встретить путешественника с сопровождением, я невольно краснею, если оно выглядит почище. Вот и доказательство тому, что одобряемое и восхваляемое мною еще не укрепилось во мне непоколебимо. Кто стыдится убогой повозки, тот будет кичиться роскошью. Покамест успехи мои невелики: я не осмеливаюсь на глазах у всех довольствоваться малым, и до сих пор меня заботит мнение проезжих".

Мучительно изживая в себе эту нравственную раздвоенность, Сенека далее клеймит всех, кто "восхищается лишним", цитируя при этом Вергилия:

"Важно ли, что мулы у него откормлены и все одной масти?

Что повозка вся в резьбе? Что крылоногие скакуны

В пестрых все чепраках и в пурпурных попонах узорных;

Звонко бренчат у коней золотые подвески под грудью,

В золоте сбруя у всех и в зубах удила золотые?"

"От этого не станет лучше ни хозяин, ни мул. Марк Катон, цензор… ездил на мерине, да еще вьючил его мешками вперемет, чтобы возить с собой пожитки. Как бы я хотел, чтобы он повстречал по дороге кого-нибудь из наших щеголей, что гонят перед собой скороходов, нумидийцев и столб пыли! …До чего славный был век, когда справивший триумф полководец, бывший цензор, более того - Катон довольствовался одной лошаденкой, да и ту делил с вьюками, свисавшими по обе стороны. И разве ты не предпочел бы всем раскормленным иноходцам, всем рысакам и скакунам одну эту лошадь, которой стер спину сам Катон?" (Там же, LXXVII, 2-10).

Письма Сенеки позволяют не только представить себе нравы современного ему общества, но до некоторой степени и характер самого автора. Ту же двойственность, известную непоследовательность, несовпадение во многом принципов и жизненной практики можно найти у него и тогда, когда мы встречаем его путешествующим не в простой повозке, а в роскошных носилках.

Носилки, паланкины, которыми в Греции вплоть до эпохи эллинизма пользовались мало, получили в Риме самое широкое распространение, особенно при империи. В них передвигались и в городе, и за его пределами, как мужчины, так и женщины. Носилки были двух видов. Один из них - лектика, носилки в форме ложа на четырех низких ножках, позволявшие путешествовать лежа. Другой вид - "селла гестаториа", своего рода переносное кресло. Носилки, изготовленные из дерева и плетеных ивовых прутьев, были сверху покрыты балдахином, изнутри устланы подушками, по бокам огорожены занавесками, заслонявшими сидевшего в паланкине от взоров зевак. Со временем появились слюдяные окошечки, через которые можно было смотреть по сторонам. Наряду со скромными, ничем не украшенными носилками на городских улицах все чаще встречались богатые, искусно сделанные паланкины, инкрустированные бронзой или серебром.

Несли эти паланкины семь или восемь человек (отсюда названия: "гектафорон" или "октофорон"). Функцию эту исполняли рабы - лектикарии, выделявшиеся особой одеждой, указывавшей на их занятие: нечто вроде позднейшей ливреи (короткий, но теплый дорожный плащ - пенула).

Пользоваться носилками имели право не все, и привилегия эта то охватывала лишь узкий круг высокопоставленных лиц, то вновь становилась достоянием многих. До эпохи правления Цезаря они были средством передвижения исключительно для жен сенаторов или вообще пожилых женщин. Цезарь распространил привилегию на всех замужних римлянок старше сорока лет. В дальнейшем пользование паланкинами превратилось не только в предмет моды и людского тщеславия, но и в серьезную проблему для густонаселенных городов: чтобы как-то упорядочить уличное движение, императоры вынуждены были запрещать в определенные часы пользоваться теми или иными средствами передвижения. Так, уже Цезарь должен был установить новый муниципальный закон, согласно которому любой колесный транспорт мог появляться на улицах города лишь по прошествии десяти часов от восхода солнца. Запрет не распространялся только на те повозки, на которых либо доставляли строительные материалы для общественных работ, либо вывозили мусор с мест, где сносили старые дома. Подводы, прибывшие в город до восхода солнца, должны были после разгрузки отправляться назад.

Заботясь о поддержании порядка на городских улицах, а также о сохранении в хорошем состоянии мостовых и о том, чтобы предотвратить падение неустойчивых, плохо построенных доходных домов, императоры вводили все новые ограничения для движения колесного транспорта. Адриан издал эдикт, запрещавший сильно перегруженным повозкам въезжать в города. Однако жизнь заставила его отступить от этого строгого предписания, ибо бурный рост монументального строительства в столице империи требовал ввоза в Рим именно "тяжелых" строительных материалов, в том числе каменных блоков огромного веса.

Без каких-либо ограничений могли пользоваться паланкинами весталки и жрецы, отправлявшиеся на поклонение святыням и вообще в поездки с религиозными целями. В эпоху империи право путешествовать со всеми удобствами, в носилках было даровано также женщинам, принадлежавшим к императорской семье.

Спешащих, измученных уличным шумом и многолюдьем, усталых пешеходов, расталкиваемых к тому же носильщиками паланкинов, эти привилегированные особы, удобно устроившиеся на носилках, нередко просто раздражали:

Если богач спешит по делам - над толпы головами,

Всех раздвинув, его понесут на просторной либурне;

Там ему можно читать, писать или спать по дороге, -

Ежели окна закрыть, то лектика и дрему наводит;

Все же поспеет он в срок; а нам, спешащим, мешает

Люд впереди, и мнет нам бока огромной толпою

Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот палкой

Крепкой, иной по башке тебе даст бревном или бочонком;

Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы

С разных сторон…

Ювенал. Сатиры, III, 239–248

Не удивительно, что Сенека, призывающий Луцилия стоически относиться к жизни и ее тяготам, вынужден оправдываться перед ним из-за своего пристрастия к носилкам: "Я как раз вернулся с прогулки в носилках; впрочем, если бы я столько же прошел пешком, усталость была бы не большей. Когда тебя подолгу носят, это тоже труд и, видно, еще более тяжелый из-за своей противоестественности. Природа дала нам ноги, чтобы мы сами ходили… Изнеженность обрекла нас на бессилие, мы не можем делать то, чего долго не хотели делать. Однако мне необходимо было встряхнуться, для того ли, чтобы растрясти застоявшуюся в горле желчь, или для того, чтобы по какой-то причине стеснившийся в груди воздух разредился от качания носилок. И я чувствовал, что оно мне помогает, и поэтому долго и упорно двигался туда, куда манила меня излучина берега…" ( Сенека. Нравственные письма к Луцилию, IV, 1–2). Путешествие на носилках оказывалось, таким образом, иногда тягостным для человека, сидевшего наверху, - о рабах, несших его паланкин, философ здесь и не вспоминает, хотя именно он в другом своем письме призывал уважать человеческое достоинство раба.

Как осуществлялся контроль за пользованием носилками и действительно ли применяли жесткие санкции к нарушителям привилегии, мы не знаем. Но если подобный контроль и существовал, то всегда находились ловкие пройдохи, способные безнаказанно разъезжать на носилках, не имея на то никакого права. Одну из таких ситуаций описывает Ювенал. Упомянутый сатириком горожанин без труда прокладывал себе дорогу в уличной толпе, указывая всем на паланкин, который несли за ним, задернув занавески, и в котором якобы сидела больная или беременная женщина:

…Так и теснятся носилки, и жены идут за мужьями -

Хворая эта, беременна та - всюду тянутся жены.

Муж, наторевший в привычном искусстве, для той, кого нету,

Просит, а вместо жены - пустое закрытое кресло:

"Галла моя, - говорит. - Поскорей пропусти, что ты медлишь?"

- "Галла, лицо покажи" - "Не тревожьте ее: отдыхает"

Ювенал. Сатиры, I, 121–126

Житель полуострова, почти со всех сторон окруженного морями, римлянин, однако, долгое время словно не замечал ни красот Нептунового царства, ни пользы, которую оно несло людям, ни угрозы со стороны заморского неприятеля. Он видел в море только грозную стихию, и жить рядом с ней казалось римлянам неудобным и опасным.

Правда, Флавий Вегеций Ренат, автор трактата "О военном деле", писал в IV в. н. э., что "римляне всегда располагали большим флотом и в любой момент могли привести его в состояние боевой готовности - не потому, что их принуждала к тому необходимость - ибо кого им было бояться! - но затем, чтобы показать мощь и славу своего имени". Вместе с тем слово "всегда" мало о чем говорит, ведь нам не известно, к какому периоду относит Вегеций возникновение римского флота. "Кого им было бояться?" На этот вопрос мы может ответить: прежде всего Карфагена. И как раз стратегическая необходимость заставила римлян строить корабли. До появления военной угрозы из-за моря жители Италии не думали об организации обороны на побережье и отнюдь не готовились к битвам на море. Они были всеми нитями привязаны к земле, к пашне, и, как отмечает Катон Старший в начале своей книги "О сельском хозяйстве", самой большой похвалой для римлянина былых времен были слова: "хороший земледелец", "хороший сельский хозяин". Много должно было смениться поколений, прежде чем стало возможным сказать о римлянине: "хороший моряк".

Несомненно, какое-то представление о морских коммуникациях римляне имели и прежде, ведь еще их предки - латиняне соприкоснулись некогда с троянским флотом Энея. Однако мы не знаем даже, каким путем и при помощи каких плавучих средств добрались в конце VI в. до н. э. до Дельф сыновья Тарквиния Гордого. Зато известно, что, когда в III в. до н. э. опаснейшим противником римлян стал Карфаген, они поначалу выступили против опытных карфагенских мореходов на примитивных, лишенных маневренности судах с командой, составленной из недавних земледельцев. Рим долго избегал войн на море, обеспечивая себе мир договорами с Карфагеном. В то время как власть Рима распространялась на суше на все новые и новые области Италии, побережье охраняли от морских разбойников этруски на севере и греки на юге. Далеко не сразу втянулись римляне и в заморскую торговлю, предоставляя греческим городам на юге Италии самим заботиться о своих торговых интересах. Наконец, когда римляне сами начали бороться с пиратством и охранять берега своего полуострова, они не строили собственных кораблей, а захватывали греческие.

Лишь угроза со стороны Карфагена, исходившая для Рима сначала с острова Сицилия, а затем непосредственно из Испании и Африки, вынудила римлян осознать, как важно было господство на море для военного и политического преобладания среди народов античного мира. Они осознали и то, какое значение имели хорошо оснащенные и защищенные морские порты - такие, например, какими обладала Сицилия. Годом рождения римского флота стал 260 год до н. э., когда сенат принял решение построить военные корабли для борьбы с Карфагеном. Таким образом, римские суда не прошли долгого пути эволюции от плотов и простейших лодок до все более совершенных форм, а возникли на основе уже имевшихся готовых образцов.

Первые римские корабли были предназначены для войны, но они же явились прообразом и тех судов, которые использовались для целей торговых и туристических. На принятие сенатом решения о постройке флота повлияло и развитие политических отношений с другими италийскими городами, как об этом рассказывает Полибий. Города, боявшиеся сухопутных сил Рима, перешли на его сторону, но еще больше приморских городов отпали от римлян, опасаясь карфагенского флота. Теперь, чтобы сохранить контроль над всей Италией, римляне должны были бросить вызов Карфагену и на море. "Они видели, что война затягивается и истощает их, а потому в первый раз тогда принялись за сооружение судов в числе ста пятипалубных и двадцати трехпалубных.

Но так как для строительства пятипалубных судов не было опытных мастеров, ибо в то время никто в Италии таких судов не использовал, то предприятие это привело римлян в большое затруднение. И вот здесь-то и можно видеть со всей ясностью величие духа римлян и их отвагу в начинаниях. Действительно, не имея средств к войне на море не то что значительных, но вообще каких бы то ни было, никогда ранее не помышляя о морских завоеваниях и впервые задумавши это теперь, они принялись за дело с такой уверенностью, что решили тотчас, еще до испытания себя, померяться в морской битве с теми самыми карфагенянами, которые со времен их предков неоспоримо владычествовали на море…Когда римляне впервые задумали переправить свои войска в Мессану (ныне Мессина в Сицилии. - Прим. пер. ), у них не было не только парусных кораблей, но и длинных судов вообще и даже ни одной лодки. Пятидесятивесельные корабли и трехпалубные они взяли у тарентинцев и локрян, а также у элеатов и неаполитанцев и на этих судах смело переправляли войска. В это время в проливе на римлян напали карфагеняне; один неприятельский палубный корабль в порыве усердия бросился вперед, очутился на берегу и попал в руки римлян". Не скрывая своего восхищения энергией и находчивостью граждан Вечного города, Полибий подчеркивает и то, как помог им этот нечаянный успех: по образцу трофейного корабля римляне и построили весь свой флот, "так что очевидно - не будь такого случая, они при своей неопытности не могли бы выполнить задуманное" ( Полибий. Всеобщая история, I, 20, 7, 9-16).

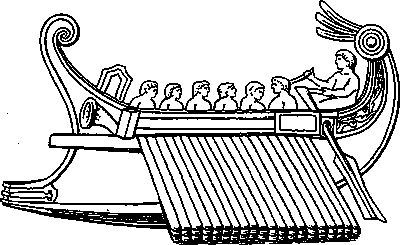

Трирема (фрагмент рельефа)

Немалые трудности были у римлян и с обучением будущих моряков. Готовили и тренировали их на суше: сидя на скамьях, установленных в ряд, наподобие скамеек для гребцов, они учились обращаться с веслами, привыкали к выполнению ритмичных движений под аккомпанемент флейты. И все же когда семнадцать новых кораблей вышли в море, держа курс на Сицилию, и на первой же стоянке, еще в порту, были окружены карфагенским флотом, команда сбежала на берег, а командир "эскадры" и все корабли оказались в руках неприятеля. Натренированные и обученные на суше римские моряки не могли показать свое искусство в открытом море и завязать сражение. И тогда кто-то, как пишет Полибий, или, как полагают некоторые, не кто иной, как Архимед посоветовал им сооружать на кораблях деревянные настилы, снабженные мощными крюками; при помощи тросов и лебедок настилы опускались на палубы вражеских судов, цепляясь крюками за их обшивку; вооруженные моряки вступали в бой с противником, не ожидавшим такого нападения, и здесь, на вражеских кораблях, могли сражаться, как в открытом поле. Так впервые в истории войн был применен абордаж. Этот метод принес римлянам тем большую пользу, что при победе им доставалось судно противника и флот их тем самым увеличивался.

Терминология древнеримских кораблей богата и разнообразна. Многочисленные названия судов указывали и на тип корабля, и на его функции - военные или торговые. Среди боевых судов различали:

1) "навис лонга" - корабль, построенный по образцу греческих военных судов;

2) "навис преториа" - флагманское судно, на котором находился предводитель флота и развевался флаг;

3) "навис актуарна" - легкое разведывательное судно, служившее также для транспортировки пеших воинов и конницы;

4) "целокс" - легкое, быстроходное, маневренное судно, также предназначавшееся для разведки;

5) "лемб" - столь же легкое и быстрое небольшое судно, использовавшееся и для разведки, и для связи между кораблями или между всей флотилией и береговыми службами.

Торговые суда, в свою очередь, подразделялись на ряд категорий - в зависимости от размеров и тоннажа, от формы и функций (например, "навис фрументариа" - корабль для перевозки зерна). По сравнению с боевыми судами торговые корабли имели более широкую палубу, были более вместительны и грузоподъемны. Тоннаж их непрерывно увеличивался: от нескольких тонн до нескольких сотен тонн.

Но как бы ни совершенствовали римляне свой флот, как бы хорошо и надежно ни оснащали они корабли, как бы ни обучали и тренировали моряков, морская стихия упорно не покорялась человеку: громадные волны и бушующие ветры грозили потопить и часто топили древние суда. Счастлив бывал тот человек, кого буря застигла неподалеку от берега и он имел надежду спастись сам или даже спасти свое имущество.

В века более поздние было введено так называемое береговое право, позволяющее правителю или владельцу земли, на которую волны выбросили то, что осталось от затонувшего корабля, присваивать себе эти чудом сохранившиеся материальные ценности. В древности же тех, кто, пользуясь смятением и паникой во время кораблекрушения, пытался воспользоваться чужим добром, захватить имущество потерпевших, решительно осуждали. Было даже предусмотрено, что, "если в минуту опасности человек бросает свое добро в море, то не для того, чтобы избавиться от него, а для того, чтобы избавиться от опасности" (Дигесты, 47, 9, 1, 4).

Во II в. н. э. император Антонин сурово наказывал за присвоение имущества лиц, пострадавших от кораблекрушения. Если что-либо было отнято у них силой, то виновного в этом римского гражданина надлежало высечь розгами и отправить на три года в ссылку, а в особых случаях - даже на принудительные работы. Порка до известной степени приравнивала свободного гражданина к рабу: рабов за такое же преступление также ждали розги и работа в каменоломнях и на рудниках. В дальнейших установлениях Антонина речь шла еще и о конфискации одной трети имущества осужденного и лишении его гражданских прав за посягательство на собственность жертв кораблекрушения. Подобные меры заставляют предположить, что ограбления потерпевших происходили довольно часто и стали настоящим бедствием.