Среди женщин одна признавалась главной женой. Только она имела право на проведение полноценного свадебного обряда, описанного выше, и в домашнем обиходе имела преимущественное положение среди остальных. Главная жена правителя считалась официальной супругой, и наследник трона обычно избирался из числа ее сыновей. Однако вторые жены тоже считались законными супругами. Их сыновья признавались официальными единокровными братьями сыновей главной жены и, в силу положения отца, становились знатью. У второй жены не было причин стыдиться своего положения в доме, часто ею становилась красивая и умная женщина, чье простое происхождение не позволяло ей занять положение главной жены.

В стране, где войны и жертвоприношения отнимали значительную часть мужского населения, были очевидны преимущества полигамии. Система вторых жен имела и политический смысл – позволяла правителю родниться посредством браков с другими династиями. Многие подобные союзы возникали скорее по дипломатическим причинам, чем по любви, и ацтекская история показывает, что они не всегда были счастливыми.

Наказанием за прелюбодеяние была смерть путем побивания камнями или удавления, но несчастливый брак мог окончиться разводом. Мужчина имел право развестись с женой, если она пренебрегала своими домашними обязанностями, была сварлива или не могла иметь детей, но жена имела право потребовать развода, если муж бил ее, бросил ее или не смог обеспечить содержание детей и их образование. Развод был делом непростым: дело рассматривалось в суде, где целью судей было добиться примирения сторон. Если супруги настаивали на разводе, судьи добивались соглашения по совместной собственности. Если мужчину признавали виновным в оставлении семьи, жена получала свободу, ей передавалась опека над детьми, кроме того, она получала половину всей собственности, нажитой супругами в браке.

Разведенные люди имели право еще раз вступить в брак, и это даже поощрялось. Вдовы, число которых было велико у нации, постоянно ведущей войны, также могли повторно выйти замуж. Часто женщин, мужья которых погибли, брали вторыми женами братья мужей – это поддерживало семейную сплоченность и обеспечивало родственниц.

Смерть

Ацтеки не испытывали страха перед смертью, но их жизнь никогда не была далекой от мыслей о ней. Неизбежность смерти – вечная тема в поэзии науатль, и отношение к ней хорошо отражено в песне, приписываемой правителю-философу Нецауалькойотлю:

Даже нефрит разобьется,

Даже золото разрушится,

Даже перья птицы кетсаль износятся.

Никто не живет вечно на этой земле:

Только на краткий миг мы здесь.

А что после смерти? Вопрос этот задается в следующей поэме:

Куда мы уходим, ах, куда же мы уходим?

Будем ли мы там мертвы, или там есть жизнь?

Будет ли снова существование?

Испытаем ли мы снова радость Дающего Жизнь?

Есть только один ответ, и он дан в этой поэме:

Получим ли мы вторую жизнь?

Твое сердце знает ответ:

Только раз мы приходим на эту землю.

Смерть была исчезновением жизни на земле. Прерывались все связи с теми, кто оставался жить, и не было никакой надежды на возрождение.

Если смерть не наступала неожиданно, ей предшествовала исповедь жрецу богини Тласольтеотль, Пожирательницы Грязи, божества, которое вдохновляло порочные желания человека, но которое также имело власть прощать грехи и даровать прощение. Исповедь давала человеку возможность умереть с чистой совестью, поскольку его грехи (включая гражданские преступления, а также преступления против нравственности), высказанные жрецу, не могли подвергнуться наказанию по закону. Прощение, однако, даровалось только раз в жизни, и, чтобы получить максимум пользы от этого, большинство людей откладывали исповедь до самого последнего момента.

Что происходило с душой после смерти, зависело не от поведения человека при жизни, но от того, как он умер. Для ацтеков самой достойной была смерть на поле брани или на жертвенном алтаре. Воины, погибшие в бою, отправлялись прямо в Восточный Рай (Дом Солнца), где жили в садах, наполненных цветами, и проводили свое время в имитациях битв. Каждое утро они собирались на открытой равнине, ожидая восхода Солнца. Когда оно появлялось на востоке, души воинов приветствовали его, звеня мечами и копьями, и всей толпой провожали Солнце в первую часть его путешествия по небу. Даже вражеские воины и принесенные в жертву пленники могли стать "спутниками Солнца" на равных началах с ацтеками. Через четыре года души возвращались на землю в виде колибри или ярких бабочек.

Женщинам, умершим при родах, оказывалось то же почтение, что и воинам, павшим в битвах. Их души отправлялись в Западный Рай (Дом Зерна), где превращались в богинь сиуапипилътин. Воины Восточного Рая несли Солнце на его носилках из оперения птицы кетсаль до зенита, а затем передавали его сиуапипилътин, которые сопровождали его до горизонта, где Солнце исчезало на закате, чтобы пройти через темные области подземного мира. Души этих женщин могли вернуться на землю после четырех лет, проведенных в раю. Некоторые из них становились мотыльками, но другие сиуапипилътин являлись в образе демонов или фантомов, приносящих бедствия всем, кто их видел. В манускриптах они изображены с черепом вместо головы и с когтями на руках и ногах.

Воинов кремировали, но женщин, умерших при родах, хоронили во дворе храма Сиуапипильтин. Тело омывали, волосы распускали и расчесывали. Одевали в лучшие одежды. Перед закатом солнца кортеж отправлялся в храм. Муж нес покойную на своих плечах, его сопровождали акушерки и толпа старых женщин, несущих мечи и щиты. Это была необходимая мера предосторожности, так как тело одной из этих "женщин-богинь" обладало то ли хорошим, то ли недобрым влиянием. Прядь волос и средний палец левой руки женщины могли, будучи прикреплены к щиту, сделать воина непобедимым, и, когда процессия шла по улицам, иногда происходили стычки между участниками похорон и группами молодых людей, которые стремились захватить покойницу, чтобы завладеть магическими предметами. Даже когда тело было похоронено, оно могло быть осквернено. Похитители трупов тайком приходили ночью, чтобы достать тело и отрезать левую руку для использования в черной магии. Поэтому муж или его друзья вынуждены были нести караул возле могилы до тех пор, пока – через четыре дня – тело не теряло свою духовную силу и могло покоиться с миром.

Тлалок, бог дождя и воды, правил Тлалоканом, Южным Раем. В его царство попадали души тех, кто совершил самоубийство, был убит молнией, утонул или умер от проказы, ревматизма или водянки – болезней, связанных с Тлалоком. Тела не кремировали, а хоронили и на могилу клали сухую ветку, которая должна была зазеленеть, когда душа прибудет в свой рай. Прежде чем опустить тело в могилу, родственники смазывали лицо покойного жидким каучуком и украшали его лоб синей бумагой. Имитация пряди волос, также изготовленная из бумаги, крепилась к затылку, затем вокруг плеч оборачивалась бумажная накидка, а в каждую руку клали по деревянному посоху.

Владения Тлалока были страной вечной весны, где всегда цвели цветы и не было нехватки в пище. В доацтекской фреске из Теотиуакана мы видим, чем души занимаются в Тлалокане. Крошечные человечки (изображающие души умерших) бродят вдоль рек, среди гор и деревьев, увеселяя себя разными способами. Некоторые играют или плавают в реке, другие собирают цветы или ловят бабочек. Судя по изображению свитков, выходящих у них изо рта, некоторые поют. Многие фигурки держат зеленеющие ветки.

Люди, умиравшие в преклонном возрасте или вследствие причины, которая не позволяла им рассчитывать на пребывание в раю, направлялись в подземный мир Миктлан (Место Мертвых), который находился далеко на севере и в котором правил Миктлантекуитли, бог, носящий маску с черепом… весь покрытый человеческими костями.

Чтобы добраться до подземного мира, души должны были пройти через восемь преисподних. В девятой обитали Миктлантекуитли и его супруга. Каждый этап путешествия сопровождался трудностями. Сначала душа должна была пересечь широкую и быструю реку. Для этой цели нужен был рыжий или желтый пес. Собаки такого цвета содержались дома и умерщвлялись на похоронах. Во второй преисподней душе предстояло пройти между двумя горами, которые то и дело сталкивались. В третьей преисподней душа должна была вскарабкаться на гору из обсидиана. В четвертой – пройти через места, где дули ледяные ветра, режущие как обсидиановые ножи. В пятой преисподней реяли флаги, в шестой в душу направлялись стрелы, в седьмой жили свирепые чудовища, питавшиеся человеческими сердцами. В восьмой душе предстояло пробраться узкими тропами между скал. И только после четырех лет мучений душа покойного достигала девятой, самой глубокой преисподней. Здесь ее ждал конец, и она уничтожалась навсегда.

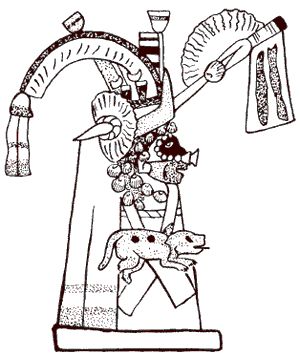

Рис. 13. Тело, подготовленное к кремации (Кодекс Мальябеккьяно).

Тела людей, чьим предназначением был Миктлан, кремировались. Друзья и родственники собирались возле смертного одра и молились:

"И вот теперь, поистине, Миктлантекуитли получит тебя, ибо ты переместился в обиталище мертвых, место спуска, в конец странствий, в место, где нет входов и выходов. Никто больше не сможет вернуть тебя назад. Да, тебе больше не позволено вспоминать о том, что ты оставил позади".

Старики, чьей обязанностью было подготовить тело, начинали изготавливать предметы из бумаги, которые нужны были для похорон. Когда все было готово, они совершали возлияние водой над головой покойного, говоря при этом: "Смотри, вот чем ты наслаждался, когда жил на земле".

Тело помещали в сидячем положении, с коленями под подбородком, затем оборачивали в саван, который обвязывали веревкой. Наконец старик говорил, что все готово для путешествия в Миктлан. Маленькую собаку умерщвляли и клали на колени покойного, а в его рот клали кусок нефрита или другого зеленого камня – символ сердца, которым покойный мог умиротворить кровожадных чудовищ в седьмой преисподней. Покойного снабжали масками, одеждой и благовониями, так чтобы в конце своего путешествия он предстал перед владыкой подземного мира с дарами. Затем тело украшали изделиями из бумаги и перьев, а тело богатого человека увешивали драгоценностями.

Если умирал правитель, владыки из соседних городов приходили с приношениями и присоединялись к торжественной процессии, состоящей из родных, друзей, жен покойного и жрецов, которые распевали гимны и читали молитвы. Погребальный костер располагался у подножия пирамиды, и, пока тело кремировалось, участники процессии бросали в огонь свои приношения. В жертву приносилось не менее ста рабов, которые должны были служить покойному в его путешествии в Миктлан, но их тела, кремированные или нет, захоранивались отдельно от их хозяина.

Погребальные обряды простолюдинов проходили так же, но гораздо скромнее. Вместо множества жрецов покойника сопровождали два старика, чьей заботой было двигать тело в огне, пока оно не начинало отвратительно пахнуть. Но даже самый бедный человек мог рассчитывать на кувшин воды для долгого путешествия, а также снабжался своим щитом, оружием и теплой одеждой, которая предназначена была спасти его от пронизывающих ветров четвертой преисподней. В погребальный костер женщины родные клали ее шитье, корзинку для рукоделия и одежду, которую она носила при жизни.

Когда костер угасал, пепел покойного собирался и вместе с куском зеленого камня помещался в кувшин или каменный ящик, которые затем захоранивались либо в доме, либо возле храмов. Правителям позволялось иметь прекрасный склеп, сложенный из камня или кирпича и покрытый известковой штукатуркой.

Дары – куропатки и кролики, табак, благовония, цветы или бабочки – приносились к месту погребения через восемьдесят дней, а также ежегодно в Праздник Мертвых. Через четыре года, когда душа обретала покой в Миктлане, приношения прекращались.

Глава 4

Общественная жизнь

За два столетия, что минули с тех пор, как ацтеки переселились в Мексиканскую долину, их социальная структура претерпела значительные изменения. Вождь племени превратился в полубожественного владыку, и со времени правления Монтесумы I (1440-1468) политики намеренно поощряли классовое разграничение. Первый пункт в кодексе законов Монтесумы прямо говорит: "Повелитель должен появляться на людях только в крайне важных случаях". В ацтекском обществе статус человека зависел от его ранга. Чиновников было много, так как рост Теночтитлана сопровождался развитием аппарата государственной службы со множеством ступеней должностей. И слова Диего Дурана, написанные в XVI веке о доиспанской Мексике, звучат для нас знакомо:

"У этого народа – особое должностное лицо для каждого дела, сколь бы низким оно ни было. Все так хорошо фиксируется, что не ускользает ни одна частность. У них есть даже должностные лица, ответственные за подметание. Порядок таков, что никто не смеет вмешиваться в работу другого или выражать свое мнение, ибо это мнение тотчас же отвергнут… И количество чиновников в Республике поистине неисчислимо".

Правящие классы

На вершине социальной пирамиды находился сам правитель, отделенный от остальных своим богатством и властью, а также барьером придворного ритуала. Даже ближайшие его подчиненные держались поодаль. Берналь Диас оставил записи о том, как командиры королевской охраны представали перед владыкой:

"Они обязаны были снять свои пышные одеяния и надеть другие, более простые одежды. Они должны были быть чистыми и войти босыми, с потупленными глазами, так как они не имели права смотреть в глаза владыки. Они трижды почтительно кланялись ему и подходили к нему, говоря: "Повелитель, мой повелитель, мой великий повелитель!" Затем, когда они сделали доклад, он отпустил их несколькими словами. Выходя, они не поворачивались к повелителю спиной, но пятились от него, по-прежнему глядя в землю, и поворачивались, только когда покидали залу".

Когда владыка путешествовал, его паланкин покоился на плечах знатных людей.

Правитель Теночтитлана являлся главнокомандующим армиями Тройственного союза, а также носил титул тлатоани (Тот, Который Говорит). Ацтеки следовали обычаю, принятому у большинства племен долины, – избирали владыку, но со времени Акамапичтли, первого повелителя Теночтитлана, правитель всегда избирался из одной семьи. Во времена, когда ацтеки представляли собой маленькое племя, было просто узнать общественное мнение путем консультаций с главами семей, но к XVI веку этот способ стал слишком громоздким, и количество избирателей сократилось до ста человек – знати и наиболее важных чиновников, жрецов и воинов. Никакого голосования не проводилось, но избиратели совещались между собой и выдвигали наиболее приемлемого кандидата, которого затем представляли людям для одобрения. В записях не зафиксировано ни одного случая, когда бы кандидат, выдвинутый советом, был отвергнут народом. Из вежливости к другим правителям Тройственного союза, владыкам Тескоко и Тлакопана, их просили подтвердить назначение, а при выборах Тисока в 1481 году именно повелитель Тескоко возложил на голову нового монарха бирюзовый венец.

Выборы основывались на достоинствах и заслугах кандидатов, и обязанностью совета избирателей было найти наиболее достойного среди родственников мужского пола почившего правителя. Избиратели искали человека, который бы доказал свою доблесть в битвах, хорошо зарекомендовал себя на государственной службе, был бы благоразумен и справедлив. В полигамном обществе не было недостатка в кандидатах, так как правитель обычно имел сыновей от нескольких жен – не считая множества братьев, единокровных братьев, дядей, кузенов и прочих родственников, которые также могли быть избраны на высокий пост.

Иногда выбор падал на сына предыдущего правителя. Теоретически трон должен был быть предложен наиболее достойному кандидату, но на практике во внимание принимались все политические факторы. Всегда полезными могли оказаться сильные связи, и Чимальпопока был избран правителем в возрасте десяти или одиннадцати лет, в основном благодаря тому, что его мать была дочерью Тесосомока, правителя Аскапотсалько, которому ацтеки в свое время платили дань. Позднее, когда ацтеки стали в Мексике доминирующей силой, династические союзы стали представлять для них меньшую важность, и совет выбрал ряд энергичных и преуспевающих людей.