В Древнем Риме, как и в других городах-государствах античного мира, свободным полноправным собственником мог быть только гражданин. И только государство могло обеспечить ему свободу и права, защиту закона и достойное признание его способностей и заслуг. Взамен государство требовало от граждан неукоснительного исполнения обязанностей и долга (прежде всего воинского), принесения личных интересов в жертву общим. Для римлян, особенно во времена Ранней республики, государство и "общая польза" стояли на первом месте. В своей жизни римляне стремились руководствоваться правилом, которое выражено в словах поэта Луцилия (II в. до н. э.): "Сосредоточивать мысль всегда на пользе отчизны. После – на пользе родных, а потом уж на собственной пользе". Сама свобода для римских граждан заключалась в уважении к законам и установлениям предков, к сенату и магистратам, к воинской дисциплине. Отдельный гражданин как бы сливался с общиной и даже поглощался ею. Он боготворил отечество и не мыслил своего существования вне его. Показательно, что изгнание из отечества всегда считалось в Риме тягчайшим наказанием, сравнимым со смертной казнью. Такое единство гражданина и государства питало гордый римский патриотизм. Каждый из граждан могущество и славу государства считал своим личным достоянием, которое переходило к его потомкам.

В свою очередь, гордость и любовь к родине были источником своеобразного мужества и сурового благородства римлян. Они сражались с неукротимой отвагой и твердостью потому, что были убеждены в своем превосходстве и считали, что проявить слабость – постыдно и недостойно величия Рима, что унижение хуже гибели, что поражение в открытом и честном бою предпочтительнее победы, добытой хитростью и коварством. В качестве примера можно еще раз вспомнить Гая Фабриция. Среди многих славных эпизодов его жизни античные авторы рассказывают и такую примечательную историю. Во время трудной войны с царем Пирром консулу Фабрицию доставили письмо от царского врача. Лекарь предлагал отравить своего хозяина ядом и тем самым избавить римлян от войны. Возмущенный таким вероломством, Фабриций сам написал Пирру и посоветовал ему остерегаться козней врача, заявив при этом: "Мы же предупреждаем тебя не из расположения к тебе, но чтобы твоя гибель не навлекла на нас клевету, будто мы победили в войне хитростью, а не доблестью".

Кстати сказать, в силу этой же своей гордости римляне с презрением смотрели и на своих собственных солдат, попавших в плен. Даже после сокрушительного разгрома, который Ганнибал учинил римской армии в битве при Каннах, римские власти предпочли выкупить не пленных, хотя это и обошлось бы дешевле, но рабов, которых освободили, призвали в войско и вооружили на государственный счет.

Справедливости ради надо сказать также о том, что следствием гордого высокомерия римлян было их враждебно-настороженное и даже презрительное отношение к чужому. И это отношение сохранялось даже во II в.н. э., когда один римский поэт прямо заявлял: "Презирай чужие нравы, много в них зазорного. Лучший в мире образ жизни – гражданина римского". Действительно, в Риме долгое время считалось неприличным для настоящего римлянина изучать греческую философию и увлекаться греческой литературой. Слова "грек" и "ученый" некоторыми римлянами употреблялись как ругательства. Конечно, со временем греческий язык и высокая греческая культура все больше проникали в жизнь римлян, в первую очередь знатных. Но в Ранней республике большинство граждан оставались невежами, которые, однако, умели сражаться и готовы были принять смерть без жалоб. Настоящему римлянину никогда было не понять, как греки могут ценить победу на Олимпийских играх выше, чем триумф полководца, а театральные представления предпочитать гладиаторским боям. Признавая культурное превосходство эллинов и многому у них научившись, римляне видели свое историческое призвание в том, чтобы властвовать. Эту идею, вдохновлявшую многие поколения римлян, лучше всех выразил великий римский поэт Вергилий (I в. до н. э.):

Смогут другие создать изваянья живые из бронзы,

Или обличье мужей повторить во мраморе лучше,

Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней

Вычислят иль назовут восходящие звезды, – не спорю:

Римлянин! Ты научись народами править державно -

В этом искусство твое! – налагать условия мира,

Милость покорным являть и смирять войною надменных!

Гордый патриотизм, твердость духа и мужество воспитывались в крестьянском труде и боевых походах, в народном собрании и сенате. Но основы того железного характера, который сделал римлян властелинами мира, закладывались в семье.

Римская семья коренным образом отличалась от греческой, прежде всего тем, что власть отца семейства над женой и детьми была полной и неограниченной. Сами римляне признавали, что едва ли еще есть какие-нибудь люди, которые имели бы над детьми своими такую же власть, как они. Глава семейства был вправе признать родившегося ребенка или отказаться от него. Пока жив был отец, даже взрослый сын и его дети не могли самостоятельно владеть и распоряжаться имуществом. Но, главное, глава семейства имел право подвергать своих домашних телесным наказаниям, продавать в рабство и даже казнить в случае серьезных преступлений. Сыну освободиться от отцовской власти было труднее, чем рабу получить свободу. Поэтому повиновение детей отцовской власти было непререкаемым. Но когда глава семейства умирал, сыновья получали такие же права, какие имел над ними отец. Так римские семейные порядки научали римлян двум важнейшим качествам, столь необходимым на войне, – умению беспрекословно подчиняться и твердо властвовать. Не приходится удивляться, что власть римского полководца над солдатами была столь же неограниченной, как и власть отца над детьми.

В истории Рима бывали случаи, когда власть магистрата и власть отца сливались воедино. Еще первый консул Римской республики, Юний Брут, после того как его сыновей уличили в заговоре с целью вернуть к власти свергнутого царя Тарквиния, приказал казнить их, а остальных заговорщиков передал на суд второго консула. Но более всего врезался в память римлян поступок консула 340 г. до н. э. Тита Манлия. Приняв командование римской армией во время войны с латинами, он прежде всего крутыми мерами принялся укреплять дисциплину и строжайше запретил вступать с врагом в отдельные стычки и поединки. Однажды один из конных отрядов, которым командовал сын Манлия, наткнулся во время разведки на вражеский дозор. Знатный латинянин, командовавший этим дозором, узнал сына римского консула. Видя, что римляне избегают боя, он вызвал младшего Манлия на поединок и начал издеваться над ним, упрекая в трусости. Тот не смог вынести насмешек и, вопреки запрету консула, схватился за оружие. Всадники ринулись друг на друга, римлянин сумел вонзить свое копье между ушами коня противника. Взвившийся на дыбы конь сбросил всадника, и в тот самый момент, когда тот хотел подняться, Манлий пронзил его копьем с такой силой, что пригвоздил к земле. Сняв с поверженного врага доспехи, он поспешил в свой лагерь, окруженный радостным ликованием своих соратников.

Узнав, что произошло, консул собрал все войско на сходку и сказал: "Раз уж ты, Тит Манлий, не почитая ни консульской власти, ни отчей, вопреки запрету, без приказа сразился с врагом и тем подорвал в войске послушание, на котором основывалось доныне римское государство, то этим поступком ты поставил меня перед выбором – или пренебречь интересами государства, или забыть о себе и своих близких. Но пусть лучше мы поплатимся за совершенное преступление, а не государство. Послужим же войску суровым, но поучительным примером на будущее. Правда, ты дорог мне как родной мой сын, дорога и проявленная тобой доблесть. Но надо либо смертью твоей скрепить священную власть консулов, либо подорвать ее навсегда, оставив тебя безнаказанным. Поэтому если в тебе есть хоть капля моей крови, ты сам не откажешься понести кару и восстановить дисциплину, нарушенную по твоей вине". С этими словами консул приказал ликторам привязать юношу к столбу и обезглавить. За этот поступок Манлий получил прозвище Империоз, т. е. Властный. "Манлиев правеж" на века стал для римлян образцом суровой власти отца и полководца, ставящей дисциплину выше любви к детям.

В римском обществе только власть обычаев и традиций была сильнее власти отцов и магистратов. Строгие нравы и установления предков всегда служили для римлян главным ориентиром, с которым они сверяли свои действия и в частной, и в государственной жизни. "Нравами предков сильна и могуча республика римлян", – писал римский поэт Энний, и с этими словами мог согласиться любой римлянин.

При этом римляне верили, что издревле установившийся строй их государства и общества охраняется богами. По мнению римлян, тех, кто пытался отступить от древних обычаев и ввести что-то новое, боги беспощадно карали. И этой кары римляне страшились больше, чем суровости отцов и полководцев. На это обратил внимание еще греческий историк Полибий: "То самое, что осуждается у других народов, именно богобоязнь, у римлян составляет основу государства. Оно у них облекается в столь грозные формы, и в такой мере проникает в частную и государственную жизнь, что невозможно идти дальше в этом отношении". Не менее глубоко религия пронизывала и военные порядки и традиции римлян. Пожалуй, нигде связи войны и религии не были столь сильны, как в Риме. В этом убеждают очень многие важные факты. Их мы рассмотрим в следующей главе. А пока выделим самое главное из того, о чем шла речь на предыдущих страницах.

С самого начала своей истории Рим вынужден был воевать, чтобы выжить в окружении сильных соседей и обеспечить свое растущее население землей. Земледелие и война были основными занятиями римлян. Быть гражданином-землевладельцем значило быть и воином. В соответствии с военными задачами строили римляне свое государство и добивались его внутреннего единства, подчиняя частные интересы общим. В этом государстве власть должностных лиц была столь же велика, как и власть отца-домовладыки в семье. Но чтобы получить эту власть, подняться по ступеням государственной карьеры, надо было уметь подчиняться и превзойти других действительными заслугами. Качества, необходимые хорошему земледельцу и храброму воину ценились в первую очередь и составляли основу римского духа, как и привязанность к обычаям и традициям предков. При этом римляне, оставаясь верными старине, умели изменяться и находить выход в тех сложных ситуациях, которые часто возникали в их истории. Достигнутые победы вселяли в римлян гордый патриотизм и убеждали их в превосходстве над другими народами. А те трудности и поражения, которые приходилось преодолевать на пути к победам, закаляли римский характер и укрепляли волю к власти. Все наиболее ценные качества человека римляне определяли одним емким словом "доблесть". И если мы попытаемся одним словом определить сущность римского характера, то наиболее подходящим словом будет "суровость". Она включала в себя и строгую простоту нравов, и врожденное чувство дисциплины, и мужественное достоинство перед смертельной опасностью, и готовность, не рассуждая, пожертвовать всем ради отечества.

Глава II

Война и религия в Древнем Риме

Тот, кто внимательно прочитал предыдущую главу, очевидно, понял, что отношение римлян к войне изначально определяли два главных обстоятельства. Это, во-первых, крестьянская тяга к земле, а во-вторых, стремление аристократии к славе. Война рассматривалась римлянами как своеобразное продолжение крестьянского труда (и требовала, как мы видели, типично крестьянских качеств). С другой стороны, она была делом, в котором наиболее полно может проявиться истинная доблесть тех, кто хочет прославиться и занять высокое место в римском государстве. Вместе с тем, в римском отношении к войне очень многое останется непонятным, если не разобраться в самобытных религиозных верованиях и обычаях римлян.

Из всех государств древности, пожалуй, только в Древнем Риме война и завоевания не просто сделались важнейшей целью общества, но и считались делом, одобряемым и поддерживаемым богами. Уже в ранние времена Республики цензоры, обращаясь с молитвой к богам, призывали их способствовать не только процветанию, но и расширению римского государства. Сами римляне могущество и военные успехи своего государства объясняли тем особым расположением богов, которое римский народ заслужил своей исключительной набожностью. Это убеждение высказал в одной из своих речей Цицерон: "Мы не превзошли ни испанцев своей численностью, ни галлов силой, ни пунийцев хитростью, ни греков искусствами; ни, наконец, даже италийцев и латинов внутренним и врожденным чувством любви к родине, свойственным нашему племени и стране; но благочестием, почитанием богов и мудрой уверенностью в том, что всем руководит и управляет воля богов, мы превзошли все племена и народы".

В чем же заключалось своеобразие римской религии? Какую роль религиозные представления и обряды играли на войне?

В отличие от греков, первоначально римляне не представляли своих богов в виде живых человекоподобных образов и не создали ярких мифов, рассказывающих об их происхождении и приключениях, о возникновении космоса и человека. Своеобразной мифологией римлянам служила их собственная героическая история, наполненная выдающимися деяниями во славу отечества. Долгое время в Риме образы божеств были неопределенны и их внешний облик был неизвестен, так что римляне обходились даже без статуй и других изображений своих богов. Зато божеств у римлян было неисчислимое количество. Обожествлялись не только великие силы природы, но даже такие действия и состояния, как пахота, ограждение границ, первый крик ребенка, страх, стыд, бледность и т.д. Римские боги были одухотворением всевозможных земных явлений, и обитали они повсюду: в деревьях, камнях, в источниках и рощах, в домашнем очаге и амбаре. Особыми божествами считались и умершие предки. Кроме того, у каждого человека и каждой местности, селения, реки или источника имелся свой дух-покровитель – гений. Но при этом в римской религии, в отличие от многих религий Востока, не было ничего таинственного и сверхъестественного. Она не возбуждала в людях священного трепета. От богов римляне ждали не каких-то чудес, а помощи в конкретных делах. Чтобы получить эту помощь, нужно было только тщательно выполнить все установленные обряды и принести угодные богам жертвы. Если богослужение было совершено подобающим образом, то боги, по мнению римлян, просто обязаны были помочь. Отношения между ними и верующими имели чисто деловой, договорной характер. Совершая богослужение и жертвоприношение, римлянин как бы говорил божеству: "Я даю тебе, чтобы ты дал мне".

Однако правильное обращение к божеству оказывалось отнюдь не простым делом, так как и число самих богов, и количество ситуаций, когда требовалось их участие, было очень велико. И важно было правильно выбрать, к какому богу или богине, с какими словами и обрядами и в какой момент обратиться. Даже малая ошибка могла навлечь гнев богов, нарушить то, что римляне называли "мир с богами". Поэтому в жизни римского общества огромную роль играли сведущие в этих вопросах люди – жрецы, выступавшие хранителями божественных знаний и традиций. Жрецы объединялись в "товарищества" – коллегии, заведовавшие почитанием того или иного божества либо каким-то определенным видом священнодействий.

Среди жреческих коллегий наиболее важными были коллегии понтификов, авгуров и гаруспиков, а также те, что служили высшим богам Рима – Юпитеру и Марсу. Понтифики осуществляли высший надзор за богослужениями в Риме, составляли государственный календарь, определяли надлежащие дни для обращения к богам и проведения народных собраний. Авгуры – птицегадатели – выясняли и толковали волю богов по определенным знакам, или знамениям, которыми служили атмосферные явления, полет и поведение птиц или других животных. Гаруспики предсказывали будущее по внутренностям жертвенных животных (преимущественно по печени). "Наука" предсказаний, в основном заимствованная римлянами у этрусков, имела в Риме исключительно важное значение. Любое политическое, правительственное или военное решение предварялось проведением гаданий, результаты которых толковались авгурами и гаруспиками. Эти специалисты обязательно находились в свите полководца при войске. В каждом военном лагере римлян рядом с палаткой полководца выделялось специальное место для проведения птицегаданий – авгурал. Только при благополучном исходе гаданий считалось возможным вступить в битву, провести выборы на государственные должности или проголосовать закон в народном собрании.

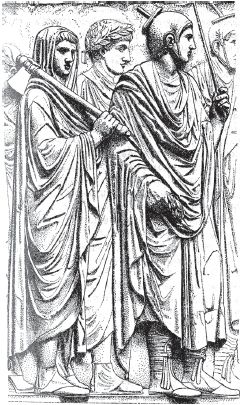

Понтифик

Вера в знамения потому была так сильна в римском народе, что они рассматривались как язык, которым боги общаются с людьми, предупреждая о грядущих бедствиях или одобряя принятое решение. Не случайно римские историки добросовестно перечисляют в своих трудах всевозможные знамения и предсказания, говоря о них наравне с крупными событиями в государственной жизни. Правда, некоторые знамения, упомянутые в древних преданиях, уже античным писателям казались проявлением нелепых суеверий. Современному человеку тем более трудно понять, какая воля и каким образом могла быть выражена, например, в том факте, что мыши изгрызли золото в храме Юпитера, или в том, что в Сицилии бык заговорил человеческим голосом.