Центральным понятием здесь является понятие сущности (Essentia, Essentialia, Wesen), – как мы увидим, оно именно является носителем разумного основания вещей и, следовательно, источником их внутреннего объяснения. По определению Вольфа, то в вещи, что взаимно не определяется, но и не исключается, называется ее существенными признаками и составляет ее сущность, например, для равностороннего треугольника – три стороны и равенство сторон. Так как существенные признаки не исключают друг друга, но и не определяются взаимно, то они даются нам прежде всего, лишь только дана вещь, следовательно, сущность есть первое, что дано нам о вещи, без нее вещь не могла бы быть. От постоянства сущности, без которой вещь не может быть, зависит постоянство того, что определяется сущностью. Сама вещь возможна благодаря сущности и поэтому последняя становится понятна для того, кто постиг внутреннюю возможность вещи. Так как в сущности вещи заключается разумное основание того, что постоянно присуще или может быть присуще вещи, то она может быть определена как то, что прежде всего дается о вещи и в чем содержится достаточное основание, почему вещи, актуально или в возможности, присущи остальные признаки.

Некоторое разъяснение к этому у Мейера представляется нам особенно ценным. Именно, все, что возможно, т. е. следовательно, всякое ens, имеет сущность и эта сущность состоит не в чем ином, как в одной только возможности вещи. Под сущностью он разумеет те внутренние определения, которые во внутренних же определениях не имеют дальнейшего основания и из которых вытекают все другие определения. "Все философские исследования направляются на то, чтобы открыть сущность вещей. Лишь только найдена сущность какой-нибудь вещи, тотчас у нас открывается разумение и все прочее в вещи проясняется. Но пока сущность вещи для нас неизвестна, до тех пор мы находимся во тьме". И далее: "Сущность есть так сказать корень всей вещи; или источник, из которого проистекает все то, что встречается в вещи. В силу сущности всякая вещь есть то, что она есть и не что иное, и сущность есть преимущественное собственное определение, из которого вытекает все остальное. Сущность есть то, что иначе обыкновенно называют формой какой-нибудь вещи, если под этим не разумеют просто фигуру тела". Но особенного внимания заслуживают предостережения Мейера против смешения сущности, с одной стороны, с поднятием "существа", а с другой стороны, с "логической сущностью", которая, по его в высшей степени справедливому замечанию, вовсе и не есть сущность. В виду важности этих разъяснений приведем их в собственных словах Мейера. "Под сущностью понимают, – говорит он, – иногда именно то, что называется вещью, когда, например, говорят: Бог есть бесконечное существо, а вещи в мире суть сотворенные сущности. Но мы понимаем под сущностью какой-нибудь возможной вещи совокупность ее существенных частей, или что то же, внутреннюю возможность ее". И затем: "Так как это понятие имеет сходство с сущностью, так как оно во всем нашем познании вещи составляет именно то, и выполняет то, что составляет и выполняет в самой вещи сущность, то некоторые называют его сущностью вещи, и притом логической сущностью. Но очевидно, что это понятие не может быть сущностью вещи, так как иначе сущность должна была бы находиться вне вещи, как понятие в уме думающего существа. Это первое понятие или на самом деле представляет нам сущность вещи, или что-нибудь иное. В первом случае оно есть представление сущности, но не сама сущность; во втором случае это не есть даже представление сущности, не говоря уже о самой сущности. Что же выгадывают таким образом, деля сущность вещи на логическую сущность и реальную сущность? Первое не есть даже сущность. Некоторые деления звучат очень учено и глубокомысленно, но если рассмотреть их точнее, то они ничего не говорят. Было бы желательно, чтобы все науки могли освободиться от таких бесполезных вещей".

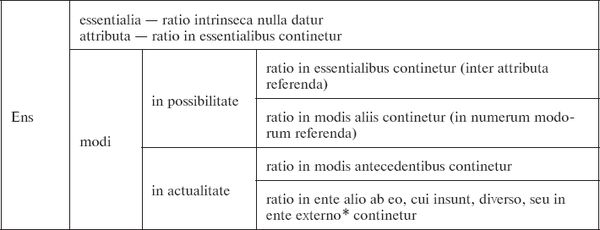

Нам нет надобности останавливаться также на определениях атрибута и модусов, нам нужно только уяснить, какое место занимает по отношению к ним ratio согласно положению, si aliquid esse ponitur, ponendum etiam sit aliquid, unde intelligitur, cur idem potius sit, quam non sit. Оказывается, что из того, что относится к сущности ens, в самом ens уже нет ничего, что можно было бы рассматривать, как разумное основание сущности, другими словами, для сущности – нет никакого внутреннего разумного основания, – это есть последнее, что можно сказать о "чем-нибудь". Но зато поскольку вещь рассматривается сама по себе, она содержит в своей сущности основание как атрибутов, так и модусов; и то в вещи, основание чего, в конечном счете, не может быть сведено к сущности, должно иметь свое основание в чем-нибудь вне данной вещи. Отсюда проистекают некоторые различения в характере атрибутов и модусов, равно как и в характере необходимости, присущей им, как выражению необходимости, заключенной в ens, как истине (veritas) и как ratio.

Именно основание атрибутов заключается непосредственно в сущности, но и основание модусов может заключаться в сущности, так что модусы в таком случае и благодаря этому сами входят в состав атрибутов. Для того чтобы ясно представить это, необходимо провести разделение между чистой возможностью модусов и выполнением (complementum, § 174) ее, т. е. между возможностью и существованием (possibilitas и existentia sive actualitas). Тогда разумное основание возможности их мы найдем или в других модусах или непосредственно в сущности, как и для атрибутов, а разумное основание актуальности – или в предшествующих модусах или в чем-нибудь (in ente) ином, т. е. в иной вещи, чем та, к которой мы относим рассматриваемые модусы. Сообразно этому возможность модусов, основание которых содержится в сущности должна быть отнесена к атрибутам, а возможность модусов, основание которых заключается в других модусах, должна быть отнесена к числу модусов.

Все сказанное мы позволим себе резюмировать в следующей схеме:

* Ibid. § 161: "Entia illa, quae ab alio ente dato diversa sunt, externa арpellamus, respecto nimirum hujus entis, quod modo quocunque ad ista referimus".

Из этой схемы становится совершенно ясен смысл учения Вольфа о ratio, как о разумном основании, но ею вопрос не исчерпывается, так как именно последнее разделение оставляет еще открытым вопрос о роли и месте ratio в случае отношения двух или больше различных вещей. Этот же пункт совершенно недвусмысленно подсказывает уже, что именно в нем надо видеть переход к учению о причине, causa. Однако прежде, чем перейти к последнему, мы считаем полезным для ясности всего учения в его целом остановиться еще на анализе характера самого ens, поскольку оно является носителем той истины или необходимости, в которой лежит усматриваемое нами разумное основание.

Так как у нас речь идет об ens, о вещи, которая есть, то необходимость, подлежащая нашему рассмотрению, не есть необходимость in abstracto или необходимость логическая, а всегда есть необходимость самой вещи в ее возможном существовании. Относительно же вещи, на основании положения, непосредственно вытекающего из принципа противоречия, что А не может в одно время быть и не быть, мы можем утверждать, что, пока вещь есть, она необходимо есть. Принцип же разумного основания раскрывает нам сверх того, дает нам понять, почему вещь необходимо есть, пока она есть (§ 289). Однако эта необходимость не вытекает, как можно было бы думать, из разумного основания, а, как мы уже видели, эта необходимость есть предопределенность или детерминированность В через А, разумное же основание дает только понять, почему В существует благодаря А (§ 321), т. е. разумное основание есть как бы смысл, заключенный в необходимости детерминации. Во всяком случае несомненно, что не разумное основание есть источник этой необходимости (§ 320), а, напротив, он обнаруживается или может обнаруживаться только там, где есть уже необходимость. Мы видели, что разумное основание в конечном счете, пока речь идет о нем самом по себе, есть не что иное, как сущность, так что усмотрение разумного основания всегда предполагает усмотрение сущности. И на этом можно было бы остановиться, если бы не оказалось, что разумное основание может быть усмотрено и ab alio, externo, ente. Но такое расширение источника разумного основания есть также указание на какой-то другой род необходимости, не лежащий в сущности, а лежащий в определяемости вещи другой вещью. Иными словами, в двояком рассмотрении вещи, как вещи в себе, или, как вещи в ее определяемости другой вещью, лежит источник разделения самой необходимости, а следовательно, и характера разумного основания.

Именно рассмотрение вещи в себе или абсолютно (res in se aut absolute) приводит к абсолютной необходимости, а рассмотрение ее при данных условиях (sub data conditione) или in hypothesi приводит к необходимости гипотетической (§ 301–302). Таким образом, та необходимость, которая проистекает из сущности вещи, есть необходимость абсолютная, а та, которая получается из какого-либо иного источника, есть необходимость гипотетическая. Руководствуясь приведенной нами схемой, не трудно проследить дальше, в каком месте возникает этот вопрос о новом источнике необходимости, и как он возникает. Очевидно, что сущность вещей (essentiae rerum), равно как и атрибуты (attributa rerum), абсолютно необходимы; точно также и возможность модусов, поскольку их разумное основание заключается в сущности или атрибутах. Но поскольку их разумное основание имеет и другое происхождение, их необходимость тем самым становится гипотетической, даже, что касается возможности их (§ 306–307). Что же касается существования их или актуальности, то здесь вопрос усложняется, так как возникает проблема, может ли вообще существовать такая вещь, ens, в сущности которой содержалось бы разумное основание ее существования, так как только при этом условии можно было бы говорить об абсолютной необходимости существования вещи. Вольф в другом месте, в естественной теологии, доказывает, что только существование Бога имеет разумное основание в его сущности, и, следовательно, только ему можно приписать разумную необходимость существования. Но тогда вопрос о разделении entia с точки зрения необходимости их существования, имеет только теоретическое значение, нисколько, впрочем, не теряющее своего значения для решения нашего вопроса о другом источнике необходимости.

Как показывает та же схема, его надо искать в наличности другой вещи. Отсюда и получается возможность говорить о вещи необходимой, ens necessarium, существование которой необходимо, и которая имеет разумное основание его в сущности, и о вещи случайной или контактной, ens contingens, разумное основание которой лежит вне ее, в другой вещи. Так, например, теплота камня, вызванная солнечными лучами, есть необходимость гипотетическая; люди, происходя от родителей, суть вещи случайные; и т. п. Возвращаясь к положению, с которого мы начали, что всякая вещь, пока она существует, она необходимо существует, мы теперь можем внести в него большую точность, сказав, что, поскольку речь идет о случайной, контактной вещи, ее существование только гипотетически необходимо (§ 316). Но принимая еще во внимание, что абсолютная необходимость существования, как вытекающая из сущности, присуща только Богу, мы вправе сказать, что всякое конечное и эмпирическое существование – только гипотетически необходимо, т. е. определяется другой вещью или зависит от другой вещи.

5. Только таким образом мы подходим, наконец, к понятию причины, causa. Случайная вещь имеет разумное основание своего существования в другой вещи, ее существование, следовательно, зависит, от этой последней, которая поэтому и рассматривается, как ее источник (principium), но источник существования и есть, по Вольфу, не что иное, как причина. Поэтому у него появляется положение, которое гласит: то, что существует случайно, вызвано некоторой производящей причиной. Необходимо проследить, как выводится у Вольфа само понятие причины.