Девица из чудского племени

По течению реки Устьи, впадающей в Вагу, на правой стороне ее, в Благовещенском приходе, напротив устья Кокшеньги, между двумя ручьями, на возвышенной горе, прожившая чудь оставила по себе признаки: вал кругом сопки (кургана) - как бы род крепости, и в некоторых местах ямы, сходные с погребами. При разработке земли под хлебопашество крестьяне там в недавнее время, находили бугры глины. Из этого заключают, что на тех местах были чудские печи.

От тех населенцев чудского племени взята была в деревню Михайловскую девица в супружество за крестьянина Черепанова. Девица эта была мужественна, имела необыкновенную силу в сравнении с прочими девицами. Потомство же ее уже ничем не отличалось от новых ее земляков.

Жители села Койдокурья

Село Койдокурья Архангельского уезда получило свое название от первого, поселившегося в тамошней местности, чудина по прозванию Койда или Койка… Поколение Койды было мужественно, великоросло и чрезвычайно сильно. Люди его поколения могли разговаривать между собой на шестиверстном расстоянии, или иметь перекличку.

Один из тех чудинов был столь силен, что однажды, когда он вышел поутру из ворот и затем чихнул, то своим чихом до того напугал барана, что тот бросился в огород и убился до смерти.

По истечении некоторого времени местность Койдокурская сделалась известна другим: сюда с разных сторон стали стекаться чудь, новгородцы и поморяне, и начали расселяться деревнями; и затем каждая деревня получила свое название от первого поселившегося жителя или по другим причинам.

Чудский могильник. Чудские паны

Ниже реки Устьи в Вагу впадает с левой стороны - Пуя, а в тридцативерстном пространстве расположен Пуйский приход. Первые населенцы его были также чудского племени. Еще и ныне на берегах реки Пуи указывают места, служившие кладбищем для чуди. Одно из таких мест усвоило за собой название могильника. Существование чудских кладбищ доказывается высыпающимися из берегов реки человеческими костями.

Есть еще одна гористая местность, называемая Паново; тут будто бы жили прежде чудские паны, то есть главные чудские начальники. Паново имеет вид искуственного крепостного вала, расположенного на гористом месте и примыкающего с одной стороны к реке, а со всех прочих, - окруженного правильным полукругом, в середине которого низменная площадь.

В тридцати верстах от села Моржегоры, близ деревни Черозеро, на опушке леса, находятся ямы с остатками бревен… В них закапывалась чудь.

Там есть еще озеро, называемое Разбойное. Около этого озера жили разбойники; в озеро ведет оставшаяся от них лестница, и есть в глубине его клад.

Чудь в землю ушла

Чудь в землю ушла, под землей пропала, живьем закопалась. Сделала она это, по одним, оттого, что испугалась Ермака, по другим, оттого, что увидела белую берёзу, внезапно появившуюся, и означавшую владычество белого царя.

(П. Ефименко)

Сокровища погибшей чуди

Чудские жители, видя неизбежную гибель от разбойников, собирались в одно место, вырывали громадную четырехугольную яму, куда сносили все свои сокровища, а над ямою устраивали род хаты, на столбах.

В ожидании мучителей собирались наверху хаты и ожидали своей участи. А завидев разбойников, проворно подсекали столбы внизу и, падая с хатою на свои сокровища, погибали при каких-то приговорах.

После такой их гибели сокровища не отыскивались.

("Живая старина", 1905, вып. 2)

Берёза

Некоторые из древних чудских народов обитали в таких местах, где было очень мало лесов, а берёз в них и вовсе не находилось. Наконец, увидели они не только в степях, но и вблизи своих жилищ возрастающие берёзки. Дерево, покрытое белой корою, привело чудь в несказанный ужас. Волхвы рассказывали, что это предвещает завоевание их земли белым царем, потому что белое дерево переселилось к ним из его владений.

(А. Бурцев)

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Смоленский лес

В Смоленской губернии есть лес, где-то неподалеку от большой Московской дороги; в самой середине этого леса находится, по рассказам, на большом пространстве, широкое, топкое, непроходимое болото, по которому не только летом, но и в самую холодную зиму нет ни проезда, ни прохода; это болото никогда не замерзает и никогда не пересыхает. На середине болота лежит остров, зеленый и цветущий как лужайка: тут растут высокие красивые деревья, никем ещё не тронутые от начала мира, и водятся различные звери, птицы и пресмыкающиеся, которых давным-давно уже нет в других местах. Многие из любопытства пытались пробраться на этот дивный островок, но напрасно. Это один из тех островов, которые сделаются доступными накануне светопреставления.

(М. Макаров)

Робья гора

Верстах в тридцати от нынешнего города Данкова есть старое Данково городище. - Оно лежит против села Сторожевой Слободы. Это городище устроилось на увесистом береговом крутояре реки Дон, а напротив его возвышается столь же крутая, гора Робья, или Рабья, увенчанная курганом.

Вот история этого прозвания: какой-то древний владелец Сторожевой Слободы обещал сто рублей тому, кто, наполнив рот донскою водою, не переводя дух, взойдет прямиком на гору. Многим захотелось получить сотню рублей, но никто на себя не понадеялся: гора стояла стена стеной! Наконец, нашлась какая-то молодая раба девица; она наклонилась к Дону, взяла в рот, сколько могла, донской водицы, и, не уронив ни капли, взошла на гору, но от усталости, тут же, упала и умерла. Боярин похоронил ее здесь и положил с нею вместе сто рублей. В память ее наметан Рабий курган. В новейшее время крестьяне, неоднократно, разрывали этот курган. Неизвестно, отысканы ли были там похороненные рублевики, но достоверно только, что в выброшенной земле с кургана найден череп головы человеческой.

(М. Макаров)

Начало Данкова

Построение нового русского городка Данкова также достопримечательно. Рыбаки, вероятно, рязанские казаки, идущие с ловли от старого городища по реке Дон, прельстились местом нынешнего Данкова, собрали сети, расчислили добычу и пошли прогуляться по берегу. Какая-то тропинка завела их в лес и, потом к пустыне, - к отшельнику Романею. Этот отшельник Романей или Роман принадлежал к фамилии князей Телепневых, был некогда человеком значительным в кругу дворян; но убитый кознями и суетами мира, он дал обет Богу, в неизвестности житейской, спасти себя. Казаки-рыбаки, укрытые им от темной ночи, предложили ему свою добычу и остались у него. Вскоре они вместе основали Покровскую пустынь, а потом и первый монастырь Донковский; речка Везовня, соединенная с Доном под самыми стенами монастыря их, придавала им, как-то, особую защиту от существовавших еще тогда набегов разбойничьих. И вот они, общими силами, очень скоро сумели привлечь к себе братию из богатейших казаков: и таким образом к монастырю их переселился и весь древний Данков.

В старинном синодике монастырском живут, и до сей поры, имена строителей пустыни - донских и рязанских казаков.

(М. Макаров)

Золотая лампада в лесу

В Кирсановском уезде, на землях села Рамзы, что посреди густого леса, около реки Вороны, вам скажут о чудной, необыкновенной иконе, поставленной в дупле одной многолетней, белой, кудрявой берёзы. На иконе - прекрасный лик Пресвятой Богородицы. Никакой живописец не писывал подобного! Золото, серебро; камни драгоценные, ослепительного сияния, составляют раму и ризу сокровища. Пред образом теплится неугасимая золотая лампада, унизанная редкими алмазами. Всякий безоружный человек пойдет искать это чудо - находит и видит его; вооружитесь же топором, даже гвоздем, - не увидите. Такова была воля пустынника, христианина-грека, оставившего в пустыне свое сокровище.

(М. Макаров)

Козинская пустошь

Близ Лебедяни есть село Большие Избищи; в нем живут однодворцы и помещики: у тех и других долго шли споры за Козинскую пустошь. Иные говорили, что этот спор завязался не даровым сначала за диких коз, которые здесь велись несметными табунами: и от них-де, от коз, самая пустошь назвалась Козьей, или Козинскою пустошью. Потом споры шли за охоту на лебедей; а эти лебеди сюда налетали и видимо, и невидимо: то с Лебяжьего озера, то с речки Лебедянки, которая тут же, от пустоши не так чтобы далеко. В заключение: дело продолжалось за распашку и за всякую раздирку земель. Но теперь уже пресловутая Козинская пустошь разведена к одним местам, какому-то владельцу, как следовало, в особняк, и вот этим-то жаркое полымя ссор владельцев утушилось надолго. Без всяких пожарных труб, его залил какой-то добрый землемер с правдивыми людьми - понятыми; да и козы на Козинской пустоши уже не прыгают, да и лебеди над ней уже не летают. И позабылась бы подлебедянская пустошь Козинская, как и все пустоши другие, прочие; но вот ее дамятник гранитный, вот ее могучая пирамида: на этой Козинской пустоши лежит еще камень, так - простой, известковый, белый, а с явными отпечатками следа ноги человеческой и следа копыта конского. И - что это за след, что за копыто? Чудо!

"То памятник путей богатырских" - говорят жители, да и, до сей поры ещё, частехонько меряют их четвертями. В самом деле, здесь мера следа человеческого ныне неслыханная: она до трех четвертей длиннику и до полуторы четверти поперечнику. А конскому копыту мера: голова человеческая! Каковы ножки?

Такова же была мера ноги богатыря Аники и коня его, мера ступней богатырей киевских, мера копыт коней их.

(М. Макаров)

Каменная баба в Тамбовской губернии

В Козловском уездном суде, еще в начале нашего столетия, существовало дело помещика Сатина со своими соседями; кажется, с однодворцами, о том, что Сатин перевез самовольно с общего рубежа к себе в сад каменную бабу и тем расстроил живые признаки границы между соседством. Баба эта принадлежала к числу тех статуй, которые весьма нередко встречаются в степях Южной России. Она и здесь возвышалась на небольшом курганчике, а по грубой отделке ее почти невозможно было угадывать, точно ли она изображала женщину. Крестьяне и крестьянки, страдающие головной болью, ходили на поклон к этой бабе.

…Весьма бы любопытно исследовать: какому времени и народу принадлежали эти каменные бабы?

(М. Макаров)

Красная горка

Почти во всех славянских землях существуют свои красные, червонные, русые, черные, гремучие, поклонные и святые горы (холмы). Эти эпитеты знаменательны: красная (червонная, русая) и черная гора напоминают нам сейчас указанные названия священных гор: Белбог и Чернобог. До сих пор на красных горках встречается у нас весна и восходящее весеннее солнце с хороводными песнями и приношением хлебов; самый день, в который празднуется возврат Весны (богини Лады), с ее благодатными грозами и ливнями, слывет Красною Горкою: это - воскресенье Фоминой недели, время брачного союза неба с землею и обычная пора свадеб в городах и селах.

"На красной горе,

На всей высоте,

Крестись и молись,

Земно кланяйся!" -

говорит народное причитание. На такое чествование холмов и гор указывают прилагаемые им эпитеты святых и поклонных; гремучие или гремячие горы прямо свидетельствуют об их связи с богом-громовником и небесными скалами-тучами - подобно тому, как тот же эпитет в применении к горным ключам свидетельствует о сближении этих последних с дождевыми потоками, ниспадающими с облачных гор.

(А. Афанасьев)

Поклонные горы и красные села

Почти все древние великие города на въезд и выезд от чужбины, имеют Поклонные горы, а с тем же вместе и Красные села.

На поклонных горах жила радость встречи милого друга, дальнего гостя; на поклонных горах резвилась грусть-злодейка при проводах в дальнюю путь-дорожку, того же друга, того же гостя. В красных селах отдыхали и веселились цари и князья русские.

Все эти поклонные горы и красные села были и есть в Москве и под Москвою, под Владимиром-на-Клязьме, под Юрьевом-Польским, под Пронском, под Михайловом и под многими Городами, отмеченными печатью славяно-русской!..

(М. Макаров)

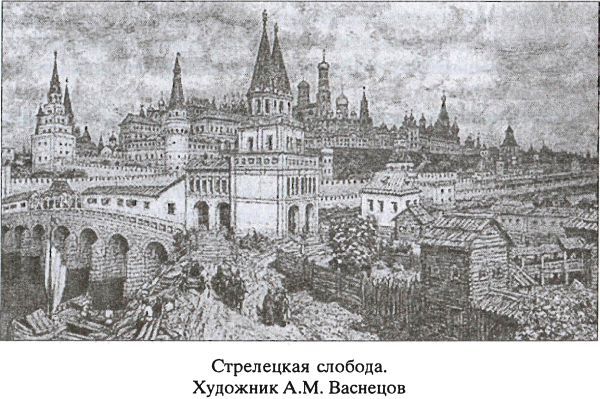

Русские слободы и жители слобод

Гораздо позднее красных сел выстроили подле них жилые хаты людей свободных: торговцев, воинов отставных от княжеской службы, бобылей и прочих. Все эти поселения названы были свободами, может быть, в отличие от крестьян-землепашцев, обязанных в разное время платить то с сохи, то с земли, то с души положенную подать. Впоследствии свободы изменились в слободы, а из слобожан составились станичники, бортники; а ещё позднее: стрельцы, пушкари и прочие тому подобные люди.

Все наши великие древние владения расчислили на станы, и, вот станичники, начальствовавшие над этими станами, подразделялись на старых, молодых, жилых и служилых. Бортники назирали за княжескими пчелами, медом, готовили питье медвяное для князя и народа. Стрельцы имели в своем составе пищальников и копийщиков, и тем и другим придавались ещё в помощь шиши, - народная стража, бессрочная милиция, не столько охранявшая свою область, сколько грабившая по дорогам. Об этих шишах осталось ещё памятью одно урочище в Москве.

В числе всех шишей, пушкарей, бортников и прочих русский народ много видел шептунов, колдунов и людей со всякой древней ворожбою. Все чудеса, все удальства нашей средней истории, конечно же, имеют в своих действующих лицах своего пушкаря, своего стрельца, шиша, пищальцика. Из них же - опричники, кудеяры, лихаревы и другие. Владимирский удалец Иван Федотыч, ходивший один на сотню подвод обозных, пронский вор Марко, братья Рощины, Перфильич, Краснощекий и Верёвкин: все они потомки стрелецкие и казацкие.

От чего прозвалась Рязань Рязанью

У славян не было Рязани, - они пришли с юга и срубили Переславль. Этот городок был памятником Черниговскому полуденному Переславлю, и точно так же срублен Владимирский - город Переславль на Плещеевом озере, в память городу Рязанскому и точно таким же образом переселялись к нам новые города, - Владимиры, Перемышли, Звенигороды и многие другие, все они перетаскивались к нам, может быть, из самых дальнейших стран подсолнечных. Это исполины-путешественники, пригревшие себе места; но не знаем, - на сколько столетий, в местах нынешней нашей Руси, на земле черной; в предысторические времена отверженной, может быть, и солнцем. По крайней мере, так тогда о нашей настоящей земле думали.

Имя Рязани произошло от слова ряса, а ряса - то же, что лощинка, болотное местечко, способное для задержания напора вод, - скат, под которым вода накопляется весною и держится посреди ровных полей на долгое время. Таких ряс и под старою и под нынешнею Рязанью очень много. От этих же ряс получили себе названия (тут же) многие урочища и речки. Таковы, например: Ряса (река), Раковые рясы (селение), Рясск (Ряжский город), Рясань (урочище) и проч. Мудрено ли после этого получить нашей Рязани название Переславля Рясанского. Точно это думал некогда народ рязанский, с тем же согласен был известный у нас в свое время писатель П. Ю. Львов. Но какому языку принадлежало слово ряса, иногда также означающее шарик, мячик, пузырек (ряска)?

(М. Макаров)

Город Ростиславец

В Михайловском уезде, на правом берегу реки Прони, стоит древняя крепостца, известная под именем Ростиславца, или Вышеславца. На площадке внутри этого городища, говорят, есть погреб, прикрытый прочною, решетчатой, железною дверью. В этом погребе хранятся сокровища непостижимые. Днем решетчатой двери никто не видит; но в полночь многие находили ту решетку, сближались с нею, пытались поднять; да вопль, гам, свист, шум и всякие страхи отнимали руки у людей самых неустрашимых, и - таинственный погреб остается неразгаданным. Впрочем, кто ходил к погребу в полночь, один, безоружным, тот мог видеть сияние драгоценностей, ворохами раскиданных по подземелью. Но что он мог сделать один?

(М. Макаров)

Пронское било

В слободе Плотной, составляющей одно из предместий нынешнего города Пронска, на колокольне тамошней приходской церкви, хранится древнее било, южное вече, заменявшее некогда вечевые колокола. Это било, неизвестно для чего, неоднократно переносили из Пронска, верст за пять, в село Елшино; но било опять уходило в старое место в Пронск. Предание говорит, что оно принадлежало женскому монастырю, ныне уничтоженному, бывшему на том самом месте, где теперь сооружена приходская церковь, сохранившая еще и доселе чудное било. Тут похоронены многие княжны и княгини пронские. Сказывают, что одна из них отдала било кладью в церковь с тем, чтобы оно принадлежало навечно одной и той же церкви. Завещание княжны или княгини исполнено, и никакою силою невозможно себе присвоить било с того места, которому оно завещано. Очень часто видели, как сама завещательница, стройная, высокая, точно птица небесная, летала за перенесенным билом в Елшино, и, как сказано, невидимо возвращала его опять на прежнее место.

(М. Макаров)

Проёмный куст

Близ села Старой Дубровы (Пронского уезда), в дачах деревни Студенцы, лет за сорок назад существовал ещё толстый, древний дуб со скважиною. Дуб этот назывался проёмным кустом и украшался развешанными на нём всякими лоскутьями; ствол его препоясан был во многих местах поясками, кушаками и проч.

Он пользовался в простом народе, особым уважением: бедных детей, страдавших грыжею, или, как народ называет, грызью, протаскивали сквозь дубовую скважину раза по три. Уходя от дуба, каждый больной, без исключения, оставлял и прикреплял на нём часть своего платья, или пояс, или кушак!.. Недавно этот проёмный дуб срублен помещиком.

(М. Макаров)

Село Федора Никитича Романова

В Рязанском городе Михайлове недавно еще существовало предание, что он когда-то составлял одну из лучших понизовых собственностей, принадлежащих фамилии бояр Романовых. Лет за сорок народ, старые люди поговорили бы вам еще о селе Федоровском, выселенном из Михайлова на степь Федором Никитичем Романовым. Там в сельской церкви, тогда же, поставлен образ Феодоровской Богоматери: это верная копия с явленной иконы в Костромской губернии. Тут же указали бы вам и на вырытый, по приказанию царя, пруд, на котором, при особых гнездах, долго важивались переселенные из Китая царские гуси.

(М. Макаров)