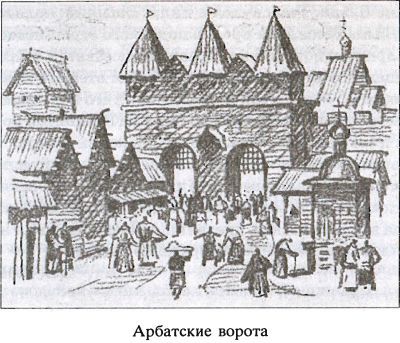

Арбатские ворота

Не шутите и местом Арбатских ворот, ведь и это место добрый памятник в наших древних ерлыках о прежней славе матушки Москвы.

Арбы, телеги, первые начали делаться у нас в Москве на Арбате, и вот от чего московская Арбатская слобода получила свое прозвище; а не от Арабата, как, может быть, думают некоторые! - Да это все ничего, а вот где его славные исторические отметки:

Крестовоздвиженский монастырь (ныне приходская церковь) в 1440 году построен Владимиром Ховриным, воином царедворцем великого князя Василия Темного. Этот Ховрин был душою предан святому митрополиту Ионе и сердечно любил своего князя; он умирал за него, как только мог, по-русски. Но междоусобия князей сломили Василия: Шемяка подло ослепил его, и Владимир Ховрин сложил с себя все светское: он живой залег в гроб дубовый - постригся в монахи.

Но вдруг Мегмет, царь Казанский, явился перед Коломною, сжег ее и, растворив эти ворота широкие от юга к Москве, осадил Москву; отсюда почти до самых стен кремлевских Москва наводнилась казанцами. Князь Василий Темный крепко дрогнул от этой нежданной осады и спрятался! Тут восстал из гроба Владимир; он вооружил хоругвями и крестами свою монастырскую братию, благословил ее со словом: на дело и присоединился с нею к начальнику московских войск, князю Юрию Патрикиевичу Литовскому. Все они пели: днесь благодать Господня с нами!

Казанцы, занятые грабежом и насилием, в свою очередь, дрогнули от неслыханной смелости черноризцев и побежали. Ховрин с монахами, на выбор, с молодцами полетел вдогонку за врагом, отбил у него заполоненных жен, дочерей и детей бояр и граждан московских и, не вводя их в город, всех окропил святою водою на самом месте ворот Арбатских. Кости Ховрина покоятся в московском Крестовоздвиженском монастыре; а монумент его должен быть здесь, у ворот!

Вот другой светлый случай, сбывшийся тут же в воротах к Арбату. Это было в междуцарствие: войска польские распорядились на приступ к Москве и назначили к Арбатским воротам Мальтийского кавалера Новодворского. Отважный поляк с топорами принялся за вырубку палисада; работа пошла быстро; но с нашей стороны, от Кремля, защищал Арбатские ворота храбрый окольничий Никита Васильевич Годунов. Он так же, как и Ховрин, крестом и молитвою ободрял московитян и только ими уничтожал все замыслы Новодворского. Раздосадованный враг начал действовать отчаянно; он употребил свое воинское уменье, наконец, сделал пролом в предвратном городке, достиг, было, и самых ворот Арбатских; но здесь, прикрепляя к воротам петарду, был тяжело ранен из мушкета, упал. Наши видели, как его положили в носилки, как его богатая золотистая одежда окатилась вся кровью, как его шишак, украшенный перьями, снопом спал с головы и, открыв лицо его, показал молодца лепого: большие черные очи его потускли! Вслед за сим, Годунов и русские воины бросились из ворот в неприятельские ряды с белым ружьем, а из-за стен, наши же, руководимые французскими инженерами, спереди и с боков в перекрест, не переставали действовать пальбою из мушкетов. Поляки держались на этом пункте до света; но не получая помощи из своего резерва, гикнули по-свойски и поскакали в утек. На колокольне церкви Бориса и Глеба ударил колокол - и Годунов сам пел: Тебе Бога хвалим!

Рязанские думные дворяне Прокофий Петрович Ляпунов и Григорий Никитич Ржевский особенно уважали церковь Борисоглебскую: они, отправляясь на всякое дело, служили в ней молебны. Неизвестно, был ли который из них вместе с Годуновым против храбреца Новодворского?

Московские жители! Каковы Арбатские ворота, проходя и проезжая их, молитесь образу св. угодников Бориса и Глеба!..

(М. Макаров)

Московская приездня

Ждали на Москву гостей новгородских, ждали смолян, немцев, людей из свейского народа; и не бывало им, тем гостям нашим, в Москве мест и такого договора: как им стать и где им жить у святых церквей православных. Без осуды святительской, без приговора князя великого не ступали нежданные по землям города русского!..

И была на то, для гостя заезжего, слобода приездная; и в той приездне отбирали у гостя слово по крестному целованию и спрашивали: как-де ты по быту чаешь пожить у светлого лика князя православного?

Великое дело было доступ к большому лицу князя Московского: свои князья и бояра его охраняли! На город к нему шли князья из Серпухова, из Звенигорода, берегли его князья из Можайска, суздальцы и юрьевцы… Так было верно, или нет; но то было записано по речам старины дивной. Да! Старина, что диво!

После вся слобода приездная со всеми ее присёлками поступила во власть и дань царевичей грузинских, усердных слуг государей московских. И вот приездня преобразовалась в приестню, а - там и в Пресню!

Рассказ замечательный; почти вероподобный, но кто поручится за его правду сущую? Впрочем, и при других городах есть ещё слободы въездные и выездные. Это осколок с родового обычая подсолнечного!

(М. Макаров)

Подкремлевский дворец Ивана Грозного

И добр и грозен был царь-государь Иван Васильевич Грозный; любил он своих, и бегал он от своих, как от чумы, как от лихой болести! В доброе время во всех он видел людей добрых, а в злой час и не попадайся; хорошо если только отваляет дубинкой, а то, как вздернет выше леса стоячего, то и болтайся на любки птицам небесным! Ну не дай бог эдакого царя кому-нибудь! Чего себе не хочешь, того и ближнему не пожелай.

В Москве он любил жить под святынею в Кремле; а там, как пошли на его царском жилье сплетни, да подзоры, кинул он, царь, Кремль и повел свою жизнь в хижинке на топком месте, в ракитнике на Неглинной. Тут он сам назвал себя пустынником. Долгое время никому он не казался и никто его не видел, совсем он затворился, посыпал голову пеплом; да денно и нощно читал пред иконою Господнею молитву.

Монастырь Воздвижения близок был от царя-затворника; а он, царь, туда не ходил, - там жили люди, и этого для него было довольно: людей он поклялся не любить!

Но от болот тянулась ножка, сапожок - так в старину звались все сухие места, удобные для житья между топями или болотами, - и вот тут царь, в виду часовни св. Николая Чудотворца, построил себе хоромы.

На месте хором этих теперь - Горное правление, - церковь св. Николая недавно уничтожена!..

(М. Макаров)

Обеды царя Феодора Ивановича

Были они в трапезе Чудова монастыря, раз и два на неделе. Туда приходил царь с гостями; их бывало немного. Народ видал тут князя Василия Скопина-Шуйского, сильных бояр Годуновых, окольничих Ивана Сабурова и князя Дмитрия Елецкого. Жён на эту трапезу не приглашали. И трапеза царская была постна и почти безмолвна. Обед начинался тотчас после литургии с молитвою; вставали из-за столов ровно в полдень и с молитвою ж. Царю Феод ору очень нравились такие обеды в палате благословенной!..

Не знаю, кто теперь укажет нам эту благословенную палату. Тут Борис Годунов молчал вместе с другими; но сам с собою говорил очень громко и - заготовлял для себя обеды в Тайнинском. Любопытна эта Чудовская трапеза - она последний пир потомству Рюрика!

(М. Макаров)

Возок царя Василия Иоанновича Шуйского

В рукописном житии св. праведного Иринарха Ростовскаго чудотворца, между прочим, упомянуто: "И повёл он, Царь дать возок свой (св. Иринарху) и конюха, и проводити его до монастыря Борисоглебского. И старец ядый хлеба у данного Болярина: и всего пребысть на Москве часов двадцать, поехал с Москвы и прибыв в монастырь ко Св. Страстотерпцам и вниде в келию свою. И пребывая во святом труде, отпусти конюха и возок к Москве".

Жили старики ростовские и толковали, что возок Шуйского был немецкий, весь покрытый кровлею, побоку со стеклами и с дверью и что крашен он был, тот возок, узорочно и с позолотою; но что в возке царском, как важивалось, езда было только по зиме, а на летнее время под тот под возок колёс ставить не приходилось.

Известно, что первая колесница, присланная в подарок супруге Карла VII, короля французского, была сделана для неё по указу Владислава, короля венгерского и богемского, следовательно, это было изобретение весьма к нам близкое: а потому нет в том и мудрости, что наши цари, а может быть, и великие князья, езжали (когда им было нужно) в возках и колесницах гораздо прежде ещё королей французских!

Димитрий Самозванец, если верить народным преданиям, также имел в своих народных выездах возки и колесницы: при его дворе замечалось много мастеровых иностранцев.

В последствии времени, русский народ смеялся над возками и, в насмешку, называл их погаными курятниками.

(М. Макаров)

Тушинский лагерь

Тушинский лагерь, стоянка второго самозванца Лжедмитрия, прозванного Тушинским вором, находился почти в пятнадцати верстах от Москвы, близ Москва-реки, на низменном месте (по дороге в г. Волоколамск и в Новый Иерусалим). В XIV столетии Тушино принадлежало киевскому боярину Квашне, который, по преданию, спас жизнь Ивану Калите во время битвы его с тверитянами под Переяславлем и за то получил себе во владение весь круг реки Выходни. В XVI столетии вся местность сделалась собственностью воеводы Тушина и пошла в приданое за дочерью его, вышедшею замуж за князя Телятевского; по пострижении своем в схимонахини она отказала отчину свою Преображенскому монастырю, существовавшему на обрывистой горе, прилегающей к Москва-реке, и состоящему в зависимости от Троицкой Лавры.

Летом 1608 года самозванец приблизился к Москва-реке и выбрал для своего становища место между реками Москвой и Выходней, в Тушине, а царское войско расположилось на Ходынском поле, сам же царь Василий Шуйский, лично начальствуя над отборными полками, стоял на Пресне, на самом том месте, где впоследствии царь Михаил Федорович встречал отца своего, патриарха Филарета, возвращавшегося из польского плена. При Шуйском находился подвижной гуляй-городок, устроенный на возах, с которого стрельцы стреляли в неприятелей.

Взглянем мысленно на эту местность, окрестности которой были тогда очень оживлены: у самозванца было до пятидесяти тысяч сбродного войска, состоявшего из поляков, запорожцев, донских казаков и русских изменников; к зиме поделали они себе землянки и шалаши из хвороста и соломы, покрыли их дранью и кожами, стан окопали и огородили частоколом, устроили погреба; даже поделали башни для стратегических наблюдений и построили широкие ворота для встречи Марины Мнишек. Туда с разных сторон тянулись обозы со всяким продовольствием; там был настоящий базар, говор и толкотня продавцов и покупателей.

(С. Любецкий)

Курьи ножки

Устроилась, при московских царях, поварня, и много было поваров при той при поварне: и отвели тем поварам место на слободу, а назвали ту слободу поварскою. Много было у той поварской хозяйского приюта! Юн был царь Михаил Федорович, а знал он царский порядок. Не живали до него с его порядком, князья и цари московские! В особую статью поставил он поваров, хлебню; особый же приют дал он слугам столовым, скатертникам, молочникам, коровникам, птичникам; и завёл он тут большой куриный двор. А стоял тот двор у часовни Никольской, огорожен он был тыном узорочно, и важивались в нем куры голландки; и не редкость там были петухи гилянские. Не говорят, однако же, наши старики о курах индейских: знать, что их вели в другом месте.

На порядке тоже, было ссор и всяких дрязг у пристольного народа: и просили они царя о рассуде не одиножды. Иной говорил: у меня-де огорода нет; тот хлопотал о дровах; кто о шубе; кто о рубашке! Просто ещё наше было государство: всякая мелочь шла прямо к царю! И вот царь сам изволил слушать и судить эту всякую мелочь. Обычай? Он и теперь ещё ведётся у старинных людей русских. Помогай Бог хозяину - всё до него идёт!

И вот, правда или нет, за что куплено, за то и продажа. Жаловались повара царю, что мал-де наш погост на кладбище, что у всех-де других буйвища широкие и есть где о родителях и повыть, и поплакать. Призадумался на ту просьбу царь-государь и скорой речи поварам не дал. А как пошёл слух, что у поваров будет-де шум со слободскими, промолвил царь: как быть!

Скоро пришли повара и в другой раз на двор царский, и говорили старики царю: "Государь! Ты наш царь-отец милосердный. Смилуйся! А чем-де лучше нас кречетники, да конюшие; но ведь богаты они раздольем в буйвище! У нас только, грешных, теснота родителям!"

И отвечал им государь: "Знаю; да где ж я отведу вам буйвище, того и сам не ведаю?" Ласково это было слово царское, смело повара опять поклонились царю до земли и указали на Николину часовню, при дворе курином. Не малую-де ножку та часовня занимает; а ножка-де та лежит в пусте; ни у конюших, ни укречетниковонаневуборе. - Дело! - вымолвил государь, - в пусте земля ничья; живёт она людскими руками. И пожаловал тут он поварам грамоту на Николино кладбище и, с тем же вместе, при курином дворе, две от того двора ножки. И вот с той поры прослыло то урочище на курьих ножках.

Точно ли, всё это при царе Михаиле Фёдоровиче было? А народная догадка близка к делу: у нас был земляной размер ножками (полосками), особенно в поростях лесных. Тут и теперь вы ещё услышите: Борисову ножку, Марьину ножку (долю) и проч.

(М. Макаров)

Алексеевский дворец

Немногие помнят Алексеевский дворец на Троицкой дороге, под Москвою. Теперь он принадлежит уже почти к преданиям; нынче от него нет ни кирпичика, ни бревнышка, ни черепочка от жилого дела, как говорят наши добрые старики. Это было низенькое, продолговатое, сосновое строение, в котором расположилось только семь небольших покоев с тремя красными выходами при крыльцах. В каждой горнице стояли изразцовые росписные; голландская печь, сработанная на изразцовых же круглых ножках, с подпечьями, запечьями и конурками для кошек. На этих изразцах изображались девизы, как, например: купидон обуздывает льва и проч. Вот надпись над подсолнечником: кое место солнце, там и я за ним; а вот еще подпись под совою: вижу и во тьме тьмущей и проч. В иных комнатах, на других печах представлены были в ярко-желтых шапочках голландские рыбаки на ловле сельдей!.. В комнате царевны Софьи Алексеевны под киотой висел на стене шкафчик со стеклами; тут лежали гребень, полотенце, греческое мыло, сурмилы, румяны, и всякие разные девические снадобья.

Карамзин много рассказывал об этом дворце, спорном месте о рождении Петра Великого с местом дворца Коломенского. Еще пятьдесят лет назад наши московские старики показывали здесь тропу прогулок царских, замечали вам окошко, под которым всегда сиживал добрый царь Алексей Михайлович; он любил посматривать на путь-дорожку Троицкую. Впрочем, Алексеевское, хотя и царское семейное селение, хотя и самое ближайшее к Москве; но оно так же, как и Софьино, как и другие села, немного сохраняет в своих преданиях любопытных семейных картин из жизни Романовых.

(М. Макаров)

Ростокино

Близ села Алексеевское, на правой стороне, находится памятник благодеяний Екатерины II; это прекрасный водопровод, устроенный для снабжения Москвы чистою водою, нашею поилицею (императрица любила во многом следовать примеру древних римлян, которые ничего не жалели, чтобы иметь у себя в городах хорошую воду, необходимую для здоровья). До этого времени Москва пользовалась трехгорною и Преображенскою водою, но за ней посылать было далеко, а москворецкая вода и в то время была уже мутна и нечиста. Екатерина поручила генералу Бауру провести из мытищинских ключей в Москву воду трубами.

Далее, в полуверсте от Алексеевского, следует сельцо Ростокино, расположенное на реке Яузе. Некогда ярая, полногрудная Яуза, упоминаемая в старинных народных песнях, вытекает из мытищинских громовых водоемов, течет излучиной мимо Тайнинского, Медведкова, Свиблова, Леонова и протекает в Москву; некогда чистые кристальные воды ее поили московских обывателей; но в каком виде находится она теперь!..

Окрестности описываемых местностей издавна славились грабежами, в них свирепствовала девка-богатырь Танька, разбойница Ростокинская, со своей шайкой, приютом которой были окрестные леса. Один из них, простирающийся от Ростокина влево, до сих пор носит название Татьянкиной рощи. Современником Таньки был известный мошенник и ловкий сыщик Ванька Каин, который сначала прикрывал ее деяния, а потом выдал ее сыскной полиции, вследствие чего она была повешена.

В Ростокине москвичи встречали первого русского царя Иоанна, еще не Грозного, возвращавшегося с большим торжеством по взятии татарского гнезда - Казани; со слезами восторга и умиления народ стремился лобызать руки и одежду его. Сняв с себя бранные доспехи, надел он заповедную наследственную шапку (корону Мономаха) и пошел за крестным ходом в город. Это был лучший эпизод из всего его царствования…

(С. Любецкий)