И хотя империализм еще оставался одним из главных приоритетов Великобритании, в 1920–1930-е годы все большее значение стали приобретать социальные реформы. Благодаря более развитому чувству индивидуализма и либерализма в Англии они значительно отличались от континентальных аналогов. Но это вовсе не значит, что их не было вообще.

Социалистическая революция английского типа на Британских островах шла полным ходом, утверждал в 1934 г. Ф. Рузвельт: "Эти люди (критики) ставят нам в пример Англию. Они хотят, что бы мы поверили, будто Англия добилась успехов в борьбе с депрессией, не прилагая ни каких усилий, просто положившись на естественный ход вещей. У Англии есть свои особенности, как и у нас свои, но я сомневаюсь, чтобы хоть один осведомленный наблюдатель мог упрекнуть Англию в очень уж большом консерватизме пред лицом нынешней чрезвычайной ситуации. Разве не факт, что все время… Великобритания по многим направлениям социального обеспечения продвигалась быстрее Соединенных Штатов? Разве не факт, что отношения между трудом и капиталом на основе коллективных договоров в Великобритании получили гораздо большее развитие, чем в Соединенных Штатах? И стоит ли удивляться, что консервативная пресса Англии с простительной иронией называла наш "Новый курс" просто попыткой угнаться за английскими реформами, которые идут уже не менее десяти лет".

Косвенную оценку достижений социальной политики Англии в 1920–30-е годы невольно сделал У. Ширер, и хотя его выводы нельзя считать обобщающими и решающими, тем не менее они являются весьма показательными: "Молодое поколение Третьего рейха росло сильным и здоровым, исполненным веры в будущее своей страны и в самих себя, в дружбу и товарищество, способным сокрушить все классовые, экономические и социальные барьеры. Я не раз задумывался об этом позднее, в майские дни 1940 года, когда на дороге между Аахеном и Брюсселем встречал немецких солдат, бронзовых от загара, хорошо сложенных и закаленных… Я сравнивал их с первыми английскими военнопленными, сутулыми, бледными, со впалой грудью и плохими зубами - трагический пример того, как правители Англии безответственно пренебрегали молодежью"…

Социалистическая революция в Англии продолжится после Второй мировой войны. В 1945 г. на выборах победят лейбористы, которые национализируют угольную промышленность, оборонные предприятия, транспорт, но главное проведут радикальные реформы в здравоохранении и образовании. Теперь медицинская помощь и высшее образование станут доступными для людей из всех классов. Консерваторы, победившие на выборах в 1951 г., будут вынуждены продолжить политику лейбористов в данных вопросах. Социалистическая революция стала необратимой.

ФРАНЦИЯ

Французы отличаются от всех других европейских народов тем, отмечал В. Шубарт, что: "француз существо социальное… типично французским литературным жанром стал социальный роман, мастером которого является Бальзак; а социология, как ее обосновал Конт, - типично французская наука". Уже в лозунгах Великой французской революции звучали призывы к братству - социальному единению. Во Франции социалисты были близки к захвату власти в 1851 г. и только переворот Луи-Наполеона предотвратил его. В теории французы оставались первыми социалистами, хотя на практике, в социальных реформах отставали даже от кайзеровской Германии.

Для того чтобы понять Францию, нужно понять французов. А для этого стоит обратиться к наблюдениям тех выдающихся авторов, которые с разных сторон описывая особенности нации, постепенно дают представление о ее обобщающем портрете:

Ф. Уильяме обращал внимание на огромную аморфную массу крестьян и мелких предпринимателей, которые "были консерваторами в социальном и экономическом плане, но при этом ярыми республиканцами… Будучи обязаны своим положением Революции, они были полны решимости сохранить революционное наследие. Это и было главной причиной любопытного противоречия между их словами и поступками: революционная лексика в политической сфере, консервативный характер в общественной деятельности".

Н. Бердяев был удивлен тем, что "из всех народов французы более всего затруднены в своих отношениях к ближнему, в общении с ним, это результат французского индивидуализма… У французов меня поражала их замкнутость, закупоренность в своем типе культуры, отсутствие интереса к чужим культурам и способности их понять", "…во французской мысли, несмотря на скептицизм, на полную свободу искания истины, было довольно большое единство и даже надоедающее однообразие. Почти все верили в верховенство разума, все были гуманистами, все защищали универсальность принципов демократии, идущих от французской революции. Мысль немецкая или русская казалась темной, иррациональной, опасной для будущего цивилизации восточным варварством".

Н. Тургенев за полвека до этого, накануне войны 1871 г. писал: "Я и прежде замечал, как французы менее всего интересуются истиной… Они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность, - особенно остроумие. Но есть ли во всем этом правда? С этим нежеланием знать правду у себя дома соединяется лень узнать, что происходит у других, у соседей. И притом, кому же неизвестно, что французы - "самый ученый, самый передовой народ в свете, представитель цивилизации и сражается за идеи"… При теперешних грозных обстоятельствах это самомнение, это незнание, этот страх перед истиной, это отвращение к ней - страшными ударами обрушились на самих французов". "Я все это время прилежно читал и французские, и немецкие газеты - и, положа руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения. Такого фанфаронства, таких клевет, такого незнания противника, такого невежества, наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог…"

Наиболее глубокий и всесторонний анализ психотипов европейских народов накануне Второй мировой войны очевидно оставил В. Шубарт. Его выводы обобщают и развивают вышеприведенные наблюдения: "Француз и сегодня все еще живет, как во времена своей революции… В мчащуюся вперед эпоху индустрии и техники он вступил только разумом, не сердцем. Франция - страна крестьянская; ее жителям, особенно в провинции, свойственна степенность крестьянина… У француза несравненно больше времени и больше досуга, нежели у немца или англосакса. Если вы увидите в Париже загнанных людей, знайте: это проезжие немцы…".

Не случайно Дж. М. Кейнс сравнивая Францию и Германию в 1914 г. отмечал, что с момента объединения последней в 1870 г. Германия благодаря упорному труду стремительно взлетела на вершину мирового могущества. Франция же в этот период наслаждалась жизнью и даже сокращала свое население, все больше отставая в промышленном и экономическом развитии от своего соседа.

Шубарт характеризовал французов, как народ "мещан-буржуа, к которым относится также и большинство рабочих… "Любите землю!" - вот императив этой нации.

Она ищет земного блага, хорошей жизни, радостей за столом и в постели… Облагороженное наслаждение жизнью заполняет всю ее целиком… (мое искусство и моя профессия - жить), - сказал Монтень… (как прекрасна жизнь) - вот житейская мудрость этой страны. Первое место здесь занимает право на жизнь, а не на труд, как в Германии".

По отношению к другим народам отмечает В. Шубарт "чувство непременного превосходства над ними во всем - первое и единственное ощущение, возникающее у француза при взгляде на них… Француз не учит иностранных языков, неохотно ездит в другие страны. Он путешествует по своей стране или по ее колониям. Франция для него - целый мир. Немец не интересуется миром потому, что мир отталкивает его, а француз - потому, что влюблен в себя".

"Француз так же экономен, мелочен и малодушен, как и немец, он скуп и полон забот о будущем с никогда не ослабевающей потребностью в гарантиях. К друзьям он, может быть, относится щедрее немца, но русские масштабы и к нему неприложимы, это его лишь скомпрометировало бы. Гарпагон у Мольера - типично французский образ. За милые сердцу идеи француз отдаст жизнь, но не сбережения. Он стремится к неподкупной искренности в науке, но сделать честную декларацию доходов… это свыше его сил. Из предусмотрительности он ограничивает и число своих детей: состояние не должно дробиться на множество долей, иначе его не хватит никому. - Все это говорит о том, что и француз глубоко страдает от изначального страха - этого основного зла прометеевской культуры".

"Как схожи Декарт и Кант - наиболее типичные представители духа своих наций! Изначальный страх - преобладающее ощущение и у француза. А поскольку у них борьба против него концентрируется в области теории, то в своем мышлении он даже еще холоднее и непреклоннее, чем пруссак". "Методом, с помощью которого француз борется с изначальным страхом, является рассудок, но не воля. Он думает глубже немца и англосакса, но менее деятелен, чем они. Его доверие к разуму безгранично".

"Француз хочет отличаться от других, но не стремится к уединенности. Русский - братский всечеловек, немец - радикальный индивидуалист, англичанин - типовой индивидуалист, француз - индивидуалистическое социальное существо. Француз видит в человеке существо, стремящееся к обществу, но не ради общества, а ради самого себя. Он нуждается в обществе, как в фоне и резонансе собственной персоны. Жизнь француза проходит под знаком соревнования… Главное - выделиться среди других, будь то политическая или боевая слава, художественный успех, научное достижение, богатство, власть, изысканность манер или галантность, воздействие красноречия или искусство повелевать массами. Отсюда честолюбие и тщеславность француза. Gloire и honneur (слава и честь) для него наиважнейшие понятия. Решающим считается не то, что человек из себя действительно представляет, а то, каков его вес. Забота о социальной видимости цветет пышным цветом".

В Первой мировой войне Франция из 40 млрд. франков зарубежных капиталовложений потеряла 25 млрд., в том числе 18,3 млрд. - в России. В целом военные разрушения, материальный ущерб и сокращение золотого запаса в сумме составили 55 млрд. франков; кроме того, война отяготила Францию 35 млрд. долгов своим союзникам, в первую очередь Англии и США. Правда, небольшие государства Европы должны были Франции 17 млрд., но рассчитывать на его погашение в ближайшем будущем французам не приходилось.

В выигрыше от войны, по данным оппозиции, оказался только крупный капитал: монополии обогатились за время Первой мировой на 40 млрд. фр., по другим данным, их доходы только за 1918 г. составили почти 100 млрд.. С окончанием войны крупный капитал развернул борьбу за демобилизацию экономики и промышленности, за дерегулирование, за снятие ограничений на экспорт капитала, за возвращение к свободе торговли и обширному импорту. Правительство с трудом шло на уступки, поскольку эти меры вели к разорению мелких предпринимателей.

Дефицит бюджета покрывался косвенными налогами и налогами на сделки, наносящими удар как по трудящимся, так и по мелкой буржуазии. Раскол между крупной и мелкой буржуазией, правыми и умеренными политическими партиями постепенно углублялся. Для покрытия растущего дефицита, французское правительство обратилось к банку Моргана "всегда готово(му) прийти на помощь ради стабилизации". Однако, когда в 1919 г. настал срок возврата кредита, оказалось, что печатный станок, пущенный для покрытия дефицита, съел почти /4 стоимости франка. В течение последующих лет франк продолжал прыгать вверх-вниз. Был момент, когда стоимость франка падала до 1/10 первоначальной стоимости.

В марте 1924 г., в то время как приближалось время оплаты значительной части госдолга, резко вырос дефицит бюджета и рынки отказались от сотрудничества с французским Минфином. Началась паника, и французы кинулись менять франки на доллары и фунты. В отчаянии правительство снова обратилось к Моргану с просьбой о займе в 50 млн. долларов. Эксперты Моргана решили, что этого мало, и предложили удвоенную сумму, но на жестких условиях: золотое обеспечение кредита, повышение налогов, сокращение расходов на реконструкцию и отказ от принятия новых расходных программ. Несмотря на то, что сделка остановила катастрофическое развитие событий и курс франка начал расти, ее условия настолько возмутили население Франции, что на майских выборах правительство пало.

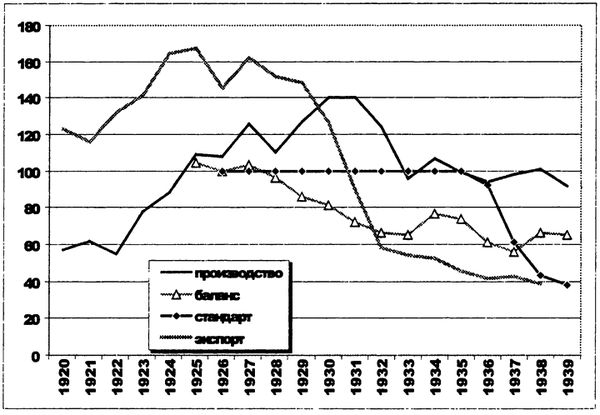

Между тем постоянное обесценивание франка и устранение германского конкурента способствовали увеличению экспорта, стимулировавшего рост производства. Объем экспорта к 1924 г. вырос почти в 1,5 раза, по сравнению с довоенным периодом. С другой стороны, германские репарации позволили Франции осуществить реконструкцию тяжелой промышленности, к которой добавился потенциал высокоиндустриальных районов Эльзаса и Лотарингии, полученных по Версальскому договору. В результате уже к 1924 г. Франция достигла довоенного уровня производства, а к 1930 г. превысила его на 40%. Однако, хотя промышленное производство во Франции выросло с 1920 г. до 1929 г. почти в два раза, ее доля в мировом промышленном производстве снизилась, и она значительно отставала от Англии и Германии.

Промышленное производство и экспорт (в % к 1913 г.), торговый баланс (в %), золотой стандарт (в % от номинала) Франции

Отличие Франции от других великих держав заключалось в значительно меньшей емкости внутреннего рынка, что было связано с чрезвычайно высоким удельным весом мелкособственнических слоев. Французское сельское хозяйство, со времен Великой революции давшей крестьянам землю, в виду малоземельности оставалось полунатуральным, низкотоварным. Аналогичная ситуация складывалась и в городах, где преобладало в основном мелкое промышленное производство, особенно в таких специфических для Франции отраслях легкой промышленности, как производство модного платья, предметов роскоши и т.д. Отставание в промышленном производстве Франция компенсировала своей активностью в банковском деле, что придавало французскому корпоративному капиталу ростовщический характер. Так, в 1929 г. доход от промышленности составил 10,5 млрд. фр., а от ценных бумаг - 28,3 млрд..

При этом французские капиталы охотнее вкладывались не в отечественную промышленность, а за рубеж. Малейший намек на кризис немедленно вызывал бегство капиталов. Наглядным примером в данном случае, был период 1924–1926 гг. Правительство Франции ничего не могло с этим поделать (тогда за 22 месяца сменилось 10 министров финансов).

Ситуация резко ухудшилась в 1926 г., когда Франция была вынуждена подписать соглашение о выплате военных долгов США. До этого выплата долга Францией союзникам не рассматривалась всерьез. Ее считали не более чем моральным обязательством. В бюджете 1925 г. расходы на выплату военного долга не были запланированы. Подписание соглашения о выплате долгов привело в том же году к падению кабинета Э. Эррио. В июле 1926 г. франк стоил 1/5 доллара по отношению к 1918 г., в то время как оптовые цены ежемесячно росли почти на 15%. Французы вновь спешно выводили капиталы за границу.

В этот момент к власти пришло твердое правоцентристское правительство Р. Пуанкаре. Его политика сводилась к возврату крупных капиталов, бежавших за рубеж, путем стабилизации франка. С этой целью он внезапно снизил налоги с богатых и поднял пошлины на потребительские товары массового спроса. Реакция рынка была поразительной:

Капитал хлынул обратно во Францию. Французский банк принялся в большом количестве печатать франки. Иностранные резервы банка невероятно разбухли. Всего за четыре месяца франк набрал свой вес, после чего остановился и с незначительными колебаниями оставался незыблемым в течение последующих 10 лет. Франция вернулась к золотому стандарту на основе курса франка, установившегося de facto. В 1926–1929 гг. Франция имела бездефицитный бюджет, стабильную валюту и … отрицательный торговый баланс.

Успеху консервативной политики Пуанкаре в немалой мере способствовала очередная американская помощь. В августе 1926 г. генеральный агент по репарациям П. Гилберт заключил с французским президентом Р. Пуанкаре сделку, по которой в первые три года выплаты военного долга Франции Америке вычитались из более крупных германских репараций Франции. В свою очередь, американские кредиты Германии, по плану Дауэса, обеспечили последней возможность выплаты этих репараций Франции.

Указывая на причины успеха своего наследника на посту премьер-министра, Э. Эррио в этой связи отмечал: "Я лишний раз убедился в том, как в трагические минуты власть денег торжествует над республиканскими принципами. В государстве, являющемся должником, демократическое правительство - раб".

Структура экономики Франции предопределила форму кризиса, в которой она оказалась в результате Великой депрессии. Во-первых, представители верхушки финансового капитала и миллионы держателей ценных бумаг, в том числе обширный слой рантье, препятствовали обесценению валюты. Во Франции и в годы кризиса сохранялся золотой стандарт, тогда как от него отказались и Германия, и Англия, и Соединенные Штаты. Высокий курс национальной валюты обвалил французский экспорт. Во-вторых, меньшая емкость внутреннего рынка приводила к очень медленному рассасыванию товарных запасов. В-третьих, строгий таможенный протекционизм и последующая девальвация франка повлекли за собой резкий рост цен на внутреннем рынке, дополнительно снизив его товарную емкость.

В результате к 1933 г. промышленное производство во Франции обрушилось до уровня 1913 г., в дальнейшем впав в стагнацию, продолжавшуюся практически до самой Второй мировой войны. Однако относительно других стран глубина кризиса во Франции не достигла даже уровня Англии, как следствие уровень безработицы и обнищания низов в ней был значительно ниже.

КАКИЕ ЖЕ СИЛЫ УДЕРЖИВАЛИ ФРАНЦИЮ НА ПЛАВУ?

В данном случае источники были более разнообразными, чем в Англии.

Во-первых, германские репарации, значительно превышавшие выплаты Франции по ее военным долгам, позволившие французам возродить свою экономику после войны;