в) какие-то кельты.

Так кто же все-таки напал на дунайских славян? Кто внедрился в их ряды и потом так притеснил, что несчастные норики (как тут не перефразировать шекспировского Гамлета: "Бедный Норик!"?) улепетнули с Дуная на Вислу, а чтобы проклятые волохи не догнали и не добавили, на всякий случай еще и переименовались в ляхов? Интрига вопроса в том, что в разные периоды истории иллирийское среднее Подунавье в районе Норика захватывали или могли захватить и кельты, и гето-даки, и римляне.

Рейнские кельты были первыми достоверно известными в истории Европы захватчиками территории современной Австрии. Именно они на рубеже V-IV веков до н. э., еще в самом начале "великой кельтской экспансии", основали на Дунае город Виндобону, которая со временем превратилась в столицу Австрии Вену.

Предполагаемые предки румын имели некую возможность напасть на среднее Подунавье в I веке до н. э. при гето-дакском вожде Буребисте. Примерно в это же время существовало иллирийское царство Норик. В принципе возможно допустить, что Буребиста, славившийся смелыми рейдами в Македонию и Иллирию, устраивал набеги и на Норик. Но в любом случае у гето-даков не было времени поселиться среди нориков и притеснять их; для этого правление Буребисты было слишком коротким, а его военная активность в конечном счете только спровоцировала начало покорения римлянами Дакии и всего Подунавья, включая Норик.

Римляне завоевали Норик где-то на рубеже эр, вполне возможно, вследствие войны против Буребисты. Не сохранилось никаких исторических свидетельств притеснений римлянами завоеванных нориков, равно как и археологических следов бегства жителей Норика того времени на Вислу. Наоборот. На рубеже эр уже четко обозначаются археологические векторы массового расселения древних германских племен с севера центральной Европы, в частности с Вислы, на юг и юго-восток, куда вслед за бастарнами и скирами устремляются сначала лугии и вандалы, а затем готы и гепиды.

Но самое главное, все три перечисленных случая не должны иметь никакого отношения к истории славян согласно господствующей среди ученых, историков и археологов, точки зрения, что говорить о славянах до V века н. э. вообще не имеет смысла. Поэтому давайте посмотрим, кто нападал на Норик в районе V века и после.

Именно с V века в Европе начинается долгая круговерть "переселения народов". В 408 году н. э. Норик захватывают вестготы, через год – остготы. Думаю, без притеснений и немалых тут не обошлось. Вслед за готами по Норику прошлись лангобарды. Заметной германизации подверглись не только Трансальпийская Галлия, но почти вся Италия. Но немцев наши летописи отличают с самых древних времен (можно вернуться на закладку "Потомство иафета"), и не видно причин, с чего бы им обзывать немцев волохами.

В VI-VII веках до Норика добираются авары. Но нехороших аваров, злостно притеснявших дулебов, "Повесть" знает, именует обрами и вряд ли путает с волохами.

А затем набирает силу "славянский реванш". Считается, что в VII-IX веках славяне заселяют основные территории современного обитания. Так что если в это время кто-то кого-то и притеснял в Норике, то славяне могли быть только притеснителями, а не притесняемыми. В VII веке возникает государство Само – первое в истории славянское государственное образование (если, конечно, не считать славянским государством царство Норик I века до н. э.). В IX веке преемницей Само становится Великая Моравия, где появляется первая оригинальная славянская письменность.

Правда, славянская экспансия охватила лишь три стороны света. На западе она уперлась в непреодолимую преграду – мощь государства франков. И сила одолела силу. С VIII века как раз захватом Норика начинается медленная, но неуклонная подвижка на восток границы между германским и славянским мирами. В результате на рубеже IX-X веков Великая Моравия подвергается иноземным вторжениям сразу с двух сторон. "Ползучую интервенцию" Восточно-франкского королевства, будущей Германии, останавливают наводняющие Среднедунайскую равнину венгры. Но немцев на роль волохов мы уже успели отмести, а обзывать волохами хорошо ему известных венгров у автора "Повести" тоже оснований не видно.

И что же в итоге? А ничего! Ни один известный нам исторический факт не может быть поставлен в соответствие этой маленькой цитате. Тупик.

Некоторую надежду нам дарит академик О. Трубачев предлагающий в недавно вышедшей книге "Этногенез и культура древних славян" свое решение этой проблемы. Читать сразу две книги, мой любящий порядок читатель, мы не будем. Если же вкратце, Трубачев склоняется к тому, что волохами "Повести" были все-таки древние кельты, а их нападение на дунайских славян имело место в Норике во время "великой кельтской экспансии". Magari… Черт возьми, кажется, я ненароком перескочил на итальянский. Уж больно уместно здесь такое великолепно короткое и емкое итальянское словечко magari, которое можно перевести на русский целой фразой: "хорошо бы, если бы это было бы так". Действительно, хорошо бы! Правда, в этом случае надо не только допустить, что славяне существовали уже в середине I тысячелетия до н. э., причем именно на Дунае, но и что до автора "Повести" об этом дошла вполне определенная информация. Первое я себе представить еще могу (скорее, хочу! Magari!!!), а что до второго… Как-то не получается.

К сожалению, мой заблудший читатель, я не выведу тебя из тупика, в котором мы оказались. Могу лишь констатировать последовательную позицию автора "Повести" в отношении волохов, которую он еще раз подтверждает позже, под 898 годом (здесь мы с тобой, мой суетливый читатель, вновь забегаем вперед):

"в год 898…Сидели ведь тут (за Карпатскими горами, то есть в теперешний Венгрии) прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили волохи. а после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской".

Если следовать Трубачеву, то получается весьма занимательная картинка. Во-первых, славяне "сидели" в Норике минимум с середины первого тысячелетия до Рождества Христова. Во-вторых, слово "после" в этой цитате означает ни много, ни мало через тысячу триста лет, имея в виду время, прошедшее между захватами Норика кельтами (рубеж V-IV веков до н. э) и Паннонии венграми (рубеж IX-X веков н. э). Лично я, жалея твои джинсы (узкую юбку?), мой торопливый читатель, отказываюсь шагать по истории такими шагами. Если в том, что говорит "Повесть", есть хоть капля правды, то вторжение волохов в Норик и Паннонию могло произойти и каким-то чудом осталось совершенно не замеченным историей и археологией, где-то в VI-VIII веках. Такой серьезный "прокол" историков и археологов странен, но в принципе возможен. Мне кажется, в пользу его возможности находится один неожиданный косвенный аргумент, о котором мы поговорим в "Измышлениях". А пока нам придется отложить загадку нападения таинственных дунайских волохов на загадочных дунайских славян.

"Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из варяг в Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море варяжское. И по тому морю можно плыть до рима, а от рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река… а Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет русским".

Мы с тобой, мой набирающийся опыта читатель, уже начали потихоньку привыкать: в "Повести" что ни фраза, то проблема. Но "путь из варяг в греки", разве тут можно найти что-либо интересное? Само сочетание слов настолько привычно и замусолено, что мысль на нем просто не хочет останавливаться. И напрасно. Очередная цитата, несмотря на затасканность и кажущуюся тривиальность, – одна из самых загадочных и интригующих в "Повести".

Для начала пришла пора разобраться, что есть Варяжское море "Повести" и где оно находится. Здесь у нас с тобой, мой читатель-исследователь, появляется возможность сделать сногсшибательное географическое открытие. Оказывается, Варяжское море – это Балтийское море + Атлантический океан + Средиземное море, походя не упоминая такие мелочи, как Северное, Эгейское и Мраморное моря, Скагерраки и Ла-Манши, Гибралтары и Дарданеллы.

Второе открытие тебя, мой и так пребывающий в нокдауне читатель, способно и вовсе повергнуть в нокаут: никакого "пути из варяг в греки" в "Повести" вовсе нет!!

Встряхнись и прочти сам еще раз внимательно последнюю цитату. Автор действительно описывает некий водный путь, состоящий из нескольких последовательных участков. Слова "из Варяг в Греки" относятся только к самому первому участку этого пути, за которым после союза "и" следует второй участок: "из Греков по Днепру", затем третий – волок с верховьев Днепра до Ловати, четвертый: по Ловати в озеро великое Ильмень, далее Волхов, Нева, Варяжское море… Как ни вглядывайся, нету ни точки, ни двоеточия после слов "из Варяг в Греки", и никаких оснований подразумевать их там из-за последующего союза "и". Кроме того, не уйти от факта, что участки пути описаны строго последовательно, и первый участок "из Варяг в Греки" вписывается в эту последовательность, хотя сама последовательность описания указывает направление не от варяг к грекам, в нашем привычном представлении, а ровно наоборот. Если процитированный отрывок читать честно и беспристрастно, то речь в нем идет о следующем водном пути:

Варяги → Греки → Днепр → волок → Ловать → Ильмень → Волхов → Нева → Варяжское море (Балтийское море + атлантика + Средиземное море) → Рим → Варяжское море (Средиземное море) → Царьград → Понт, Русское море (Черное море).

Формально действительно получаем путь от варягов до Черного моря, но совершенно очевидно, что это не путь "из варяг в греки", как мы привыкли его понимать. На самом деле "Повесть" описывает некий безымянный водный путь вокруг всей Европы, причем традиционный путь "из варяг в греки" оказывается лишь его частью, и эта часть описывается в направлении противоположном привычному – с юга на север.

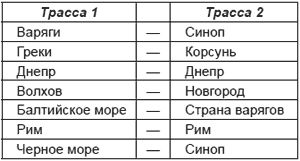

Давай, мой беспристрастный читатель, зафиксируем на будущее трассу нашего "циркумъевропейского" водного пути в несколько сокращенном виде.

Трасса 1: Варяги → Греки → Днепр → Волхов → Балтийское море → Рим → Черное море и оставим на ней соответствующую закладку: "Трасса 1"

А что нам говорит об этом загадочном пути современная наука? По последним данным археологии и нумизматики (самый надежный археологический ориентир – клады с точно датируемыми монетами византийской чеканки) днепровско-волховский путь, который мы традиционно зовем путем "из варяг в греки", начинает функционировать не ранее середины X века, то есть минимум на столетие позже времени, обозначенного в "Повести". До X века вся масса восточного серебра доставляется из Персии в Прибалтику и Скандинавию по Волге через Хазарский каганат, а византийское золото из Черного моря идет на Волгу по Дону и Оке. И только во второй половине X века, вероятно, после разгрома Хазарии Святославом волжский путь уходит на второй план, а днепровско-волховский становится главным. Притом полезно заметить, что вплоть до X века никаких скандинавских следов в районе Киева археологи не находят.

Это только первое из многих вопиющих противоречий между "Повестью" и современными данными археологии.

"…из руси можно плыть по волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине – в землю варягов".

А вот и "удел Сима". На сей раз "пределы Симовы" помещены на восток не "отсюда", а от Волги. Если считать это ответом, то удел Сима "Повести" – это Хазария, точнее то, что от нее осталось за Волгой после разгрома Святославом Хазарского каганата. Вероятно, с точки зрения автора "Повести", право называться "уделом Сима" давало Хазарскому каганату исповедание в нем иудаизма как господствующей религии.

Полегчало? Совсем чуть-чуть. Даже с учетом того, что Варяжское море "Повести" на востоке доходит аж до Константинополя, Хазарию оно своими водами все равно не омывает. Хоть как-то примирить Варяжское море с Хазарией могло бы море Черное – как-никак оно все же "залив" Средиземного, и исторический Хазарский каганат с VII века получил выход к Азовскому и Черному морям на берегах Таманского и Крымского полуостровов. Но тогда получится, что варяги "сидят" на Черном море! Ничего не попишешь, придется отметить еще одну загадку "Повести" – черноморских варягов.

Меня всегда поражала бестолковость древних скандинавов, которые якобы ходили путем "из варяг в греки" в традиционном понимании оного. Если даже вскользь посмотреть на карту, то станет ясно, что означенный путь из Балтийского моря в Черное – самый неудобный. Не говоря о необходимости преодолевать пороги и на Волхове, и на Днепре, просто напрашивается спрямить путь и идти из Балтики на Днепр сразу по Западной Двине, не делая огромную дугу по Финскому заливу, Неве, Волхову, Ильменю и Ловати. Тем более что волоки с Ловати на Днепр все равно идут через верховья Двины! Я уж не говорю о более удобных, цивильных и дающих больше возможностей в плане торговли и грабежа речных путях через реки центральной Европы: Неману, Висле, Одеру, Рейну с выходом на тот же Днепр, Южный Буг или Днестр (через Припять и Западный Буг), либо Дунай через его северные притоки.

– Бэрримор, как ты добираешься до Гримпена?

– Странный вопрос, сэр. На нашей двуколке.

– А каким путем?

– По дороге.

– А почему не через болото, нашу знаменитую Гримпенскую трясину?

– Но это же гораздо дальше! И потом, кто же ездит по трясине?

Бэрримор снова прав. Действительно, зачем кружить по болотам, если есть прямая накатанная дорога? Викингам следовало бы послушать моего дворецкого. Впрочем, викинги и сами не были идиотами. Их полностью реабилитирует археология. Археологически традиционный путь "из варяг в греки" проявляется лишь с X века, что выглядит вполне естественно. Он устанавливается сразу в качестве "хребта" нового только что образовавшегося государства, Киевской Руси, соединяющего два ее важнейших региона: Новгород и Киев. Одновременно его концы – торговые "окна" Киевской Руси в Византию и Западную Европу, только в этом контексте к нему имеют отношение и варяги, и греки.

Между прочим, из последней прочитанной цитаты следует, что прямой путь из Руси в землю варягов по Двине автору "Повести" известен. Поэтому появление в ней днепровско-волховского пути, с одной стороны, отражает факт его существования и значения в эпоху автора, но никак не ранее, а с другой стороны, оказывается изящным композиционным предварением эпизода путешествия Андрея Первозванного:

"Когда андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел отправиться в рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру… И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород… И отправился в страну варягов, и пришел в рим… андрей же, побыв в риме пришел в Синоп".

Давайте, как мы это уже только что сделали для "циркумъевропейского" водного пути, кратко изобразим трассу пути апостола Андрея.

Трасса 2: Синоп → Корсунь → Днепр → Новгород → Страна варягов → Рим → Синоп.

Тут у тебя, мой любопытный читатель, может возникнуть естественный вопрос о Синопе. Что это такое? Не могу отказать тебе и себе в удовольствии справиться у БСЭ: "синоп (Sinop) – город на С. турции, административный центр вилайета Синоп… Основан не позднее 7 в. до н. э. как колония г. Милета. важный торговый и ремесленный центр Причерноморья. в зависимости от С. находился прилегающий приморский район… Со 183 до н. э. входил в Понтийское царство (сначала как резиденция царя, затем – столица). в 70 до н. э. завоеван римским полководцем Лукуллом. С конца 4 в. н. э. принадлежал византии…"

Теперь, узнав, что Синоп "Повести" – византийский город-государство на черноморском побережье Малой Азии (в современной Турции), вспомним Трассу 1 "циркумъевропейского" водного пути (см. закладку "Трасса 1") и последовательно сопоставим пункты обеих трасс в виде таблицы:

Сразу бросается в глаза полное совпадение двух пар соотнесенных пунктов обеих трасс: <Днепр – Днепр> и <Рим – Рим>. Три пары пунктов не совпадают прямо, но их эквивалентность не требует комментария: <Греки – Корсунь>, <Волхов – Новгород>, <Балтийское море – Страна варягов>. Узнав, что такое Синоп, сюда же мы можем отнести и четвертую пару, последнюю в таблице: <Черное море – Синоп>. Теперь шесть из семи (!) пунктов обеих трасс находят себе точные парные соответствия. Совпадение столь разительно, что трудно не предположить: на самом деле мы имеем не две, а фактически одну и ту же трассу. То есть, ап. Андрей шел по пути, который мы зовем путем "из варяг в греки". Поскольку такого пути, как мы с тобой, мой географически подкованный читатель, теперь твердо знаем, ни в "Повести", ни в природе не было, путь этот правильнее было бы называть его именем, то есть "путем Андрея Первозванного".

Однако вернемся к таблице сопоставления пунктов двух трасс. Там у нас осталась еще одна пара, самая первая в таблице: <Варяги – Синоп>. О, эта пара стоит многого! "Повесть" упорно водит нас кругами вокруг одной и той же загадки черноморских варягов. Но само сочетание слов "черноморские варяги" звучит настолько дико, что говорить о них язык поворачивается только в "Измышлениях".

"И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев… Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком… Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил… Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались".

Хорошо знакомая тебе со школьной скамьи, мой читатель-отличник, легенда об основании Киева. Похоже, легендой она была уже во времена написания "Повести". Как иначе объяснить, что автору, в силу обязанности обосновывавшему права Киева быть "матерью городам русским", а киевских князей – великими князьями, приходится отстаивать княжеский сан Кия в полемике с неизвестными нам оппонентами-скептиками, считавшими Кия перевозчиком? Нелегкое дело – наводить тень на плетень. В нем автор следует надежному правилу: если уж врать, то по-большому. Поэтому привлекаемый безымянный свидетель – не меньше чем царь, то есть византийский император. А что? В "Повести" все киевские князья и княгиня ходили на греков с мечом или к грекам с челобитьем, и все удостаивались от их царей "великих почестей". Так что большая ложь, с одной стороны, прикрывает бедность фантазии автора, а с другой стороны, выглядит вполне правдоподобно.