В течение X в. – вероятно, в первые его десятилетия – протогеометрический стиль, созданный и расцветший в Афинах, быстро распространился почти по всему эгейскому миру, что произошло, видимо, не вследствие торговли керамикой и товарами, которые в ней перевозились (так как практически не сохранилось следов обмена керамикой между Афинами и другими центрами), а скорее вследствие возобновления связей в Эгейском бассейне, благодаря чему и стало известно о достижениях афинского искусства. Центром этой сферы возобновившихся контактов были Киклады; простиралась она, насколько можно судить, до северного Крита, Ассарлика в Карии, Смирны в Ионии, Додеканеса, Лесбоса, Скироса и Фессалии. Практически несомненно, что разведывали пути, а иногда и везли с собой керамику ионийцы, эмигрировавшие из Афин, – именно они заняли Киклады и открыли моря греческим, в первую очередь афинским, морякам. В меньшей степени протогеометрический стиль распространился на материке неподалеку от коринфского Истма и далее до Фокиды, Лаконии и Итаки – в некоторых случаях, вероятно, благодаря непрямым контактам. То, что в Афинах с XI по конец VIII в. производилась керамика изысканных протогеометрического и геометрического стилей, было значительным достижением афинского искусства.

Киклады и азиатское побережье, куда направлялись эмигранты, были заселены цивилизованными и воинственными народами. Особенно среди них выделялись карийцы, известные как мореплаватели и воины, и их близкие родичи мисийцы и лидийцы; кроме того, были здесь лелеги, пеласги, финикийцы и тирсенцы, а также эмигранты из полуостровной Греции и с Крита, закрепившиеся на островах и на побережье Малой Азии. Вытеснить этих мореплавателей из их владений было делом непростым. Успех, сопровождавший ионийскую эмиграцию, вероятно, в большой степени обязан морской мощи Афин и отличному руководству, которое смог обеспечить город. Эмигранты были не коренными афинянами, а получившими гражданство беженцами и добровольцами из других частей Греции: ионийцы из Ахеи, абанты с Эвбеи, минийцы из Орхомена, кадмейцы из Беотии, дриопы, фокийцы, молоссяне, аркадцы, дорийцы из Эпидавра и многие другие. Эта разнородная толпа была объединена благодаря афинской помощи и стоявшим во главе предприятия Нелеидам. Процесс шел медленно; последовательные волны эмигрантов пересекали Эгейское море целый век, а может быть, и дольше. Дух переселенцев великолепно выражен в поэме Мимнерма: "Мы – те, кто оставил Пилос, город Нелея, и приплыл на своих судах в чудесную Азию; одолев врагов в неистовых битвах, мы первые поселились в любимом Колофоне, а затем… по милости богов захватили эолийскую Смирну".

Колофонские предания – яркое свидетельство того, как протекала миграция. Первые мигранты, ионийцы, возглавляемые двумя членами клана Нелеидов, договорились с более ранними поселенцами, критянами и кадмейцами, которые изгнали карийцев. Вторая группа во главе с Андремоном из Пилоса захватила Колофон, после чего вступила в борьбу за обладание Смирной, откуда изгнала эолийских поселенцев. Вынужденные вести жестокие сражения, которыми сопровождалось основание новых поселений, первые ионийские обитатели Милета не брали с собой семей, а отбирали жен у жителей Карии; эти карийцы, в свою очередь, ранее изгнали минойских и микенских поселенцев бронзового века. Из бурных событий X в. ионийцы вышли победителями, надежно укрепившись в двенадцати городах на азиатском побережье и соседних островах, которые стали известны как ионийский додекаполис: Милет, Мий и Приена, господствовавшие над эстуарием и долиной реки Меандер; Эфес в устье реки Кайстер; на севере – Колофон, Лебед, Теос, Клазомены и Эритры; Фокея на побережье западнее старого устья реки Герм и крупные острова Хиос и Самос.

Каждый город почитал своего так называемого основателя, под чьими знаменами прибыли первые колонисты; его могиле, как правило, поклонялись, а его потомки обладали наследственными титулами и должностями. Например, в Эфесе потомки Андрокла, сына Кодра, обладали царским титулом со всеми регалиями царской власти, были жрецами элевсинской Деметры и председательствовали на играх еще в начале христианской эры. Поскольку поселенцы нередко происходили из разных областей материковой Греции, в каждом городе сохранялись традиции, культы и диалекты отдельных племенных группировок, из которых и состояла городская община. Так, в Милете, заселенном в основном ионийцами из Аттики, сохранились названия четырех ионийских фил, существовавших в Аттике; поселенцы из других частей Греции составили две дополнительные филы, борейцев и энопов, названных по именам родоначальников из Фессалии и Беотии. Важными святилищами в Милете были храм Афины в Ассесе и оракул Аполлона в Дидиме, жрецами в котором по наследству становились Бранхиды. Самос заселили в основном выходцы из Эпидавра, возглавляемые Проклом, которые сохранили культ аргосской богини Геры, а на Хиос вслед за поселенцами с Эвбеи, Беотии и Фессалии пришли ионийцы из Аттики, и поэтому на острове распространился ионийский диалект со следами эолийского. Но откуда бы ни происходили поселенцы, у них было много общего: иерархическое деление по филам, фратриям и gene (иногда называвшимся по-иному, например, на Самосе – "тысячами" и "сотнями"), наследные цари и жрецы, ведение генеалогий, что позволило Гекатею из Милета утверждать, будто бы его предок в шестнадцатом колене был богом.

Ионийцы захватили самые удобные места на прибрежной полосе Малой Азии, которая благодаря сильно изрезанной береговой линии имеет ярко выраженный средиземноморский климат и славится удобными гаванями, а Хиос и Самос контролировали прибрежный путь с севера на юг. В то же время материковые города, особенно Эфес и Милет, контролировали главные торговые пути, выходившие к морю по долинам Кайстера и Меандера. Однако ионийские города были неудачно расположены с точки зрения обороны от сухопутных малоазиатских держав. Отделенные друг от друга горными хребтами, они не контролировали даже все побережье, не говоря уже о сколько-нибудь широкой полосе внутренних земель. Имея общих врагов, они все почитали Посейдона Геликония в Панионии – храме, расположенном на мысе Микала. Происходя от самых разных племен, они, тем не менее, имели общее название "ионийцы", которое у азиатских народов трансформировалось в "яван", став обозначать всех греков вообще. Главной объединяющей силой ионийских городов была аристократия. Отплыв из Аттики во главе с Кодридами, аристократы ввели обычай отмечать афинский праздник Апатурия, во время которого во фратрии принимали новых членов. В VIII в. этот праздник, вероятно, соблюдался всеми членами ионийского додекаполиса. Он не только сохранял иерархическую организацию общества, но и подчеркивал связи ионийцев с Афинами. Более того, ионийская Аттика избежала вторжения, и потому вполне естественно, что заморские ионийцы вспоминали Аттику как свою родину и что Афины голосовали на Дельфийской амфиктионии в пользу ионийцев. Однако связи эти были почти исключительно религиозными; практические контакты, как те, что поддерживались между последующими греческими колониями и их городами-основателями, между ионийскими городами и Афинами, так никогда и не развились.

В ходе ионийской эмиграции некоторые неэллинские народы, особенно карийцы, были также изгнаны с островов центральной части Эгейского моря, и те были заселены эмигрантами из материковой Греции. На Кеосе, Серифосе, Сифносе, Наксосе, Теносе и Андросе поселились в основном ионийцы из Аттики, но названия фил и культы свидетельствуют об участии в этом процессе людей из Фессалии, Беотии и Локриды. Четыре названия афинских фил достались ионийцам Делоса, двум вождям заселения Пароса и одному из Нелеидов – основателю поселения на Миконосе. Китнос был занят дриопами, первоначально пришедшими из долины Сперхея. Хотя островитяне имели различное происхождение, они вскоре начали считать себя одной общиной. Начиная с VIII в., а может быть, и раньше, они вместе с жеенами и детьми проводили на Делосе священный месяц, устраивая в честь Аполлона танцы, музыкальные, поэтические и атлетические состязания. Избрав Делос в качестве религиозного центра, островитяне следовали традиции народов бронзового века. Вероятно, от них они унаследовали культ Ания и почитание Эйлифии, Гекаты и Бризо. Из материковых государств со священным островом в первую очередь были связаны Афины своими легендами о Тесее и марафонском тетраполисе; во времена Солона, а то и раньше, Афины, как старейшая ионийская страна, посылали представителей на делосский праздник.

4. Ионийский мир и гомеровские поэмы

В ходе непрерывных войн в X и IX вв. ионийцы сумели основать города на островах и азиатском побережье и удержать их за собой. Материальное процветание пришло позже. Так, в производстве изящной керамики они отставали от ведущих народов материковой Греции. В то же время ионийцы, происходившие из разных частей материка, обладали отличными возможностями, чтобы собрать и передать потомкам эпические поэмы бронзового века; тем более что в силу обстоятельств они продолжали жить в условиях набегов и переселений, которым и обязана своим появлением эпическая поэзия. Преемственность традиций существовала также в Афинах и на Кипре; но они не были ведущими государствами героического века и к IX в. наслаждались устроенной жизнью. Эолийские эмигранты тоже были наследниками бронзового века, но, возможно, сельский образ жизни ослабил их интерес к эпической поэзии. Итак, вероятно, что в эпоху миграций эпические поэмы рассказывались при дворах ионийских царей и аристократов, которые во время пребывания в Аттике и в своих ионийских поселениях вспоминали пору своего былого могущества.

В таких обстоятельствах и была сочинена "Илиада". Традиционные поэмы, послужившие для нее источником, исполнялись уже на ионийском диалекте. Автором "Илиады" принято считать Гомера. Его потомки, Гомериды, жили на Хиосе, и этот остров наряду со Смирной претендовал на то, чтобы считаться его родиной. О времени сочинения поэмы ведутся бурные дискуссии. Дата, принятая Геродотом – около 850 г., – может считаться приблизительно верной, так как она приходится на конец периода ионийской эмиграции, предшествуя рассвету новой эпохи, в которую ионийские города занялись колонизацией.

"Илиада" замечательна объективным консерватизмом, с каким в ней изображается обстановка позднебронзового века. Анахронизмы в поэме редки до удивления. Такая достоверность скорее связана с эпической традицией, нежели гением Гомера. Однако "Илиада" в корне отличается от ранних поэм эпического цикла продолжительностью, передачей характеров и мастерством повествования. Авторский гений ни в чем не проявляется так явно, как в крепком сюжете, который объединяет поэму, требующую пять вечеров для полного прочтения, вокруг темы Ахиллесова гнева. Под стать композиционному мастерству автора и его талант к обрисовке характеров. Своих героев Гомер изображает четко и последовательно, а благодаря блестящему знанию людей перемены настроения персонажей показаны с крайней убедительностью. Ритм поэмы и производимый ею эффект говорят о непревзойденном мастерстве Гомера как поэта; даже если гекзаметр и эпический стиль являются итогом многовекового развития, Гомер пользуется ими с мастерством, в котором с ним и по сей день не смог сравниться ни один греческий или какой-либо еще автор. Благодаря этим сторонам гомеровского гения, проявившегося в условиях многовековой традиции и пользующегося языком одаренной нации, и появилась на свет прекраснейшая эпическая поэма всех времен и народов. "Илиада" – шедевр, полный непосредственности и изящества, присущих всей греческой поэзии, – обладает некоторыми особенностями, получившими большее развитие у ионийцев, чем у любой другой ветви греческой нации: тонкие мазки, искреннее выражение индивидуализма и захватывающее повествование. Возможно, эти качества более свойственны самому Гомеру и его ионийскому окружению, чем самым ранним фазам эпической поэзии. Если какие-либо сцены в "Илиаде" и рассказаны голосом Гомера и Ионии, то это, конечно, описание щита Ахилла, указывающее на бессмысленную жестокость войн.

Воздействие этой поэмы было колоссальным. Являясь столь непревзойденным выражением греческого мировоззрения, она вдохновляла поэтов архаического периода. Благодаря повествовательному мастерству и реальному интересу к жизни людей она стала образцом для трагиков при развитии аттической драмы. В основном под ее влиянием возродилась эпическая поэзия в эллинистическую эпоху. Будучи существенной частью просвещения в греческих государствах, поэма устанавливала канон гуманистических идеалов и религиозных представлений, являвшихся объединяющей силой в пестром мире греческих полисов. И даже когда гомеровские представления о богах стали несовместимы с философской мыслью и мирским материализмом, образы героев Гомера продолжали вызывать уважение и оставались объектом подражания для последующих поколений.

Во времена Античности Гомера считают также и автором "Одиссеи". Эта поэма напоминает "Илиаду" величием замысла, изяществом сюжета, мастерством в изображении характеров и достоверностью в описании условий жизни позднебронзового века. Но ее тема совершенно иная. Она рассказывает не о войне и воинах, а о приключениях Одиссея и его возвращении домой. Конечно, эта тема была традиционной в эпической поэзии, и обе поэмы увенчали собой длительный период устных пересказов. Но суть темы допускает большую вольность в обращении с материалом и не столь сильную приверженность традиционным поэмам; так, "Одиссея" не содержит ничего, аналогичного спискам армий, описаниям погребальных игр или примерам воинской доблести в "Илиаде", и обращается к таким негероическим темам, как дальние странствия Одиссея и его спуск в подземный мир. Несмотря на консерватизм в деталях, "Одиссее" свойственна большая гибкость ума, чем "Илиаде". Даже те исселедователи, которые считают две эти поэмы произведениями одного автора, рассматривают "Одиссею" как более позднюю поэму и полагают, что Гомер сочинял ее в старости; так, критик Лонгин сравнивал Гомера "Одиссеи" с закатным солнцем, все еще величественным, но гораздо менее ярким.

Как ни заманчиво назвать автором обеих поэм одного гениального поэта, они настолько различаются деталями языка и тонкостями мировоззрения, что мы обязаны приписать "Одиссею" другому автору, принадлежавшему к иной школе бардов и жившему в другой части греческого мира. Дата создания "Одиссеи" также вызывает много дискуссий. Некоторые исследователи определяют ее VII в., но более вероятно, что она сочинена в первой половине VIII в., до того, как в Ионии расцвела лирическая поэзия и на западе были основаны греческие колонии. В "Одиссее" талантливо описаны другие черты греческого характера: способность удивляться, многосторонность, любовь к приключениям и непосредственность в человеческих взаимоотношениях. Если "Илиада" предвосхищает воинские идеалы спартанцев, то "Одиссея" предсказала самые привлекательные черты афинян классического периода. Она оказала литературное влияние на Геродота, Менандра, Лукиана и греческих романистов, а ее описания винноцветного моря во всех его состояниях и человеческого постоянства и мужества неизменно будили воображение всех последующих поколений.

"Илиада" и "Одиссея", являясь двумя шедеврами эпической поэзии, тем не менее не означали конца устной традиции. Небольшие поэмы или их отрывки, сочиненные уже после "Илиады" и "Одиссеи", то и дело прилагались к ним в качестве продолжений, а многие независимые поэмы так называемого эпического цикла обрели свою окончательную форму. "Киприи", "Эфиопида" и "Разрушение Илиона", представляющие собой прологи и эпилоги к теме "Илиады", появились, вероятно, в VIII в., а "Малая Илиада" – в VII в. "Возвращения", по теме аналогичные "Одиссее", а также "Телегония" и "Феспротида", продолжающие ее сюжет, были сочинены, видимо, в VII и VI вв. Другие поэмы, составляющие фиванский цикл, вероятно, сочинены в VIII и VII вв. – это "Фиваида", "Эдиподея" и "Эпигоны", но были еще и другие, сочиненные в архаический период и пересказывающие мифы о Геракле или местные легенды. Большое количество этих поэм свидетельствует о влиянии гомеровских поэм и жизненности эпической поэзии. Из этой сокровищницы легенд черпали материал греческие поэты классического периода, тем самым исполнив свой долг перед предшествовавшей им цивилизацией.

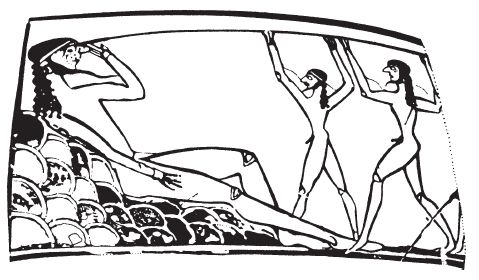

Спутники Одиссея ослепляют Циклопа. С протоаргосской вазы 700–650 гг. (Сопоставление с "Одиссеей" показывает, что художник знал эту поэму.)

Книга вторая

Греческое возрождение

(ок. 850–546 гг.)

Источники

В период 850–546 гг. в греческих государствах и религиозных центрах появляются первые хроники. Список олимпийских победителей начинается с 776 г., и вполне вероятно, что списки царей, жрецов и тому подобное велись с еще более ранних времен. Все ответы дельфийского оракула фиксировались на долговечных кожаных свитках, и в Спарте и других местах эти ответы хранились у специальных служителей. Список ежегодных магистратур велся, например, в Спарте с 757 г. Но этот год не следует считать первым, с которого начинаются записи, так как ежегодная фиксация должностных лиц была так же необходима даже для самых примитивных общественных отношений, как и календарь на каждый год. Начиная с 750 г. многие из греческих государств играли ключевую роль в средиземноморской торговле; в этих государствах уже к 700 г. письменность была настолько распространена, что люди писали на глиняных черепках. В 660 г., если не раньше, началось составление юридических архивов и были быстро налажены методы публикации законов. Литература этого периода, за исключением эпических циклов, предстает как свидетельство о современном ей образе жизни и состоянии мысли; до нас с античных времен дошло множество образцов этой литературы. Пользоваться этим материалом для исторических целей первым стал Эвмел из Коринфа около 725 г., а с конца VI в. начинается сочинение историй на разные темы. Широкое распространение получили долговечные материалы. Примерно с 750 г. ведется строительство каменных храмов. Записи, в том числе законы, указы и посвящения, ранее производившиеся на коже или дереве, теперь фиксируются на бронзе или на камне; бронза и мрамор используются как материал для статуй, а на монетах чеканится государственная символика. Все эти новшества, появившиеся в VII в., давали материал не только для древних авторов, но и для современных археологов и историков.

Этот богатый материал в значительной степени сохранился в трудах Геродота, Фукидида и Аристотеля, а также других, менее выдающихся авторов. Образцы поэзии, которая расцвела между 850-м и 546 гг., а также сочинения поздних историков дошли до нас благодаря самоотверженному и упорному труду средневековых писцов и ученых, сохранивших наследие классического периода с не меньшей преданностью, чем та, что отличала эпических бардов в темные века средиземноморского мира. Эти сочинения – основа наших знаний о греческой истории. Дополняют их, а порой и проверяют, труды современных археологов, эпиграфистов, нумизматов, палеографов и так далее, применяющих весьма совершенные методы для исследования материальных объектов, уцелевших от античности.