Укрепления микенских дворцов и преобладание сцен войны и охоты свидетельствуют о воинственном духе греков той эпохи. После гибели Кносса Микены и другие важные города обеспечили себе процветание силой оружия. Да и микенская экспансия за моря не обходилась без насильственных методов, так как в эти тревожные времена меч был хранителем торговли.

Греческие торговцы и поселенцы столкнулись с грозными соперниками в лице сикелов на западе, островитян Киклад, прибрежных народов Малой Азии и финикийцев сирийского побережья. Греческие военные корабли, так же как и корабли минойского Крита, строились с продольной килевой балкой, необходимой при таранной тактике; морские бои нашли отражение в минойском и микенском искусстве. Ранее оружием жителям материка, так же как и критянам, служили мечи-рапиры, колющие копья и щиты с ременными петлями, которые вешали на плечи, оставляя свободными обе руки. Эти неуклюжие щиты использовали при рукопашных единоборствах, но, возможно, в основном они предназначались для защиты от метательных снарядов – копий, стрел и пращей. Жители материка обычно носили традиционный шлем с кабаньими клыками конической формы (рис. 10, б); на Крите и на материке найдены единичные бронзовые шлемы, плотно прилегающие к голове. К концу XIV в. в Эгейском регионе появился рубящий меч, происходивший из Центральной Европы. Это смертоносное оружие привело к возникновению небольших круглых щитов, которые держали в руке, и шлемов с продольными рогами, предназначенными для отражения ударов сверху вниз (рис. 10). Такое вооружение использовалось по всему Ближнему Востоку в течение XIII в.

На войне также широко применяли колесницы. Хотя лошадь с давних времен служила в материковой Греции вьючным животным, на войне она не использовалась до появления колесницы, возможно заимствованной в XVI в. с Ближнего Востока. В Египте и Сирии практиковались массированные атаки колесниц; но мы не знаем, применяли ли греки подобную тактику с самого начала или использовали колесницу как подвижную платформу для метательного оружия.

Греки микенского периода были лишь одним из нескольких могущественных народов Восточного Средиземноморья, и они, разумеется, имели торговые и военные контакты с соседями. Хетты и египтяне, которые вели летописи дипломатических и военных событий, упоминают греков, частенько приезжавших в Трою и контролировавших южную часть Эгейского бассейна. Греки более поздней эпохи в своих преданиях называют своих предков микенского периода ахейцами, данайцами и аргивянами, и поэтому можно надеяться встретить такие наименования в хеттских и египетских летописях.

В XIV в., когда Хеттское царство в Малой Азии контролировало торговый путь по северной Сирии, ведущий из Месопотамии к Средиземному морю, в правление Мурсила II (ок. 1350–1320 гг.) практиковалось поклонение богам хеттов и стран Аххиява и Лазпа. В письме, относящемся к этому или следующему правлению, "брат" хеттского царя (то есть столь же могущественный царь) по имени Тавакавалас, царь Аявалаша и "брат" царя Аххиявы просит о помощи против захватчиков. В более позднем письме (ок. 1300 г.) идет речь о царях Аххиявы, Египта, Вавилонии и Ассирии. Слово "Аххиява" (или в более ранней форме – "Аххайива") явно является транскрипцией греческого слова "Ахея", точно так же как "Аявалаш" (слово с хеттским окончанием) – перевод слова "ахейский". Очевидно, в первом письме упоминаются два ахейских царя: один был царем всей Ахеи, как и во втором письме, и его статус был сопоставим со статусом царей Египта и прочих, а другой – какой-то местный ахейский царек в Малой Азии. Первый, очевидно, правил материковой Грецией. Ключ к личности последнего, возможно, найдется у Геродота, который упоминает, что жителей Памфилии или Киликии когда-то звали гипахейцами. Лазпа – без сомнения, остров Лесбос, а Таройса (в другом хеттском документе) – Троя.

В письменных памятниках Египта XIV и XIII вв. приводятся названия многих эгейских народов. Они участвовали в войнах либо как египетские наемники, либо как союзники Хеттской империи. Среди них встречаются такие названия, как шардана, лука (или лукки), пидаса, муса, каликиша, дарденуи и илиунна. Последние два следует идентифицировать как дарданцы и илионцы, так именуются обитатели Трои в поэмах Гомера. Из этих записей очевидно, что Троя выступала на стороне Хеттской империи в войнах XIII в. с Египтом.

Следующее письменное упоминание об эгейских народах относится к концу XIII в., когда обстановка изменилась к худшему. По-видимому, в материковой Греции тогда велась масштабная война. Экспорт керамики с материка в Сирию, Палестину и Египет прекратился вскоре после 1230 г., и примерно в это же время насильственными методами были основаны новые микенские поселения в Энкоми на Кипре и в Тарсусе в Киликии. Зафиксированы великие набеги на Ближний Восток. В хеттских записях упоминаются неоднократные нападения на Карию после 1250 г. и разграбление Кипра около 1225 г. "Аттарисьясом, человеком из Аххиявы", которого, возможно, следует отождествить с Атреем, царем Микен и отцом Агамемнона, взявшего Трою около 1200 г. В 1221 г. вторжение в Египетскую дельту из Ливии было отражено фараоном, чья победная речь содержит следующие фразы: "Они снова прошли по полям Египта к великой реке; там они остановились на долгие дни и месяцы… Они проводили время в сражениях и походах по всей земле за прокормом для своих животов. Они пришли в египетскую землю, чтобы насытить свои рты". Эти северяне именуются шакалша, акайваша, турша, лука и шардана. Окончание – ша представляет собой египетский суффикс, и поэтому захватчиков можно идентифицировать как сагалассян (из Сагаласса на палестинском побережье), ахейцев, турсенцев, ликийцев и сардинцев.

В первом десятилетии XII в. на западных и восточных подступах к дельте развернулось крупномасштабное вторжение с моря и с суши. В 1194 г. египтяне отбили нападение из Ливии. В нем участвовали пелесет или пулесат (палестинцы), текел, деньен (данайцы), шерден (сардинцы), вешеш и шекелеш (сагалассяне). В 1192 г. египетские лучники и наемники (в том числе турша и шерден) повернули вспять захватчиков с востока. Эта группа, по суше передвигаясь вместе с семьями в тяжелых двухколесных повозках, а по морю – с многочисленным флотом, уже нападала на Аласу (Кипр) и сирийское побережье. По словам египетской хроники, "народы, пришедшие со своих островов посреди моря, наступали на Египет, полагаясь сердцами на силу оружия". "Главную помощь им оказывали пелесет, текел, шекелеш, деньен и вешеш". В 1187 г. было отражено еще одно нападение из Ливии на дельту. Но сухопутные и морские набеги продолжались до тех пор, пока в конце века Египетское царство не оказалось отрезано от Средиземного моря.

Еще одним процветающем центром в Эгейском регионе была Троя. Великий город Троя VI (ок. 1900–1300 гг.) был основан людьми, вероятно родственными грекоязычным народам центральной Греции; они строили мегаронские дома несколько измененного типа, укрепили цитадель и привезли в Азию лошадь. После землетрясения, разрушившего город, он был перестроен аналогично микенским твердыням: царь и его окружение теперь жили за массивной оборонительной стеной.

Троя VI накопила множество богатств в последнюю фазу существования, а торговые и, вероятно, личные связи между Троей и микенской Грецией были очень тесными. Троада располагает хорошими сельскохозяйственными угодьями, а в Пропонтиде была развита ловля тунца; но Троя VI и Троя VII А обязаны своими богатствами в первую очередь контролю за путями между Азией и Европой. Город лежал у входа в Геллеспонт (Дарданеллы), затруднительный для плавания примитивных кораблей. Они не могли пройти по проливу из-за преобладающих в летние месяцы сильных северных ветров и против течения скоростью 2,5 узла. Чтобы попасть в Пропонтиду, примитивные корабли приходилось тянуть канатами, а их груз, возможно, переносить по суше. В то время как европейский берег не годился для этой цели, низменный азиатский берег с прибрежными отмелями, где течение ощущалось не так сильно, лучше подходил для буксировки и переноски грузов. Однако единственным препятствием для транспортировки груза вдоль азиатского побережья был известняковый утес, а к юго-западу от этого утеса лежала Троя. Таким образом, город мог контролировать проход кораблей через Геллеспонт. Удобнее всего переправу из Азии в Европу по Пропонтиде было осуществлять в той точке, откуда сухопутные дороги вели в долину Дуная и на запад, так как вход в Черное море по Босфору был для торговых кораблей бронзового века крайне труден изза течения скоростью 4 узла и северных ветров в летние месяцы. Судя по силе и богатстве Трои VII, она контролировала и Геллеспонт, и Пропонтиду. Торговые пути, расходившиеся из этой точки по морю и по суше, вели в бассейн Нижнего Дуная, в центральную Грецию по фракийскому побережью, в южную часть Эгейского бассейна и на Кипр вдоль азиатского побережья и в Хеттскую империю в центральной Малой Азии, с которой ассирийские купцы наладили оживленную торговлю.

При раскопках выяснилось, что Троя VI^ и поселение в Терми на Лесбосе были разрушены около 1200 г.; примерно тогда же та же участь постигла Мерсин и Тарсус в южных районах Малой Азии, а Хеттская империя была полностью уничтожена варварами, которых, вероятно, можно отождествить с фригийцами. Следующая Троя (VII B) влачила жалкое существование; в ее слоях сперва попадается немного микенской керамики, а затем идет керамика дунайского типа, что говорит об оккупации Трои пришельцами из Европы. Таким образом, процветание Трои оборвалось не менее внезапно, чем существование Хеттской империи.

Таблички с микенским линейным письмом, найденные среди сгоревших руин Микен и Пилоса, вероятно, относятся к десятилетиям непосредственно перед гибелью Трои. Хотя более чем половина пока что расшифрованных слов является личными именами, среди них нет имен ни одного гомеровского героя. Даже в Пилосе не найдено никаких следов Нелея или Нестора.

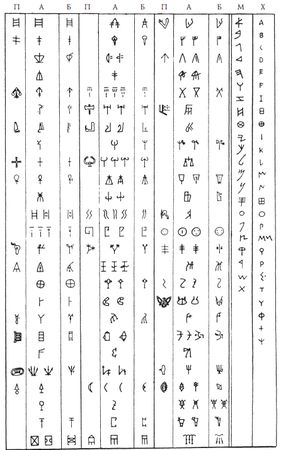

Рис. 8. Некоторые знаки минойского пиктографического письма (П), минойского письма (А) и микенского письма (Б), иллюстрирующие центральную роль минойского письма в развитии письменности. Моавский и халкидийский алфавиты (М и Х) произошли от финикийского алфавита

На тамошних табличках часто встречаются слоги, читающиеся как "пу-ро" и, вероятно, обозначающие "Пилос". Но это тоже довольно загадочно, ведь на табличках из Кносса сочетание "ко-но-со" попадается достаточно редко. Появление слова "Пилос" станет более понятно, если оно относится к остаткам поселения в Перистерии, а не в Ано-Энглианос, которое археологи идентифицировали как дворец Нестора. Таблички сообщают о запасах оружия, податях и дани, выплачиваемой подданными общества феодального типа, о множестве рабынь и специализированных занятиях царских слуг. Совершались жертвоприношения богам Зевсу, Гере, Посейдону, Гермесу и Афине Потнии. Тягловые волы носили клички наподобие Черный; известно о посылке 30 гребцов в экспедицию, возможно в Плеврон в Этолии. Все это вполне соответствует общественным условиям, которые описаны в поэмах Гомера, посвященных Троянской войне и возвращению героев. Находка в Тарсусе черепков местной керамики с надписями, вероятно сделанными микенским линейным письмом, заставляет нас вспомнить о Ликии, куда, по словам Гомера, было отправлено послание на табличке. Однако эти таблички – лишь описи складов в Пилосе и Микенах, фиксировавшие поступление и убыль припасов, и они не могут соперничать с египетскими и хеттскими документами в освещении международных событий, таких, как Троянская война или переселения народов.

4. Языки и предания микенского мира

Распространение греческих диалектов в классический период (рис. 9) может рассказать нам кое-что о микенском мире. Когда микенские города были разрушены, в центральную Грецию и Пелопоннес хлынули народы, говорившие на диалектах дорийской группы. Однако в классический период уцелел ряд островков старых диалектов, и они помогают нам представить ситуацию до дорийского нашествия.

В некоторых частях Фессалии и Беотии уцелел эолийский диалект. Поэтому вполне возможно, что в позднебронзовый век до появления дорийских народов на этом диалекте говорили жители центральной Греции от Фессалии до Беотии. Это предположение подкрепляется утверждениями Геродота и Фукидида о том, что Фессалия и Беотия раньше были эолийскими. Согласно Фукидиду, эолийскими ранее были также Коринф и часть Этолии, а согласно Страбону, – Эвбея.

Аркадский диалект сохранился в центре Пелопоннеса, аркадские формы присутствовали в диалектах Элиды и юго-восточной Лаконии. Из этого можно сделать вывод, что хотя бы часть жителей Пелопоннеса позднебронзового века до нашествия дорийцев говорила по-аркадски. Более того, разновидность аркадского диалекта существовала и на Кипре. Вероятно, остров был колонизирован в то время, когда аркадский диалект был распространен на побережье материка. Но это могло быть только в бронзовый век, и итоги раскопок дают нам более точную дату – позднебронзовый век, около 1350 г. Следовательно, в то время аркадский диалект был уже хорошо развит и имел четкие отличительные особенности. Поэтому весьма вероятно, что часть восточного Пелопоннеса (по крайней мере, юг эолийской Коринфии) была в XIV в. аркадоязычной.

Основываясь на факте, что ахейская группа диалектов делилась на эолийскую и аркадскую, можно предположить, что две эти ветви ахейских народов поселились в отдельных географических областях, но длительное время поддерживали контакты друг с другом. Соответствующие условия для этого разделения существовали также в бронзовом веке, когда два ведущих центра микенской цивилизации находились соответственно в эолийскоязычной Беотии и в Арголиде – либо аркадоязычной, либо соседствовавшей с аркадоязычным районом. В то время эти диалекты могли быть ближе друг к другу, чем впоследствии; но то, что они четко различались, ясно из следующего факта: в классическую эпоху в Памфилии говорили на смешанном эолийско-аркадском диалекте; но археологические находки из Мерсина и Тарсуса в Киликии свидетельствуют о том, что микенцы установили связи с южным побережьем Малой Азии около 1230 г. Колонисты могли быть родом из области, в которой говорили на двух диалектах – эолийском и аркадском, возможно из Микен, в которые входили эолийскоязычная Коринфия и, вероятно, также аркадоязычные территории. Интересно, что половина керамики микенского амбарного стиля в Тарсусе, видимо, была ввезена из Арголиды.

Сопоставив эти выводы с археологическими данными, мы получим следующую картину. Первые грекоязычные народы поселились в Македонии, Фессалии и Эпире где-то после 2500 г., и в этих регионах возникли разные диалекты. Первые грекоязычные народы, появившиеся после 1900 г. в Беотии, Коринфии и Арголиде, вероятно, пользовались ионийским диалектом. Основная волна грекоязычных народов, пришедших в Грецию под конец среднебронзового века, говорила на ахейских диалектах; эолийскоязычные племена заняли восточную Грецию от Малиды до Коринфии, вытеснив обитавшие там раньше ионийскоязычные народы в Аттику, в то время как аркадоязычные заняли большую часть Пелопоннеса, вытеснив ионийскоязычных жителей в Ахею и Кинурию, а в других местах ассимилировав их.

Сомнительно, чтобы неполная расшифровка микенского линейного письма сильно расширила наши знания о греческих диалектах. Таблички из Кносса датируются примерно с 1400 г.; из Микен – примерно с 1230 г.; из Пилоса – примерно с 1200 г.; и есть еще почти 30 обломков исписанных кувшинов из фиванской Кадмеи, датирующихся примерно 1360 г. Есть также образцы письменности из Орхомена, Элевсина, Тиринфа и Тарсуса. Похоже, что диалект, на котором они написаны, не является ни северо-западным греческим, ни дорийским, но, возможно, родственен аркадо-кипрскому или эолийскому. Это общий вывод, к которому нас приводят и другие умозаключения. Но местные вариации стиля микенской керамики, аналогии из классической эпохи и особенности языка Гомера (о чем мы поговорим позже) свидетельствуют, что едва ли в 1450–1200 гг. в Кноссе, Фивах, Микенах и Пилосе использовался единой диалект, даже если его письменное применение ограничивалось придворными кругами. Когда будет найдено больше табличек и станет возможной более точная транслитерация линейного письма, это прольет новый свет на природу микенского диалекта или диалектов.

Эти выводы из распределения диалектов в классический период подтверждаются изучением диалектных форм в ранней греческой литературе. Эпические поэмы Гомера и Гесиода написаны искусственным языком, который сформировался из слияния различных диалектов в течение нескольких столетий устной передачи. Самый молодой слой диалектов – аттический, а основной – ионийский, что отражает формирование эпической поэзии в Ионии в столетия после гибели микенского мира. Самые ранние слои – эолийский и более редкий аркадский; они уцелели в основном в эпитетах и причастных формах, которые невозможно было преобразовать в ионийские без нарушения метрической структуры. Таким образом, мы приходим к заключению: истоки языка эпических поэм восходят к Микенской эпохе, когда эолийский и аркадский диалекты были главными в греческом мире.

Старейшим из греческих диалектов является ионийский. В классический период он был распространен на материке лишь в Аттике, а в 3-й ПЭ период – в Аттике и, как минимум, в Ахее, Кинурии и Беотии, где им пользовались потомки, вероятно, первых грекоязычных поселенцев. Кроме того, в классический период в Греческом регионе существовали и некоторые негреческие языки. На склонах Афона, островах Лесбос, Имброс, Самофракия и в окрестностях Кизика и Трои говорили на пеласгийском. Вероятно, эти пеласгоязычные народности были уцелевшими потомками доэллинского населения северной части Эгейского бассейна до появления грекоязычных народов. Гомер упоминает о пеласгах на Крите и в Троаде; это название также появляется в связи с Додоной в Эпире и двумя номами в Фессалии – Пеласгиотидой и Пеласгийским Аргосом. Не по-гречески говорили и тирсенцы, продолжавшие жить на северо-западе Эгейского бассейна; их язык дошел до нас в надписи VI в., найденной на Лемносе, и имеет сходство с этрусским. Найденные в Пресусе на Крите надписи IV в. также используют негреческий язык. Эти нерасшифрованные языки, как и минойское линейное письмо и язык фестского диска, вероятно, следует считать следами преэллинских народов, заселивших Греческий полуостров и острова в неолитический и раннебронзовый века.