Все это помогало созданию различных поселенческих структур, ориентированных на судоремонтные работы, производства ремесленных изделий, необходимых для обмена, создания и функционирования системы волоков. И они активно создавались на северо-западе Древней Руси. То, что балтийские славяне присутствовали на северорусских землях у исследователей не вызывает сомнений - с данными археологии спорить трудно. Но где же тогда логика в призвании скандинавов? Зачем славянским племенам севера Восточной Европы, которые происхождением своим имеют Южную Балтику и сохраняют с ней постоянные торговые связи призывать на правление чужаков? Где же логика?

Здесь важно отметить, что у балтийских (полабских) славян, по словам А.А.Горского "в раннее средневековье племенная знать не просто существовала, но играла ведущую роль в обществе". В качестве общественной верхушки полабских славян выступают князь и племенная знать. Не последнюю роль играла и княжеская дружина.

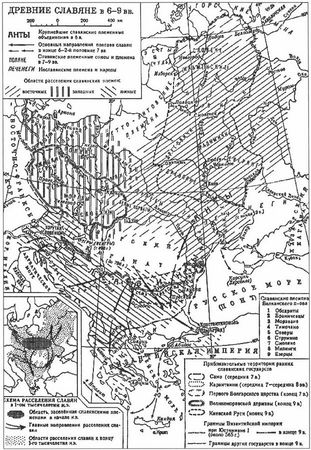

Говоря о миграционных потоках балтийских славян, В.В. Фомин пишет: "Колонизационный поток с южного побережья Балтики на восток, вобравший в себя как славянские, так и неславянские народы (в частности, фризов), как собственно варягов, так и выходцев из балтийских Русий (отсюда, пояснял А.Г. Кузьмин, "двойное наименование переселенцев - варяги-русь"), двинулся под давлением Франкской империи в конце VIII в. (о первых попытках проникновения славян Южной Балтики в район Северо-Западной Руси говорит уникальная каменно-земляная крепость в устье Любши, в 2 км севернее Старой Ладоги, возведение которой археологи связывают с появлением здесь в конце VII - первой половине VIII в. нового населения).

Этот поток захватил собой Скандинавский полуостров (так, фельдбергская керамика известна в большом количестве вплоть до Средней Швеции, а в X в. она преобладает в Бирке) и вовлек в свою орбиту какую-то часть его жителей, что дополнительно объясняет неславянский налет на варяго-русских древностях. Вторая волна миграции южно-балтийских славян по Волго-Балтийскому пути датируется археологическим материалом серединой IX в. Беря во внимание заключение специалистов, отметивших появление керамики южнобалтийского типа и южнобалтийских славян в ряде центров Северо-Западной Руси в X в., надлежит вести речь еще о нескольких волнах их переселения на данную территорию. В целом, как констатировал в 2007 г. академик В.Л.Янин, "наши пращуры" призвали Рюрика из пределов Южной Балтики, "откуда многие из них и сами были родом. Можно сказать, они обратились за помощью к дальним родственникам"". Таким образом, можно констатировать, что вторая волна миграции балтийских славян на Северную Русь пришлась как раз на времена Рюрика, что лишний раз свидетельствует о его южнобалтийском происхождении.

Обобщая данные археологии, этнолингвистики и этнографии В. Л. Янин пишет: "Комплекс археологических свидетельств (особенности керамики, домостроительства, оборонительных сооружений), топонимики и ономастики, ориентации денежно-весовой системы Северо-Запада в сочетании с лингвистическими наблюдениями указывают на то, что исходные импульсы передвижения славянских племен на наш угро-финский север находились на территории славянской южной Балтики. Отсюда предки будущих новгородцев и псковичей были потеснены немцами".

На расселение балтийских славян на севере Руси немалую роль сыграло то, что скорее всего путь по р. Неве и далее вниз по Волхову возник гораздо позже Днепро-Двинского пути, поскольку сама р. Нева возникла не ранее V-VI веков, а возможно и еще позже. Судоходство же по ней началось, видимо, не ранее VII века. Возникновение р. Невы связано с достаточно постоянным геологическим процессом, происходящим и сегодня - а именно с поднятием Балтийского кристаллического щита, граница которого на юге охватывает север Ладожского озера и пересекает Карельский перешеек по линии Выборг-Приозерск. Именно по этой линии ранее существовала связь Финского залива с Ладожским озером. Необходимо подчеркнуть, что в это время уровень озера был одинаковым с уровнем Балтийского моря. Вуоксинская система озер и рек - остаток существовавшего прежде (на рубеже эр) пролива. В результате поднятия Балтийского щита эта связь была прервана и на какое-то непродолжительное время (несколько десятков лет) Ладожское озеро потеряло связь с Финским заливом. Однако благодаря повышению уровня озера возникла дельта прорыва в районе современной Петрокрепости, и вода хлынула, используя дельту реки Тосно и ее русло в сторону Финского залива. Так возникла река Нева, что в переводе с кельтского означает - "новая". Поэтому славяне и русы начали заселение нижнего По-волховья гораздо позже, чем Псковщину, не раньше VII века. Интересно, что в Повести временных лет ни о какой реке Неве не говорится - озеро Нево (так тогда называли Ладожское озеро) соединено с Варяжским морем неким "устьем". Вполне возможно, что в это время русло Невы еще не обрело современной формы, и было гораздо шире и воспринималось как часть Ладожского озера.

Этот отрезок пути - самый молодой, если не предположить, что могли существовать поселения на древнем берегу южной Ладоги, то есть на дне современного Ладожского озера, сегодняшний уровень которого более чем на четыре метра превышает уровень Финского залива. Возможно, имеет смысл провести археологические исследования в районе шельфа юга Ладожского озера. Может быть, мы найдем свою "славянскую Трою" на его дне?

Сегодняшние данные археологии, лингвистики, этнографии неопровержимо свидетельствуют о том, что именно балтийские славяне колонизовали северо-запад Руси и основали на этой территории торгово-ремесленные поселения, заложившие основу будущих городов Древней Руси.

Глава 3.

Балтийские славяне - основатели древнерусского государства

Повесть временных лет дает версию происхождения славян, как это было в средневековой христианской традиции от одного из сыновей Ноя, Иафета:

"В уделе же Иафета находятсярусь, чудь и все (чудские) племена: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, емь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, либь (ливы). Ляхи же и пруссы живут у моря Варяжского. По этому морю селятся варяги: отсюда к востоку - до предела Симова, и по тому же морю к западу - до земли Английской и Волошской. Потомство Иафета также: варяги, шведы, нортманны (норвежцы), готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, кор-лязи, венецианцы, генуэзцы, и прочие, - они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым" (рис. 26).

Эти сведения чрезвычайно интересны. Во-первых, в перечислении племен Северной Европы, на первый взгляд, отсутствуют балтийские славяне, зато присутствуют варяги. Летописец, хорошо зная, кто они такие, не привел названий племен балтийских славян, но очень четко ограничил их истинные границы расселения. Отдельно он назвал только ляхов (поляков). Во-вторых, если варяги, так же, как и русь, скандинавы, то почему отдельно перечисляются племена скандинавские: шведы, нортманны и готы? Казалось бы, летописец забыл датчан, но зато привел англов, которые как раз и жили на Ютландском полуострове до переселения в Британию, а сами даны жили тогда в Южной Швеции. При этом варяги перечисляются отдельно среди других народов и в качестве отдельного народа. Не идет ли речь в данном случае об одном из самых могущественных племен балтийских славян - о ваграх? Тогда прав А. Г. Кузьмин, считающий, что именно это племя дало название варягам. Тем более что ниже летописец перечисляет лютичей и поморян, также относящихся к самым крупным племенам балтийских славян. Так что все правильно - он назвал три самых крупных южнобалтийских племени: вагров-варягов, лютичей и поморян. Если летописец, да и многие другие средневековые источники отделяют скандинавов от варягов и русов, почему же сегодняшние норманисты упорно продолжают считать варягов и Рюрика с братьями - скандинавами? Отдельно летописец обозначил и племя русь.

Далее Повесть временных лет дает еще более интересную и загадочную на первый взгляд информацию о славянах:

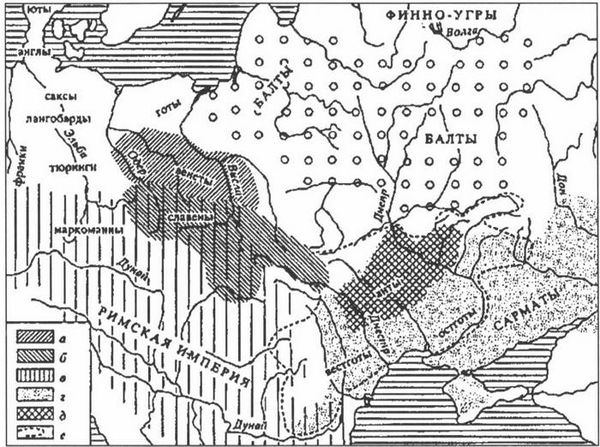

"После же разрушения столпа (речь идет о Вавилонской башне. - С.Ц.) и разделения языков сыновья Сима получили восточные страны, а сыновья Хама - южные страны, Иафетовы же - получили запад и северные страны. От этих же 70 и 2 языков произошел и народ славянский, от племени Иафета, норики - это и есть славяне".

Норики, кто они такие? Летописец этой неожиданной фразой как бы указывает от кого произошли славяне - от нориков, более того, сами норики и есть славяне. И такое племя действительно существовало в районе Верхнего Дуная, между верхним течением Дравы и Дунаем (частично эта страна Норик располагалась на территории нынешней Австрии, а другой частью в северных районах бывшей Югославии. Норики хорошо известны по античным источникам, и это племя было, скорее всего, кельтским или венедским. Необходимо отметить, что античные источники, говоря о венедах и кельтах, подчеркивали общность их обычаев. Здесь же проживали и руги, которых многие исследователи (А. Г. Кузьмин и В. В. Фомин, А. В. Назаренко) считают однозначно руса-ми. Кстати сказать, многие западноевропейские источники называют ругами именно русов, так называли французы жену их короля Анну, дочь Ярослава Мудрого.

Йожко Шавли, как и многие другие исследователи, считает, что норики "были выходцами из народа венетов и состояли в родстве с другими венетскими народностями", что подтверждает "и то обстоятельство, что всеми ими почиталось одно и то же божество - бог солнца Белин (Велен, Веленус), которого отождествляли с Аполлоном; он был общим для всех". Интересно, что у балтийских славян был бог по имени Белобог. Так что указание летописца на нориков далеко не случайно и может указывать на вполне реальные факты происхождения славян от кельтов - венедов. Оба народа не сильно отличались друг от друга, если не были единым. Скорее всего, близкие друг другу кельты и венеды Норика пошли в дальнейшем своим путем исторического развития и последние стали родоначальниками славянских племен. В том числе и на южном побережье Балтики.

Далее летописец дает картину расселения славян:

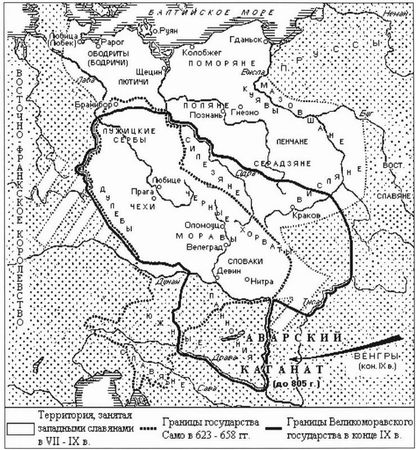

"Много времени спустя расселились славяне по Дунаю, где ныне земля Венгерская и Болгарская. И от этих славян разошлись славяне по всей земле и прозвались своими именами, где кто на каком месте поселился. Так, одни, придя, поселились по реке именем Морава и прозвались моравами, а другие назвались чехами. И еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских и поселились среди них, притесняя их, эти славяне перешли и поселились на Висле. И прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, а другие ляхи - лютичи, иные - мазовшане, иные - поморяне. Так же и эти славяне пришли и поселились по Днепру и назвались полянами, а другие - древлянами, поскольку селились в лесах, а еще другие поселились между Припятью и Двиной и назвались дреговичами, иные расселились по Двине и прозвались полочанами по речке, которая впадает в Двину и называется Полотой. Те же славяне, которые поселились около озера Ильменя, прозвались своим именем - словенами (славянами) и построили город, и назвали его Новгородом. А другие расселились по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, и грамота его прозвалась "славянской"" (рис. 27).

Интересно, что летописец утверждает: живущие на Дунае славяне (может быть, речь идет о нориках?) были вытеснены в Повисленье кельтами-волохами, откуда, судя по всему, и расселились по южным берегам Балтийского моря, дав начало многим племенам балтийских славян: лютичам и поморянам. Летописец обоснованно считает их родственниками ляхов (поляков). Археологическим подтверждением этому служит наличие кельтско-славянской пшеворской культуры в регионе Повисленья. Именно эта культура и стала базовой для многих славянских племен (рис. 28).

Вполне логично, что летописец не называет здесь вагров - они были описаны ранее под именем варягов. Дальше летописец не зря описывает водные торговые пути - путь "из варяг в греки" и Великий волжский путь, которые играли важнейшую, если не определяющую роль в развитии Древней Руси. Именно этим путем двигались балтийские славяне, основывая свои торговые поселения. Интересно также, что летописец назвал в этом отрезке единственный город - именно Новгород.

"Поляне же жили обособленно по горам этим. Тут был путь "из Варяг в Греки" и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра - волок до Ловати, а по Ловати войдешь в Ильмень, озеро великое; а из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево (так тогда называли Ладожское озеро. - С.Ц.), и устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно пройти до Рима и можно пройти по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно пройти в Понтморе, в которое впадает Днепр-река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет, а идет на север и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью рукавами в море Хвалисское. Так и из Руси можно идти по Волге в Болгары и в Хвалиссы, а дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине - в землю Варягов, а от Варягов до Рима, от Рима же и до племени Хама. А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским, по нему учил, как сказано, апостол Андрей, брат Петра".