24 июня генерал-лейтенант Птухин был вторично снят с поста, отдан под суд за участие в "контрреволюционном заговоре" и расстрелян 23 февраля 1942 года. На смену ему прибыл генерал-лейтенант авиации Ф. А. Астахов (командовавший авиацией Киевского Особого военного округа до весны 1941 года). По словам Баграмяна, "результаты усилий Федора Алексеевича сказались быстро. В частности, ему удалось резко улучшить авиационную разведку. Добытые ей данные многое прояснили". Увы, это правда – в первые три дня войны воздушная разведка велась из рук вон плохо, следствием чего стали фантастические сведения о движении двух тысяч немецких танков к Ковелю – в немалой степени повлиявшие на действия (точнее, бездействие) 22-го механизированного корпуса.

Теперь стоит перейти к командирам подразделений. Командующий 5-й армией генерал-лейтенант Михаил Иванович Потапов неправильно оценил находящуюся перед ним группировку противника, счел, что главный удар наносится на его правом фланге в направлении на Ковель, и поэтому вовремя не прикрыл свой левый фланг. Это привело к образованию разрыва с соседом и прорыву немецкой ударной группировки к Луцку и Ровно. Тем не менее в течение первой недели войны руководство 5-й армии практически не утратило контроль за своими войсками и смогло организовать гибкую оборону. Во всяком случае, изначально наступавшие в направлении Владимир-Волынский и Порыцк 25-я моторизованная, 13-я и 14-я танковая дивизии не сумели рассечь оборону 5-й армии и прорваться сквозь нее, поэтому были вынуждены повернуть к югу. Таким образом, окруженные в первый день войны 124-я и 87-я стрелковые дивизии стали самой крупной потерей армии – причем остатки последней смогли прорваться из окружения и 28 июня вышли к своим в полосе 15-го стрелкового корпуса, сохранив боевое знамя дивизии. 124-я дивизия погибла в окружении, но умелой обороной сковала значительные силы противника и доставила ему много неприятностей, до 26 июня мешая полноценно использовать дорогу Сокаль-Берестечко.

Совсем по-другому показал себя командующий 6-й армией генерал-лейтенант Н. И. Музыченко. Он тоже переоценил силы противника в центре и на левом фланге своей позиции – и наоборот, не принял во внимание угрозу стыку с 5-й армией. Но кроме этого, он несколько раз прямо нарушил приказы командующего фронтом, саботируя переброску механизированных частей в полосу прорыва под Радзеховом и Берестечко и пытаясь использовать их на своем левом фланге. Между тем разведка не установила в этом месте сосредоточения механизированных частей противника, и поэтому никаких оснований считать этот район угрожаемым не было.

Уже в первый день войны Музыченко не выполнил приказ о переброске 4-го мехкорпуса под Радзехов. На следующий день он "наложил лапу" на 8-й мехкорпус, устроив ему безумный пятисоткилометровый марш (хотя роль командования фронта в этой акции тоже трудно переоценить). В результате 4-й механизированный корпус, одна из самых сильных ударных частей фронта, в сражении под Дубно участия так и не принял и вообще использовался крайне неорганизованно – фактически для усиления стрелковых частей. Немалую долю ответственности командующий 6-й армией несет и за переданный в его распоряжение 37-й стрелковый корпус, действиями которого никто не руководил (за исключением время от времени вспоминавшего о нем штаба фронта), а также за 14-ю кавдивизию, которую не видели ни в атаке, ни в обороне.

Остановимся теперь на командирах механизированных корпусов. С 22-м мехкорпусом все обстоит просто и печально. К началу войны дивизии корпуса были разбросаны на огромном пространстве, и управлять ими оказалось невозможно. Командующий корпусом генерал-майор Семен Михайлович Кондрусев погиб на третий день войны, после этого механизированное соединение перестало существовать как единая часть – чему в немалой степени способствовало и неразбериха с приказами, в результате которой командир самой сильной 41-й танковой дивизии полковник Павлов увел свою часть от фронта и попал в болото.

Девятый механизированный корпус Константина Константиновича Рокоссовского был наиболее слабым. Кроме того, он выдвигался из глубокого тыла и поэтому испытывал трудности с пехотой. Тем не менее действия этого корпуса оказались достаточно успешными – он сначала контратаковал и потеснил левый фланг 13-й танковой дивизии противника, а затем вел активную оборону на реке Стырь в районе Луцка, фактически удерживая весь левый фланг 5-й армии.

Девятнадцатый мехкорпус генерал-майора Николая Владимировича Фекленко тоже действовал неплохо. К сожалению, взаимодействие между его дивизиями оставляло желать лучшего – в немалой степени это было вызвано отсутствием моторизованной пехоты для "полевого заполнения" захваченной территории. В результате достигнутый 25–26 июня успех под Млиыновом и Дубно не был реализован. Обе танковые дивизии корпуса превосходно атаковали – но, обнаружив у себя на флангах подвижные соединения противника, неизменно отходили назад, даже не уточнив численность обошедших их вражеских частей. В результате с 27 по 29 июня корпус вместе с 228-й стрелковой дивизией отступал под натиском противника, составлявшего примерно половину 13-й танковой дивизии.

Командир и практически весь руководящий состав 8-го механизированного корпуса проявили себя в сражении великолепно. Несмотря на череду нелепых приказов сверху, генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Рябышев сохранял самообладание и продолжал контролировать и координировать все действия своих дивизий. Он был единственным из командиров, кто организовал ведение разведки и имел внятное представление о находящемся перед ним противнике. К сожалению, карьеры генерал Рябышев так и не сделал – в 1945 году он закончил войну в должности командира стрелкового корпуса, все в том же звании генерал-лейтенанта. Воистину, в Отечестве нет не только пророка, но и полководца…

Командир 15-го мехкорпуса генерал-майор Игнат Иванович Карпезо проявил весьма средние способности как руководитель механизированного соединения. Он не сумел организовать разведку местности перед собой, и поэтому в течение 23–26 июня корпус продолжал наступать фактически вслепую. После ранения генерала Карпезо в должность командира корпуса вступил начальник штаба полковник Ермолаев, который с руководством явно не справился – впрочем, дезорганизующая роль приказов из штаба ЮЗФ проявилась и здесь.

О командире 4-го механизированного корпуса генерал-майоре Андрее Андреевиче Власове что-либо сказать очень тяжело. До самого последнего времени на этом имени лежало табу, поэтому в советской литературе описаний и оценки действий 4-го мехкорпуса просто не было. Кроме того, с самого первого дня войны корпус оказался буквально распотрошен из-за того, что командующий армией и командование фронта пытались перетянуть его на себя. Но в любом случае та часть корпуса, что осталась в распоряжении 6-й армии, в боях под Львовом действовала разрозненно, и как командир корпуса генерал Власов себя ничем не проявил. Между тем, у него был самый мощный из мехкорпусов РККА – в его составе находилось около четверти всех танков КВ и Т-34, имевшихся в Красной Армии. Ведь даже после отправки к Радзехову части 8-й танковой дивизии в двух остальных дивизиях корпуса насчитывалось около 570 танков, из которых 220 Т-34 и КВ. Возможно, 99-я стрелковая дивизия, которой Власов командовал в 1940 году, и была лучшей стрелковой дивизией РККА (как о том пишут некоторые современные историки) – но "то, что годится для парадов, не все пригодно для войны…"

* * *

И все-таки – где и когда были допущены самые главные, самые роковые ошибки? Вряд ли когда-либо можно будет ответить на этот вопрос так, чтобы уже не требовались другие ответы. Тем не менее можно попытаться предположить, что произошло бы, если бы 8-й мехкорпус сразу же по сосредоточении в районе Бродов (то есть 25 июня) получил от командования фронта самый простой и логичный приказ – наступать по шоссе на Дубно, а не по бездорожью на Лопатин и Берестечко.

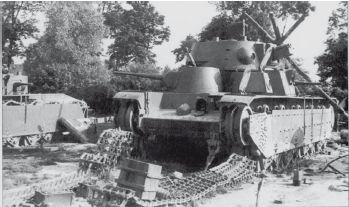

Т-35, брошенные на одной из рембаз

Да, командование Юго-Западного фронта могло не осознавать, что поступающие к нему оперативные данные сильно запаздывают. Но оно обязано было понимать, что так же сильно будет запаздывать и реакция на его приказы, что находящиеся в движении моторизованные части просто физически невозможно мгновенно сосредоточить в одном месте, особенно с учетом крайней нехватки автотранспорта. Если 25 июня немецкие подвижные части находились в Дубно, то можно было предугадать, что к моменту сосредоточения наших войск для контрудара противник уже продвинется гораздо дальше. В конце концов, основной принцип оперативного искусства – реагировать не на уже произошедшие действия противника, а на те его действия, что еще не произошли. Как в шахматах - предугадывать следующие ходы оппонента… что в конце концов командование ЮЗФ и попыталось сделать, отведя войска для парирования воображаемого поворота ударной группировки противника на Тарнополь.

Если бы вместо этого еще 24–25 июня, сразу по получении данных о направлении движения немецких танковых дивизий в разрыв между Луцком и Бродами, командование фронта остановилось на решении о нанесении мощных фланговых ударов по сходящимся направлениям (на чем настаивал Г. К. Жуков), то ход дальнейших событий мог бы оказаться совсем иным. В частности, 26 июня части 12-й и 34-й танковых дивизий, заняв Дубно, встретились бы на его восточной окраине с передовыми отрядами 43-й танковой дивизии 19-го мехкорпуса. Одиннадцатая танковая дивизия оказывалась в плотном кольце окружения, у 13-й танковой дивизии глубоко обнажался правый фланг, а подходящая к фронту 16-я танковая дивизия оказывалась под ударом одновременно с двух сторон… И при этом сразу три советских танковых дивизии наконец-то выходили на беззащитные коммуникации немецкой ударной группировки.

Не приходится сомневаться, что дальнейшие события в полосе Юго-Западного фронта в этом случае тоже развивались бы несколько по-другому…

Основная литература

1. А. В. Исаев. От Дубно до Ростова. М.: АСТ, 2004.

2. Е. Дриг. Механизированные корпуса РККА в бою. М.: АСТ, 2004.

3. М. Свирин. Броневой щит Сталина. История советского танка, 1937–1943. М.: Яуза, Эксмо, 2006.

4. А. В. Владимирский. На Киевском направлении. М.: Воениздат, 1989.

5. Д. Хазанов. 1941. Горькие уроки. Война в воздухе. М., Яуза, Эксмо, 2006.

6. М. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. М.: Вече, 2000.

7. В. К. Краснов. Неизвестный Жуков. Лавры тернии полководца. М.: ОЛМА-Пресс, 2005.

8. В. А. Анфилов. Провал "Блицкрига". М.: Наука, 1974.

9. В. А. Анфилов. Крушение похода Гитлера на Москву. М.: Наука, 1989.

10. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Кампании, стратегические операции и сражения. Статистический анализ. Летне-осенняя кампания 1941 г. М.: Институт военной истории МО РФ, 2004.

11. Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах. 1917–1940, М.: Воениздат, 1965.

12. Киевский краснознаменный. Краткий очерк истории краснознаменного Киевского военного округа, 1919–1969. Киев: Политуправление КВО. 1969.

13. И. Х. Баграмян. Так начиналась война. М.: Воениздат, 1971.

14. К. С. Москаленко. На юго-западном направлении. Книга 1. М.: Воениздат, 1979.

15. К. К. Рокоссовский. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1980.

16. М. Е. Катуков. На острие главного удара. М.: Воениздат, 1976.

17. Н. К. Попель. В тяжкую пору. М.: Воениздат, 1959.

18. Д. И. Рябышев. Первый год войны. М.: Воениздат, 1990.

19. В. С. Архипов. Время танковых атак. М.: Воениздат, 1981. Стр. 65

20. Н. С. Хрущев. Воспоминания. Книга 1. М.: Московские Новости, 1999.

21. А.Г. Солянкин, М. В. Павлов, И. В. Павлов, И. Г. Желтов. Отечественные бронированные машины. ХХ век. Том 1. 19051941. М.: Экспринт, 2003.

22. А.Г. Солянкин, М. В. Павлов, И. В. Павлов, И. Г. Желтов. Отечественные бронированные машины. ХХ век. Том 2. 19411945. М.: Экспринт, 2005.

23. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 21–31 декабря 1940 г. Русский Архив: Великая Отечественная. Т 12 (1). М.: Терра, 1993.

24. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 г. Русский Архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5–1). М.: Терра, 1996.

25. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 36. М.: ВНУ ГШ, 1958.

26. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 33. М.: ВНУ ГШ, 1957.

27. Г. Гот. Танковые операции. Г. Гудериан. Танки – вперед! Смоленск: Русич, 1999.

28. К. Мейер. Немецкие гренадеры. Воспоминания генерала СС. 1939–1945. М.: Центрполиграф, 2007.

29. Б. Мюллер-Гиллебранд. Сухопутная армия Германии. 1933–1945. Том II. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958.

30. Ф. Гальдер. Военный дневник. 1941–1942. М.: АСТ, 2003.

31. Ф. де Ланнуа. Немецкие танки на Украине. 1941 год. М.: Эксмо, 2007.

32. Thomas L. Jentz. Panzertruppen. The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany's Tank Forses. 1933–1942. Shiffer Military History, Atglen PA, 1996.

33. O. Groehler. Geschichte des Luftkriegs 1910 bis 1980. Berlin, Militarverlag der DDR, 1981.

Алексей Исаев

Миф о "рассейняйском КВ"

Рука об руку с историей войн шла история героев и оружия героев. Из глубины веков пришли к нам легенды о Роланде и его Дюрандале, короле Артуре и Экскалибуре, Зигфриде и его мече Граме. Но чем больше насыщались техникой поля сражений, тем в большей степени та начинала жить самостоятельной жизнью, и в глазах современного читателя сами изделия машиностроительной промышленности начали становиться героями. Например, 420-мм орудие "Большая Берта" уже не ассоциируется с каким-то мифологическим или реальным воином. Суетящиеся вокруг гигантской мортиры люди с прибойниками и оптическими приборами становятся безымянными оруженосцами нового рыцаря технологической эпохи. В конце концов, на страницах сегодняшних журналов и газет танки и самолеты делаются легендарными героями, неуязвимыми и сокрушающими толпы врагов.

Яркий пример такой легенды – это история боя танка КВ у литовского города Рассейняй в первые дни войны. Канонический текст предания звучит так:"Единственный КВ на долгое время задержал продвижение 4-й танковой группы к Ленинграду, заставив остановиться 6-ю танковую дивизию и отклониться от намеченного маршрута 1-ю танковую дивизию фашистов".

Можно привести и более цветистое описание того же события:

"Залога приводит еще пример. Как известно, германские танковые войска были разделены в начале войны на четыре танковые группы, которые вскоре преобразовали в танковые армии. Так вот: в июне 1941 года в Литве, в районе города Рассейняй, один советский KB в течение суток сдерживал наступление 4-й германской танковой группы. Танковая группа – это четверть всех германских танковых войск. Один советский танк против германской танковой армии. Неизвестный старший сержант против генерал-полковника Гепнера. Но удивляться тут нечему: старший сержант из той армии, которая готовилась к войне, у старшего сержанта – один тяжелый KB, а германский генерал-полковник готовился к легким победам, к опереточной войне, у германского генерал-полковника тяжелых танков…"

Последняя цитата, как читатель уже, наверное, догадался, принадлежит перу известного английского публициста, пишущего под псевдонимом В. Суворов.

Обратите внимание, что танк КВ в обоих случаях выступает как самостоятельный участник событий, чудо-богатырь, останавливающий толпу темных сил. Появляющийся в словах В. Суворова "старший сержант" только усиливает этот тезис: "Всего лишь старший сержант, но на КВ смог остановить целую танковую группу!".

Как и всякая легенда, история рассейняйского КВ имеет реальную основу, подтверждающуюся серьезными источниками, далекими от "публицистики". После Второй мировой войны командование американской армии решило использовать опыт пленных немецких офицеров. В результате группа пленных под руководством генерал-полковника Франца Гальдера написала серию докладов. Вот отрывок из одного такого доклада: