6. После посадки почвенную смесь увлажняют, используя лейку с длинным носиком, за неимением подходящей лейки можно воспользоваться воронкой из плотной бумаги. Через некоторое время стекло обычно запотевает. В таком случае сосуд проветривают и опять закрывают.

Емкость с высаженными растениями на 4–6 дней ставят в теплое и немного затененное место. Полив осуществляют редко, учитывая, что флорариум является практически закрытой системой и большая часть испаряемой растениями влаги остается в сосуде.

В бутылочных садах и небольших стеклянных емкостях лучше всего использовать растения с медленным темпом роста и небольшой корневой системой. Подбирают растения с учетом их требований к условиям содержания.

Групповые композиции

Не следует помещать в сосуд слишком много растений, вполне достаточно пяти-шести.

Чтобы композиция выглядела естественно, растения следует располагать в соответствии с их размерами и внешним видом. В основную группу входят, как правило, доминирующие растения. Второстепенная группа должна оттенять первую, чаще всего здесь применяют пестролистные растения. Сопутствующая группа является как бы переходной и состоит из небольших почвопокровных растений. Сочетая декоративные камни с растениями, можно создать миниатюрный естественный ландшафт гор или тропиков.

Особенности ухода за садом в бутылке

– Растения в емкостях удобряют очень редко, чтобы не стимулировать быстрый рост.

– Следует своевременно удалять пожелтевшие листья и увядшие цветки.

– Сильно разросшиеся побеги укорачивают.

– Если растение заболело или погибло, его необходимо удалить.

Хищные растения во флорариуме

В условиях флорариума удается выращивать такую интересную группу растений, как растения-хищники. Благодаря своим необычным способностям и экзотическому внешнему виду хищные растения особенно желанны для любителей ботанических курьезов. Все они способны ловить и переваривать добычу. У наиболее известных "хищников" – росянок, непентесов и саррацений – основную часть добычи составляют насекомые (отсюда другое название этих растений – насекомоядные). Причиной возникновения такого необычного способа питания стал дефицит минеральных веществ в почве. Все хищные растения растут на бедных почвах, как, например, торфяных или песчаных. В таких условиях меньше конкуренции среди растений (мало кто способен здесь выжить), а способность ловить живую добычу, расщеплять и усваивать животный белок восполняет дефицит минерального питания.

Эти растения довольно сложно выращивать в домашних условиях, однако некоторые виды вполне пригодны для содержания во флорариумах. Для комнатных условий наиболее пригодны следующие виды: венерина мухоловка, различные росянки, некрупные виды непентесов, тропические виды жирянок и большинство видов саррацений.

Во флорариумах можно использовать и декоративноцветущие растения. Наиболее подходящими являются фиалки миниатюрных сортов.

О почве, уходе, а также несколько интересных фактов из жизни растений

Почва

Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится как бешеный и – самое большее – взглянет, как прекрасны облака у него над головой… И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную… Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжелой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твердой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди.

Карел Чапек

Почва – наиболее важная составляющая жизни растений. Из почвы они получают питательные вещества и воду. В зимнем саду можно создать оптимальные условия для выращивания растений из разных климатических зон. В культуре им необходимо предоставить почвенные смеси, оптимально удовлетворяющие их потребности.

Почва как физическое тело состоит из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. Твердая фаза представлена минеральными и органическими веществами, жидкая – водой с растворенными в ней соединениями (почвенный раствор), а газообразная – почвенным воздухом.

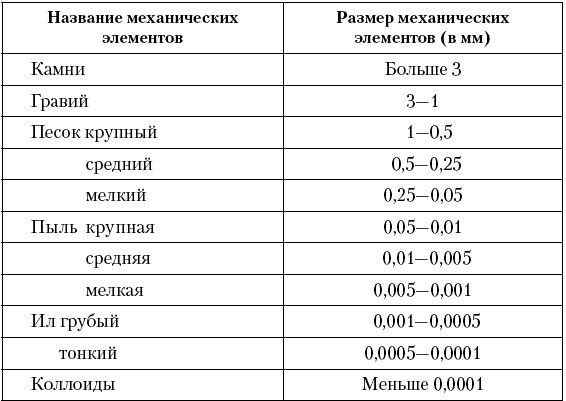

Твердая фаза почвы состоит из частиц различной величины, которые называются механическими элементами или гранулами. В таблице приводится классификация механических элементов почвы Н.А. Качинского.

Сумму всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называют физической глиной, а больше 0,01 мм – физическим песком.

Отдельные группы механических элементов по-разному влияют на свойства почвы. Это объясняется неодинаковым их минералогическим и химическим составом и разными физическими и физико-химическими свойствами. Относительное содержание в почве или породе механических элементов называется механическим составом.

Гумусом почвы называют сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при разложении и гумификации органических остатков в почве.

Гумус содержит: 1) обширную группу негумифицированных веществ, органических остатков и продуктов их распада; 2) группу гумусовых веществ, составляющих главную и специфическую часть гумуса.

Для расчета полива необходимо учитывать такие важные характеристики, как влагоемкость и водопроницаемость почвы.

Свойство почвы удерживать влагу от стекания сорбционными и капиллярными силами называется водоудерживающей способностью. Количество влаги, которое способна удержать почва, называют влагоемкостью.

Водопроницаемость – способность почвы впитывать и пропускать через себя воду, поступающую с поверхности. Впитывание характеризует первую фазу водопроницаемости, когда свободные поры почвы последовательно заполняются водой. При избытке влаги впитывание ее продолжается до полного насыщения почвы. Движение воды в почвенных порах под действием силы тяжести при полном насыщении почвы водой характеризует вторую фазу водопроницаемости – фильтрацию.

Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.

Дерновую землю делят на тяжелую – с большим количеством глины, среднюю – с равными долями глины и песка и легкую – с преобладанием песка.

К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернину заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной, от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2–1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2–0,5 м навоза или навозной жижи на 1 м).

Дерновая земля считается слабощелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH, добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.

Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4–6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, ее убирают в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом, она теряет свои качества – питательность, пористость, упругость и пр.

При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.

Дерновая земля – основная в цветоводстве, она достаточно пориста, с высокой влагоемкостью, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.

Листовая земля, или листовой перегной, – это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5–6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он маловлагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.

Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках), удаленных от города и крупных автомобильных дорог, так как листья обладают способностью аккумулировать тяжелые металлы. Лучшими являются листья клена, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2–1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2–3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.

При потребности в малом количестве ее можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой неперепревших листьев. Перегной должен быть темного цвета и сыпучий.

Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, малопитательную, с четкой кислой реакцией (pH 4–5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.

Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5–15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6–0,7 м и оставляют лежать в течение 2–3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.

Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью, как торф. В навозе есть все элементы питания, необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в том числе иногда и для кактусов.

Перегнойная земля – наиболее питательная земля с преобладанием азота в легкоусвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро– и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабощелочную реакцию (pH 8), отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Перегной получают из сложенного в кучи, хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец – более легкий.

Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.

Применяется в качестве сильнодействующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.

Торфяная земля – кислый субстрат, содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Ее заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.

Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость. Также торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.

Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6–1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2–3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.

Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется – становится непроницаемым для воды и воздуха.

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат "Фиалка" и др.) – примеры тому все голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии – при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.

Кислотность торфа (pH 2,8–5) можно уменьшить и получить торфяную землю с нейтральной реакцией (pH 7). Для этого при закладке буртов слои торфа пересыпают известью 2–3 кг на 1 м. Например, для торфа с pH 4 (примерное среднее значение) на 1 кг надо добавить и тщательно перемешать 12 г извести (1 столовая ложка без верха).

Компостную землю готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2–3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля бывает готова к использованию. Перед завозом в тепличное хозяйство ее пропускают через средний грохот.

Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала.

В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную.

Огородная (садовая) земля – в зависимости от происхождения огорода (сада) считается средней между перегнойной и дерновой или листовой землей. В земляных смесях в случае необходимости дерновую землю можно частично заменить огородной.

С участков, где последние три года выращивали растения, относящиеся к семействам капустные и пасленовые, почву не берут. Существует опасность занесения вместе с садовой землей патогенных микроорганизмов, в частности спор обитающих в почве грибов.

Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.

Субстраты из компостированной коры. Измельченную кору компостируют в штабелях высотой до 3 м, добавляя шлам из отстойников целлюлозных фабрик и другой органический материал, что обеспечивает разложение коры с помощью микроорганизмов. Биохимические и микробиологические процессы при компостировании идут наиболее активно в субстрате с размером частиц 1–7 мм и добавлением мочевины на менее 1% сухой массы коры (4,3 кг на 1 м3) в течение первых нескольких недель. Компостирование при постоянном перелопачивании продолжается примерно 4–4,5 недели летом и 16–18 недель зимой. Температура в штабелях поднимается до 65–70°С.

Компост в 1 м содержит около 300 г калия, 60 г фосфора, 30 г магния, 30 г железа, 20 г марганца, медь и другие микроэлементы. Его смешивают со сфагновым торфом, добавляя 1 кг фосфора, в других случаях – песок, глину и т. д., то есть используют в качестве почвоулучшателя.

При выращивании на одном субстрате из коры и опилок рост растений прекращается и появляется хлороз из-за недостатка азота.

Кору сосны и ели применяют для выращивания орхидей. В измельченном виде добавляют в специальные смеси как рыхлящий и подкисляющий материал. В Америке и Канаде ряд фирм производят субстраты для выращивания кактусов на основе сосновой коры.

Мох сфагнум используют в составе ряда земельных смесей для придания большей рыхлости и очень высокой гигроскопичности (pH около 4). Сфагнум способен удерживать количество воды, в 20 раз превышающее его собственный вес.

В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Им обычно накрывают (слоем в 1–1,5 см) дренаж в горшках при пересадке растений. Измельченный торфяной мох добавляют также в почву для улучшения ее структуры; чаще всего его используют как среду для укоренения воздушных отводков.

Заготавливают мох на верховых сфагновых болотах во второй половине лета. Мох хорошо высушивают и тщательно перетирают, перед употреблением пропаривают.

Сфагнум имеет много разновидностей. Это листостебельные мхи с пучковидно расположенными стеблями, на верхушке собранными в головку. Желтовато-зеленые, желтые, бурые или красноватые растения. Нарастают ежегодно верхушкой, снизу отмирают, превращаясь в торф. Распространены широко, преобладают на болотах, в тундре, во влажных лесах. Обладают бактерицидными свойствами.