На палубе корабля девушке дали выпить два кубка, чтобы она опьянела. Затем старуха ввела ее в палатку. Мужчины, стоявшие вокруг корабля, принялись стучать деревянными палками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика, иначе "взволновались бы другие девушки и перестали бы искать смерти со своими господами". Шестеро помощников "ведьмы" схватили жертву за руки и за ноги, накинули на шею девушки петлю и стали душить, между тем как сама "ведьма" несколько раз вонзила ей в ребра кинжал с широким лезвием. Когда все было кончено, ближайший родственник мертвеца – совершенно голый, но, вопреки ожиданиям, прикрывавший рукою не детородные части, а анус, – с факелом в руке приблизился задом наперед к кораблю и зажег подпал. "Не прошло и часа, как превратился корабль, и дрова, и девушка, и господин в золу, потом в мельчайший пепел. Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку белого тополя, написали на ней имя умершего мужа и имя царя русов и удалились". Церемония погребения завершилась повальным пьянством. "Веселие Руси есть пити", – скажет позднее князь Владимир.

Глава 3. Князь Олег

"Светлый князь"

В династической концепции "Повести временных лет" история княжения Аскольда и Дира выполняет роль некоего переходного периода, промежуточной ступени в государственном развитии княжества "полян". Венцом этого процесса рисуется вокняжение в Киеве истинного, законного династа – Игоря Старого, от имени которого Олег в полном сознании своего права устраняет незаконных владельцев "матери городов русских": "И рече Олег Асколду и Дирови: "Вы неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа", и вынесоша Игоря: "А се есть сын Рюриков". И убиша Аскольда и Дира…"

Между тем для нас интересен в первую очередь не Игорь, а Олег, ибо он – первый персонаж древнерусской истории, который обладает чертами исторического лица. Его статус суверенного владыки, а не воеводы при малолетнем Игоре подтвержден договором 911 г. с Византией. В этом документе Олег величает себя "наша светлость", выступая в качестве верховного правителя русов, "великого князя" и "светлого князя", под рукой которого находятся другие "светлые князья" и "бояре", то есть целая вассально-иерархическая пирамида. В то же время имя Игоря в договоре отсутствует, как нет в нем и малейшего намека на то, что Олег выполняет функции верховного "светлого князя" временно или что над ним есть какая-то другая власть, которая формально санкционирует его действия. Крайняя щепетильность византийского двора в вопросе титулования иноземных владык служит порукой достоверности статуса Олега как легитимного главы русов.

Собственно говоря, высокое положение Олега среди пришедшей с ним "руси" было хорошо знакомо автору "Повести временных лет", вложившему в его уста слова: "аз есмь роду княжа". Но позднейшие переписчики летописи перетолковали это обстоятельство по-своему, включив Олега в семью Рюрика в качестве его "родственника" (Лаврентьевский список) или более определенно – "племянника" (Воскресенский список). Эти генеалогические построения не выдерживают исторической проверки, как ничем не подтвержденным оказывается и "варяжское" происхождение Олега (тем более его "урманство", известное одному Татищеву). В равной степени это касается и его похода на Киев из Новгорода на Волхове, проделанного будто бы ради того, чтобы посадить на киевский престол малютку Игоря. Отсутствие у Олега всяких связей с Новгородским Севером удостоверяет тот же договор 911 г… где Новгород даже не упомянут в числе городов, для которых Олег вытребовал от Византии торговые "уклады"!

В какой же "Русии" правил этот князь "от рода русского" до его появления на берегах Днепра?

Для разрешения этой загадки следует обратить внимание на титулы "светлый князь" и "наша светлость", содержащиеся в договоре 911 г. Дело в том, что подобная титулатура вообще не характерна для древней Руси и великокняжеского рода мнимых Рюриковичей. В то же время имеется показание источника, который свидетельствует о ее славянских корнях: титул "светлый князь" из договора 911 г. находит полное соответствие в рассказе Ибн Русте о славянах, где сообщается, что "глава их [славян] коронуется, они ему повинуются и от слов его не отступают… И упомянутый глава, которого они называют "главой глав", зовется у них свиет-малик" (буквально "свет-князь").

Совпадение титула Олега с названием "главы славян" и в самом деле слишком знаменательно, чтобы не попытаться использовать это обстоятельство для определения местоположения Олеговой "Русии", тем более что арабские источники указывают довольно точный географический ориентир страны, где пребывает "свиет-малик". Обратимся опять к Ибн Русте: "Местопребывание его [ "свиет-малика"] находится в середине страны славян… Город, в котором он живет, называется Джарваб, и в этом городе ежемесячно в продолжение трех дней проводится торг, покупают и продают". Из этих слов ясно, что арабы соотносили термин "светлый князь" с официальным титулом хорватских вождей ("Джарваб", по общему мнению филологов, – это искаженное "Хорват").

Западноевропейские и византийские писатели в VIII–X вв. объединяли под этнонимом "хорваты" целый ряд славянских племен, живущих к северу от Дуная. Франкские хронисты указывают, что хорватские поселения начинаются "за Багиварией" (Баварией). Для Константина Багрянородного хорваты ("белые хорваты") обитают "по ту сторону Туркии", то есть Венгрии, и граничат на западе с "Франгией", иначе говоря, с той же Баварией, входившей в состав Восточнофранкского королевства; с востока, по словам Константина, на белых хорватов нападают печенеги (эти "хорвате белии" попали в поле зрения и "Повести временных лет"). Область расселения восточной группировки хорватов, осевших на склонах Карпат, идеально подходит под определение "середина страны славян".

Приблизительно на этой же территории источники, как мы убедились выше, фиксируют пребывание "русского" населения. Нам в связи с местоположением Олеговой "Русии" будет особо важна самая крайняя область поселения белых хорватов на востоке – будущая Галиция. Из других земель центральноевропейской "Хорватии" ее выделяет то, что только здесь, вплоть до нынешнего дня, этнонимы "русь", "русы" бытуют в форме "русины". Это обстоятельство приобретает чрезвычайную важность потому, что его употребление в единственном числе – "русин" – известно всего в двух документах Средневековья, самый ранний из которых – договор Олега с греками 911 г. (другой – Правда Русская начала XI в.). Игнорировать это совпадение невозможно, особенно если вспомнить, что в летописном сказании Олег представился Аскольду и Диру "гостем подугорским", то есть жителем Прикарпатья, русином.

Стало быть, в лице "свиет-малика" мы видим "русского" князя, утвердившегося в земле хорватов Восточного Прикарпатья ("глава славян") и, как явствует из договора 911 г., признанного другими "светлыми князьями" карпатско-дунайских русов в качестве "великого князя" (видимо, этот титул Ибн Русте передает как "глава глав"). Стольный город "светлого князя", по-видимому, был одновременно языческим культовым центром, куда иноземные купцы допускались только в определенные дни.

Почему же Олег оказался обременен столь пышными титулами, фактически соперничавшими с титулатурой великоморавских правителей? Наиболее вероятным видится следующий ход событий.

"Русская" Галиция некоторое время входила в состав Великой Моравии князя Святополка I. По сообщению Энея Сильвия (середина XV в.), этот государь присоединил к своим владениям ряд восточных областей и среди них земли "руссанов", карпатских русинов. В Паннонском житии святого Кирилла самые первые чешско-моравские князья Ростислав, Святополк I и Коцел именуются "князьями русскими" (а согласно русскому списку XVII в. Пространного жития святого Кирилла, Святополк I носил титул "князя Моравского, Туровского и всей России"). Сами Карпаты в раннем Средневековье иногда назывались Русскими горами.

Раннеславянские государства строились по федеративному принципу, то есть вожди покоренных племен, признав данническую зависимость от центра, оставались править на местах. Таким образом, Олег (или его предшественник), будучи включен в иерархическую структуру Великоморавской державы, мог сохранить за собой титул "светлый князь" в качестве полуавтономного правителя, подчиненного великому князю Моравии.

Но власть Святополка над русинами держалась недолго. В конце IX – начале X в. венгры нанесли Великоморавскому государству смертельный удар. Вместе с паннонскими славянами завоевателям покорилась часть дунайских русов (титул "герцог русов" в X–XI вв. закрепился за наследниками венгерского престола). Однако нашествие венгров не затронуло карпатских славян, так как венгры проникли в Паннонию по стопам гуннов и аваров – в обход Карпат, через Нижнедунайскую низменность. Обретя независимость, славяно-"русская" Галиция превратилась в одно из сильнейших государств Восточной Европы, о котором знали даже в Багдадском халифате. Поэтому Олег, "светлый князь" карпатских русинов, после крушения Великой Моравии присвоил себе титул "великого князя" (в современной историографии довольно популярно мнение, высказанное еще Н. Ламбиным в 1873 г., будто в IX–X вв. в титуле славянских князей отсутствовал предикат "великий"; однако в византийских сочинениях князьям Великой Моравии нередко присвоен титул "мегас архонт" – "великий правитель [князь]").

При исследовании 25 крупных славянских городищ (общинных центров) в Восточном Прикарпатье оказалось, что восемь из них были сожжены и запустели в конце IX – начале X в. При этом признаков военного погрома на их территории не обнаружено, жителям, по-видимому, позволено было взять с собой домашнее имущество и наиболее ценный рабочий инвентарь. Оставлено было лишь то, что невозможно было унести, – тяжелые и хрупкие вещи: жернова, точильные камни, глиняную посуду. Окрестные селища вообще не пострадали. Похоже, что археологи наткнулись на следы какой-то крупной карательной акции против племенной верхушки здешнего населения. Вероятно, эти находки можно рассматривать как археологическое свидетельство покорения вещим Олегом местного племенного объединения белых хорватов, сопровождавшегося разорением укрепленных "градов" местной знати и передачей управления в руки княжеского наместника.

Наглядное подтверждение тому факту, что Олег пришел в Киев во главе карпатских русинов, предоставляет археология древнего Киева. Исследование киевского некрополя, проведенное С. С. Ширинским, показало, что большинство погребений конца IX – начала X в. в Среднем Поднепровье "составляют погребения, где тело покойного было помещено в могильную яму головой на запад. Именно они по характеру и деталям погребальной обрядности имеют прямые аналогии в соответствующих памятниках на территории Великой Моравии – сотни погребений IX–X вв. в Старом месте, Микульчицах, Поганьском, Скалице, Старом Коуржиме и других местах Чехии, Моравии, Словакии". При этом наибольшую схожесть демонстрируют именно могильники знати, "светлых князей": "Подлинной копией наиболее пышных срубных захоронений Среднего Поднепровья являются известные погребения Колина и Желенок".

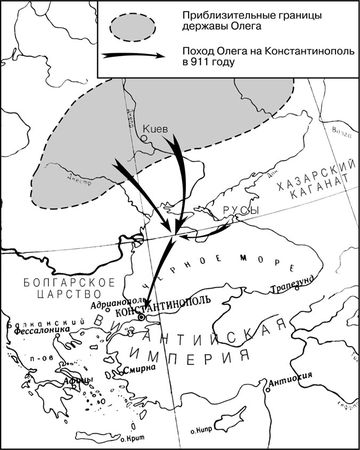

Держава Олега

Время активной жизни Олега в "Повести временных лет" искусственным образом растянуто от 879 г. до середины 910-х гг. Между тем подлинная биография вещего князя держится на одном-единственном документе – его договоре с Византией от 2 сентября 911 г. Поэтому захват Олегом Киева можно датировать лишь приблизительно – рубежом IX–X вв. Именно в это время Киев, по археологическим данным, начал приобретать черты городского центра.

В результате деятельности Олега его держава простерлась от Карпат до берегов Днепра. Но точные ее границы установить невозможно. Судя по договору с греками, в нее входили города: Киев, Чернигов, Переяславль, Полтеск (Полоцк), Ростов, Любеч и "прочая городы, по тем бо городам седяху велиции князи, под Олгом суще". Обыкновенно эти топонимы отождествляют с одноименными городами Древней Руси. Однако для этого нет никаких оснований. Обратим внимание на последние слова, которые в устах древнерусского книжника звучат довольно странно. Ведь он не мог не знать, что в Любече никогда не было княжьего стола, а великих князей в XI–XII вв. не бывало и во всех прочих упомянутых городах, исключая Киев. Поистине вопиющим фактом выглядит наличие в списке Полоцка, присоединить который к Русской земле, согласно самой же "Повести временных лет", должен лишь князь Владимир полвека спустя.

Держава Олега

Все это позволяет утверждать, что перечень городов не был составлен летописцем произвольно (иначе в него обязательно попал бы и Новгород – изначальная вотчина русских князей, по версии "Повести временных лет"). В данном случае налицо добросовестное (или, если угодно, механическое) копирование некоего неизвестного нам источника, для которого наличие в Любече "русского" князя, как и неучастие новгородцев в походе на Царьград, было непреложной истиной. Поэтому мы вправе задать вопрос: действительно ли эти "русские грады" могут быть отождествлены с хорошо известными городскими центрами Древней Руси? Археология в данном случае говорит решительное "нет". Городской облик Чернигова и Переяславля сформировался не ранее второй половины X в., Полоцка, Ростова и Аюбеча – и того позже. Княжеские столы в Чернигове, Переяславле и Ростове появились только в XI–XII вв. В итоге мы видим, что из всех этих городов попасть в договор 911 г. мог один лишь Киев. И тем не менее, как показывает пример Аюбеча и Полоцка, все они были там прописаны. Отсюда следует, собственно, только один вывод: оригинальный текст договора имел в виду отнюдь не восточнославянские города, а их западных двойников.

Общеславянский характер поименованных топонимов легко подтвердить. И сегодня на карте Европы можно найти: Росток и Любек на территории бывшего славянского Поморья; Плоцк на Висле; область Чонград (Чернград) в бассейне Тисы и город Чернград на Днепро-Бужском лимане (ныне Очаков); Преслав в Болгарии. Я не берусь с точностью указать, где именно находились те "русские грады", которые вытребовали себе торговые "уклады" с Византии; по-видимому, все они группировались вокруг Карпат и в Подунавье, ибо только в этом районе можно искать "русских" князей, "под Олгом суще". Так, моравские летописи упоминают о "русских князьях" Семовите и Богурине, которые в 861 г. попросили защиты у моравского князя Радислава (Ростислава) и годом позже были крещены Кириллом и Мефодием.

Но самое интересное: из данного фрагмента договора, несомненно, следует, что некий подчиненный Олегу "великий князь" сидел и в самом Киеве. Это окончательно подрывает достоверность летописного рассказа о вокняжении Олега в Киеве путем убийства Аскольда и Дира. Очевидно, что правящая верхушка таврических русов, обосновавшихся на Среднем Днепре несколькими десятилетиями раньше, не была устранена в ходе расширения державы "светлого князя" на восток. Подчинение Киева Олегу выразилось в признании местными русами его верховной власти.