В.М. ХАЧАТУРЯН

История МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XX ВЕКА

10-11 классы

Пособие

для общеобразовательных учебных заведений

Под редакцией доктора исторических наук, профессора В. И. Уколовой

Рекомендовано Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации

3-е издание, исправленное и дополненное

Москва, Издательский дом "Дрофа" 1999

Методический аппарат пособия

подготовлен при участии

Г. М. Карпова

Хачатурян В. М.

Первое пособие по истории мировых цивилизаций, созданное с учетом современных общеобразовательных стандартов, завершает изучение истории в школе. Пособие дает представление об основных закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, используя для этого обширный материал по истории крупнейших цивилизаций с древнейших времен до конца XX века.

Пособие снабжено материалами источников для семинарских занятий, картами и развернутым методическим аппаратом.

Рекомендовано к изданию Министерством образования Российской Федерации и включено в Федеральный перечень учебников.

УДК 373:930.9 ББК 63.3(0)6я721

18ВК 5-7107-2643-5

"Дрофа", 1996

Введение

В последние 10-15 лет мысль отечественных историков все больше обращается к цивилизационному методу. Он дает возможность взглянуть на историю другими глазами, увидеть разные ее грани и прояснить многие вопросы, поставленные современной эпохой перед нашей страной и миром в целом. Мировая историческая мысль, которая в период советской власти или игнорировалась, или предавалась уничтожающей критике, накопила огромный потенциал. Это касается в первую очередь историографии XX в.: теорий М. Ве-бера, О. Шпенглера, А. Тойнби, Ф. Броделя, К. Яспер-са и многих других. Забытыми в советские годы оказались и достижения русской науки. А между тем труды Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, П. А. Сорокина уже давно получили мировое признание и считаются классическими в теории цивилизаций. Вместе с тем нужно признать: в науке о цивилизациях остается много спорных, нерешенных вопросов.

Оправданно ли в таком случае вводить в школьный курс понятие "цивилизация", новый метод анализа исторического процесса, в котором еще не все устоялось и определилось? Конечно, это породит большие трудности. Но все-таки на этот вопрос следует дать положительный ответ. В цивилизационном подходе есть уже много бесспорного, подтвердившегося строгим научным анализом. Кроме того, этот подход имеет ряд преимуществ, он дает возможность выработать творческое и свободное мышление, новое многомерное видение истории.

Изучение истории мировых цивилизаций дает представление не только о единстве, но и о многообразии исторического процесса. Всемирная история в этом случае предстает перед нами как пестрая, красочная картина вариантов развития человечества, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, но ни один не является идеальным.

Формационный подход, как известно, брал за основу объективно существующие, независимые от воли человека социально-экономические отношения. Циви-лизационный подход учитывает самые разнообразные аспекты исторического процесса, а кроме того, привносит человеческое измерение, т. е. важнейшей задачей является изучение человека с его видением мира, с его этическими и эстетическими представлениями, нормами поведения в обществе, человека в самых разных его проявлениях и формах деятельности. Значит ли это, что формационный и цивилизационный подходы - взаимоисключающие? Многие отечественные историки считают, что они, скорее, дополняют друг друга, что, по крайней мере, элементы формационного подхода можно включить в цивилизационный анализ, ибо развитие социально-экономических отношений - важная часть цивилизационного процесса. Однако их роль не следует рассматривать как определяющую и объяснять все исторические явления, исходя из прямой зависимости "надстройки" от "базиса". В учебнике будет использоваться именно такой принцип. Он представляется гораздо более плодотворным, нежели полное отрицание формационного подхода, а вместе с ним - и тех достижений, которые сделала отечественная историческая наука в области изучения, скажем, феодализма или развития буржуазных отношений.

Слово "цивилизация" является одним из наиболее часто употребляемых понятий современной науки и публицистики. Но при этом его значение остается весьма расплывчатым, неопределенным.

Многозначность понятия "цивилизация" объясняется тем, что теория цивилизаций развивается уже несколько веков, а само слово появилось еще раньше - оно восходит к античности.

Слово "цивилизация" имеет латинский корень, оно происходит от слова "с1у1з", что означает "городской, государственный, гражданский". И во времена античности, и позже, в средние века, оно противопоставлялось понятию "зЦуаНсиз" - лесной, дикий, грубый. Значит, уже в древности люди осознавали разницу между жизнью цивилизованной и грубой, варварской.

В XVIII в. понятие "цивилизация" прочно вошло в словарь историков, тогда же стали формироваться различные теории цивилизаций. Этот процесс продолжается и в наши дни. Причем новые теории не до конца вытесняли старые, а 'скорее наслаивались друг на друга или продолжали существовать параллельно.

Среди них можно выделить две основные разновидности: теории стадиального развития цивилизации и теории локальных цивилизаций.

Стадиальные теории изучают цивилизацию как единый процесс прогрессивного развития человечества, в котором выделяются определенные стадии (этапы). Этот процесс начался в глубокой древности, когда стало распадаться первобытное общество и часть человечества перешла в состояние цивилизованности. Он продолжается и в наши дни. За это время в жизни человечества произошли большие изменения, которые коснулись социально-экономических отношений, духовной и материальной культуры. Современные ученые обычно выделяют в общемировом цивилиза-ционном процессе три основные стадии: доиндустри-алъную, индустриальную, или машинную, начало которой положил промышленный переворот, и постиндустриальную (подробнее см. в соответствующих параграфах учебника). Эти стадии часто называют "цивилизациями": "доиндустриальная цивилизация", "индустриальная цивилизация" и т.д. Название не слишком удачное, учитывая, что развитие раз-" личных регионов мира всегда шло несинхронно. Даже в XX в., например, индустриальная цивилизация охватила далеко не все уголки мира. Тем не менее такая терминология является общепринятой и будет использоваться в учебнике.

Периодизация, о которой шла речь выше, конечно, несовершенна и нуждается в некоторой детализации, это касается прежде всего доиндустриальной стадии, охватывающей не одно тысячелетие. Поэтому автор учебника счел целесообразным сохранить привычное и для учителей, и для учеников деление на древний мир, средние века и новое время, хотя следует помнить, что в эпоху нового времени произошел прорыв в индустриальную цивилизацию.

Теории локальных цивилизаций изучают большие исторически сложившиеся общности, которые занимают определенную территорию и имеют свои особенности социально-экономического и культурного развития. Локальные цивилизации - это своего рода "единицы", составляющие общий поток истории. Как правило, локальные цивилизации совпадают с границами государств. Однако бывают и "исключения". Например, Западную Европу, состоящую из множества больших и маленьких вполне самостоятельных государств, в науке принято считать одной цивилизацией, ибо при всем своеобразии каждого они имеют большое количество общих черт, резко отличающих их от других цивилизаций.

Локальные цивилизации представляют собой сложные системы, в которых взаимодействуют друг с другом разные "компоненты": географическая среда, экономика, политическое устройство, социальная

Локальный - в переводе с латыни означает "местный". В данном случае имеется в виду ограниченность пространственными рамками.

структура, законодательство, церковь, религия, философия, литература, искусство, быт людей, нормы их поведения и т. д. Каждый "компонент" несет на себе печать своеобразия той или иной локальной цивилизации. Это своеобразие весьма устойчиво: конечно, с течением времени цивилизации меняются, испытывают внешние воздействия, но остается некая основа, "ядро", благодаря которому одна цивилизация все равно отличается от другой.

Тем не менее неповторимость, уникальность локальных цивилизаций нельзя абсолютизировать: в своем развитии каждая цивилизация проходит общие для мирового исторического процесса этапы, хотя и в особых, только ей присущих формах.

Обе теории - стадиальная и локальная - дают возможность по-разному увидеть историю. В стадиальной теории на первый план выводит общее - единые для всего человечества законы развития. В теории локальных цивилизаций - индивидуальное, разнообразие исторического процесса. Таким образом, обе теории имеют свои преимущества и взаимно дополняют друг друга. Попытки объединить их предпринимались уже неоднократно. К сожалению, до сих пор еще не создана "универсальная" схема истории, в которой идеально соединились бы локальный и стадиальный подходы. Но именно такой путь изучения истории цивилизаций следует признать наиболее плодотворным. Он будет использоваться и в данном учебном пособии, насколько это позволяет сделать уровень разработки такого единого подхода в современной исторической науке.

Курс по истории мировых цивилизаций - завершающий в программе изучения истории в школе. Цель этого пособия в том, чтобы на основе уже пройденного материала дать старшеклассникам представление об основных закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса и специфике отдельных цивилизаций, помочь им овладеть некоторыми общими принципами цивилизаци-онного анализа, научить проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными циви-лизационными регионами (например, Западом и Востоком).

Таким образом, в учебнике слово "цивилизация" будет использоваться в двух основных своих значениях: цивилизация как стадия в развитии человечества и цивилизация как социокультурная общность.

* * *

В оформлении учебника использована гравюра художника середины XVII в. Отто ван Веена, в аллегорической форме изображающая время. О циклическом характере времени напоминает змея, помещенная на первом плане. Аллегорические фигуры Детства, Юности, Зрелости и Старости символизируют четыре "возраста" цивилизации, неотвратимый ход исторического времени и идею преемственности.

ГлаваI

Цивилизации Востока в эпоху древнего мира

..Азия выступает по сравнению с крошечной Европой во всем величии своего огром ного пространства. Хронологически она представляется всеохватывающей основой, откуда вышли все люди.

К. Я с перс

§1

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ - К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Приблизительно в III-II тысячелетиях до н. э. часть человечества совершила гигантский прорыв - перешла от первобытности к цивилизации. Начал создаваться качественно иной мир, хотя долгое время он еще имел много связей с первобытностью, да и сам переход к цивилизации, конечно, осуществлялся постепенно, начиная с IV-III тысячелетий до н. э. И тем не менее грани, отделяющие цивилизацию от первобытности, вполне определенны.

История превратила человека в существо, стремящееся выйти за свои пределы.

К. Ясперс, современный немецкий философ

В обществах, вступивших на путь цивилизации, ремесло отделилось от сельского хозяйства. Благодаря строительству грандиозных по тем временам ирригационных сооружений резко повысилась производительность сельского хозяйства.

Усложнилась структура общества: в нем появились разные социальные слои, отличающиеся друг от друга по профессиональным признакам, по материальному положению, объему прав и привилегий. Образовалось государство - система органов управления обществом и его подавления.

Была создана письменность, благодаря которой люди смогли закрепить законы, научные и религиозные идеи и передать их потомству.

Появились города - особый тип поселений, в которых жители, по крайней мере частично, были освобождены от сельского труда. Начали возводиться монументальные сооружения (пирамиды, храмы), не имеющие хозяйственного назначения.

Древние цивилизации, зародившиеся на заре истории человечества, некоторые ученые называют первичными. Это название подчеркивает, что они выросли непосредственно из первобытности. В отличие от более поздних по происхождению цивилизаций им еще не предшествовала цивилизационная традиция, плодами которой можно было воспользоваться. Напротив, древние цивилизации должны были создавать ее сами, преодолевая первобытность. Но полностью эта первобытность не исчезла, в большей или меньшей

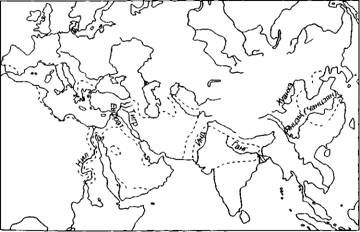

Древние цивилизации в серединеIтысячелетия до н. э.

степени оставаясь и в сознании людей, и в жизни общества. В этом заключается одна из важнейших особенностей цивилизаций древнего мира.

Географическая зона, в пределах которой возникли очаги древних цивилизаций, по сравнению с остальной площадью мировой суши кажется островком среди бескрайнего моря народов, стоявших на ступени дикости или только приближавшихся к порогу цивилизации.

Уже в IV-III тысячелетиях до н. э. очаги цивилизации возникли в Египте, в долине реки Нил, и в Месопотамии - между реками Тигр и Евфрат. Там были заложены основы египетской и вавилонской цивилизаций. Несколько позднее - в III-II тысячелетиях до н. э. - в долине реки Инд зародилась индийская цивилизация, а во II тысячелетии - китайская (в долине реки Хуанхэ). Примерно в это же время складываются цивилизация хеттов в Малой Азии, финикийская - в Передней Азии, древнееврейская - в Палестине. На рубеже III-II тысячелетий до н. э. на юге Балканского полуострова появилась крито-микенская цивилизация, из которой выросла древнегреческая. В I тысячелетии до н. э. список древнейших цивилизаций пополнился: на территории Закавказья сформировалас цивилизация Урарту, на территории Ирана - могущественная цивилизация персов, в Италии - римская цивилизация. Зона цивилизаций охватила не тольк Старый Свет, но и Америку, где в центральной ее части (Мезоамерика) сложились цивилизации майя, ацтеков и инков. Однако здесь развитие цивилизации началось лишь на рубеже нашей эры.

Цивилизация и природа

Ученые уже давно обратили внимание на то, что все древние цивилизации возникли в особых климатических условиях: их зона охватывала территории с тропическим, субтропическим и отчасти умеренным климатом. Это означает, что среднегодовая температура в таких районах была достаточно высока - около +20 °С. Самые большие ее колебания были в некоторых районах Китая, где зимой мог выпадать снег. Лишь несколько тысячелетий спустя зона цивилизаций стала распространяться к северу, где природа более сурова.

Но можно ли сделать вывод, что для возникновения цивилизаций обязательно нужны благоприятные природные условия? Конечно, в глубокой древности, обладая еще несовершенными орудиями труда, люди в очень сильной степени зависели от окружающей их среды, и, если она создавала слишком большие препятствия, это замедляло развитие. Но образование цивилизаций не проходило в идеальных условиях. Наоборот, оно сопровождалось суровыми испытаниями, изменением привычного образа жизни. Чтобы дать достойный ответ на вызов, который бросила им природа, людям нужно было искать новые решения, совершенствовать природу и самих себя.

Многие цивилизации Старого Света родились в долинах рек. Реки (Тигр и Евфрат, Нил, Инд, Янцзы и другие) играли такую огромную роль в их жизни, что эти цивилизации нередко называют речными. И действительно, плодородная почва в их дельтах способствовала развитию земледелия. Реки связывали воедино разные районы страны и создавали возможности для торговли внутри нее и с соседями. Но использовать все эти преимущества было отнюдь не просто. Низовья рек обычно заболачивались, а чуть подальше земля уже высыхала от зноя, превращаясь в полупустыню. Кроме того, русло рек часто менялось, а разливы легко уничтожали поля и посевы. Требовался труд многих

Теория "вызова-и-ответа"была сформулирована известным английским историком А. Тойнби (1889- 1975): естественная среда самим фактом своего существования посылает вызов людям, которые должны создавать искусственную среду, борясь с природой и приспосабливаясь к ней.

13

поколений, чтобы осушить болота, провести каналы для равномерного снабжения водой всей страны, уметь противостоять наводнениям. Однако эти усилия дали свои плоды: урожайность повысилась так резко, что ученые называют переход к ирригационному земледелию "аграрной революцией".

Реки - это великие воспитатели человечества.Л. И. Мечников, русский историк,XIXв.

Конечно, не все древние цивилизации были речными, но каждая из них сталкивалась с трудностями, зависевшими от особенностей ландшафта и климата.

V

Вызов побуждает к росту… слишком хорошие условия, как правило, поощряют возврат к природе, прекращение всякого роста.

А. Тойнби

Так, в особой географической ситуации развива-| лись Финикия, Греция и Рим - приморские цивилизации. Земледелие здесь не требовало (в отличие от многих цивилизаций Востока) ирригации, зато полуостровное положение было еще одним вызовом природы. И ответом на него явилось зарождение навигации, которая сыграла важнейшую роль в жизни этих морских держав.

Итак, при всем многообразии природных условий, в которых существовали цивилизации древности, цивилизационный процесс везде шел в неразрывной связи с освоением и преобразованием естественной среды.