Шампольон вырос в атмосфере "египтомании", когда интерес к этой стране был огромен. Европа восемнадцатого столетия взирала на нее с жадностью, во всех смыслах этого слова. Однако, помимо колонизаторов и коллекционеров, вывозивших произведения искусства, множество людей бескорыстно тянулись к познанию этой древней культуры.

Египет, как и многие другие страны, возбуждал колонизаторские аппетиты. Кроме того, он, по-видимому, обладал особой привлекательностью, словно таил в себе секрет общечеловеческой мудрости, так манивший Европу эпохи Просвещения.

Этот период был просто вторым Ренессансом: если в XVI ст. европейцы открыли для себя греко-римскую античность, то в XVIII – древние культуры Восточного Средиземноморья – ассирийскую, вавилонскую, персидскую и, конечно, прежде всего египетскую. Европа повсюду искала тогда следы иных цивилизаций, горя желанием познать целый мир.

Более того, Шампольон видел мир не только в пространстве, но и во времени. Он сознавал, что люди в Китае, Марокко и Перу, как и во Франции, жили не только в XVIII ст., но и сорок пять веков назад, когда были построены пирамиды. Расшифровав иероглифы, он сделал колоссальное открытие, позволившее проникнуть в тайны Вселенной и приблизиться к истокам человечества. Так, он перевернул многие устоявшиеся мнения о нашем происхождении.

В его представлении Древний Египет был фундаментом, началом начал всемирной истории. Он считал, что именно там впервые возникла организованная социальная структура, которая, пройдя через Грецию, стала источником европейской цивилизации.

С самого начала сведения о Египте Шампольон получал из первых рук от побывавших там людей. Действительно, ведь, помимо всего прочего, европейская "египтомания" породила экспедицию Бонапарта! Можно по-разному оценивать различные аспекты этой экспедиции, но ее вклад в науку, несомненно, заслуживает восхищения. Она сделала Европе три ценных подарка, которые положили начало всем дальнейшим исследованиям, особенно расшифровке иероглифов. Это были иллюстрированный отчет Вивана Денона, многотомный труд "Описание Египта" и Розеттский камень.

В первом десятилетии XIX ст. труд Вивана Денона был для многих источником вдохновения. Началось изучение Розеттского камня, было опубликовано "Описание Египта". К этому времени Шампольон уже достиг зрелости, его талант расцвел в период накопления огромного объема знаний о Египте, что было поистине счастливым обстоятельством. Кроме того, Шампольону просто повезло: на своем жизненном пути он встретил выдающихся людей – Фурье и дона Рафаэля де Монашиса, принимавших участие в экспедиции Наполеона. Кто мог предположить, что у Бонапарта возникнет странная идея назначить выдающегося физика и математика Жозефа Фурье, сопровождавшего его в Египетском походе, префектом Гренобля, а тот попросит братьев Шампольон помочь ему в подготовке предисловия к "Описанию Египта"? Кто предугадал бы, что священник греко-сирийского происхождения Рафаэль де Монашис, побывав у Фурье в Гренобле, познакомится там с братьями и поможет Жану Франсуа овладеть арабским языком? Кто мог предвидеть, что коптского священнослужителя Шевтитши назначат викарием церкви Св. Роха, расположенной поблизости от того места, где жил Жан Франсуа? Так Шампольону представился случай познакомиться с малоизвестным языком, который, по его убеждению, был ключом к разгадке иероглифов. И действительно, знание коптского языка, который был звуковым вариантом иероглифического письма, помогло Шампольону опередить своих соперников. Во всех великих открытиях присутствует элемент удачи, и удача улыбалась Жану Франсуа.

Начал он не с нуля. Исследования в этой области велись и до него, и Шампольон опирался на всю сумму накопленных знаний. Так поступают все исследователи. У истоков каждого открытия лежит труд ученых-первопроходцев, которые иногда проходили две трети или даже три четверти пути. Одним из предшественников Шампольона был немец А. Кирхер, еще в семнадцатом столетии предположивший, что язык фараонов очень напоминает тот, на котором поют псалмы в коптских церквах Каира. Это был путь к разгадке.

Вслед за ним аббат Бартелеми пришел к выводу, что иероглифы в овальных рамках (картушах) означают царские имена. Но поскольку царей насчитывалось несколько десятков, существовало столько же вариантов прочтения каждого картуша. На Розеттском камне картушей с иероглифами оказалось несколько, причем было известно, что в одном из них – имя Птолемей, поскольку оно упоминалось в греческом варианте надписи.

Третье важное открытие было сделано в самом конце XVIII ст., незадолго до того, как был найден Розеттский камень. Ученые Нибур и Соэга пришли к заключению, что среди иероглифов должны быть и фонетические знаки.

Когда был обнаружен Розеттский камень, расшифровкой средней его надписи занялся известный востоковед Сильвестр де Саси. Шведский дипломат Акерблад считал, что на основе пятнадцати уже известных знаков можно составить алфавит, и хотя осуществить это не удалось, сама идея все же продвинула исследование вперед. Наконец, великий английский физик Томас Юнг сумел сопоставить греческие буквы и иероглифы на Розеттском камне. Он был последним и самым блестящим из предшественников Шампольона. И хотя проведенная им последовательная работа основывалась на догадке, выводы, к которым он пришел, были гениальны. Но наука не может опираться на догадки. Итак, ключ к системе иероглифического письма предстояло найти Шампольону.

Юнгу удалось более или менее правильно расшифровать имя Птолемей. Шампольон применил более строгий подход и идентифицировал каждый из знаков этого имени, а также имя Клеопатра. Однако подлинным открытием, сделанным в результате полного отказа от старого метода проб и ошибок, явилась расшифровка египетских имен Рамсес и Тутмос.

В чем же была революционность этого открытия?

До Шампольона исследователям – в первую очередь Юнгу после примененных Акербладом подстановок группы знаков к определенным словам – удалось прочитать несколько имен царей и цариц из династии Птолемеев с помощью чисто фонетических знаков. Например, Птолемей (п, т, л, м) и Клеопатра (к, л, п, т, р). Так родилось убеждение, что, во-первых, иероглифы – это главным образом фонетические знаки, представляющие звуки, а во-вторых, что они были изобретены при Птолемеях для перевода имен царей греческого происхождения. Короче говоря, письменность ограничивали временными рамками периода упадка, считая, что она помогает расшифровать только то, что осталось от египетской цивилизации, но не дает никакого ключа к текстам времен расцвета.

Переворот, совершенный Шампольоном, основывался на двух важных открытиях: при всех династиях иероглифы были идентичными и представляли собой сочетание фонетических и идеографических элементов. Тут вполне можно было воскликнуть: "Эврика!" Это был стержень открытия, которое привело к пониманию, что фонетический подход, принятый при Птолемеях, был всего лишь поздним упрощением общего правила. Стало понятно, почему так трудно было найти ключ к иероглифическим текстам, – ведь существовало два ключа: фонетический и идеографический.

Каким же образом Шампольон пришел к этому знаменательному выводу?

Он расшифровал имена Тутмоса и Рамсеса, двух фараонов классического периода XVIII и XIX династий, и тем самым разгадал главный секрет надписи. На присланной ему копии одного картуша он увидел красный кружок, по всей вероятности, обозначавший солнце. По-коптски слово "солнце" звучит "Ра", следующие два знака соответствовали буквам "м" и "с"; так было прочитано имя Рамсес. У Тутмоса идеограммой был священный ибис – символ бога Тота, а за ним следовали те же два фонетических знака "м" и "с".

Остальные фрагменты головоломки сложились довольно быстро. Шампольон заметил, что одни слова написаны слева направо, другие – справа налево. Он также обнаружил, что некоторые знаки применяются лишь для обозначения рода или пояснения смысла. Так он выяснил, что имя Хатшепсут было женским. Выявление детерминантных знаков, которые он называл определителями, было еще одним важнейшим моментом в процессе дешифровки.

Итак, знаменательная дата 14 сентября 1822 г. была тем звездным часом, тем моментом озарения, когда Шампольон внезапно понял, что достиг своей цели. Для него это был момент невероятного напряжения. Он открыл принцип письма, нашел к нему ключ. Но, едва успев поделиться этой новостью с братом, он лишился чувств, словно колоссальный двадцатилетний труд, полностью опустошив, раздавил его своей тяжестью.

А ведь это был далеко не конец. Перед ним стояла серьезная задача: нужно было сделать выводы из этого открытия и систематизировать их. Но в жизни Шампольона были еще два других чрезвычайно напряженных момента. Сделав свое открытие, он отправился сначала в Италию, а затем в Египет в поисках цивилизации, на которую пролил свет и которая стала для него открытой книгой. В Туринском музее, знакомясь с богатейшей египетской экспозицией, он был потрясен ее красотой. Его реакция была чисто эмоциональной. В Париже одержал победу лингвист, а в Турине был повержен ценитель искусства. Незадолго до этого его как историка глубоко взволновала груда нерасшифрованных папирусов.

Был и другой драматический момент: папирусы оказались настолько хрупкими, что стоило до них дотронуться, как они обращались в пыль. Можно представить себе его чувство. Он был так близок к своей цели: каждый из этих документов хранил одну из страниц истории, пролежавших под спудом тысячи лет! И все это рассыпалось в его руках. Древние царства, объединенные вновь перед его мысленным взором, рушились в мгновение ока! Это было удивительно и страшно.

Шампольон пишет, что папирусы, попав в музей, лишились естественной среды. Они были изготовлены в Египте из местного растения и должны были храниться только в закрытых бамбуковых ящиках. А их сложили в обычные коробки, которые во время долгого морского путешествия трясли и бросали и в конечном счете свалили кое-как в залах Туринского музея, где они подвергались губительному воздействию влажного климата.

Наконец пришло время отправиться в Египет. Шампольон увидел эту страну, ее свет, ее народ. Проникновение в тайну иероглифов словно по мановению волшебной палочки открыло ему двери этой страны и позволило почувствовать себя причастным к ее цивилизации. Входя в Гипостильный зал или спускаясь в гробницы Рамсеса VI и Сети I, Шампольон, наверное, испытывал такое же волнение, как и перед ликом Христа. Это был не столько кульминационный момент его труда, сколько венец всей его жизни. Расшифровав иероглифы, он заглянул в самые глубины египетской цивилизации. Древние памятники заговорили с ним языком своей красоты; их архитектура казалась ему застывшей молитвой, хранящей следы начертания иероглифов. В одном из своих писем Шампольон отмечал: "Египетская скульптура – это упрощенная форма иероглифического письма".

Какой бы фараон ни возводил храм, символический язык его архитектуры был более откровенным и понятным, чем у любого кафедрального собора. Между искусством и письменностью древних египтян была зримая связь. Теперь Шампольона всецело поглотил поиск подтверждений этой идеи. Он провел в Египте восемнадцать необыкновенных месяцев. И все это время сквозь толщу столетий шел к истокам, постигая глубинное значение египетской цивилизации. Восторженный возглас, прозвучавший 14 сентября 1822 г., превратился в величественный гимн. Но это была его лебединая песнь.

И она была особенно волнующей. Свет, пролитый на египетскую цивилизацию, опрокинул ряд предвзятых представлений об иудейско-христианской цивилизации и поставил Европу перед тем фактом, что Египет был не только колыбелью истории человечества, но и первоисточником религиозной мысли. Можно ли утверждать, что монотеизм возник в Египте? У этой гипотезы много сторонников. Как бы то ни было, великая христианская идея триединства, по-видимому, восходит к Осирису, Исиде и Гору. Таким образом, оригинальность христианской догматики была поставлена под сомнение. Открытия Шампольона дали толчок настоящему перевороту в духовной и культурной сферах. Он и сам прекрасно это почувствовал, вернувшись в христианский мир. В его египетской песне слышались порой нотки боли.

Однако Шампольон видел не только древние храмы, но и живых людей и современное ему государство. Он ужасался тому угнетению и страшной нищете, до которых был доведен народ Египта, и открыто говорил об этом правителю страны, что было не самым разумным с его стороны. Шампольон мог бы просто закрыть глаза на положение в стране, тем более что он приехал совсем с другой миссией. Но он не захотел этого сделать. Потрясенный страданиями египетского народа, он считал своим долгом выразить Мухаммеду-Али свою тревогу.

Шампольон подготовил также проект меморандума из четырнадцати пунктов "О сохранении памятников Египта" – документ, намного опередивший свое время. Он настойчиво выступал за сохранение древних памятников на месте и, прежде всего, за уважение права Египта не допускать их вывоза из страны. Несколько лет спустя, когда из храма богини Хатор в Дендере были вывезены и отправлены в Париж Знаки Зодиака, Шампольон писал, что лучшим местом для этого памятника является сама Дендера.

Шампольон предлагал организовать экспедицию и исследовать истоки Нила. Но правитель Египта был занят тогда совсем другими делами. Мечта Шампольона осуществилась гораздо позже.

Когда Шампольон вернулся в Париж, здоровье его никуда не годилось. Вскоре он сгорел от чахотки, так и не успев опубликовать свой основной труд – "Египетскую грамматику". Ее издали через несколько лет после смерти ученого.

Как это часто бывает, значение его трудов осознали много позже. Еще лет пятьдесят находилось немало скептиков и завистников, которые считали, что Шампольон ничего не раскрыл. И только после того, как по его методу были прочитаны новые надписи, к великому ученому пришло настоящее признание.

Вечное наследие "наиковарнейшего народа"

Изучение древней Финикии началось сравнительно недавно, в 20-е гг. XX ст. Правда, открыта древняя страна была немного раньше, в 1860 г., когда вместе с французским экспедиционным корпусом в Ливане высадился известный историк Эрнест Ренан, будущий автор знаменитой "Жизни Иисуса". Он знал, что когда-то здесь находились города таинственного народа финикийцев, о котором часто упоминается в Библии и в трудах античных авторов. И вскоре нашел их. Руины стояли на побережье, заросшие густой травой, и никого особенно не интересовали. Один из этих городов, рядом с которым примостилось небольшое арабское селение Джубайль, Ренан определил как легендарный Библ, или Гебал. Там ему даже удалось найти несколько древнеегипетских надписей на табличках и статую рогатой богини.

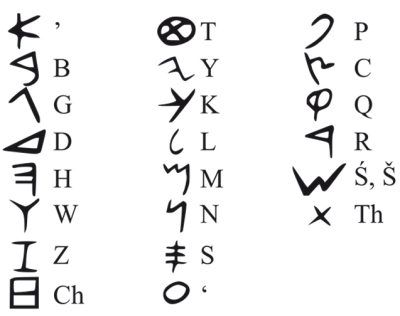

Находки эти были не слишком впечатляющими, поэтому на много лет о Финикии забыли. Только в 1923 г. известный египтолог Пьер Монтэ продолжил раскопки в Библе и открыл четыре нетронутые царские гробницы с золотыми и медными украшениями. Там же обнаружились тексты, записанные уже не египетскими иероглифами, а неизвестным буквенным письмом. Вскоре лингвистам – по аналогии с более поздним древнееврейским – удалось расшифровать его.

Финикийские города-государства процветали в Леванте. Это узкий отрезок (всего около двухсот километров) побережья Средиземного моря – там сейчас располагаются Ливан, Сирия и Израиль. Их история охватывает с небольшими перерывами почти сорок столетий подряд начиная с IV тысячелетия до н. э. Естественно, что их древние названия дают представление в основном об окружающей природе. Тир, к примеру, – это "скала", Сидон (нынешняя Сайда) – "рыбное место". Встречаются и более поздние названия, связанные с деятельностью самих жителей: Библ происходит от названия египетского папируса (его отсюда вывозили), Берит (современный Бейрут), – вероятно, от слова "союз" и так далее. Всего археологи насчитывают полтора десятка поселений, и больших, и совсем незначительных, похожих на деревни.

Их обитатели и называли себя ханаанеями, а свою родину – Ханааном, "страной пурпура". Такое название, скорее всего, было связано с цветом местных тканей, окрашенных пурпуром морских ракушек-иглянок. Однако главным предметом ханаанского экспорта стал знаменитый ливанский кедр, которым на Ближнем Востоке отделывали дворцы и храмы.

Греки дали своим торговым партнерам и соперникам другое имя – финикийцы (фойникес), что значит "красноватые" или "смуглые". От него произошло и латинское "пуны", из-за которых войны Рима с финикийским Карфагеном называют Пуническими.

Хребты Ливанских гор не только защищали приморские города от захватчиков, но и отделяли их друг от друга. Поэтому за всю историю они так и не создали полноценного единого государства. Каждый город, большой или маленький, был независимым, управлялся собственным царем и поклонялся своим богам.

Политическая история Финикии известна мало – хоть ее жители и создали первый алфавит, их свитки до нас не дошли. Во влажном климате Леванта папирус, на котором они писали, хранился недолго. До нас дошли только краткие тексты на каменных плитах и скупые сведения античных писателей. Имеется, правда, и еще один важный источник – переписка финикийских государей с владыками Египта, сохранившаяся в стране фараона благодаря более засушливому климату. Эти обрывки сведений в сочетании с данными раскопок и позволили восстановить судьбы древних рыбацких поселков, которые постепенно обрастали крепостными стенами и обзаводились признаками цивилизации.

Первым эту эволюцию претерпел Библ, куда уже в начале III тысячелетия до н. э. фараоны снаряжали экспедиции за древесиной. Еще во времена Снофру, правившего в середине III тысячелетия до н. э., к берегам Нила прибыли из Ливана "сорок кораблей, наполненных кедрами". Кедр использовали не только для строительства, но и как источник душистой смолы. Ею окуривали помещения и для лучшей сохранности пропитывали бинты мумий.

Благодаря торговле с Египтом жители Финикии получили доступ к достижениям этой древнейшей державы. Их правители накопили немалые богатства, которые, конечно, притягивали алчные взоры соседей. Около 2300 г. до н. э. страну захватили родственные семитские народы. Заселили они тогда и соседнюю Палестину, где стали заниматься привычным сельским хозяйством, а в Финикии, напротив, привыкли к городской жизни и слились с прежним населением. В результате связи с южным соседом только укрепились. Во II тысячелетии до н. э. в Библе и других городах начали производить множество ремесленных изделий – золотые и серебряные фигурки, керамику, а также стекло. Технология его изготовления была "вывезена" из Междуречья, но именно финикийцы довели ее до совершенства. Они первыми научились делать из стекла украшения, посуду и даже зеркала.

Многие из этих маленьких шедевров подражали египетским образцам и производились с явным расчетом на экспорт. Неудивительно, что финикийские товары заполнили весь тогдашний мир – их можно было встретить от Британии до Индии. Причиной подобной товарной активности послужило одно ценнейшее приобретение ханаанеев, непосредственно связанное с торговлей.