В смерзшейся, пронизанной кристаллами льда глине трудно было различать сходные с ней по цвету кости. Еще труднее было их извлекать раскопочными ножами. При неосторожном движении они ломались и крошились. В сырых зимних условиях нельзя было применить ни клеевую пропитку, ни гипс. Кости извлекали более опытные старшие члены экспедиции, а я немеющими от холода руками заворачивал находку в вату и плотную оберточную бумагу. Вскоре показался череп, нижние челюсти с уже знакомыми мне по первым находкам В. А. Гаряинова хищными зубами. Выяснилось, что здесь покоятся останки не одного, а нескольких животных. Насквозь промерзшие, мы уже затемно возвращались со сложенной в рюкзаки добычей домой и отогревались спиртом.

Когда через несколько дней работы были окончены и метель стихла, оказалось, что мы не можем выехать из Россыпного немедленно. Из-за сильных снежных заносов до ближайших железнодорожных станций не ходили даже тракторы. Два дня мы ждали попутного обоза на Платовку - станцию на линии Куйбышев - Оренбург. Наконец, выехали туда на двух подводах. Я навсегда запомнил эту дорогу, по которой мы пробирались целый день - с раннего утра до темноты, хотя весь путь составлял лишь 50 км. Вокруг расстилалась белая пустыня. Мы то поднимались на водоразделы, то проезжали через балки, покрытые коричневыми зарослями кустарников. Лошади с трудом шли по глубокому снегу.

В Платовке ящики с коллекциями были отправлены по железной дороге в Палеонтологический институт в Москву, а мы с В. А. Гаряиновым вернулись через Оренбург в Саратов. Я распрощался с Рассыпным до следующего лета.

Продолжение раскопок

Открытое В. А. Гаряиновым местонахождение псевдозухий у Рассыпного оказалось крупным. Б. П. Вьюшков решил устроить следующим летом - в 1954 году - генеральные раскопки. Я вновь поехал с ним в экспедицию, но теперь уже как студент-дипломник. Большую часть полевого сезона мы провели на реке Донгуз юго-восточнее Оренбурга. Здесь Борис Павлович впервые в нашей стране организовал крупные раскопки с помощью бульдозера.

Незаметно подкрался конец лета. Устойчивая жаркая погода сменилась неровной, капризной. Часто небо заволакивали низкие серые тучи, и все вокруг принимало унылый осенний вид. Поля стояли скошенные, бурые. Хотя листва оставалась еще зеленой, осень уже чувствовалась даже в те редкие минуты, когда светило солнце; все чаще мелькали в кронах желтые листья, мало стало цветов.

В один из таких изменчивых сентябрьских дней наша экспедиция на двух крытых грузовых машинах стала переправляться к Рассыпному. Было решено и здесь применить бульдозер. Его удалось подрядить в работавшей недалеко от Илека дорожно-строительной бригаде. Это была громадная машина, весившая вместе с мощным ножом около 14 тонн. Неожиданно на нашем пути возникло препятствие. Довольно ветхий деревянный мост через реку Урал у Илека, по которому нам предстояло переправиться на правый берег, судя по официальному знаку у въезда, имел грузоподъемность всего в 8 тонн. Тем не менее бульдозерист - бывший танкист - деловито прошел по мосту, оценил обстановку и смело повел по нему машину. Мы стояли и с замиранием сердца смотрели, как подгибаясь, потрескивали под гусеницами старые бревна настила. Но все обошлось благополучно.

Затем я сел в кабину к бульдозеристу показывать дорогу, а машины уехали вперед. Езда на тракторе - вещь не особенно приятная. В ушах стоит такой шум, что после с непривычки чувствуешь себя слегка оглохшим. Рокочет мотор, скрипят все металлические части, звенит дверь. Все ходит ходуном перед глазами. Делая по 7–8 км в час, мы, наконец, добрались до места, вытащив по пути одну из наших машин, завязшую в грязи всеми четырьмя колесами.

Палаточный лагерь был разбит у края балки близ раскопки. Теперь в уже не прикрытом снегом крутом склоне легко было разобраться в особенностях напластования пород. В зеленовато-желтом песчанике резко вырисовывался слой коричневато-красной глины в несколько метров мощностью. Влево он постепенно утончался, и, наконец, совершенно выклинивался. В нижней его части, где виднелось несколько тонких светло-зеленых прослоек, мы увидели следы нашей зимней раскопки. Накопившийся от нее на дне балки отвал был почти нацело размыт весенними водами. Для того чтобы сделать новую обширную вскрышу, надо было снять несколько метров пустой породы над костеносным слоем. Бульдозер приступил к работе. Вскоре возле нашего лагеря возник обширный котлован, а взрытая глина перегородила балку широкой плотиной. Бывший танкист действовал так быстро, что на второй день был уже виден конец делу. Но далее не обошлось без волнений.

Борис Павлович уехал в маршрут, оставив меня наблюдать за раскопками. Я должен был остановить бульдозер в тот момент, когда он достигнет костеносного слоя. Котлован быстро углублялся. Перед началом работы мы отметили край обрыва несколькими деревянными кольями, вбитыми до уровня костеносного слоя, и прикрыли его бумагой. Теперь этот край был уже погребен отвалом. Невозможно было угадать, где начинается коренная порода, которую нам предстояло раскапывать. Вскоре нож бульдозера зацепил и вытащил один из деревянных кольев. Я понял, что финал близок, и стал внимательно смотреть под гусеницы: не задет ли костеносный слой? Но вот показались первые косточки. Я сказал бульдозеристу, что срезано достаточно, и попросил слегка счистить комья глины со дна котлована. Не успел я и глазом моргнуть, как бывший танкист развернул на месте свою машину на триста шестьдесят градусов, все смешав под ее гусеницами. Он глубоко задел ножом породу и вытолкнул ее в отвал. Тут же у переднего края раскопки из-под красной глины зловеще выглянул зеленовато-желтый песчаник - тот самый, который подстилал толщу глин. Ужасная мысль, что я проглядел кости и что весь костеносный пласт срезан, пронзила мой мозг. А к раскопке, схватившись от ужаса за голову, уже спешил только что подъехавший Борис Павлович.

Я испытывал невероятные душевные муки, пока наконец не выяснилось, что костеносный пласт цел, а подстилающий песчаник показался уже на краю прослоя глин, где он выклинивался. Все же костеносный слой был задет, и, раскапывая его, мы не раз находили куски костей, верхняя часть которых была срезана бульдозером. Но в общем потери оказались не столь значительны. В нашей стране это был лишь второй опыт раскопок с помощью бульдозера. Здесь я сделал для себя важный вывод, который мне очень пригодился в последующем: на раскопке лучше снять часть пустой породы вручную, чем затронуть бульдозером костеносный слой.

Начало раскопок сразу же показало, что кости псевдозухий находятся в нескольких зеленоватых прослоях и их захоронение повторялось неоднократно. Добыча быстро росла. Части скелетов были в основном разрознены и перемешаны. Встречалось много позвонков, красных с зеленоватыми пятнами, ребер, больших и мелких костей конечностей. И здесь не обходилось без казусов. Часто нам попадались лопатки этих животных - большие красивые кости. Их было особенно трудно извлекать из породы. Чтобы кости не рассыпались на мелкие кусочки, их тщательно очищали сверху и пропитывали раствором особого клея в спирте. Оконтуренные и пропитанные клеем лопатки выглядели особенно эффектно. Б. П. Вьюшков сфотографировал одну и, стоя над этой костью, тут же стал переводить пленку в аппарате. Будучи близорук, он не заметил, как наступил ногой на только что сфотографированную находку. Лопатка превратилась в кашу под тяжестью его массивного тела. Оставалось утешаться лишь тем, что она была далеко не единственной на этой раскопке.

Наконец, мы добрались до первых неразрозненных скелетных остатков. В правой части площадки вдруг один за другим потянулись хвостовые позвонки. Здесь за расчистку и оконтуривание взялся сам Б. П. Вьюшков. Вскоре показался позвоночный столб, изогнутый в виде латинской буквы S. Ранее, находя так судорожно изогнутые скелеты, ученые думали, что это следы страшных предсмертных мук, Лишь потом выяснили, что это результат высыхания сухожилий, соединяющих позвонки. Вокруг позвоночника лежала масса ребер, а у его переднего конца показалась нижняя челюсть. Мы торжествовали. Конечно, далее должен был лежать череп. Со времени зимних раскопок нам еще не попадалась эта самая важная, часть скелета. Тогда нам удалось по частям взять несколько черепов, которые так и не смогли полностью восстановить. Однако наша радость была преждевременной - черепа не оказалось. Из-за своей тяжести он, видимо, отделился гораздо ранее, чем воды занесли сюда остатки этого животного.

Теперь, в летних условиях, мы старались тщательно сохранить каждую находку. Особенно крупные кости брали в виде гипсовых пирогов. Для этого обрубали вокруг породу в виде кирпича, закрывали бумагой и обмазывали толстым слоем густого гипса. Все это подрубалось снизу ножом или лопатой, переворачивалось и замазывалось также с другой стороны. Получался пирог с начинкой из куска породы, заключающего кость. В таком виде можно самую хрупкую находку благополучно довезти до лаборатории.

Но длинный позвоночный столб невозможно было уместить, в пирог. Такой огромный пирог оказался бы непрочен. Особенно крупные находки обычно берут монолитами. Так мы и поступили. Глубоко окопав позвоночник со всех сторон, мы надели на получившийся блок породы каркас в виде деревянной рамы. Затем пространство между ее стенками и породой залили жидким гипсом. Гипс покрыл и верхнюю сторону блока, предварительно аккуратно прикрытую бумагой. Пока гипс еще не застыл, к раме сверху прибили доски. Находка оказалась накрытой сверху прочным деревянным ящиком, стенки которого крепко прихватил гипс. Общими усилиями мы свернули ящик с породой с места, перевернули и заколотили досками снизу. Получившийся монолит весил около тонны. С помощью автомашины и троса он был вытащен из котлована наверх, а затем по бревнам погружен в кузов одной из наших полуторок. Все это стоило немалого труда.

Уже вторую неделю трудились мы на раскопке. Но сделанная бульдозером вскрыша была очень велика, и работы еще оставалось много. Мы решили обратиться за помощью к нашим старым знакомым - местным школьникам. На следующий день к нам пришли с ломами и лопатами десять крепких подростков, а за ними увязалась целая армия малышей. На раскопке сразу стало оживленно и дело пошло быстрее. Мы доверили ребятам в основном разбор пласта пустой породы над костеносными прослоями. Они работали сосредоточенно, внимательно всматриваясь в особенности породы, часто принимая их за остатки животных. И все-таки докопались.

Повезло одному невысокому парнишке, который и запомнился мне больше всех. Его фамилия, кажется, была Мясников. Он был одет в гимнастерку и, видимо, отцовскую военную фуражку. Работал очень внимательно и даже покрикивал на одного заленившегося товарища. Я находился около этого парня, когда его лом отвалил кусок красной глины вместе с обломком кости. Свежий излом оставшейся в породе части ее виднелся значительно выше всех костеносных прослоев. Парнишка пристально посмотрел и хотел было вновь ударить по находке ломом. Я в последний момент успел схватить его за руку и подозвал наших палеонтологов. На этом месте оказался целый череп ископаемого земноводного-лабиринтодонта. Он выставлен сейчас в одной из витрин Палеонтологического музея в Москве и является, пожалуй, самым красивым из имеющихся в коллекциях нашей страны черепов этих животных. Так оказалось, что на нашей раскопке захоронены остатки не только псевдозухий.

Теперь дело подвигалось быстро, и вскоре работа была окончена. Однако в последний момент мы натолкнулись на новое богатое скопление костей. Оно уходило в стенку и, чтобы извлечь его, надо было делать новую вскрышу. Но на это не оставалось времени. Уже был снят лагерь и погружены на машину вещи, а неугомонный Б. П. Вьюшков все вгрызался в глину ломом, стараясь захватить, что еще возможно.

Зимой в суровую погоду взрослые жители села не посещали нашей раскопки. Но теперь в гостях не было недостатка. Многие не удовлетворялись расспросами и осмотром, а старались потрогать руками хрупкие образцы, до которых мы сами опасались лишний раз дотронуться. Это очень волновало Б. П. Вьюшкова. Он вскипал и удалял всех посторонних. Но через минуту, остыв, с увлечением рассказывал вновь подошедшим зрителям об этих ископаемых животных. Наши гости думали, что псевдозухии обитали в условиях, похожих на современные. Почти каждый задавал вопрос: "А как же они попала под этот яр? Наверное, весной водой их туда замыло?" О том, как оказались здесь скелеты псевдозухии, рассказал в местном клубе Борис Павлович. Постараемся и мы представить себе, как это произошло.

Конечно, в то время не существовало не только Маячной балки, в которой геолог В. А. Гаряинов нашёл кости, но и современных рек, в том числе и Урала, и современных оренбургских степей. Трудно представить своеобразие этого края в далеком прошлом…

Иногда среди привычных просторов Оренбуржья можно встретить необычные и экзотические места. Однажды я шел маршрутом по балке Средней, и здесь, совсем недалеко от Рассыпного, вдруг как бы попал в другой мир. Балка сменилась глубоким и узким оврагом. Стенки его нависли, как скалистые обрывы. Снизу под песчаниками они были сложены яркими буро-красными глинами. С контакта глин и песчаников струились с шумом родники, низвергаясь вниз в виде миниатюрных водопадов. Кругом росли корявые, подчас причудливой формы деревья, перевитые вьюнками наподобие лиан. Попав в этот необычный уголок среди нашей современной русской степной природы, я испытал сложное и трудно передаваемое чувство. Подобное чувство, видимо, должен был бы испытать человек, попав в давно исчезнувший мир Времени Великих Рек. Но выглядел он, конечно, иначе.

Вместо пологих возвышенностей Общего Сырта вокруг расстилалась обширная низменность, покрытая красноватыми илистыми и песчаными наносами целой сети прорезавших ее рек. Красноватый цвет земли пробивался сквозь то густую по берегам рек, то редкую растительность. Растения выглядели необычно и напоминали некоторых современных обитателей тропиков. Одни из них были с тонкими ребристыми стволами и узкими кожистыми листьями, другие имели толстые бочкообразные стволы и веники крупных вытянутых листьев. Они были в большинстве своем настолько низки, что, попади в эту минувшую эпоху всадник на лошади, он с седла далеко мог бы обозревать окружающую местность. Низкими были и водораздельные пространства. На их лишенных растительности вершинах ветер навевал барханчики красного песка. Забравшись на такую возвышенность, вероятно, можно было увидеть вдали синеватые вершины тогда высоких и заснеженных, как современный Кавказ, Уральских гор.

Над растительным покровом нельзя было уловить почти никаких признаков жизни, кроме (вымерших теперь) необычного вида насекомых, иногда проносившихся в воздухе. Но ниже, под защитой ветвей и листвы, в водах рек и многочисленных пойменных водоемов кишела странная и причудливая жизнь. Мы не будем здесь рассказывать о всех обитателях этого мира. О многих из них речь будет впереди. Сейчас нас интересуют лишь те, чьи останки раскопали мы в балке Маячной.

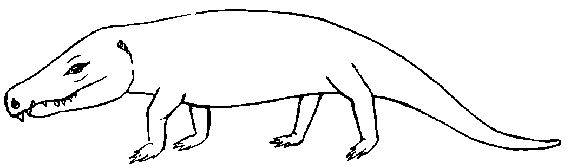

Крупные четвероногие псевдозухии-эритрозухи были обычными обитателями берегов и пойм рек в этих местах. Они напоминали двухметровых крокодилов. Короткие, но сильные ноги поддерживали тело над поверхностью земли. Крупная и более высокая, чем у крокодилов, голова с огромной пастью ящера, торчащие вниз ножеподобные клыки, бессмысленный, тупой взгляд пресмыкающегося… Эритрозухи тяжело пробирались в зарослях, выискивали добычу - более мелких рептилий и земноводных и стремительно бросались на нее, ускользающую то в воду, то на палимые солнцем сухие возвышенности. Они схватывали жертву мощными челюстями, могучим рывком головы выбивали из нее последнее дыхание. Не было в то время страшнее хищника в этой заросшей и обводненной низине.

Несколько месяцев этот древний мир был ярко освещен солнцем. Тогда пересыхали мелкие речки и мелкие озера. Не только земноводные, но и пресмыкающиеся, на которых губительно действует перегревание, прятались в местах потенистее и повлажнее. Лишь по ночам, когда наступала прохлада, они иногда выходили на открытые пространства.

Затем наступал сезон дождей. Затягивалось сплошными тучами небо. Много дней подряд низвергались на заросшую низину потоки дождя. Выходили из берегов реки. С окончанием сезона дождей еще долго бежали на юг в сторону моря бурные потоки Они несли с собой массу песка и ила, вырванные с корнями растения и несметное количество погибших при наводнениях животных. Постепенно понижался уровень вод, слабела сила потоков. Некоторые трупы животных заносились в старицы и пойменные озера, застревали на отмелях возле них и покрывались илом. Их скелеты захоронялись здесь на многие миллионы лет.

Некоторые из таких ловушек сплавлявшихся водой трупов действовали не один год и накапливали массу остатков животных. Вот откуда в обнажающихся в склоне балки Маячной красных глинах - осадках древнего пойменного озера, существовавшего 200 миллионов лет назад, оказались скелеты эритрозухов.

Кызыл-сай

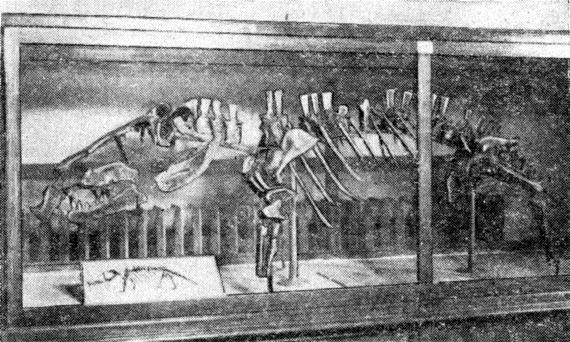

Скелеты рассыпнянских псевдозухий находятся сейчас в Палеонтологическом музее Академии наук СССР в Москве. Они исследовались многими учеными - и советскими и зарубежными. Особенно большой вклад в их изучение внес крупный знаток ископаемых животных член-корреспондент АН СССР Л. П. Татаринов. Он и установил точно, что эти остатки принадлежат эритрозуху, который найден и в Южной Африке и заселял, таким образом, огромные пространства земли. Один скелет этого зверя смонтирован и стоит в музее в стеклянной витрине. Но череп его составлен из нескольких кусков и очень неполон. К сожалению, кроме тех находок, которые были взяты по частям в тяжелых зимних условиях и сильно повреждены, более не удалось встретить их черепа. Теперь я часто думаю, что надо было все же как-то попытаться сохранить эту ценную часть скелета. Но трудно было все верно оценить и предвидеть в той очень сложной обстановке, в которой мы проводили наши первые раскопки. А через два года мне посчастливилось найти еще одно и пока последнее в нашей стране местонахождение с достаточно полными остатками эритрозуха, среди которых оказался и великолепный череп.

В 1955 году я окончил геологический факультет. Следующим летом мне предстояло впервые провести самостоятельные поиски и раскопки ископаемых костей. Для нашего университета это было дело новое, и оставалось неясным, можно ли рассчитывать на успех. Поэтому в свою первую самостоятельную экспедицию мне пришлось поехать одному.

Я выбрал для обследования большие обнажения красноцветных песчаников и глин километрах в 70 на юго-восток от Оренбурга, где год назад мы вместе с В. А. Гаряиновым нашли несколько обломков костей. Эти обнажения редко посещались геологами и были мало изучены. Они находились в склонах долины рек Кызыл-оба и во впадавших в нее оврагах.