Приверженцы второго подхода видели в Диве божество, благожелательное к русским. Что касается его свиста в начале похода, то еще С. В. Шервинский предположил, что клич этого таинственного существа означал угрозу половцам, близкую по смыслу "иду на вы". Падение же на землю Дива символизировало опасность для Русской земли и в этом смысле точно так же означало поражение Игоря как и отмеченное ранее "Словом" падение его стягов: "Третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы". Целый ряд крупных ученых, таких как И. И. Срезневский, В. П. Адрианова-Перетц, Г. К. Вагнер и Б. А. Рыбаков, в разное время высказывали мнение, что загадочный Див и был грифоном. Основания для этого предположения имелись достаточно весомые. В своем знаменитом словаре древнерусского языка И. И. Срезневский переводит Дива "Слова о полку Игореве" именно как грифона. Проанализировав слова с корнем "див" в праславянском языке, Б. А. Рыбаков пришел к выводу, что все эти понятия вполне приложимы к мифическому образу грифона . Этот же ученый соотнес выражение "Слова" "збися Див, кличет верху древа" со скифскими штандартами, на которых грифон как бы бьет, трепещет крыльями над древом жизни, указав в качестве примера на штандарт из Толстой Могилы . Свое ви́дение этого образа он выразил следующей формулой: Див над деревом – символ угрозы враждебным степнякам; Див поверженный – подтверждение поражения русичей.

В пользу отождествления Дива из "Слова о полку Игореве" с грифоном можно привести еще ряд соображений. Во-первых, во втором случае упоминания в этом памятнике падение Дива на землю однозначно связано с поражением русских, о котором идет речь в первом предложении данного фрагмента поэмы. Однако с этим же поражением связана и радость готских красных дев, которые "въспѣша на брезѣ синему морю, звоня рускымъ златомъ". Упоминание золота в одном контексте с Дивом, притом что оба события были обусловлены поражением Игоря, соотносится с тем, что в античной традиции именно грифоны выступали в качестве хранителей золота. То, что в поэме оба события указаны одно после другого, говорит о том, что падение Дива с дерева как-то связано с утратой русскими своего золота. Если это так, то связь с золотом как грифона, так и Дива свидетельствует в пользу тождества обоих мифологических персонажей.

Во-вторых, само имя Див родственно обозначению целого класса богов в индоевропейской мифологии: "В общеиндоевропейской мифологической системе главный объект обозначался основой deiuo, "дневное сияющее небо", понимаемое как верховное божество (а затем и как обозначение бога вообще и класса богов): ср. … др. – инд. deva, дэва – "бог", dyaus, "небо" (Дьяус как божество), авест. daeva, "дэв", "демон", гр. Ζευζ, род. падеж Διοζ, "Зевс, бог ясного неба", лат. deus, "бог", dies "день", др. – исл. tivar, "боги", лит. dievas (Диевас – бог)" . Поскольку имя Див родственно этому общеиндоевропейскому термину, а сам он в "Слове о полку Игореве" соотносится с верхом, это обстоятельство является еще одним аргументом в пользу того, что это мифическое существо покровительствовало русским, а не половцам. На это обстоятельство также неоднократно обращали внимание ученые. Как известно, в Древний Индии девами (deva, "бог", собственно "небесный" от div-, "сиять") назывались боги, а в Иране после реформы Заратуштры точно такие же дэвы стали восприниматься как злые духи. Однако у северных ираноязычных кочевников религиозные представления их предков остались прежними, и, вполне возможно, они и дальше продолжали называть дэвами своих богов. В этой связи несомненный интерес представляет вывод, сделанный Г. А. Пугаченковой при анализе семантики рельефов на каменных наличниках дверей 100-колонной ападаны в столице Персидской империи Персеполе. Часть из них изображает борьбу бородатого мужа со вставшим на дыбы зверем. В одном случае это бык, в другом – лев, еще в двух других это грифоны. Учитывая борьбу персидских царей с племенными культами дэвов, Г. А. Пугаченкова отмечает, "что рельефы 100-й колонной ападаны Ксеркса… являют символическое изображение царя в образе героя, в его борьбе за единую центральную религию Ахурамазды против дэвов – носителей древних племенных верований. Царь выступает как носитель воли "Ахурамазды", чудовища же, которые он приканчивает ударом меча, – это воплощение наиболее популярных дэвов…" Действительно, уже в Авесте иранский бог Веретрагна-Вэртрагна описывается как в животном, так и в человеческом обличье. Точно такие же зооморфные воплощения могли иметь и другие божества иранской религии. И тот факт, что на рассмотренных рельефах Персеполя дважды изображен грифон, показывает, что какие-то иранские божества могли восприниматься и в обличье этого фантастического животного. Североиранских кочевников, непосредственно контактировавших со славянами, реформа Заратуштры и религиозная политика персидских царей не затронула, и они вполне могли продолжать почитать одного из своих богов в образе грифона. Это возможное восприятие древних иранских богов в образе грифона способно прояснить истинную природу Дива. Если предположение В. Л. Янина о тождестве Дыя, заменившего Саваофа в новгородской тайнописи, с Дивом "Слова о полку Игореве" соответствует действительности, то это указывает на чрезвычайно высокое значение, которое в отдельных случаях могло придаваться грифону в древнерусской традиции.

Совершенно независимо от "Слова о полку Игореве" отголоски интересующего нас образа встречаются в поэме "Искандер-намэ", написанной около 1203 г. азербайджанским поэтом Низами. В ней Александр Македонский сражается с напавшими на Бердаа русами, причем на стороне последних в бой вступает необычное мохнатое существо, побеждающее всех воинов прославленного полководца. Мудрый советник рассказывает Александру, что эти существа обликом подобны человеку, "по сложению земные, по силе железные" и никто не ведает их происхождение. Тем не менее он объясняет их появление в войске русов:

Если кого-либо из них начинает клонить ко сну,

То поднимается он на дерево, как летающий орел,

Втыкает свой рог в высокую ветвь

И спит, словно див, в той крепости дивов.

(…)

Когда русские пастухи мимо него проходят

И увидят этого висящего дива,

Потихоньку к тому Ахриману

Подходят и тайно собираются.

Приносят веревки и связывают его,

Из железной цепи делают из него аркан .

Плененного дива на цепи русы водят по городам и показывают его за деньги, а во время войны напускают на противника. Нападение русов на Бердаа действительно имело место в X в., и это обстоятельство, равно как упоминание Низами о шкурках как самой звонкой монеты у русов, показывает, что азербайджанский поэт использовал в своем произведения какие-то известные ему данные о наших далеких предках. Насколько мы можем судить, образ дива в составе русского войска у Низами сложился из трех компонентов: собственно представления о диве, античных известиях о необычных людях (в поэме он уже имеет человеческий облик, но также и рог на лбу) и известия о медведях, которых ради забавы водили на цепи в русских городах (отсюда мохнатость этого существа). Что же касается первого компонента, то к нему относится как само обозначение его как дива, сравнение с орлом (изначально образ грифона сложился в результате сочетания черт льва и орла), нахождение его на вершине дерева, а также представление о том, что див приносит русам победу в бою. Таким образом, и в средневековой азербайджанской поэме мы видим весьма специфичный образ дива на дереве, приносящего победу русскому войску. Хоть в иноязычной и инокультурной среде этот образ подвергся достаточно сильному искажению, тем не менее первоначальные его следы проступают достаточно явно.

Как высказанные выше соображения, так и независимые от них данные Низами говорят о том, что Див "Слова о полку Игореве" действительно был грифоном. На основании этого мы можем заключить, что образ грифона на дереве был свойствен княжеско-дружинной среде Древней Руси. В более позднее время это мифологическое животное встречается нам на полосе с тульи шлема Ярослава Всеволодовича, на котором были изображены грифоны, соколы и барсы (см. рис. 21в). Сам шлем был потерян князем во время Липецкой битвы 1216 г. Таким образом, мы видим грифона не просто как одну из эмблем княжеской власти, а как эмблему князя – предводителя дружины на поле боя. Характерно, что он был изображен именно на шлеме: в символической картине мира голова соотносилась с небом, и исследователи древнерусских женских головных украшений отмечали, что они в ряде случаев символизировали небесные светила. Вполне возможно, что подобный символизм имел место и в отношении украшения шлема, что опять-таки соотносит образ грифона с понятием неба и верха.

На Руси грифоны "являются существами, неразрывно связанными с идеями сильной княжеской власти" . Г. К. Вагнер подчеркивал, "что изображения грифонов особенно тесно связаны с княжеской средой. На одном из грифонов турьего рога из Чернигова имеется знак, являющийся, возможно, княжеской тамгой. В росписях Киево-Софийского собора грифоны помещены на лестничных фресках и, следовательно, адресованы непосредственно княжеской среде. В середине XII в. то же самое наблюдалось в древнем Галиче, где грифоновые циклы (на керамических плитках) развертывались в интерьерах княжеского дворца или княжеского храма Спаса. Адорирующие грифоны на шлеме князя Ярослава Всеволодовича, помимо того что они имели апотропеическое значение, служили символом власти или знатности происхождения, как это было на коронах сасанидских царей, на шлеме Александра Македонского и т. д. Такое же значение изображения грифонов имели на великокняжеских одеждах (Владимир, Старая Рязань)" .

Связанную с грифоном символику мы встречаем и у новгородцев, которые, по выражению летописца, "суть люди от рода варяжского". Достаточно показательно, что впоследствии грифон стал одной из эмблем Новгородской республики. Н. Г. Порфиридов по этому поводу отмечает: "Печати с изображениями грифона. Известно несколько экземпляров: при указанной уже Договорной грамоте с Борисом Александровичем…; при Новгородской грамоте в Колывань, первой половины XV в., находящейся в Ревельском архиве; два экземпляра, найденные при раскопках 1939 г. в южной части новгородского Кремля; экземпляр, найденный при раскопках 1940 г. в Кремле же, на месте церкви Бориса и Глеба. Изображения грифонов имеют несущественные отличия. Надпись на всех экземплярах: "печать великаго новагорода". Складывается представление, что именно этот вид государственной новгородской печати XV в. имел наибольшее распространение…" Интересно, что на найденной в 1983 г. новгородской печати грифон изображен со звездой (рис. 10), что опять-таки указывает на его связь с верхним, небесным уровнем. Хоть грифон в качестве городской эмблемы появляется в Новгороде достаточно поздно, однако археологические находки показывают, что его образ встречается в этом городе гораздо раньше и глубоко проник в народную культуру. Так, в Новгороде была найдена деревянная резная колонна с изображением грифона и кентавра, датируемая XI в. Поскольку грифон на ней был вырезан выше кентавра, это указывает, что колонна изображала вертикальное строение мира и могла символизировать дерево. В этом отношении данный памятник архитектуры весьма тесно соотносится с уже знакомым нам образом грифона на вершине мирового древа. Изображением грифона украшен и один из инициалов Остромирова Евангелия 1056 г., заказанного новгородским посадником . В слое второй половины XI в. Новгорода было найдено каменное грузило от рыболовной сети с изображением лучника на одной стороне и грифона – на другой. Наконец, к XII в. относится найденная в том же городе поясная бляха для крепления портупеи с изображением грифона, вновь отсылающая нас к связи данного фантастического животного с дружинным сословием. Все эти факты свидетельствуют в пользу понимания приведенного выше выражения новгородской летописи о призвании Рюрика в том смысле, что сопровождавшая его дружина Варяжской Руси являлась носительницей символики, связанной с образом грифона-дива.

Рис. 10. Грифон на новгородской печати XV в. Источник: Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси X-XII вв. Т. III

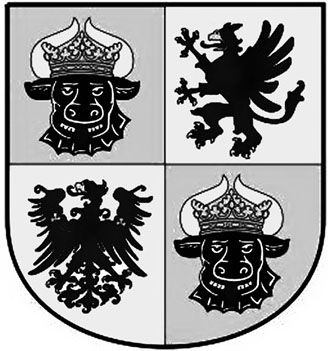

Рис. 11. Герб Мекленбурга

Однако именно этот же символ грифона на дереве мы видим у родоначальника славянских правителей Мекленбурга Антюрия, с которым генеалогическая традиция потомков связывала появление их рода на территории современной Германии. Н. Марешалк Турий еще в XV в. в "Анналах герулов и вандалов" писал: "Антюрий поместил на носу корабля, на котором плыл, голову Буцефала, а на мачте – водрузил грифа" . Антюрий был легендарным предком ободритских князей, а Марешалк считал его соратником Александра Македонского. Знаменитый конь прославленного греческого полководца звался Буцефалом (буквально Бычьеголовым), и с его помощью Турий объясняет возникновение сочетания бычьей головы и грифона на мекленбургском гербе. Грифон присутствует на гербах как отдельных западнославянских князей, так и западнославянских городов задолго до XV в. Быка и грифона мы уже видим на щите мекленбургского герцога Альбрехта II (1318-1379), грифонов – на гербах Померании, Волегаста, Штеттина и Ростока в 1400 г., бык присутствует на щите Прибыслава II. Оба этих животных, которых еще А. С. Фаминцын связывал с культом Радигоста, сохранились на гербе Мекленбурга вплоть до нашего времени (рис. 11). В свете приводимой Турием символики особый интерес представляет для нас герб полького города Голенова (рис. 12), на котором изображен корабль, мачта которого заменена деревом, на вершине которого сидит грифон. Первая печать с этим весьма любопытным городским гербом датируется 1268 г. , т. е. задолго до того, как Марешалк опубликовал свои "Анналы". Следовательно, этот автор лишь приурочил время действия родоначальника мекленбургской династии к одному из самых знаменитых персонажей античной истории, а при описании символики, помещенной им на корабль, следовал местной западнославянской традиции. Весьма показательно, что как генеалогическая легенда, так и герб Голенова помещают грифона на корабле, указывая на заморское происхождение как правящего рода, так и данного геральдического символа. Поскольку само название ободритов по наиболее вероятной этимологии было образовано от р. Одер, то интересно отметить, что немецкий Грайфсвальд (буквально "город грифонов", впервые упоминается в письменных источниках под 1209 г., впоследствии входил в вендскую или любекскую треть Ганзы) и польский Голенов находятся относительно недалеко от данной реки. Что касается головы быка на носу корабля, то эту деталь мы видим на свинцовой накладке XV в. из Славенского конца Новгорода (рис. 13). Таким образом, все существенные элементы корабля полумифического прародителя ободритских князей встречаются впоследствии в славянских землях близ Варяжского моря.