Трехразовые занятия можно проводить только при высоком уровне выносливости и способности быстро восстанавливаться после нагрузки.

Утреннее занятие должно оказывать тонизирующее влияние на дневную и вечернюю работу. Цель дневных занятий – совершенствование технического мастерства, так как к началу занятия нервная система находится в хорошем состоянии (не утомлена), и игроки будут легче осваивать движения, связанные с совершенствованием реакции и психомоторной координации. На вечерней тренировке совершенствуются тактическая и физическая подготовка, так как к этому времени у игроков наибольшие резервы энергии, они могут лучше проявлять физические качества и решать тактические задачи.

При планировании тренировочных нагрузок важно иметь в виду, если нагрузки остаются на неизменном уровне, рост спортивных результатов рано или поздно прекращается, так как организм приспосабливается к таким нагрузкам и перестает на них реагировать повышением своей работоспособности; нагрузки и тренировочные циклы имеют волнообразную кривую и варьируются от сравнительно небольших до максимальных

Интервалы отдыха от одного занятия до другого выдерживаются в пределах, гарантирующих восстановление, но занятия периодически проводятся на фоне недовосстановления ("ударные тренировки"). В этом случае, преодолевая повышенные нагрузки, спортсмен, в конечном итоге, испытывает мощный подъем работоспособности во время отдыха после таких нагрузок, что, однако, не исключает акцентированных занятий, направленных на совершенствование отдельных компонентов тренировки.

Следует отметить, что не существует одного какого-либо наилучшего варианта распределения нагрузок в тренировочных или соревновательных микроциклах. Спортивный опыт и результаты научных исследований указывают, что таких вариантов может быть несколько.

Структура тренировочных нагрузок микроциклов на специально-подготовительном этапе должна быть иной: уменьшается количество занятий, увеличивается доля специфических упражнений, режим их выполнения в большей степени соответствует игре.

Оптимальным межигровым циклом в соревновательном периоде следует считать недельный цикл с шестидневным интервалом отдыха между играми. В практике проведения первенства страны по мини-футболу по различным причинам межигровые циклы имеют самые различные интервалы – от двух до одиннадцати и более дней. Отсюда и определенные трудности в планировании тренировочной работы и подготовке игроков к соревнованию. Поэтому необходимо добиваться физиологической адаптации игроков к тренировочному и игровому режимам, которая в большей мере будет зависеть от правильных методов тренировки, чем от ее объема и нагрузок.

При двух-, трех– и четырехдневных интервалах между играми тренировки должны быть кратковременными (до 60–90 мин), но интенсивными по нагрузке, с эмоциональной окраской и большим количеством игровых ситуаций, с ЧСС 160–210 уд./мин.

При шести – семидневных интервалах (и более) должны быть продолжительные тренировочные занятия (1,5–2,5 ч) с большими, средними и малыми нагрузками. Цель таких занятий – совершенствование технических приемов, тактических комбинаций при осуществлении атакующих и оборонительных действий, наигрывание стандартных положений. На тренировке игрок должен выполнять не менее 100–150 повторений технических или технико-тактических приемов. В тренировочные циклы, как и в подготовительном периоде, включаются одно-, двух– и трехразовые занятия, в зависимости от предыдущей нагрузки и объективных данных о состоянии игроков на планируемый день. К многоразовым занятиям надо подходить индивидуально.

Трехразовые занятия рекомендуются при высоком уровне общей выносливости и способности быстро восстанавливаться. Занятия, проводимые несколько раз в день с небольшими нагрузками, переносятся значительно легче, чем с повышенными нагрузками 5–6 раз в неделю. Преимущество многоразовых занятий заключается в значительном увеличении общего объеме работы за тренировочный день и проведении игр с большей интенсивностью.

При построении межигрового тренировочного цикла надо учитывать, что в микроцикле должны быть занятия:

– с большими нагрузками, временно снижающими функциональные возможности;

– со средними нагрузками, закрепляющими тренировочный эффект;

– с малыми нагрузками, способствующими восстановлению и создающими базу для применения больших нагрузок. Такие занятия подводят к состоянию наивысшей работоспособности и готовности всех систем организма к матчу.

Заключение

Можно констатировать, что физическая нагрузка (не затрагивая ее динамику) зависит от суммарной величины двигательного действия и отдыха. При постоянной величине отдыха эффект нагрузки пропорционален суммарной величине двигательного действия, а при постоянном двигательном действии эффект нагрузки обратно пропорционален суммарной величине отдыха (чем меньше отдых между каждым выполняемым движением, тем выше физическая нагрузка и наоборот).

Однако полное понимание физической нагрузки возможно лишь тогда, когда мы сможем выражать интегральной количественно-качественной характеристикой величину двигательных действий, интегральной качественной характеристикой отдых, имеющих место при выполнении данного физического упражнения, а также фиксировать способ взаимосвязи этих компонентов. Только изучив все эти компоненты, мы сможем иметь полную информацию о физической нагрузке, которую спортсмен выполнил или должен выполнить в процессе тренировочного занятия или соревнования.

? Контрольные вопросы

1. Что подразумевают под термином "физическая нагрузка"?

2. Какие компоненты характеризуют тренировочную и соревновательную нагрузку в мини-футболе (футзале)?

3. Что такое объем и интенсивность тренировочной нагрузки?

4. Какие существуют зоны интенсивности физической нагрузки в мини-футболе (футзале)?

5. Какие бывают интервалы отдыха при выполнении физической нагрузки в мини-футболе (футзале)?

6. Какие методические положения лежат в основе планирования физической нагрузки в мини-футболе (футзале)?

7. Дайте краткую характеристику методики развития физических качеств мини-футболистов с учетом основных компонентов физической нагрузки.

8. Каким образом можно регулировать физическую нагрузку на различных этапах годичного тренировочного цикла подготовки мини-футболистов?

Лекция 7

Комплексный контроль процесса подготовки мини-футболистов

7.1. Контроль в спортивной тренировке

Эффективность соревновательного и тренировочного процессов в мини-футболе определяется с помощью контроля подготовленности спортсменов различных амплуа и команды в целом, что дает возможность тренеру корректировать тренировочный процесс в зависимости от состояния спортсменов в тот или иной период годичного тренировочного цикла.

Реализация контроля в процессе подготовки мини-футболистов возможна лишь в том случае, если регистрируются три группы показателей:

♦ показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, зарегистрированные в стандартных условиях (с помощью тестов);

♦ показатели тренировочных и соревновательных воздействий;

♦ показатели состояния внешней среды.

Контроль показателей функционального состояния и подготовленности спортсмена в большинстве случаев реализуется в ходе тестирования.

Контроль соревновательных воздействий имеет два направления: контроль результатов соревновании в циклах подготовки и измерения, и оценка эффективности соревновательной деятельности.

Контроль результатов соревнований мини-футболистов.

В ходе такого контроля оценивают количество соревнований в определенном (чаще всего в годичном) цикле подготовки и динамику результатов. Динамика соревновательных результатов в цикле тренировки часто используется как показатель длительности удержания состояния, которое называют спортивной формой. Считается, что спортсмен находится в состоянии спортивной формы до тех пор, пока колебания его результатов в соревнованиях лежат в 2–3% зоне.

Контроль тренировочных воздействий в мини-футболе.

Он заключается в систематической регистрации количественных значений характеристик тренировочных упражнений, выполняемых спортсменом.

Контроль факторов внешней среды. Для того, чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля, необходимо учитывать условия, в которых проходила соревновательная деятельность, а также выполнение контрольных нормативов в тренировочной деятельности. Кроме того, само выполнение тренировочных программ часто зависит от состояния и условий внешней среды.

Только оценив влияние этих факторов на ход соревновательной и тренировочной деятельности, можно составить полное представление об уровне подготовленности спортсмена.

7.2. Понятие комплексного контроля

В мини-футболе понятия – "контроль" и "управление" рассматриваются параллельно. Это объясняется тем, что управлять процессом тренировки можно только на основе информации, а получение ее есть не что иное, как контроль одного или нескольких компонентов,

Цель комплексного контроля – оптимизация процесса подготовки и соревновательной деятельности с помощью оценки различных сторон подготовленности и основных функциональных систем организма спортсмена. Она реализуется в решении частных задач, связанных с оценкой состояния спортсменов, уровня их подготовленности, выполнения рабочих планов и показанных при этом результатов.

В связи с этим под комплексным контролем понимают измерения и оценку различных показателей в циклах тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивно-медицинские и другие методы и тесты).

Различают три этапа состояния спортсменов:

а) этапное, которое сохраняется относительно долго в крупных структурных образованиях – этапах многолетней подготовки, макроциклах или периодах;

б) текущее, изменяющееся под влиянием одного или нескольких занятий, микро– и мезоцикла, отдельных соревнований. Это состояние определяет направленность, характер построения ближайших тренировок и объем нагрузки в них;

в) оперативное, которое изменяется под влиянием отдельных упражнений и их комплексов, программ тренировочных занятий, соревновательных стартов. Данные срочных реакций организма спортсмена на некоторые упражнения позволяют нормировать его нагрузку и отдых в ходе занятий.

7.3. Виды комплексного контроля

При организации комплексного контроля состояния спортсмена в теории и практике мини-футбола выделяют следующие виды комплексного контроля: этапный, текущий и оперативный, каждый из которых связан с соответствующим типом состояний спортсменов.

1. Этапный, когда оценивается этапное состояние занимающихся, которое является следствием долговременного тренировочного эффекта, и на этой основе разрабатывается стратегия на последующий период занятий.

2. Текущий, направленный на оценку текущих состояний, как следствие, нагрузок серии занятий, тренировочных и соревновательных макроциклов.

3. Оперативный, когда предусматривается оценка оперативных состояний – срочных реакций организма спортсмена на нагрузки отдельных тренировочных занятий и соревнований. Таким образом оценивается состояние спортсмена в процессе занятий и осуществляется оперативная коррекция тренировочного воздействия.

В зависимости от используемых показателей, контроль классифицируется следующим образом:

– педагогический, когда оценивается уровень технико-тактической и физической подготовленности, особенности выступления в соревнованиях, динамика спортивных результатов, структура и содержание тренировочного процесса и др.;

– медико-биологический при котором оценивается состояние здоровья, возможности функциональных систем, отдельных органов и механизмов;

– социально-психологический, связанный с изучением особенностей личности спортсмена, его психологического состояния и подготовленности, общего микроклимата и условий тренировочной и соревновательной деятельности.

В связи с этим выделяют: педагогический, медико-биологический, психологический, врачебный и антидопинговый контроль в мини-футболе, которые включают ряд самостоятельных показателей, характеризующих интегральную подготовленность мини-футболистов.

7.4. Педагогический контроль

Педагогический контроль включает совокупность параметров, средств, методов, алгоритмов и организационно-методических мероприятий по оценке эффективности применяемых средств и методов подготовки, тренировочных нагрузок (упражнений), технико-тактических действий, а также спортивных результатов и поведения спортсменов, осуществляемых тренером совместно с педагогом-исследователем. Основными методами педагогического контроля являются педагогические наблюдения и контрольные упражнения (тесты).

Наблюдение – это целенаправленное и планомерное восприятие предметов и явлений окружающей действительности, метод ее познания на основе непосредственного восприятия.

Тренеры добиваются эффективности наблюдения при соблюдении следующих методических правил: прежде чем проводить наблюдение, необходимо определить его задачи, которые должны конкретно относиться к объекту наблюдения; определить, какой способ наблюдения целесообразно использовать (словесное описание, графическое изображение, стенографирование, фотографирование, киносъемка, звукозапись и т. д.), и подобрать приемы фиксации результатов наблюдений; установить конкретные методы анализа результатов наблюдения (оценочные таблицы, словесная характеристика, кино-, фотограмма и т. д.).

Достоверность используемой при педагогическом контроле информации обеспечивают контрольные упражнения (тесты), дающие точную информацию об интересующих признаках.

"Тестом" называют измерение или испытание, проводимое на спортсмене с целью определения его состояния. Процесс испытаний называют тестированием, полученное в итоге измерения числовое значение – результатом тестирования.

Основные направления в применении моторных тестов, которые имеют наибольшее практическое значение для мини-футбола, следующие:

– информация об уровне развития двигательных качеств, которая является весьма важной для определения вида двигательной деятельности;

– установление эффективности тренировочных методик и основания для их выбора;

– прогнозирование достижений тестируемых лиц, которые можно ожидать от них в определенном временном интервале в будущем;

– сравнение уровня физической, технической и тактической подготовленности отдельных групп;

– программирование динамики роста результатов в мини-футболе;

– контроль состояния здоровья и изменений, происходящих в организме спортсмена.

Оценка уровня физической подготовленности. Для эффективного ведения игровых действий в процессе соревнований мини-футболистам необходимо обладать высоким уровнем развития скоростных, скоростно-силовых способностей, а также общей и специальной выносливостью.

В теории и методике мини-футбола информативными тестами для оценки выше перечисленных способностей являются: бег 30 м; пятикратный прыжок на одной ноге; тест Купера и бег 50 м 7 раз.

При помощи балльных оценок легко перевести результат, показанный в том или ином тесте, в очки, сумма которых может служить показателем интегральной оценки уровня физической подготовленности.

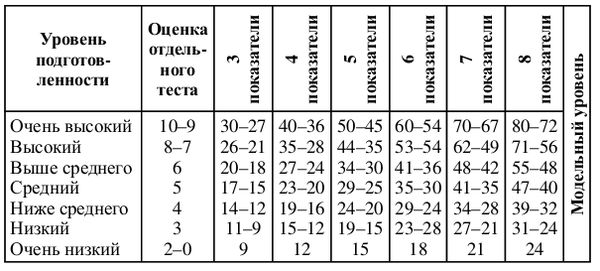

В соответствии с суммой баллов, набранной спортсменами, в зависимости от количества выполненных тестов проводится градация физической подготовленности по семи уровням (табл. 2). При сопоставлении данных тестирований в динамике можно пользоваться критериями, отраженными в таблице 2.

Таблица 2

Градация оценок результатов тестирования уровня физической подготовленности мини-футболистов (баллы)

Таблица 3

Количественные критерии динамики физической подготовленности мини-футболистов

Оценка технической подготовленности. Комплексный подход к контролю технического мастерства является наиболее объективным. Он позволяет:

– оценить уровень технической подготовленности в условиях педагогического тестирования;

– определить количество и качество выполнения технических приемов в условиях соревновательной деятельности;

– охарактеризовать техническое мастерство с помощью экспертных оценок специалистов.

В практике подготовки резервов применяется группа специальных тестов, оценивающих в той или иной степени способность юных мини-футболистов к освоению отдельных технических приемов и их сочетаний, а также уровень технического мастерства на данный период контроля. Среди них: удары по воротам на точность; ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам; жонглирование мячом.

Оценка соревновательной деятельности. Контроль и последующий анализ соревновательной деятельности (СД) имеют важное значение. Во-первых, по его результатам можно исследовать закономерности игры и за счет этого определять основные направления ее развития. Во-вторых, информация о СД команды и каждого мини-футболиста рассматривается как важнейший критерий подготовленности спортсменов и организации учебно-тренировочного процесса. Различают качественный и количественный анализ действий футболистов в матчах. Объективная и достоверная информация о СД мини-футболистов может быть получена только при использовании обоих методов. При этом качественный анализ игры делает главный тренер, а количественный – один из его помощников или сотрудник комплексной научной группы.

Оценка соревновательной деятельности включает определение индивидуальных и коллективных технико-тактических действий и взаимодействий.

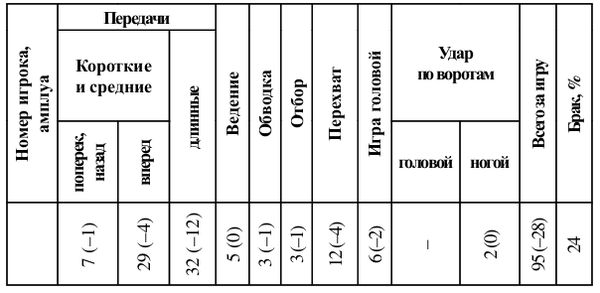

Таблица 4

Протокол обработки данных регистрации количества и точности выполнения мини-футболистами технических приемов

При регистрации индивидуальных действий на диктофон записывается номер игрока, техническое действие и результат. Причем результат фиксируется лишь при неточном выполнении действия.

Первая цифра в протоколе – общее количество приемов, вторая в скобках – количество неточно выполненных приемов. Отношение неточно выполненных действий к их сумме (процент брака) характеризует техническое мастерство футболиста.

Таблица 5

Протокол оценки командных показателей ТТД