В первый период Великих географических открытий (примерно с 80-х годов XV в. до середины XVI в.), когда и были совершены наиболее важные путешествия, ведущую роль в них играли Испания и Португалия, хотя уже в это время на просторы Атлантики вышли Англия и Франция. Второй период (середина XVI - середина XVII в.) отмечен преобладанием сначала Англии, а с конца XVI в. - Голландии.

Почему, собственно, начались Великие географические открытия? Почему европейцы, тысячу лет довольствовавшиеся традиционными сухопутными дорогами, вдруг обращаются к поискам новых маршрутов - морских? Что изменилось по сравнению с предшествующими столетиями?

Изменилось не так уж мало. Рост городов и развитие товарно-денежных отношений требовали гораздо больше драгоценных металлов, чем могли предоставить имеющиеся в Европе месторождения. К тому же на протяжении всего Средневековья торговый баланс Европы со странами Востока был отрицательным, и разница покрывалась как раз драгоценными металлами, веками уходившими на Восток. Иной, рассчитанной на гораздо более широкий круг потребителей, стала сама дальняя торговля; те, кто был с нею связан, пользуются в обществе все большим влиянием. Изменилось и отношение людей к теоретическому знанию о Земле; вдруг оказалось, что кабинетные размышления о ее форме и размерах, о соотношении на ее поверхности воды и суши могут открыть - или, наоборот, закрыть - дорогу к сказочным богатствам. Правители готовы платить огромные деньги, чтобы переманить к себе на службу самого знаменитого космографа или купить хорошую карту мира; простые моряки вдруг оказываются вхожи в покои государей. Колумб, получив в Португалии в 1485 г. отказ в поддержке своего замысла, переезжает в соседнюю Испанию и там добивается успеха, а отказавший ему король Жоан II через три года, задолго до открытия Америки, пишет ему письмо, в котором называет "нашим особым другом".

Средневековую Европу связывала со странами Востока разветвленная система торговых путей. Великий шелковый путь вел из Китая в Среднюю Азию; далее можно было огибать с севера Каспийское море и выходить к черноморским портам либо идти через Иранское нагорье и Месопотамию к портам Восточного Средиземноморья - Леванта. А можно было из Индии плыть через Аравийское и Красное моря; у Суэцкого перешейка товары выгружались и сушей доставлялись в Александрию.

В левантийских и черноморских портах восточные товары скупали венецианцы и генуэзцы, которые затем развозили их по всей Европе. Трудности и опасности пути вкупе с многочисленными пошлинами резко удорожали стоимость товаров, и даже сравнительно дешевые в Индии пряности ценились в Европе очень дорого. В середине XV в. часть торговых путей была временно перекрыта в результате политики египетских султанов и османских завоеваний. В результате цены на восточные товары резко возросли, и потребность в открытии новых торговых путей, по которым можно было бы торговать без посредников, стала ощущаться особенно остро.

Свою роль сыграли и религиозно-политические соображения. После падения Константинополя османская опасность нависла над Европой и в поисках союзников христиане рассчитывали на единоверцев на Востоке, вспомнив известную с XII в. легенду о христианском государстве царя-пресвитера Иоанна, которое традиция помещала сначала в глубинах Азии, а затем на Северо-Востоке Африки, там, где располагалась Эфиопия. Европейцы стремились найти державу Иоанна и заключить с ней союз против мусульман, что, как они считали, позволит остановить османское наступление, отвоевать Константинополь и даже Гроб Господень.

К середине XV в. европейцы были все еще плохо осведомлены о других частях Старого Света; к тому же их знания нередко были устаревшими или не очень-то приспособленными для практических нужд. Сведения об Африке в основном ограничивались ее северной частью. Со времен Крестовых походов европейцы довольно много узнали о Передней Азии, но их представления об Индии, Китае, Японии и Юго-Восточной Азии часто носили случайный и полулегендарный характер. Север Азии вообще оставался неведомым для европейцев. Огромные пространства океанов были им известны лишь в узкой прибрежной полосе. Сведения норманнов о Северной Америке не получили распространения за пределами Скандинавии, да и в ней самой Гренландия и Винланд не воспринимались ни как иная часть света, ни как источник богатств, к которому следует стремиться. В целом накануне Великих географических открытий сведения европейцев об устройстве мира опирались на античные представления, причем гуманисты раннего Возрождения закрепили как достижения, так и ошибки древних авторов. Фантазия людей населяла неведомые земли карликами, великанами, амазонками и прочими фантастическими существами, которые причудливо сопрягались в сознании европейцев с богатствами отдаленных земель, и слухи об амазонках или карликах считались признаком близости золота. Огромной популярностью в Европе в XIV–XV вв. пользовалась Книга Марко Поло, описавшего чудеса и неисчислимые богатства Востока. Сокровища и диковины мира воспламеняли воображение и влекли в дальний путь.

Великие географические открытия, связанные с необходимостью пересекать океаны, были бы невозможны без достижений европейской науки и техники. Чаще всего речь шла не о принципиально новых изобретениях, а о широком внедрении в практику мореплавания приборов, давно известных ученым. Прежде всего требовались быстроходные и маневренные парусные корабли, которые при небольшом экипаже отличались бы достаточной грузоподъемностью и могли двигаться нужным курсом при любом направлении ветра. Таким кораблем оказалась каравелла, которая приобрела законченный вид на верфях Португалии к концу XIV - началу XV в.

Чтобы прокладывать нужный курс в открытом океане и определять положение судна, требовались соответствующие навигационные приборы. К XV в. европейские моряки уже повсеместно пользовались компасом, известным в Европе с XII–XIII вв. Широта определялась с помощью астролябии, однако установление долготы оставалось проблемой вплоть до XVIII в. Большим подспорьем для моряков служили Региомонтановы таблицы, изданные немцем Иоганном Мюллером (Региомонтаном) в 1474 г. и составленные на несколько десятилетий вперед. Они позволяли в момент солнечного или лунного затмения определять местонахождение судна. Изменились и географические карты: традицию изготовления точных и подробных карт (портуланов), выработанную в Средиземноморье, португальцы стали использовать для картографирования Африки, а затем и Азии.

Важную роль сыграло изобретение в середине XV в. книгопечатания. Становится относительно доступной и литература путешествий с ее описаниями богатств Востока, и справочная литература по навигации, и сообщения о новейших открытиях, провоцировавшие дальнейшие поиски.

Когда вслед за первыми открытиями начались военные конфликты с жителями заморских земель, особое значение приобрело военно-морское превосходство европейцев, которое в этом смысле тоже стало предпосылкой успешных плаваний. И если на суше развитые страны Востока в военном отношении долгое время не уступали европейцам, то на море португальские корабли, быстроходные, маневренные и вооруженные артиллерией, сразу же показали свою силу. А в Африке и Америке военное превосходство европейцев на суше и на море было очевидным.

Первыми на просторы океанов вышли страны Пиренейского полуострова, и это не случайно. Хотя Испания и Португалия не принадлежали к числу наиболее экономически развитых стран Европы, само географическое положение предрасполагало их к экспансии в Атлантике. У них имелись удобные порты, опытные моряки, давние и богатые морские традиции. Португалия к середине XIII в. завершила свою Реконкисту, а ее продолжением стало продвижение в Северную Африку - сначала в виде военных походов против мусульман, затем в виде морской экспансии. Соперничавшая с Португалией Испания первоначально уступала ей на море; тем не менее в начале XV в. Кастилии удалось обосноваться на Канарских островах, ставших удобной отправной точкой для дальнейшего продвижения и своего рода опытным полигоном для разработки практик колонизации. К концу XV в., когда в основном завершилось объединение страны и окончилась Реконкиста, Испания была готова к морской экспансии, тем более что после завершения Реконкисты многие занятые в ней дворяне, оставшиеся не у дел, готовы были ввязаться в новые авантюры.

Португальцы на пути в страны Востока

Великим географическим открытиям предшествовал период португальского продвижения вдоль побережья Западной Африки, сыгравший важную роль в их подготовке. Начало ему положило взятие войсками Жоана I марокканского порта Сеута (1415). Один из сыновей Жоана I вошел в историю как Энрике (Генрих) Мореплаватель (1394–1460), хотя сам он не принял участия ни в одном дальнем плавании и ступал на корабль лишь для участия в военных предприятиях. Энрике знал, что в Сеуту по транссахарским торговым путям поступали с юга золото, слоновая кость, чернокожие невольники, и решил попробовать достичь южных стран, плывя вдоль побережья Западной Африки. Прежде европейцы продвигались в этом направлении лишь до Канарских островов. Дальше простирались неведомые земли. Энрике, являвшийся магистром португальского духовно-рыцарского ордена Христа, использовал свои средства и влияние для того, чтобы на протяжении 40 лет почти ежегодно отправлять экспедиции на юг. При дворе принца собрались лучшие географы, астрономы и математики, он не жалел денег на географические карты и на оплату службы самых опытных моряков.

Результаты не заставили себя ждать. В 1419–1420 гг. португальцы достигли островов Мадейра, в конце 20-50-х годов XV в. были открыты Азорские острова. Наибольшие трудности вызывало продвижение на юг вдоль побережья Африки.

Долгое время экспедиции не приносили прибыли и организовывались лишь благодаря энтузиазму Энрике. Но в начале 40-х годов XV в. португальцы достигли тех ее районов, где жили негры; их стали захватывать в плен и обращать в рабство. Работорговля являлась тогда неотъемлемой стороной жизни стран Южной Европы, и заморские экспедиции, прежде убыточные, начали приносить огромные доходы.

Осознав новую опасность, местные жители бежали от чужеземцев в глубь континента. Европейцы же в поисках новых рабов плыли дальше, туда, где о них еще не знали. Так работорговля оказалась стимулом для дальнейшего продвижения вдоль африканского побережья. В 1445 г. португальцы обогнули Зеленый мыс, а в 1456 г. открыли острова Зеленого мыса. Наряду с работорговлей португальцы вели меновую торговлю, получая за дешевые ткани и безделушки золото и слоновую кость.

Темпы продвижения португальцев ускорились после того, как в 1462 г. они достигли Гвинейского залива. Поворот линии побережья к востоку оказался для них неожиданностью. Вероятно, именно тогда у них зародилась мысль о возможности морского пути в Индию. Правда, в 1472 г. они достигли того пункта, где береговая линия вновь поворачивала на юг: надежда быстро достичь Индии угасла. Но продвижение приостановилось по другой причине: для освоения богатств побережья Гвинейского залива требовалось время. Однако, когда португальцы нашли здесь золотые рудники, для их разработок потребовались большие партии рабов и продвижение на юг возобновилось.

В плавании 1487–1488 гг. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки и вошел в Индийский океан. Он хотел сразу же достичь Индии, но изнуренные трудным плаванием матросы потребовали возвращения, и капитан, опасаясь бунта, вынужден был повернуть назад.

Васко (Вашку) да Гама, перед которым была поставлена задача достичь Индии, учел опыт предшественников и повел корабли не вдоль берегов Африки, а через открытый океан, используя благоприятные ветры и течения. Обогнув южную оконечность Африки, он достиг портов ее восточного побережья, сначала Мозамбика, затем Момбасы и Малинди, вовлеченных в арабскую торговлю. В мае 1498 г. Гама с помощью знаменитого арабского лоцмана Ахмеда ибн Маджида достиг г. Каликут на Малабарском (западном) берегу Индии. Враждебно встреченные арабскими конкурентами, португальцы тем не менее сумели закупить пряности и вернуться домой. Людские потери были огромны, но цель достигнута: экспедиция проложила морской путь в Индию. Выгоды прямой морской торговли с Востоком стали очевидны. С рубежа XV–XVI вв. и до начала эксплуатации Суэцкого канала (1869) торговля Европы со странами Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии велась в значительной мере по этому маршруту.

Утвердиться на Востоке и вытеснить оттуда арабских купцов, которые к тому времени господствовали в бассейне Индийского океана, можно было только силой. С этой целью португальцы стали вести против арабов необъявленную морскую войну. Однако, не располагая необходимыми людскими ресурсами, Португалия не могла рассчитывать на завоевание огромных густонаселенных и сильных в военном отношении стран Востока. Зато она использовала для укрепления своих позиций и искусно разжигала противоречия между правителями соседних государств.

Фундамент португальского господства в Индийском океане заложил первый вице-король Индии Франсишку де Алмейда (1505–1509). В 1509 г. у острова Диу он разбил флот султана Египта, которому, по понятным причинам, помогали венецианские советники. Сменивший Алмейду Афонсу д’Албукерке (вице-король в 1509–1515 гг.) утвердился на Малабарском берегу Индии, сделав центром португальских владений город Гоа, и начал проникновение на Коромандельский берег и на Цейлон. Португальцы узнали, что часть ценных пряностей (прежде всего гвоздику) привозят в Индию из Юго-Восточной Азии, и двинулись туда. В 1511 г. они захватили Малакку, установив контроль над важнейшим торговым путем, соединявшим Южную Азию с Дальним Востоком. Одновременно они заняли Ормуз и остров Сокотра - стратегически важные пункты на путях из Индийского океана в Красное море и Персидский залив.

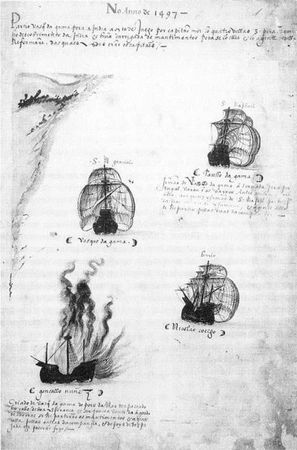

Флотилия Васко да Гамы. Рисунок XVI в. из "Книги армад". Академия наук, Лиссабон

Так возникла португальская колониальная империя - первая в истории Нового времени. Она основывалась на почти монопольной торговле пряностями и контроле над важнейшими морскими коммуникациями. По всему маршруту следования кораблей из Португалии в Индию (и далее в Малакку) была создана система хорошо укрепленных фортов в наиболее важных пунктах. Чтобы не допустить снижения цен, Португалия ограничивала объемы ввозимых восточных товаров, особенно пряностей. Правда, несмотря на успехи в борьбе с арабскими купцами, португальцам не удалось полностью вытеснить их из торговли индийскими пряностями. Тем не менее прибыли португальцев достигали 800 %, и не случайно сразу же после возвращения Васко да Гамы король Мануэл I стал именоваться "Король Португалии и Алгарви, Заморских стран в Африке, господин Торговли, Завоевания и Мореплавания Аравии, Персии и Индии".

В 1513 г. португальцы добрались до Южного Китая, а в 1553 г. основали в Макао (Аомыне) торговую факторию. В 1542 г. они высадились в Японии и сначала смогли там закрепиться, но в 1617 г. их вытеснили оттуда голландцы.

Важную роль в колониальной экспансии играли миссионеры, особенно иезуиты, добившиеся больших успехов в христианизации местного населения. Особенно отличился соратник Лойолы выходец из испанской Наварры Франсиско Хавьер (Франциск Ксаверий), в 1542–1552 гг. проповедовавший в Африке, Индии, Японии и в других странах Востока.

Иезуиты сыграли важную роль в исследовании европейцами внутренних областей Азии. Так, португалец Бенту де Гойш, проповедовавший христианство в Индии и представлявший португальскую колонию Гоа при дворе Акбара Великого, в 1602–1605 гг. под видом армянского купца первым из европейцев совершил сухопутное путешествие из Индии в Китай. Через Афганистан и Яркенд он добрался до Сучжоу на границе Китая, но в страну его не пустили, и в 1607 г. Гойш там же и умер, успев, однако, ознакомить с собранной им информацией иезуита, присланного ему на помощь из Пекина (где к тому времени уже действовала миссия во главе с Маттео Риччи).

Другой португальский иезуит Антониу де Андраде в 1624 г. под видом паломника-индуса пересек Гималаи и одним из первых среди европейцев оказался в Тибете, где изучал быт, нравы и религию местного населения. Написанный им отчет, изданный в 1626 г. под названием "Новое открытие Великого Китая или Тибетского царства", вызвал в Европе огромный интерес - в том числе и потому, что Андраде сопоставил буддизм с христианским богословием, и это, возможно, оживило полузабытую легенду о царстве пресвитера Иоанна.

Благодаря иезуитам и другим монахам-миссионерам европейцы получили более подробные и точные, чем прежде, сведения о Востоке, а жители стран Востока - о Европе и Новом Свете. Так, "История наиболее достойных внимания вещей, ритуалов и обычаев великого королевства Китай" (1585) испанского августинца Хуана Гонсалеса де Мендоса стала первой книгой о Китае, написанной европейцем со времен Марко Поло. Она пользовалась огромным читательским успехом, пока в 1615 г. не была превзойдена гораздо более информативным и точным сочинением Маттео Риччи о проникновении иезуитов в Китай.

Открытие, исследование и завоевание Америки

Открытие Америки Колумбом. В 1483 г. генуэзский моряк Христофор Колумб (1451–1506) предложил королю Португалии Жоану II проект западного пути в страны Востока. Колумб исходил из достаточно распространенной к тому времени идеи шарообразности земли, что делало западный путь в страны Востока принципиально возможным. Стремясь доказать, что этот маршрут реально осуществим, Колумб сильно преуменьшил размеры земного шара и, напротив, преувеличил протяженность Евразии с запада на восток. Комиссия экспертов, рассматривавшая проект в Лиссабоне, разумеется, увидела его слабые стороны, и Колумб получил отказ. Видимо, сыграло свою роль и то обстоятельство, что португальцы надеялись вскоре проложить путь в Индию вокруг Африки.

В 1485 г. Колумб приехал в Испанию, рассчитывая увлечь своим замыслом королей Фернандо (Фердинанда) и Изабеллу, но испанские эксперты также отвергли проект, осуществление которого к тому же было чревато конфликтом с Португалией: по испано-португальскому договору 1479 г. права на открытия и колонизацию к югу от параллели Канарских островов принадлежали Португалии, а предполагаемый маршрут Колумба приводил его именно в португальскую зону влияния. Однако Колумбу удалось увлечь своим замыслом влиятельных финансистов, придворных и служителей церкви, которые убедили королевскую чету принять проект.

В августе 1492 г. три корабля Колумба покинули испанскую гавань Палое, а в начале сентября, после остановки на Канарских островах, двинулись оттуда на запад. 12 октября 1492 г. (этот день стал национальным праздником Испании) корабли достигли первой земли за океаном - одного из Багамских островов. Колумб, уверенный, что находится недалеко от Индии, назвал местных жителей индейцами (indios). В этом плавании были также открыты северные берега островов Куба и Гаити; последний Колумб назвал "Испанским островом" ("Ла Исла Эспаньола", или просто Эспаньола). Перед возвращением в Испанию Колумб оставил часть экипажа в крепости Навидад на Эспаньоле - первом со времен норманнов европейском поселении в Америке. В марте 1493 г. экспедиция вернулась в Испанию.