Несмотря на такое оскорбление, Мануил Комнин еще много лет продолжал заключать союзы с венецианцами, так как нуждался в их помощи против норманнов. В то же время он всячески старался подорвать позиции Венеции в Адриатике. В 1171 году он сделал решительный шаг. Несмотря на неоднократные заявления о нерушимой дружбе, по приказу Мануила внезапно арестовали всех венецианцев, проживавших в Византийской империи. Их имущество было конфисковано. Венецианцы в ответ повторили прием, который так хорошо сработал за полвека до того. Их флот вошел в Эгейское море; они собирались грабить греческие города до тех пор, пока император не подчинится. Флотом командовал еще один представитель семьи Микеле, дож Витале II. Несмотря на то что греческий флот не вышел навстречу, дож Витале II не спешил нападать. Он вступил с Мануилом в переговоры о судьбе нескольких тысяч венецианцев, ставших заложниками Византии. Тем временем среди моряков началась эпидемия. В 1172 году венецианцам пришлось вернуться домой. Вместо богатой добычи они привезли с собой чуму. В Венеции вспыхнул мятеж, во время которого дож был убит.

Его преемник, Себастьяно Дзиани, богатейший житель Венеции, позволил отдельным жителям Венеции снаряжать корабли для грабежа романских городов. Официальные же усилия сосредоточились на другом. Важно было утвердить владычество Венеции на Адриатике. В то же время первый дож из семейства Дзиани так искусно выстроил международные отношения Венеции, что преемники Мануила возобновили и продлили привилегии для венецианцев. Впрочем, следует отметить, что привилегии получили и конкуренты Венеции в Италии, и различные итальянские колонии в Константинополе. Обитатели колоний часто сражались друг с другом и с местными жителями: греки изливали свою ненависть к привилегированным итальянцам.

Периодическим волнениям и стычкам в Константинополе соответствовали морские сражения. К концу XII века пиратство стало всеобщим. Ионическое и Эгейское моря особенно часто бороздили генуэзцы, сицилийцы, пизанцы, жители Анконы, а также сарацины, греки… и венецианцы. Последние охотились на торговые суда, которые можно было захватить без особых усилий, и совершали набеги на прибрежные города ради ценностей и рабов. Почти все войны того периода были, по сути, такими же пиратскими набегами, только более широкомасштабными; их вели те же капитаны и экипажи кораблей, которые всегда предпочитали выгодный набег невыгодной битве с другим военным флотом.

С распространением пиратства в Эгейском море изменился характер средиземноморской работорговли. Многие греки попадали в рабство не только на море, но и в результате набегов на незащищенные прибрежные города. Особенно часто в неволю попадали женщины и дети.

Возможно, и не стоит называть пиратами всех охотников за рабами и легкой наживой. В отличие от откровенных морских разбойников они в какой-то мере ограничивали аппетиты своими политическими симпатиями и антипатиями, как позже поступал Фрэнсис Дрейк. При этом, в отличие от каперов, они не получали официального разрешения со стороны своего правительства. Их действия вовсе не обязательно были направлены против вражеской страны, даже если кого-то из них хватали и вешали. Но ни одна из сторон не предпринимала серьезных мер против своих подданных, промышлявших пиратством, так как все считали, что с их подданными обошлись несправедливо и они вправе мстить. Лихой вояка-капитан, который "немного увлекался", пользовался всеобщим восхищением и сочувствием у себя на родине.

Самые значительные военно-морские сражения последних десятилетий XII века происходили у побережья Палестины. В 1187 году, после победы Саладина при Хаттине, Иерусалимское королевство было почти полностью уничтожено. Христиане сохраняли власть лишь в нескольких прибрежных городах, да и их можно было удерживать лишь при поддержке с моря, что стало временно невозможным после победы египетского военного флота Саладина. Положение на море было восстановлено после того, как в Палестину во главе флотов прибыли Филипп-Август Французский и Ричард Львиное Сердце. Их экспедиции, получившие название Третьего крестового похода, помогли сохранить в руках христиан части Палестины вокруг Акры. Доставлять крестоносцев к месту событий по морю подряжались итальянцы. Среди них были и венецианцы, однако они не приняли сколько-нибудь значимого участия в Третьем крестовом походе. Военные силы требовались венецианцам ближе к дому. Куда больше Святой земли их заботили торговое соперничество со стороны объединившихся Пизы и Анконы, жадность сицилийцев и норманнов, амбиции Гогенштауфенов и уловки греков.

Четвертый крестовый поход

Успехи Венеции во многом определялись сочетанием настойчивости в достижении целей и политической гибкости. Венеция стремилась усилить свою власть на море и тем самым заложить основы для торговой экспансии. Поскольку население города в то время, по данным переписей, не превышало 100 тысяч человек, действовать с позиции силы Венеция не могла. Более того, тогдашнее военно-политическое положение часто и стремительно менялось, и Венеция не способна была повлиять на ситуацию. Успех зависел от приспособляемости. Гибкость венецианцев и их умение применяться к обстоятельствам успешнее всего проявились во время Четвертого крестового похода, ставшего поворотным пунктом в истории Венеции.

О начале похода было объявлено на турнире в Шампани, куда собрался весь цвет французского рыцарства. Среди прочих выразил готовность отправиться на Святую землю Тибо III, граф Шампани. Рыцари отправили в Венецию посольство под предводительством Жоффруа Виллардуэна. Послам поручили вести переговоры о доставке крестоносцев на Святую землю. Венецианцы, генуэзцы и представители других приморских городов и раньше выделяли по нескольку кораблей для переправки в Палестину рыцарей-крестоносцев, поскольку морской путь был предпочтительнее долгого сухопутного, избранного во время Первого крестового похода. Послы из Шампани обещали венецианцам весьма выгодные условия. Они рассчитывали к 1202 году собрать в Венеции войско численностью 33 500 человек. За 85 тысяч марок серебром венецианцы должны были доставить французских крестоносцев на Святую землю и обеспечить оружием и провиантом 4500 рыцарей и их коней, 9 тысяч оруженосцев и 20 тысяч пехотинцев. Для перевозки такой огромной армии требовалось около 200 кораблей. Для обеспечения экспедиции венецианцам пришлось бы привлечь почти все свои ресурсы. Со стороны Венеции переговоры вел сам дож. Он выдвинул встречные условия. В обмен на половину всей добычи, захваченной на суше и на море, венецианцы предоставляли крестоносцам дополнительно 50 полностью оснащенных вооруженных галер сроком на год. Для обслуживания 50 галер требовалось около 6 тысяч человек. Хотя матросов и гребцов можно было нанять на Истрии и в Далмации, все же не менее половины всех годных к военной службе венецианцев должны были год служить крестоносцам – либо на галерах, либо на кораблях, перевозивших рыцарей.

Венецианцы построили корабли и к лету 1202 года подготовили их к отплытию. Для перевозки лошадей предусмотрели специальные широкие носовые люки, чтобы можно было заводить лошадей в трюмы прямо с причала. Виллардуэн пришел в восторг от того, как венецианцы выполняли условия договора: "…корабли, которые они подготовили, были столь большими и красивыми, что никогда еще христианин не видел кораблей больше и красивее; также и галеры… способные вместить людей по меньшей мере в три раза больше, чем имелось в наличии". Вместе с тем Виллардуэн испытывал беспокойство и смущение из-за того, что крестоносцы, от имени которых он вел переговоры, оказались не в состоянии в полной мере оплатить зафрахтованные корабли и снаряжение. Сумму 85 тысяч марок серебром собрать не удалось. К тому времени граф Шампани умер, одни рыцари предпочли остаться дома, другие частным образом договорились, что отправятся в поход из других портов. Вместо 33 500 крестоносцев набралось всего лишь около 10 тысяч. Они собирались на Лидо, ожидая отправки. После того как собравшиеся заплатили все, что могли (самые богатые рыцари продали даже свои золотые и серебряные блюда), крестоносцы оставались должны венецианцам еще около 34 тысяч марок.

Исполненные неумеренного рвения Виллардуэн и его спутники явно переоценили силы и возможности крестоносцев. Кроме того, судя по всему, они просто не умели оперировать крупными суммами. Последнее становится очевидным из нескольких сравнений. Короля Франции, Филиппа II Августа, в Третьем крестовом походе сопровождали лишь 650 рыцарей и 1300 оруженосцев, а в величайшей в годы его правления битве при Бувине он для защиты своего королевства, по разным оценкам, собрал армию численностью от 7 до 12 тысяч. В то же время Виллардуэн вел переговоры о перевозке армии в 30 с лишним тысяч человек! Сумма 85 тысяч марок серебром представляется не менее фантастической; ее хватило бы на выплавку 60 тысяч фунтов стерлингов, что почти вдвое превышало ежегодный доход короля Англии или короля Франции.

С венецианской стороны переговоры об отправке армии вел дож Энрико Дандоло. Он же отвечал за приготовления к походу. Дож к тому времени разменял седьмой десяток и ослеп, однако оставался авторитетным правителем, который искусно вел переговоры. Он занимал ведущее положение и в совете с высшими представителями феодальной знати. Возможно, он понимал, что Виллардуэн и другие посланники переоценивают возможности крестоносцев и дело кончится огромным долгом, который рано или поздно придется списать. Дож знал и способы, с помощью которых рыцари могли вернуть долг или хотя бы отсрочить выплату. В то время у Венеции появился еще один соперник, стремившийся к независимости и заручившийся поддержкой Венгрии. Таким соперником стал город Задар, или Зара. Неизвестно, в самом ли деле предводители венецианцев намеревались отправить весь свой военно-морской флот на войну в Заморье, не попытавшись с помощью гостей-крестоносцев вначале упрочить свое положение на Адриатике. Дож Дандоло великодушно предложил крестоносцам отсрочить платеж и отдать его из добычи, собранной в походе. Заодно он попросил крестоносцев о помощи в усмирении Зары. Многим рыцарям отсрочка похода не понравилась; еще меньше пришлось им по вкусу предложение напасть на христианский город. Однако предводители крестоносцев чувствовали себя должниками венецианцев. Кроме того, они не знали, как им иначе попасть на Восток. Им удалось убедить остальных. Тысячи венецианцев и сам дож изъявили желание присоединиться к походу. Венецианцы "начали готовить грузовые корабли и галеры… к отплытию… О боже! Каких красивых лошадей туда погрузили! – писал Виллардуэн, с радостью вспоминая ту сцену. – А когда на корабли доставили оружие, припасы и палубы заполнились рыцарями и оруженосцами, по бортам заблистали щиты, а на мачтах развевались многочисленные знамена".

С тем же воодушевлением Виллардуэн описал высадку в Заре: "Многочисленные рыцари и оруженосцы выходили из кораблей и выводили добрых коней… они раскинули множество богатых шатров и палаток". Зара вскоре пала и была разграблена, но наступил ноябрь 1202 года, и дальнейшее продвижение пришлось отложить до весны.

Во время зимовки 1202/03 года в Заре решено было снова отклониться от маршрута. Изменение планов было связано с интересами Венеции и имело для всех куда более серьезные последствия, чем осада Зары. Венецианцы предложили крестоносцам плыть в Константинополь и посадить на византийский престол претендента, называемого "молодым Алексеем", – сына свергнутого императора Исаака II Ангела. Дабы заручиться поддержкой западных рыцарей, "молодой Алексей" сулил вернуть Византийскую империю в подчинение папе римскому, заплатить крестоносцам 200 тысяч марок серебром и оплатить еще год морского похода. Кроме того, он обещал также принять участие в крестовом походе на Святую землю на следующий год – во всяком случае, предоставить армию из 10 тысяч греков.

Почему крестоносцев уговорили не сразу следовать на Святую землю и почему они согласились идти на Константинополь? Византийских императоров подозревали в тайном сговоре с Саладином, как оно и было на самом деле. Таким образом, для того, чтобы укрепить северо-восточную часть Средиземноморья, имелись некоторые стратегические основания. Но куда более сильными оказались личные и династические амбиции. После смерти графа Шампани крестоносцы избрали своим предводителем Бонифаса (Бонифация) Монтферратского. Братья Бонифаса давно обосновались на территории Византийской империи, сам он также считал, что имеет право на ее часть, а именно на область вокруг Салоник. Кроме того, Бонифас был другом императора Священной Римской империи Филиппа Швабского, своего сюзерена, который, в свою очередь, состоял в свойстве с "молодым Алексеем". Скорее всего, до того, как сулить крестоносцам золотые горы, Алексей успел договориться с Бонифасом и Филиппом, и те решили, что захват Константинополя вполне отвечает их интересам.

Возможно, о существовании "заговора" было известно венецианскому дожу. Во всяком случае, он не отнесся к нему враждебно. Всего за три года до похода византийский император продлил договор, по которому венецианцам даровались широкие привилегии. Вместе с тем такие же привилегии он даровал пизанцам и генуэзцам, а с венецианцев, несмотря на договор, взимал пошлину. После 1171 года, когда Мануил захватил всех венецианцев в заложники и конфисковал их имущество, и после народного избиения латинян, случившегося через несколько лет после того, венецианцы в Константинополе не чувствовали себя в безопасности. Дож Энрико Дандоло успел на своем горьком опыте убедиться в том, что греки относятся к латинянам не лучшим образом. Хотя летописные сведения, по которым греки якобы выжгли ему глаза стеклом, чем и объясняется его слепота, не соответствуют действительности, Дандоло принимал участие во многих переговорах с византийцами, не принесшими плодов. Да и сам по себе рассказ о его ослеплении свидетельствует о растущих ненависти и недоверии между греками и венецианцами.

Когда о "побочном походе" в Константинополь узнали франки Иерусалимского королевства, с нетерпением ждавшие долгожданной помощи, пошли слухи, что венецианцев с самого начала подкупил египетский султан, дабы отвлечь крестоносцев от своих владений. Об этом сообщает один палестинский летописец, но других доказательств сговора венецианцев с Египтом нет. Политика Венеции в предшествующее столетие, однако, позволяет задаться вопросом, в самом ли деле Венеция намеревалась увести свой военный флот из Романии и отправить все боеспособное население на захват Египта или отвоевание Палестины. На протяжении целого века Венеция подчиняла все прочие цели одной, главной: сохранению за собой особого места в Византийской империи. В самом ли деле венецианцы собирались в сложном для них 1202 году оставить Романию ради захвата новых "заморских" областей? Дож Дандоло подписал договор с Виллардуэном и другими посланниками до того, как крестоносцы выбрали своим предводителем Бонифаса, и до того, как объявился "молодой Алексей" со своими посулами. Кроме того, в договоре с крестоносцами не указано точное место военных действий. Возможно, Дандоло надеялся на то, что какие-либо препятствия помешают венецианскому флоту сочетать действия на юго-востоке Средиземноморья с действенной поддержкой венецианских интересов в Романии, как было во время походов 1099–1100 и 1122–1124 годов. Дож мужественно, решительно и вместе с тем гибко обратил к выгоде венецианцев возникшие в то время обстоятельства.

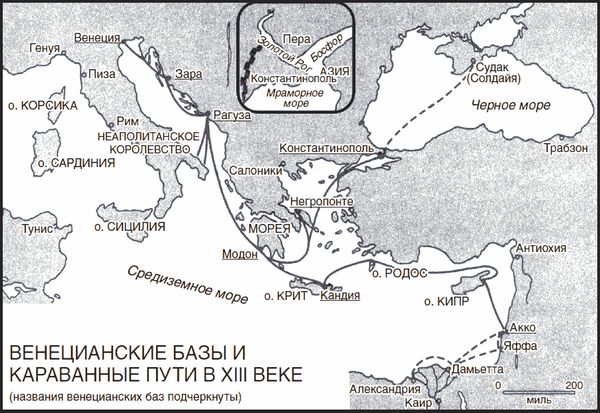

Карта 3

Многих рыцарей возмутило решение двигаться обходным путем через Константинополь, и они отправились прямиком в Палестину. И все же весной 1203 года из Адриатики вышел внушительный флот. Корабли приблизились к Константинополю в июне, очень вовремя для "молодого Алексея". Греки не соглашались добровольно признать его своим императором. Никогда еще со времен своего основания Константинополь не подвергался столь мощному натиску иноземной армии. С запада его защищали двойные стены, а с трех остальных сторон – стены вдоль воды. Однако от византийского флота, защищавшего город на протяжении многих опасных столетий, осталось всего двадцать сгнивших и поеденных жучком суден, неспособных тягаться с венецианскими кораблями. Чтобы получить опорную точку для нападения, крестоносцы захватили Галату, пригород к северу от Константинополя, отделенный от города устьем небольшой реки. Это устье образовало внутреннюю гавань Константинополя, называемую Золотым Рогом из-за своей формы и богатства собиравшихся там грузов (см. карту 3). Греки перекрыли эту внутреннюю бухту большой цепью, но цепь порвали после того, как рыцари овладели Галатской крепостью. Венецианские галеры вошли в Золотой Рог, пока рыцари продвигались по ее северному берегу.

Закрепившись в Галате, крестоносцы столкнулись с новой задачей. Как нападать на город – по воде, через бухту Золотой Рог, или по суше, обойдя бухту с запада? Более того, им пришлось решать эту задачу дважды, в июле 1203 и апреле 1204 года, ибо после того, как греки, испугавшись нападения, посадили на трон "молодого Алексея", оказалось, что последний не в состоянии выполнить свои обещания. У крестоносцев оставалось два выхода: смиренно убираться прочь и в уменьшившемся количестве продолжать Крестовый поход в Святую землю – или захватить город для себя.