5.3.3. Действия отряда прикрытия

Отряд прикрытия 3-й группы высадки во главе с командиром 1-й БТКА капитаном 1-го ранга A.M. Филипповым к вечеру 31 октября состоял из 19 торпедных катеров (13 из 1-й бригады и 6 из второй), из них 16 в строю. 6 катеров находились в Тамани, 5 в Анапе и 8 (включая 3 в ремонте) в Геленджике. По плану в операции должны были участвовать 17 катеров. Две пары прикрывали движение отрядов с севера и с юга, шесть - сопровождали отряды и на рассвете прикрывали их отход дымзавесами. Еще 6 катеров должны были находиться в дозоре у мыса Опук, а большой катер СТК-ДД по первоначальному плану посылался в Феодосийский залив. Затем ему изменили задачу на демонстрацию десанта у мыса Опук.

1-й отряд (ТКА-94, -45, -35, -65, -105, -72, капитан 3-го ранга А.П. Тууль) вышел из Тамани в половине первого ночи для обеспечения действий 5-го и 6-го отрядов. Четыре из шести катеров имели на борту десантников, которых они после прохода Тузлинской промоины передали на "охотники". Как уже упоминалось выше, во время ожидания у зеленого буя на минах погибли ТКА-72 и ТКА-45. По странному совпадению, именно эти два катера не брали десантников. С началом движения десантных отрядов по створам ТКА-65 и ТКА-105 пошли в дозор на линию Камыш-Бурун - коса Тузла. Вскоре ТКА-94 из-за поломки ушел в Тамань, поэтому отряды сопровождал только ТКА-35. Он ставил дымзавесы при подходе катеров к берегу и на отходе. Дозорные катера, никого не встретив, утром также прикрыли отход отрядов дымзавесами.

2-й отряд (ТКА-42, -102, капитан-лейтенант A.A. Сутырин) вышел в 22:50 от Соленого озера, вступил в охранение 1-го и 2-го десантных отрядов и далее все время находился с ними, прикрывал дымзавесами при подходе и отходе.

Отдельный ТКА-82 поступил в оперативное подчинение командира 4-го десантного отряда и также прикрывал его дымзавесами.

Из 3-го отряда (ТКА-43, -83, -103, -104, СТК-ДД, капитан 3-го ранга В.И. Довгай) ТКА-43 и ТКА-103 вскоре после выхода вернулись в Геленджик из-за неисправностей, а остальные в 21:45 прибыли к мысу Опук. Противник не появлялся, а погода все ухудшалась. В условиях 5-балльного волнения и 6-балльного ветра в 01:20 ТКА-83 и ТКА-104 ушли в Геленджик, и на линии дозора остался только СТК-ДД. В 02:30 он подошел на расстояние 7–8 кабельтовых к мысу Опук и выпустил по берегу 2 торпеды, но взрывов не последовало. В 02:42 с дистанции 6 кабельтовых катер выпустил еще 2 торпеды, которые на сей раз сработали нормально. Продолжая демонстративно "поднимать шум", катер сбросил 5 больших глубинных бомб Б-1 и обстрелял берег из пушек и пулеметов. После нескольких очередей обе пушки (25-мм и ШВАК) вышли из строя, и огонь до 03:07 продолжался из трех пулеметов ДШК. Всего СТК-ДД израсходовал на демонстрацию высадки 4 торпеды, 5 глубинных бомб, 30 25-мм выстрелов, 65 - 20-мм ШВАК, 450 патронов ДШК. В документах противника нет никаких упоминаний об этом событии, то есть демонстрация не удалась. Видимо, румынские посты укрылись от непогоды и ничего не слышали. В 03:20 на СТК-ДД залило водой два мотора и рацию, они вышли из строя. Пока катер "плюхал" в базу под одним мотором и без связи, на его поиски выслали авиацию. СТК-ДД прибыл в Геленджик в три часа дня.

4-й отряд (ТКА-81 и ТКА-101, капитан-лейтенант С.Н. Котов) нес дозор у южного входа в пролив, противника не встречал.

Немецкий флот так и не появился, поэтому роль отряда прикрытия свелась, в основном, к постановке дымзавес. В условиях сильного волнения катера типа "Г-5" не смогли бы эффективно применить оружие. Лучшее, на что можно было надеяться, - катера свяжут немцев боем и дадут десантным отрядам выигрыш во времени.

5.3.4. Реакция немецкого флота

Что же делал в ночь на 1 ноября немецкий флот? В базах Керченского полуострова сосредоточились немалые силы. К вечеру 31 октября в Киик-Атламе имелось 5 торпедных катеров. В Феодосии находились 16 БДБ (из них 12 боеготовых и 1 ограниченно боеготовая), 3 катера-тральщика RA, катера охраны рейда и даже подводная лодка U23 (зашла утром пополнить запасы топлива). Еще 4 БДБ, в том числе 3 боеготовых, базировались на Керчь. Конечно, подводная лодка вряд ли могла чем-нибудь помешать катерам в проливе. Но что произошло бы, если бы на пути наших отрядов оказались 5 шнельботов и полтора десятка БДБ? Очевидно, и без того не слишком упорядоченное движение сменилось бы настоящим хаосом. К штормовой погоде добавилась бы серия ночных боев со всеми вытекающими последствиями. Вряд ли бы немцам удалось сорвать высадку полностью. Но несомненно, что число высаженных было бы намного меньше. В реальности первые отряды высадились, вообще не встречая сопротивления. Если бы немецкие катера и баржи обнаружили нашу десантную "армаду", о тактической внезапности не было бы и речи. В итоге нам вряд ли удалось бы создать и удержать плацдарм. Попробуем разобраться, почему все эти многочисленные "бы" не реализовались.

Адмирал Черного моря днем 31 октября отдал следующие приказы на будущую ночь. Трем торпедным катерам действовать на коммуникации Туапсе - Геленджик с центром тяжести у мыса Идокопас. Атаки по подводным лодкам запрещены в связи с запланированным выходом U23 из Феодосии к кавказскому побережью. Двум оставшимся катерам находиться в базе в готовности к немедленному выходу.

Из Феодосии в дозор высылались три пары БДБ. Две пары должны были охранять побережье от мыса Чауда до мыса Опук, а одна - от мыса Опук до мыса Такиль. С восточным звеном выходили три сторожевых катера феодосийской флотилии охраны рейда (мотобаркас и два инспекторских катера). Они должны были перейти в Керчь на замену катерам, которые ранее уничтожили сами немцы. Все три боеготовых БДБ из Керчи образовывали дозорную полосу между входами в Керченскую и Камыш-Бурунскую бухты. Таким образом, дозоры перед районом будущей высадки вообще не предусматривались.

Еще 30 октября в ожидании неминуемого десанта Адмирал Черного моря Кизерицки приказал каждую ночь высылать из Феодосии в дозор не менее 6 БДБ, а при явных признаках скорой высадки, при благоприятной погоде - вообще все наличные баржи. Но и в этом случае все дозорные полосы планировались у южного берега Керченского полуострова. Самое восточное дозорное звено при нормальной погоде предлагалось не возвращать в Феодосию, а оставлять днем под защитой зенитных батарей у мыса Опук или даже в южной части пролива у Яныш-Такиля. Но ночью это звено в любом случае уходило из пролива за мыс Такиль. Дозоры между Такилем и Камыш-Буруном планом не предусматривались. Берег у Эльтигена считался доступным для высадки пехоты без тяжелого оружия. Но, видимо, Кизерицки не считал эту угрозу реальной. Наиболее вероятными местами высадки считались некоторые участки северного и южного берегов Керченского полуострова, а в самом проливе - Еникальский полуостров, Керчь и Камыш-Бурун.

Почему в этом случае не была усилена Керченская группа БДБ? По косвенным признакам Кизерицки считал оборону Крыма делом безнадежным и хотел сохранить больше сил для неизбежной эвакуации. Тяжелый опыт с отрезанными в Геническе силами, когда пришлось затопить 4 БДБ и 5 артиллерийских паромов, также отбивал желание загонять в дальний угол ценные единицы. Поэтому до начала высадки в Керчи находились всего 4 БДБ, главной задачей которых было не допустить высадку в Керченской бухте.

Вечером 31 октября погода в Черном море испортилась сильнее, чем в проливе. Выход торпедных катеров был отменен, хотя два шнельбота ночью оставались в готовности к немедленному выходу. В 19:45–20:30 из Феодосии вышли на запланированные дозорные полосы три звена БДБ. 3 сторожевых катера вышли в Керчь, но вскоре из-за непогоды вернулись. Быстроходные баржи вернулись из дозора только утром, никого не встретив. Возможно, в действительности они укрывались от шторма в каких-то бухточках. На стыке двух дозорных полос, у мыса Опук, с 21:45 находились 3 наших торпедных катера, с 01:20 остался только СТК-ДД. Он, как уже упоминалось, с 02:30 до 03:07 обстреливал берег, в том числе торпедами, и вообще создавал шум. Никаких БДБ все это время он не видел.

Три керченских БДБ находились в дозоре с 20:30 до 07:45 и также никого не видели. Большую часть времени они провели у входа в Керченскую бухту. Нашу артподготовку команды барж слышали, но высадки из-за большого расстояния не обнаружили. Начальник морской обороны Кавказа за ночь так и не разобрался в обстановке, никаких приказов дозорным баржам не давал. В результате немецкий флот даже не пытался помешать высадке.

6. Борьба за Эльтигенский плацдарм 1–7 ноября

6.1. Бои на плацдарме 1 ноября

Итак, высадка состоялась. Мало кому из десантников удалось достичь берега сухим. Из тех, кто добирался вплавь, многие вышли на сушу без припасов, некоторые и без оружия. Бойцы были измучены многочасовой качкой в штормовом море. Тем не менее наступательный порыв десантников был очень высок. Среди множества примеров героизма особое впечатление производит подвиг санинструктора 386-го обмп Галины Петровой. Увидев, что морские пехотинцы остановились перед минным полем, она дважды пробежала по опасному участку и увлекла бойцов вперед.

Высадившиеся штурмовые группы начали действовать по плану - очищали от противника берег на участке высадки, уничтожали огневые точки. Затем десантники двинулись во всех направлениях в глубь суши, стремясь быстрее захватить выгодные для обороны рубежи и обеспечить высадку основных сил. Никаких признаков организованной борьбы со стороны ошеломленных немцев в первое время не наблюдалось. Тем не менее отдельные узлы обороны, особенно вокруг батарей, ожесточенно сопротивлялись.

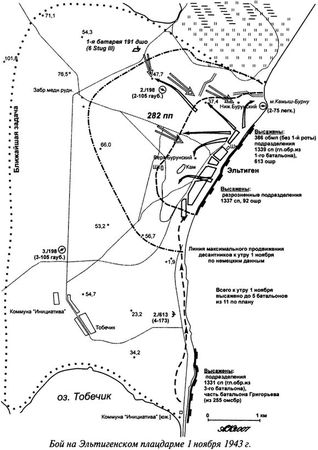

В первые часы десантники действовали разрозненными боевыми группами, без единого командования. Не высадились командир и штаб дивизии, командиры всех трех полков (один из них погиб при подрыве на мине в проливе). Кроме того, при высадке было потеряно много оружия и имущества. Не удалось доставить ни одной полковой пушки. Больше всех смогли высадить 5-й и 6-й десантные отряды из Тамани, хотя и несколько южнее намеченного. 386-й батальон морской пехоты с 613-й штрафной ротой (моряков) по плану направлялся к мысу Камыш-Бурун, а оказался на северной окраине Эльтигена. Из 1339-го полка высадились, в основном, подразделения 1-го батальона без 1-й роты. Эта рота была на ботах и баркасе, которые буксировал СКА-019. После его подрыва боты и баркас были отведены в Тамань. На самом СКА-019 находилась штабная группа 1339-го полка во главе с начальником штаба майором Д.С. Ковешниковым. Группа смогла перейти на СКА-046 и к утру высадилась с десантных ботов у Эльтигена.

25-летний Ковешников, не имевший опыта самостоятельного командования, оказался самым старшим командиром на плацдарме. Первые попытки выйти на связь с Гладковым или со штабами на таманском берегу не удались. Тогда Ковешников взял командование в свои руки и управлял боевыми действиями до прибытия Гладкова во второй половине 1 ноября. Как отметил в обзоре операции офицер Генерального штаба, "руководство частями перешло к второстепенным лицам и было недостаточно твердым и организованным". Впрочем, "второстепенные лица" сделали больше, чем можно было ожидать.

386-й обмп с 613-й штрафной ротой, высадившись в 05:15–06:00, к 7 часам утра заняли северную часть поселка Эльтиген, а на севере к 8 часам вышли на мыс Камыш-Бурун, где захватили двухорудийную 75-мм батарею, прожекторную станцию и другие трофеи. Кроме того, морские пехотинцы заняли противотанковый ров, начинавшийся у берега севернее мыса. Отдельные подразделения батальона и 1339-го полка вели бои за центр Эльтигена, заняли высоту 37,4 и курганы севернее ее. Десантники захватили несколько пушек, стрелявших по району высадки, и еще одну прожекторную станцию.

Из-за того, что 1-я рота 386 обмп не была высажена, не удалось решить важную задачу первого дня - выйти к дамбе у Камыш-Буруна. Правда, учитывая, что из Камыш-Буруна выдвигались резервы для атаки на плацдарм, рота вряд ли смогла бы там удержаться. Взвод штрафников из 613-й роты занял важную высоту 47,7 северо-западнее Эльтигена и закрепился на ней. В районе Эльтигена было захвачено несколько бетонированных бункеров, в том числе старый командный пункт 613-го морского дивизиона береговой артиллерии. В последующие дни немцы, пытаясь выбить десантников оттуда, неоднократно пожалели, что построили эти сооружения.

Из 1337-го полка на пляже перед Эльтигеном смогли высадиться разрозненные подразделения всех трех батальонов. Они заняли южную часть поселка и повели наступление на высоту 56,7, а также на запад.

Хуже всего дело оказалось на юге. У коммуны "Инициатива" высадилось меньше всего десантников - в основном, 1-й батальон 1331-го полка и часть сводного батальона 255-й омсбр. Опытный командир сводного батальона майор С.Т. Григорьев, отличившийся еще в Новороссийском десанте, вскоре после высадки получил тяжелое ранение. Его успели вывезти на Большую землю. В отличие от Эльтигена, где удалось хоть как-то организовать управление, в районе коммуны "Инициатива" бой принял беспорядочный характер. В итоге разрозненные группы десантников, обтекая опорные пункты, просочились на север и вышли к Эльтигену. 173-мм береговая батарея 2./613, находившаяся на их пути, была обойдена и, к огромному сожалению, не пострадала.

Чуть севернее коммуны "Инициатива" высадил десантников также потерявший ориентировку десантный бот из Кроткова. О том, что довелось пережить этим людям, можно узнать из документов разведотдела 5-го немецкого корпуса по показаниям пленных - командира взвода роты автоматчиков 1337-го полка лейтенанта М. Виникова и девушки-санинструктора того же полка A.M. Сухоруковой. В ночь на 1 ноября с их бота высадились 24 автоматчика во главе с командиром роты и минометчики, рядом разгрузился еще один бот. Бойцы заняли близлежащую высоту, но на рассвете попали под обстрел как с севера, так и с юга. Потеряв 5 человек убитыми и имея многих раненых (был ранен и Виников), десантники отошли ближе к берегу. Вечером 1 ноября к ним пробрался посыльный из Эльтигена, который передал приказ всем не раненым прорываться на север. Остались санинструктор и около 10 раненых, из которых трое в течение суток скончались. До 13 ноября остальные скрывались под берегом, пили морскую воду (!) и питались сухими пайками - своими и скончавшихся товарищей. По ночам наблюдали морские бои, днем - сброс грузов в Эльтиген. В конце концов измученных и истощенных десантников нашли румыны. Один кошмар кончился, но начался другой - плен.

Как выглядело утро 1 ноября глазами противника? Первые сообщения о высадке привели командование 5-го корпуса к выводу, что это очередная разведка боем. Дополнительно на эту мысль наводила высадка у Яныш-Такиля с одного катера. Затем оценка сил десанта выросла до одного батальона, что также не вызвало особого беспокойства. Высадка произошла на участке 2-го батальона 282-го пехотного полка, а конкретно - на участке 5-й роты. Командир 282-го полка полковник Фаульхабер приказал поднять по тревоге 1-й батальон, размещавшийся в форте Тотлебен, а сам на машине поехал из Камыш-Буруна на командный пункт 2-го батальона в заброшенных медных рудниках к западу от Эльтигена. В темноте его машина проехала через участок дороги, уже занятый десантниками. Но полковнику повезло - несмотря на огонь из стрелкового оружия, он добрался до КП.

С рассветом появилась возможность оценить обстановку. Требовалась немедленная контратака, пока десант не привел себя в порядок. Резервы еще не прибыли. Из имевшихся поблизости подразделений лишь 2-я рота 1-й батальона сохранила боеспособность. Впрочем, и она успела понести потери, командир и его заместитель выбыли из строя. Фаульхабер лично возглавил роту и собрал вокруг нее группу, в которую включил остатки других подразделений, в их числе и расчеты вышедших из строя орудий. Полковник повел группу от южного берега Чурбашского озера в контратаку на северный фланг десанта. Удар поддержали достаточно крупные силы артиллерии и минометов.

Контратака не имела особого успеха. За ней последовали другие, также без существенных результатов. К восьми часам утра наши войска, стремясь занять как можно больше территории, вытянулись в тонкую линию по периметру плацдарма. Дальше они и без немецких контратак продвинуться не смогли бы. Требовались подкрепления и боеприпасы, десантники были утомлены длительным переходом по морю и непрерывными боями на берегу. Тем не менее они сражались с поразительной стойкостью. Например, высоту 47,7, которую оборонял взвод 613-й штрафной роты во главе с лейтенантом А.Д. Шумским, немцы смогли занять лишь после гибели всех 18 ее защитников.

В 07:20 связь с Большой землей по радио наконец установили один из артиллерийских корректировочных постов и командир 386-го батальона H.A. Беляков. Но штабная группа Ковешникова смогла выйти на связь только к половине одиннадцатого. Это сыграло важную роль в сохранении плацдарма, так как появилась возможность нацеливать авиацию и артиллерию на отражение немецких атак. Связи с 1337-м и 1331-м полками у Большой земли не было до вечера. К счастью, основные события разворачивались на северном участке.

К 10:15 штаб 5-го корпуса оценивал наши силы на плацдарме в 450 человек, то есть занижал их в несколько раз. Командир 98-й дивизии получил приказ подготовить контратаку и покончить с десантом. Тем временем в 11:30 1-й батальон 282-го полка, прибывший на автомашинах, при сильной поддержке артиллерии (3 легкие и 1 тяжелая полевые батареи, 1 батарея 88-мм зениток, тяжелая береговая артиллерия) пошел в очередную контратаку. После тяжелого боя немцы были отброшены.