До двух часов дня 21 ноября наши части приводили себя в порядок и подвозили боеприпасы. Затем вплоть до ночи на 23 ноября было предпринято несколько попыток наступления без танков и со слабой артподдержкой. Как и 20 ноября, наступающих встречал плотный огонь. Штурмовая авиация из-за метеоусловий (по некоторым данным, в первую очередь из-за отсутствия бензина) не сделала в эти дни ни одного вылета. Бомбардировщики противника, напротив, 21 ноября сумели нанести несколько болезненных ударов. Истребители 4-й воздушной армии сделали 94(92) вылета на прикрытие войск и перехват, но, в лучшем случае, лишь затруднили противнику выполнение задач ценой потери 9 истребителей.

За 21–22 ноября наши стрелковые войска потеряли убитыми и ранеными до 600 человек, пехота противника - не более 200.

Итоги боев 20–22 ноября оказались неутешительны. Армия осталась зажатой на небольшом плацдарме. Ресурсы, с трудом доставленные на Еникальский полуостров, были истощены. Из-за проблем с переправой не удалось накопить достаточно сил и средств. Поэтому традиционный недостаток - плохую разведку огневой системы противника - нельзя было компенсировать повышенным расходом боеприпасов. Основные силы артиллерии оставались на восточном берегу пролива и не могли оказать достаточной поддержки. Условия погоды и недостаток горючего свели авиаподдержку к минимуму. Помимо неподавленной системы огня, свою роль сыграло и неумение организовать эффективное взаимодействие родов войск. ПВО не смогла прикрыть войска на передовой, и они сильно пострадали от авиации противника. Все эти проблемы наложились друг на друга и в итоге привели к неудаче.

Дальнейшие планы Петрова изложены в его донесении Сталину:

"…Полагаю - операцию по Крыму следует планировать как единую, слагающуюся из усилий части войск 4 УФ и ОПА, учитывая при этом, что узкий фронт позволяет врагу иметь большую плотность обороны, следовательно и сила удара наших войск должна быть рассчитана на это… Прошу утвердить следующее решение: Частям, находящимся на Керченском направлении, до окончания сосредоточения… наступательных действий не производить; по-прежнему удерживать за собой участок в районе Эльтиген. Наступление предпринять после того, когда на Крымском берегу будут дополнительно сосредоточены средства усиления и войска, обеспечено тройное превосходство в артиллерии и двойное в живой силе и танках. Срок 10–12 дней… Необходимо иметь господство в воздухе. По числу действующих боевых самолетов 4 воздушная армия имеет достаточно сил. Необходимо только обеспечить единовременным отпуском авиагорючего, хотя бы в пределах той нормы, что дана была в ноябре".

К сожалению, 4-й Украинский фронт, который с 20 ноября вел тяжелые безуспешные бои за Никопольский плацдарм, не имел сил для наступления в Крыму. Отдельной Приморской армии предстояло и дальше наступать в одиночку.

11. Накануне последних боев

11.1. Эльтиген: жизнь в осаде

Прежде чем перейти к развязке эльтигенской трагедии коротко остановимся на периоде почти месячного затишья. Начиная с 9 ноября снабжение плацдарма снизилось до опасного уровня. Изредка прорывались катера с грузами. Для снабжения десантников пришлось использовать авиацию, но она доставляла слишком мало и со слишком большими издержками. Вскоре дневной рацион дошел до 100 граммов сухарей (в удачные дни - до 200), полбанки консервов и кружки кипятка. Были проблемы с пресной водой, приходилось собирать дождевую воду. Не было теплого обмундирования, а дни становились все холоднее.

Но проблемы носили не только материальный характер. Жизнь на осажденном пятачке выматывала душу бойцов. Горячка первых дней, когда велись ожесточенные бои, прошла. Наступили изнурительные голодные будни. Люди вели ночной образ жизни, так как днем по насквозь простреливаемому плацдарму было невозможно открыто передвигаться. 18-я армия ушла на Украину, основные силы Приморской армии завязли под Керчью. Частые ночные обстрелы с моря напоминали, что блокада крепка. Враг с помощью громкоговорителей и листовок постоянно пытался подорвать боевой дух, убедить, что десант брошен и списан со счетов.

В общем, перспективы выглядели мрачно. Но командование делало все, чтобы подбодрить людей. И боевой дух десантников в течение долгих недель блокады оставался на хорошем уровне. В ночь на 18 ноября на плацдарме получили радиограмму с Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении участников Эльтигенского десанта. 34 человека, включая самого Гладкова, получили звание Героев Советского Союза. Многие были награждены орденами и медалями. Получение заслуженных наград, конечно же, подняло настроение десантников. В этот день выдали аж по 300 граммов сухарей - немалый подарок для голодных людей. Как всегда, большую роль играло получение почты от родных - ее сбрасывали по ночам с самолетов. Сам факт того, что десантников в таких сложных условиях снабжают по воздуху, что о них не забыли, поддерживал дух бойцов. Девушки-летчицы 46-го гвардейского ночного полка, сбрасывая со своих У-2 мешки с боеприпасами и продуктами, иногда выкрикивали что-нибудь ободряющее. Во многих воспоминаниях десантников можно прочитать об этом самые теплые слова. Любопытно, насколько избирательна человеческая память. Женский полк участвовал в снабжении Эльтигена всего три ночи (4–6 декабря), а основную нагрузку ночью нес 889-й полк. Но запомнились именно девушки.

Конечно, поддержание дисциплины на плацдарме иногда требовало и крутых мер. В мемуарах Гладкова есть упоминание о расстреле двух человек. Они растаскивали продукты, сброшенные самолетами, и при задержании схватились за автоматы. Полностью прекратить сокрытие части сброшенных продуктов не удавалось. Особенно это касалось передовой, где за мешками иногда приходилось пробираться почти к вражеским окопам и легко было оправдать себя тем, что это "законная добыча". Очевидно, в аналогичных ситуациях эта проблема возникала неизбежно. Можно вспомнить, например, что творилось с расхищением сброшенного продовольствия немцами в Сталинградском котле. Тем не менее на Эльтигенском плацдарме удалось удержать ситуацию под контролем. Был создан небольшой запас продовольствия, который использовался в нелетные дни.

В общем, Гладков и его офицеры проявляли постоянную заботу о бойцах и одновременно жестко пресекали все, что могло подорвать боевой дух. В результате удалось в экстремальной ситуации сохранить высокую боеспособность войск до самого конца. Конечно же, это заслуга и самих бойцов, стойко переносивших выпавшие на их долю невзгоды.

Как комплимент звучат слова разведсводки штаба 5-го немецкого корпуса, относящиеся к оценке боевого духа десантников:

"Стойкость командиров всех степеней и поведение в бою рядовых даже в очень трудном для них положении значительно выросли. Наша пропаганда, даже в период критического положения, плохого снабжения, совершенно на них не действовала. Большевистская идеология является их убеждениями и укрепляется дальше, особенно после больших успехов, достигнутых Красной Армией в этом году. Только в последние часы сопротивления наша пропаганда могла как-то воздействовать на их психологию".

11.2. Немецкий план

По оценке немецкого командования, наша подготовка к новому наступлению под Керчью должна была занять не меньше десяти суток. Противник решил воспользоваться этой паузой и ликвидировать самое слабое звено - Эльтигенский плацдарм. К этому сухопутное командование подталкивали как очевидные общие соображения, так и постоянные призывы Адмирала Черного моря. Кизерицки, а после его гибели Бринкман регулярно докладывали, что блокада плацдарма обходится флоту слишком дорого и наступит момент, когда сил для ее поддержания не останется.

Решение о ликвидации плацдарма командир 5-го армейского корпуса принял еще 21 ноября, когда определилась неудача нашего наступления под Керчью. Сложилась уникальная ситуация: против первоклассной, но истощенной блокадой 318-й дивизии можно было с успехом использовать второсортные войска. Альмендингер решил поберечь немецкую пехоту перед очередным нашим наступлением на Керчь. В роли пушечного мяса должны были выступить румыны. 22 ноября 6-я кавалерийская дивизия получила приказ о подготовке к наступлению, намеченному на 4 декабря. Для него были выделены следующие силы: 6-я кд в полном составе, 5-й гсб (из 3-й гсд), 10-й гсб (из 2-й гсд), 191-й дивизион штурмовых орудий в полном составе в сопровождении одного взвода 46-го отдельного саперного батальона, 3 огнемета с расчетами из 3-й румынской гсд.

Для артподдержки и борьбы с нашей артиллерией через пролив выделялись, без учета полковой и батальонной артиллерии, 99 орудий (30 стволов 150–173 мм, 45 стволов 100–122 мм, 24 ствола 75–76,2 мм, в том числе береговая артиллерия флота. От ударов с воздуха ударную группировку прикрывали размещенные в районе Эльтиген - Камыш-Бурун четыре 8,8-см батареи, три 3,7-см батареи и две 2-см батареи 27-го зенитного артполка люфтваффе. По штату это составляло 24 - 88-мм орудия, 27 - 37-мм и 24 - 20-мм автомата. Укомплектованность была близка к штатной. 88-мм орудия, как уже упоминалось, широко использовались для борьбы с наземными и морскими целями. Все орудия были хорошо обеспечены боеприпасами. Планировалась мощная авиационная поддержка.

При планировании операции немцами был допущен серьезный просчет в оценке численности нашей группировки. Штаб 5-го корпуса исходил из того, на плацдарме находится до 2000 человек, то есть занизил численность войск почти в два раза. Радиопереговоры десантников с Большой землей прослушивались, время от времени брались пленные. Почему же возникла такая грубая ошибка? 25 ноября противник получил довольно ценный подарок. Перебежал к врагу человек, назвавшийся капитаном Андреевым, командиром одного из батальонов 1339-го полка. Предатель подробно обрисовал ситуацию на плацдарме, положение с боеприпасами, продовольствием и т. п. Кроме того, он отметил на фотопланшете минные поля, огневые точки, командные пункты и другие объекты. Но в определении численности десантников штаб 5-го корпуса допустил необъяснимый просчет. Изменник показал, что имеются три полка по 600 человек плюс 300 человек в батальоне Григорьева, итого 2100 человек, в том числе фронт держат 1200, а в резерве находятся 600 (еще 300 человек в расчете куда-то потерялись). Несомненно, Андреев учитывал только стрелковые части (но не "штыки" - иначе получается, что стрелковые роты в полках насчитывали более 60 человек, то есть больше, чем к началу операции). При этом он пропустил 386-й батальон морской пехоты с 613-й штрафной ротой, о существовании которых противнику было прекрасно известно. Штаб корпуса в каком-то затмении принял итоговую цифру за общую численность войск на плацдарме, к тому же округлив ее до "максимум 2000". В отчете корпуса по итогам боев в Эльтигене особо отмечено, что вместо ожидавшихся, в лучшем случае, двух тысяч на плацдарме оказались пять тысяч человек (что несколько преувеличено - результат слишком "оптимистичного" подсчета убитых, найденных на поле боя, как это случилось у 5-го корпуса и под Керчью).

В оценке решимости десантников обороняться до последнего немцы не сомневались. Также отмечалось, что командир (Гладков) полностью контролирует ситуацию на плацдарме.

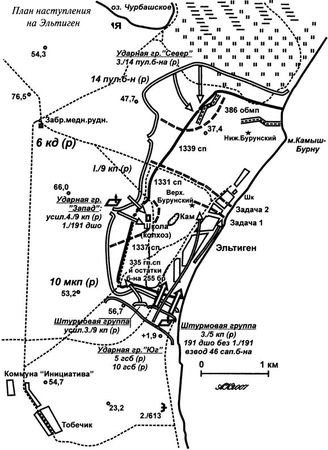

План наступления выглядел следующим образом. Главный удар наносился с юга вдоль берега, два вспомогательных - в центре с запада в направлении колхоза (школы) и с севера в направлении высоты 37,4. До начала наступления поисковые группы должны были захватывать пленных и вынудить защитников преждевременно расходовать боеприпасы. 149-й корпусной штаб артиллерии имел задачу обеспечить изнурение десантников артогнем, подавление батарей, обстрел мест выгрузки, с началом наступления - поддержку артогнем. Авиация должна была сорвать снабжение плацдарма по воздуху, поддержать наступление, расчистить воздух в районе плацдарма. На флот возлагались блокада плацдарма, патрулирование между Камыш-Буруном и Керченской бухтой.

Перед наступлением во вражеских войсках была проведена большая "политработа". Так, согласно боевому донесению 191-го дшо, каждому члену экипажа каждого штурмового орудия была разъяснена важность быстрой ликвидации плацдарма. Бойцам объяснили, что штурмовые орудия призваны сыграть решающую роль в ударе, указали поставленные каждому "штугу" цели.

1 декабря дата наступления (4 декабря) была сообщена командирам 6-й кавдивизии и 1-го авиакорпуса, а также Адмиралу Черного моря. Начало наступления было намечено на восемь утра, но 3 декабря перенесено на 07:00. 1 декабря в рамках подготовки к удару начались налеты Хе-111 по позициям и блиндажам на плацдарме, в основном - в южной части.

11.3. Подготовка Приморской армии к очередному наступлению

Приморская армия после неудачи наступления 20–22 ноября начала подготовку очередного удара. Часть дивизий была выведена во второй эшелон для отдыха. 26 ноября 83-я омсбр вошла в состав 11-го гвардейского стрелкового корпуса, а 89-я сд - в 16-й корпус. 28 ноября последовал приказ о новом наступлении, готовность - к исходу 2 декабря. Была поставлена задача довести неснижаемый запас войскам на плацдарме до следующих размеров: боеприпасы - 3 боекомплекта, продовольствие - 10 сутодач, ГСМ - 3 заправки. К сожалению, этого добиться не удалось. Обеспеченность корпусов к 4 декабря приведена в таблице.

| Патроны, б/к | Мины, б/к | Снаряды, б/к | Продовольствие, с/д | ГСМ, заправки | |

| 11 ГВ. CK | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,9 | 0,3 |

| 16 CK | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 3,3 | 0,3 |

Обеспеченность артиллерии РГК боеприпасами была, видимо, получше (до 2 боекомплектов), но также далека от запланированной. Помимо обычных проблем с переправой, сказалась и реорганизация тылов в связи с расформированием фронта и формированием отдельной армии. Тыловиков захлестнула волна бумажной работы, возникла неизбежная в таких случаях неразбериха.

За период между наступлениями были переправлены 89-я стрелковая дивизия и 244-й танковый полк, к исходу суток 3 декабря закончил переправу 85-й танковый полк, начали поштучно переправляться танки KB, полученные 63-й танковой бригадой. В то же время 257-й танковый полк сдал матчасть 244-му полку и временно отбыл с плацдарма. Заметным моментом была переправа многочисленных артчастей РГК. Усилилась и ПВО плацдарма - переправились два зенитных полка и два отдельных зенитных дивизиона.

Не удалось укомплектовать, как хотелось бы, стрелковые роты. За исключением рот 383-й сд и 55-й гв. сд, подразделения почти не получили пополнений. В 339-й и 227-й дивизиях роты состояли в среднем из 20–25 человек, причем каждый полк состоял из двух батальонов, по две роты каждый. В 11-м корпусе из положенных по штату 81 стрелковых рот имелось 65. В общем, армия была готова к наступлению далеко не полностью. Но данные о будущем ударе по Эльтигену заставляли торопиться.

Выбор у Приморской армии был небогат. Наступать можно было только в лоб на подготовленные позиции. Осталось лишь выбрать участки прорыва на короткой линии фронта. По новому плану, главный удар наносился через Булганак на гору Куликова и дальше на запад, одновременно 16-й корпус частью сил должен был овладеть Керчью. В дальнейшем главные силы должны были наступать на Багерово, а часть сил - через Александровку и Камыш-Бурун на соединение с многострадальной Эльтигенской группой.

По оценке штаба ОПА, на направлении главного удара удалось достичь почти трехкратного перевеса сил и средств. При этом на остальных участках фронта силы сторон были примерно равны. Успеха планировалось достичь благодаря высокой плотности боевых порядков (пять дивизий на 7,8 км фронта наступления) и артиллерии (387 орудий без 45-мм, с учетом 120-мм и 107-мм минометов - 556 стволов, с учетом еще и 82-мм минометов - 694 ствола, что давало плотность на 1 км фронта, соответственно, 49, 71,2 и 89 стволов). На направлении главного удара (фронт 2,6 км) сосредоточились 306 орудий и минометов (117 стволов на километр). С учетом залпов PC гвардейских минометных частей внакладку к артогню планировалось добиться плотности огневого подавления не менее 150–180 снарядов на гектар.

Поскольку провал предыдущих наступлений на ту же линию во многом определялся неудачными действиями нашей артиллерии, Петров уделил ее подготовке особое внимание. Сохранился текст его записки, адресованной командующему артиллерией ОПА генерал-лейтенанту Дмитриеву. В ней командарм вежливо, но настойчиво просит по-настоящему подготовить артиллерию к новому наступлению - добиться взаимодействия с пехотными командирами, составить возможно полную схему целей, заблаговременно пристрелять их и т. п. Увы, как мы увидим ниже, действия артиллерии в декабре мало отличались от ноябрьских.

В очередной раз оказалась малоэффективной "непрерывная разведка всеми средствами". Например, не было данных о силе и составе войск противника перед фронтом 16-го корпуса, о количестве и местонахождении артиллерийских и минометных батарей. Как и раньше, особенно плохо была разведана система огня.

Для поддержки с воздуха привлекались 230-я и 214-я шад, а также полки 132-й нбад, летавшие на "бостонах". Впервые с начала операции ударная авиация (в первую очередь 230-я шад) целеустремлялась, в основном, на подавление артиллерии во время атаки. К сожалению, эти планы остались по большей части на бумаге. 4 декабря основные силы были брошены на поддержку Эльтигенского плацдарма. Лишь несколько групп 230-й дивизии до полудня наносили эпизодические удары под Керчью.

Штаб немецкого 5-го корпуса имел данные о подготовке нашего наступления - скрыть это было практически невозможно. Альмендингер считал, что после начала наступления на Эльтиген наши войска на Еникальском плацдарме в любом случае нанесут удар, чтобы облегчить положение группы Гладкова. Командующий 5-м корпусом решил пойти на риск ради максимальной концентрации сил против Эльтигена. 98-я дивизия, державшая фронт у Керчи, временно оставалась без части артиллерии РГК, без авиационной поддержки и без единого штурмового орудия.

Приближалось 4 декабря - день, когда почти одновременно началось наступление противника на Эльтиген и наше наступление под Керчью. Каково же было соотношение сил на Керченском полуострове к этому моменту?