Однако главные события происходили в Восточной Прибалтике. Здесь против Шереметева действовал шведский отряд численностью 7–8 тысяч человек. Для защиты шведских владений этого было совершенно недостаточно. К тому же составляли этот отряд преимущественно местные жители, не страдавшие избытком шведского патриотизма. Во всяком случае, они не были готовы стоять до последнего ради Швеции, бывшей для них скорее суровой мачехой, чем родной матерью. Командующий корпусом полковник Шлиппенбах, начальник умный и деятельный, хорошо видел недостатки полурегулярных формирований и забрасывал Карла XII и Государственный совет просьбами о подкреплении из коренной территории королевства. В ответ ему было приказано рассчитывать на людские резервы провинции. Карл был по-своему прав - основные силы следовало сосредоточить против главного противника. Ошибка, как мы уже знаем, заключалась в другом - в определении королем этого самого "главного противника".

Помимо корпуса Шлиппенбаха, прибалтийские владения должны были защищать городки-крепости. Но и здесь дела обстояли неважно. Большинство укреплений устарели и находились в плачевном состоянии. Сведущие шведские фортификаторы писали, что они скорее "вредны, чем полезны". Уже знакомый нам генерал-губернатор Лифляндии Дальберг задолго до Северной войны призывал шведские власти обновить укрепления края. Иначе, предупреждал он, русские возьмут их и "получат выход к Балтийскому морю, о котором они мечтали с незапамятных времен". Но Стокгольм совершенно по-русски положился на авось и отказал в просьбе на основании отсутствия средств. Лишь с началом войны кое-что было сделано для ремонта крепостей, но эти меры явно запоздали. Однако не следует думать, что Петру предстояло иметь дело с крепостями, которые можно было разорять с легкостью птичьих гнезд. Даже наскоро подправленные и подновленные, они оставались серьезными препятствиями на пути к Балтике.

Зимой 1700/1701 года в полках Шереметева насчитывалось уже около 30 тысяч человек. Однако Борис Петрович по-прежнему предпочитал действовать мелкими партиями, состоявшими из казаков, татар и калмыков - больших мастеров пограбить и вовремя унести ноги. Такое "нерыцарское" ведение войны Петра совсем не смущало, напротив, признано было полезным для "утомления неприятеля".

Столкновения 1701 года носили локальный характер, что не мешало сторонам иногда превращать их в ожесточенные сражения. Так, у мызы Рыуге небольшой отряд Корсакова был жестоко потрепан солдатами полковника Шлиппенбаха. Тотчас с подачи шведов в европейских газетах появилось сообщение о поражении 100-тысячного войска русских (у Корсакова было менее 4 тысяч человек). Кажется, в собственные побасенки готовы были поверить сами шведы - король тотчас произвел Шлиппенбаха в генералы. Последний смотрел на ситуацию куда критичнее. Поблагодарив короля за производство, Шлиппенбах не без сарказма заметил, что предпочел бы вместо чина получить 7 или 8 тысяч солдат. Запросы, надо заметить, у генерала были весьма скромные, если иметь в виду значение для Швеции защищаемого им края. Но Карл придерживался иного мнения. Последствия не заставили себя ждать.

В конце декабря 1701 года Борис Петрович Шереметев осмелился сойтись с Шлиппенбахом под Эрестфером. Шведские дозоры вовремя обнаружили 13-тысячный отряд Шереметева, но ошиблись в его численности. Шлиппенбаху доложили всего лишь о 3–5 тысячах русских. Шведский генерал устремился навстречу, имея около 4 тысяч солдат и 3 тысяч ополченцев. После упорного 5-часового боя русская пехота сбила неприятеля с позиций и заставила отступить к Дерпту. В качестве трофеев Бориса Петровичу досталось 6 орудий, более 350 пленных и несколько знамен.

Радость по случаю победы была великая. Более чем скромный успех принес генерал-фельдмаршалу Шереметеву орден Андрея Первозванного и царскую, усеянную бриллиантами "персону". На фейерверк, устроенный в честь первой победы, ушло едва ли меньше пороха, чем на само сражение. Любопытно осмысление царем случившегося. Победа оценивалась посредством аллегорий, становившихся благодаря своеобразному петровскому стилю мышления неотъемлемой частью "викторианской практики" XVIII столетия. Голландец де Бруин, оказавшийся свидетелем празднования победы в Москве, оставил их подробное описание. Подбор фигур-аллегорий на первый взгляд кажется неожиданным и даже случайным. Однако на деле все было пронизано глубоким дидактическим смыслом. Петр не просто радовался успеху. Он превращал его в средство обучения неразумных подданных. Побуждая к усвоению языка новой культуры, царь стремился к тому, чтобы одновременно усваивалась безусловная ценность преследуемых им целей. Словом, он вербовал на свой лад единомышленников. Так, во время празднования участники могли лицезреть фигуры Времени и Фортуны с пальмовыми ветвями (напомним, что ветвями вайи народ приветствовал Христа при входе его в Иерусалим). Здесь же картуш с надписью "Наперед поблагодарим Бога!". То были призыв к терпению и уверенность в божественном покровительстве. Изображение бобра (!) с надписью "Грызя постоянно, он искоренит пень!" служило наглядной иллюстрацией поговорки про терпение и труд; настойчивый рефрент темы терпения свидетельствовал о том, что власть была сильно обеспокоена реакцией масс на растущие военные тяготы. Наконец, зритель мог видеть нарисованный древесный ствол с молодой ветвью и море, освещенное солнцем. Аллегория венчалась картушем "Надежда возрождается!". Вся композиция не оставляла уже никаких сомнений в том, как царь воспринял скромную победу графа Шереметева. Хотя и сражались на земле, но за выход к морю; бились вблизи никому не известной мызы, но за давнюю и сокровенную государственную мечту, которая теперь может стать действительностью: "Надежда возрождается!"

Шумно отпраздновав победу - Петр вообще все праздновал шумно, - царь вполне здраво оценил его с практической точки зрения: "Мы дошли до того, что шведов побеждать можем; пока сражались двое против одного, но скоро начнем побеждать и равным числом". До этого, впрочем, было еще далеко.

Как полководец Борис Петрович отличался медлительностью и необычайной осторожностью. "Не испытлив дух имею", - как-то признался он в письме к адмиралу Федору Апраксину, и эта характеристика, как никакая другая, отразила ведущую черту личности новоиспеченного фельдмаршала. Если русская поговорка предлагала семь раз отмерить перед тем, как отрезать, то Борис Петрович отмерял трижды по семь раз и при этом забывал отрезать. Во всех иных случаях подобное качество для полководца едва ли можно было признать положительным. Но после Нарвы оно имело большой плюс. Осмотрительный Шереметев избегал ставить свои полки в ситуацию изменчивую, быстротекущую, когда офицеры терялись и не знали, что им делать, а солдаты от испуга переставали слышать и слушаться команды. Для армии, в которой все учились, это была неплохая школа и, кажется, единственно верная тактика.

Было у Бориса Петровича еще одно качество, очень подходящее ко времени. Шереметев умел, не теряя достоинства, со всеми ладить. Для петровского круга он был свой человек, почти "европеец", носивший не виданное на Руси звание "мальтийского кавалера" (получил его, путешествуя по югу Европы) и побывавший даже у самого папы. Но и для традиционалистов он свой - по манере, аристократическому происхождению, привычкам и жизненному укладу. Московские и провинциальные дворяне охотно служили с ним. Шереметев - не выскочка, не чета безродному Меншикову. Его знатность не ущемляла ничьей чести, осторожность и медлительность воспринимались как здравомыслие. Такой не станет рисоваться и попусту рисковать чужими жизнями. Одним своим мешковатым видом русского барина, лишь по недоразумению остриженного и втиснутого в немецкий кафтан, Борис Петрович привлекал к себе сердца старорусского дворянства. Он сплачивал, вселял покой и уверенность. Именно такой полководец и был нужен в первые годы Северной войны.

В июле 1702 года Шереметев встретился со Шлиппенбахом у мызы Гуммельсгоф. На этот раз победа оказалась много весомее. 7-тысячный шведский корпус (против 18 тысяч фельдмаршала Шереметева) был уничтожен почти полностью. Шведский генерал едва сумел с остатками конницы отойти в Пернов.

В августе на реке Ижоре Ф. М. Апраксин потрепал другой шведский отряд, под началом Кронгиорта. Теперь, если неприятель и мог сопротивляться, то только в крепостях. Восточная Прибалтика начала переходить под власть русских войск.

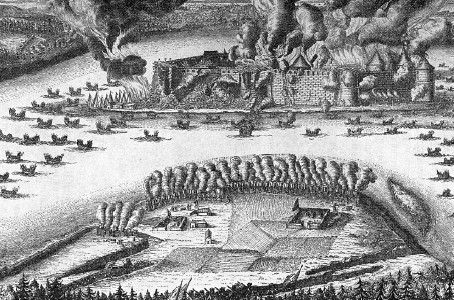

Успех Шереметева под Гуммельсгофом вновь был громко отпразднован. В этом был свой смысл: под победные залпы на полях сражений и в россыпях огней фейерверка скорее затягивались раны нарвского позора. Петр высоко оценил победу фельдмаршала: "Зело благодарны мы вашим трудам". Обрадованный царской милостью, Борис Петрович тотчас испросил разрешение отлучиться в свои имения: леность и хозяйственная жилка перевешивали в нем даже честолюбие. Петр разрешения не дал. "Труды" фельдмаршала победами под Эрестфером и Гуммельсгофом не окончились. Шереметев был отправлен разорять Ливонию, в чем и преуспел: "От Дерпта и рубежа по сю сторону мыз и деревень ничего не осталось", - доносил фельдмаршал.

Среди разоренных местечек оказался и городок Мариенбург. Подступил к нему Борис Петрович в августе 1702 года. Жители оставили свои дома и по мосту перешли на остров, где возвышался старый замок. Построенный в XIV веке, он не мог устоять против правильной осады. Тем не менее небольшой гарнизон упрямился и не выкидывал белого флага. Наконец удача улыбнулась Шереметеву - бомба угодила в пороховой склад. "Боги Пресвятая Богородица твоим высоким счастьем помиловали… прилетели две бомбы в одно место", - сообщал царю Шереметев, невольно зачисляя Бога и Богородицу в… канониры. Взрыв разнес стену замка, после чего осажденные, не дожидаясь приступа, вступили в переговоры. Солдаты и офицеры гарнизона были объявлены пленными. Жители получили право свободного выхода, однако им не пришлось воспользоваться этой возможностью - несколько смельчаков шведов попытались взорвать крепость. Нарушение условий капитуляции (подобное произошло и при сдаче русских войск под Нарвой) дало повод объявить пленными всех жителей города. Это малозначительное событие в истории Северной войны едва ли стоило бы даже упоминания, не будь среди задержанных жителей некой Марты Скавронской. Благодаря вмешательству его Величества Случая она не ушла в шведскую Прибалтику и не канула в безвестность. Ей предстояла совсем иная судьба - стать женой Петра и императрицей Екатериной I.

Но пока приглянувшаяся сначала драгунам, потом генералу Бауэру, а затем и самому фельдмаршалу Шереметеву Марта стирала белье своим новым господам, ее будущий супруг отправился в Архангельск отражать очередное нападение неприятеля. Слух оказался ложным. Убедившись в безопасности города, Петр решил приступить к тому, о чем давно мечтал, - к освобождению тех "отчин и дедин" по реке Неве и Финскому заливу, которые в начале XVII века шведы отвоевали у Московского государства. Решено было занять крепости, контролирующие полноводную Неву, от Нотебурга до Ниеншанца. Прорыв на этом направлении сулил серьезные стратегические преимущества.

Чтобы начать движение от истоков Невы, следовало вытеснить шведские корабли с Ладожского озера. Кораблей было немного - несколько бригантин и галер. Но Петр и этим похвастаться не мог. Теснили шведов солдаты и казаки, посаженные в лодки. Достаточно было одного ядра, чтобы раскидать такую, с позволения сказать, абордажную партию, однако русские проявляли удивительное хладнокровие. Атакующим должны были помочь две яхты, которые от Белого моря тащили волоком по знаменитой "Осударевой [государевой] дороге". Прорубленная в лесных чащобах, дорога-просека тянулась от поселка Нюхчи до Повенецкого погоста на севере Онежского озера. Затем суда по озеру и Свири устремились к Ладоге.

Настойчивость русских привела в замешательство хозяйничавшего на Ладоге адмирала Нумерса. К тому же приближались осенние шторма, особенно опасные на озере. Адмирал почел за лучшее уйти в Выборг. Это дало возможность Петру подступить в конце сентября 1702 года к Нотебургу.

Нотебург - крепость важная. Тот, кто владел ею, контролировал весь водный путь из Балтики, по Неве, Ладоге и далее, в глубь России. Стратегическое положение крепости хорошо понимали новгородцы, а в последующем московские великие князья и цари. Шведы приложили немало сил, чтобы в годы Смуты завладеть крепостью. С 1611 года на ее башнях стали развеваться королевские знамена. К 1702 году укрепления крепости безнадежно устарели. Недостаточной была и численность гарнизона - 450 человек. Тем не менее стоявший на острове Нотебург оставался сильной крепостью. Стремительное течение полноводной Невы осложняло любую десантную операцию.

Шведы отклонили предложение о капитуляции. 1 октября начался артиллерийский обстрел. Десятки бомб обрушились на крепость. Мирные жители, главным образом жены офицеров, "ради великого безпокойства от огня и дыму" попросили разрешение оставить Нотебург. Ответил сам царь, придавший своему отказу юмористический оттенок. Мол, он, капитан-бомбардир Петр Михайлов, не осмеливается даже передать эту просьбу Шереметеву, "понеже ведает он подлинно, что господин его фельдмаршал тем разлучением их опечалити не изволит, а если изволят выехать, изволили бы и любезных супружников своих вывесть купно с собою". В сомнительном с точки зрения юмора отказе царя не было стремления к излишнему кровопролитию. То была обычная практика XVIII века, заставлявшая прибегать к любым средствам, ведущим к победе.

Офицерские жены своих "супружников" из Нотебурга "вывести с собою купно" не смогли. Осада продолжилась. 11 октября последовал штурм. Охотники на лодках пристали к острову. Выскочили, облепили лестницами стены - оказались коротки! У трех проломов, пробитых артиллерией, атакующих встретили плотными выстрелами. Петр, наблюдавший за штурмом с берега, велел бить отбой. Но это была уже не та армия, которая показывает спину при первой неудаче. Командир семеновцев, подполковник Михаил Голицын осмелился нарушить приказ. Он велел оттолкнуть от берега лодки, чтобы не было соблазна отступать, и бить барабанщикам приступ. Теперь уже ничего не оставалось, как победить или умереть. Солдаты кинулись на второй штурм. В самый разгар сражения подоспел с подкреплением Меншиков. Исход сражения оставался неясным, когда противник, исчерпав силы, выбросил белые флаги.

Штурм дорого обошелся русской армии. Были убиты и умерли от ран более 500 человек. 22 человека за трусость были повешены.

Взятие Нотебурга завершило третий год войны. Петр, правда, остался верен себе и предложил продолжить "генеральный поход". Но этому решительно воспротивился Шереметев, объявивший, что люди устали "всесовершенно", а "паче же лошади", отошавшие на худых кормах. Лошади - не люди, и против такого аргумента оказался бессилен даже царь. Он приказал отвести полки на зимние квартиры, а сам спешно отправился в столицу. "Сам ведаешь, сколько дела нам на Москве", - сообщил он с дороги Борису Петровичу.

Ранняя весна следующего года застала Петра в армии. Правым лесистым берегом Невы русские полки подошли к Ниеншанцу, небольшой крепости, закупорившей устье реки (примыкавший к крепости городок к этому времени был уже разорен самими шведами). В конце апреля начались осадные работы. Затем последовали штурмы, отраженные неприятелем. Впрочем, исполнив свой долг, защитники крепости согласились начать переговоры. 1 мая гарнизон капитулировал. На следующий день Петр вошел в крепость, дав ей новое название - Шлотбург.

Почти в то же время, ничего не зная о капитуляции, к крепости подошли два судна из эскадры адмирала Нумерса. Они приветствовали гарнизон орудийным залпом. Им наугад ответили, и введенные в заблуждение корабли бросили якоря. Можно представить, как загорелись глаза Петра при ошибке шведов. Позднее в письмах соратникам царь станет ссылаться на Шереметева, который якобы приказал капитану Петру Михайлову и поручику Меншикову взять "на шпагу" фрегаты. Но, конечно, адресаты писем ни на минуту не могли усомниться, кто выступил инициатором дерзкой затеи.

7 мая корабли "Гедан" и "Астрил" были атакованы 30 лодками с солдатами. Половиной лодок командовал Петр, другой - Меншиков. У шведов в сумме было 18 пушек, по 9 орудий на борт - не так уж и мало, чтобы отразить абордажные партии. Однако лодки налетели столь неожиданно, что неприятель не воспользовался выгодами своего положения. Корабли были взяты "на шпагу". Поскольку шведы "пардон зело поздно закричали", сгоряча многих покололи.

Петр был чрезвычайно горд победой. По его приказу Тихон Стрешнев должен был сыскать в архиве Разряда упоминание об аналогичных случаях в отечественной истории. К удовольствию царя, боярин сообщил, что искать "нечево, примеров таких нет". Это было не совсем точно. Чуть меньше пятидесяти лет назад донские казаки именно так захватили недалеко от этого места, у острова Котлина, будущего Кронштадта, шведскую галеру. На Черном море запорожские и донские казаки на своих легкокрылых стругах-чайках также не раз брали на абордаж турецкие каторги. Но сказанное вовсе не умаляет совершенного солдатами и офицерами 7 мая 1703 года. Петр с чистой совестью мог приказать вычеканить памятную медаль с надписью: "Не бываемое бывает".

За захват шведских кораблей Петр и Меншиков получили ордена Андрея Первозванного. "Хоть и недостойны, однако ж от господина фельдмаршала и адмирала мы с господином поручиком (Меншиковым) учинены кавалерами святого Андрея", - писал Петр. Как мы помним, высший орден первым получил Головин. Затем кавалерами стали гетман Мазепа и Шереметев. Что касается царя, то он сам отложил свое награждение "впредь до случая". Теперь случай представился, и царь надел синюю ленту за дело, в котором взаправду рисковал жизнью. В дальнейшем его венценосные преемники станут получать Андрея Первозванного при рождении, только потому, что соизволили появиться на свет в императорском семействе. В этом большая разница. Петр служил и получал заслуженные награды. Его наследники просто награждались.

Май 1703 года оказался богат на события. Устье Невы сразу привлекло внимание царя своим стратегическим положением - самая восточная точка Финского залива, близкая к русским границам. "Господь Бог заключительное место сие даровал", - объявил Петр после взятия Ниеншанца. Теперь он решил закрепиться на этом "заключительном месте". Но где? Ниеншанц был сразу отвергнут. Невелик, далек от моря, "место не гораздо крепко от натуры". Надо было найти что-то получше.