Условно ионы в воздухе разделяют на две группы - легкие и тяжелые, которые отличаются величиной подвижности и временем жизни. Время жизни легких ионов колеблется от нескольких десятков секунд до нескольких минут, а тяжелых - до 50 минут. Основной причиной короткой жизни ионов является процесс взаимного уничтожения разнополярных ионов (так называемая рекомбинация): противоположно заряженные ионы притягиваются друг к другу вследствие их естественного электростатического притяжения и, воссоединяясь, образуют нейтральную систему, лишенную заряда.

В чистом воздухе у поверхности земли в 1 см содержится в среднем от 500 до 1000 легких ионов, причем положительно заряженных обычно на 10–20 % больше, чем заряженных отрицательно. В городах и индустриальных районах концентрация тяжелых ионов может доходить до 1 млн в 1 см. При этом одновременно с ростом числа тяжелых ионов в атмосфере уменьшается концентрация легких (она может снизиться до 10 в 1 см). Концентрация ионов в атмосфере в различных географических пунктах неодинакова, она меняется также в течение суток и года. Обычно концентрация легких ионов в атмосфере максимальна ранним утром (бодрящий утренний воздух) и минимальна в полдень. В летнее время легких ионов больше, чем в зимнее. Много ионов возникает около водопадов, фонтанов, а также во время грозы.

Наличие ионов в атмосфере заметно влияет на жизнедеятельность живых организмов, в том числе людей и пчел. Так, увеличение числа отрицательно заряженных легких ионов стимулирует активность живых организмов и подавляет патогенную микрофлору. С ростом числа положительно заряженных ионов связаны бо́льшая утомляемость человека, появление головных болей, чувство дискомфорта и подобные явления.

Идея использования воздуха, насыщенного легкими отрицательными ионами (аэроионизация), для профилактики и лечения болезней человека была высказана еще в начале ХХ века. Появились даже конструктивные решения для реализации этой идеи (в частности, известная люстра Чижевского), однако в силу ряда причин широкого применения в быту эта идея не нашла. Позже А. Л. Чижевский писал о применении аэроионизации в пчеловодстве. Сообщалось об опыте по исследованию влияния на пчелиную семью отрицательных аэроинов в концентрации 104–106 на 1 см с экспозицией 5 минут. Сеансы проводились 2 раза в день утром и вечером в конце апреля - начале мая. Было установлено, что при этом смертность пчел уменьшилась на 15 %, а летная активность увеличилась в некоторых случаях вдвое.

Сообщают также о проведенном эксперименте по использованию искусственной ионизации воздуха в зимовнике. В результате эксперимента было установлено, что в обычном состоянии содержание биологически полезных ионов воздуха в зимовнике было в 2,5 раза ниже, чем в атмосферном воздухе. Коэффициент ионного загрязнения воздуха зимовника тяжелыми и положительными ионами, который многие гигиенисты считают важным показателем его биологической полноценности, превышает этот показатель в атмосфере в 1,9 раза.

По своей сути каждый сеанс аэроионизации является совершенно безвредной для пчел дезинфекцией зимовника. Периодически повторяющаяся (через двое суток) ионная дезинфекция поддерживает в зимовнике и в ульях надлежащее санитарное состояние. Видимо, этому обстоятельству способствует и выделение при работе ионизатора небольшого количества озона, который обладает сильными окислительными (дезинфицирующими) свойствами. Улучшение микроклимата и непосредственное воздействие оптимальной концентрации легких отрицательных ионов на организм пчел благоприятно отражается на качестве их зимовки, расходе кормов и дальнейшем весеннем развитии семей.

Влияние освещенности на жизнедеятельность пчел

Хотя внутри своего жилища пчелы способны хорошо ориентироваться и в полной темноте (как они это делают, пока достоверно не известно), они все же дневные насекомые. Все свои основные функции - заготовку нектара, пыльцы, доставку воды, прополиса, роение, поиск и заселение нового жилища, спаривание матки и некоторые другие - семья осуществляет только в светлое время суток. Что же касается рабочих пчел, то они могут только при наличии освещения решать жизненно важную для вида триединую задачу: навигацию по поляризованному солнечному свету, удерживание при движении постоянного курса, а также локализацию и опознание пищевых или иных объектов.

Величину (интенсивность) солнечного светового потока, падающего на землю, принято называть освещенностью. Величина освещенности и ее характер (продолжительность и спектральный состав) играют важную роль для пчел в связи со спецификой их зрительного восприятия. В отличие от человека, область светового восприятия пчел смещена в ультрафиолетовый диапазон спектра освещения. Поэтому можно сказать совершенно определенно, что человек и пчела по-разному воспринимают цвет. Они также по-разному воспринимают предметы окружающего мира и их формы, поскольку зрение пчелы и человека существенно отличается.

Показатели, характеризующие освещенность, отличаются в зависимости от географического положения места обитания, времени дня и года. Суточная и сезонная периодичность изменения освещенности и спектрального состава света привела к тому, что пчелы приспособили свои основные жизненные циклы к определенной продолжительности дня. С этим связана цикличность их размножения, смена фаз индивидуального развития пчел, активности матки, начало и окончание определенных циклов развития пчелиной семьи.

В зонах с умеренным холодным климатом (в наших средних широтах) периоды выращивания расплода и их динамика строго приурочены к определенным периодам годового цикла жизни пчелиной семьи. Наступление этих периодов и их продолжительность, помимо температурного фактора, в значительной мере зависят и от освещенности. Количество расплода в семье достигает максимума, как правило, в конце июня, когда продолжительность светлого времени суток максимальна, а затем оно начинает постепенно уменьшаться. В семьях со старыми матками, если не принимать мер, стимулирующих развитие семьи, к сентябрю- октябрю расплода совсем не останется. В этом выражается одна из форм приспособления пчел к предстоящей зимовке. Такое поведение пчелиной семьи является исключительно целесообразным, поскольку продолжение выращивания расплода осенью уменьшало бы зимние запасы корма, увеличивало бы силу семьи и такая семья зимой уже не смогла бы прокормить себя сама.

А теперь из зимы перенесемся в лето и посмотрим, как будет реагировать пчелиная семья на суточные изменения освещенности.

Активность пчелиной семьи в этот период циклически изменяется в течение суток, причем самым непосредственным образом на эти изменения оказывает воздействие освещенность улья. Суточное изменение освещенности влияет на внутригнездовой микроклимат, в частности при ее усилении в утренние часы в улье наблюдается небольшое повышение температуры и кратковременный рост содержания углекислого газа. Эти факторы являются последствием повышения утренней активности (своеобразного "пробуждения семьи"), когда уровень освещенности еще не позволяет пчелам покидать улей. В обычных условиях пчелы начинают вылетать в поле при уровне освещенности 1–3 лк. Однако уровень освещенности, при котором пчелы начинают вылетать из улья, может быть и другим, так как он зависит от расстояния до источника корма и от концентрации сахара в корме.

Так, при расстоянии до источника корма не более 50 м вылет происходит при освещенности 0,1–0,2 лк, при расстоянии 1000 м - 3 лк, при расстоянии до 4 км - не менее 15 лк (Е. К. Еськов, 1999). Если летковое отверстие будет затенено, например, постоянно установленным пыльцесборником, то вылет пчел в поле начнется при внешней освещенности в 46–130 лк, при которой освещенность у летка всего 0,1 лк.

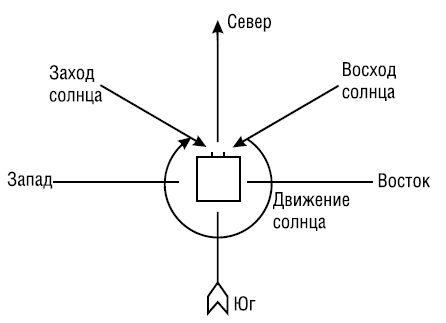

Учитывая, что продолжительность рабочего дня пчел (период времени между началом вылета пчел из улья и прекращением их лета) в значительной мере определяется уровнем освещения летка, ее можно изменять ориентированием улья относительно сторон света. Самое продолжительное время леток улья будет освещаться солнечными лучами летом на медосборе при ориентировании летка в направлении на север (рис. 11).

Рис. 11. Ориентирование улья на медосборе

В этом случае сразу после восхода солнце будет освещать леток справа, а перед заходом - слева. Продолжительность освещения летка в средних широтах, например, в день летнего солнцестояния - 22 июня - будет максимальной и составит около 18 часов. В другие месяцы лета эта продолжительность будет, безусловно, меньше, но она все равно будет максимально возможной.

Влияние ветра и осадков на жизнедеятельность пчел

Известно, что физиологическое состояние семьи является основным фактором в определении степени активности пчелиной семьи в течение пчеловодного сезона. Однако и такие внешние факторы, как продуктивность медоносов (величина взятка), скорость ветра и осадки, существенным образом влияют на летную деятельность пчел в течение светового дня.

Что касается продуктивности медоносов, то об этом более подробно поговорим чуть позже. А пока рассмотрим, как влияют ветер и осадки на жизнедеятельность пчелиной семьи.

Ветер. Пчеловоды-практики хорошо знают, что даже при наличии достаточно хорошего взятка в дни с сильным ветром (даже без дождя) интенсивность лета пчел заметно снижается. Достоверно установлено, что при прочих равных условиях увеличение скорости ветра всегда будет приводить к снижению летной активности пчел и росту их потерь.

Ветер может оказать влияние и на задержку с оплодотворением матки. Если через 4–5 дней после выхода неплодной матки установится ветреная погода, то первые ориентировочные вылеты и последующие вылеты матки на спаривание могут задерживаться, даже если будет тепло и солнечно. Процесс совокупления матки с трутнем может происходить при скорости ветра не более 18 км/ч (5 м/c). При этом вылет трутней из улья происходит только при скорости ветра не более 25 км/ч (7 м/с). Но обычно летом в наших широтах периоды с ветреной погодой длятся не более нескольких дней, за исключением степных, приморских и горных районов, где сильные ветры могут дуть и более продолжительные отрезки времени.

Ветер может также задержать на несколько дней выход роя, особенно со старой маткой. Рои-перваки, в отличие от последующих роев, очень требовательны к погоде, поскольку старая плодная матка обладает худшими летными качествами, чем молодая неплодная.

Ветер также оказывает влияние на жизнедеятельность пчелиной семьи не только непосредственно, о чем мы уже говорили, но и косвенно - через величину медосбора. Сильный ветер и особенно суховеи отрицательно сказываются не только на развитии медоносных растений, но и на их нектаровыделении. Из всех природных факторов сильный ветер является, пожалуй, единственным фактором, который никогда не оказывает положительного влияния на выделение нектара. Особенно неблагоприятны для нектаровыделения северные и северо-восточные ветры, сопровождающиеся притоком масс холодного арктического воздуха, и южные и юго-восточные суховеи.

Для уменьшения негативных последствий сильных ветров (да и не только для этого) пасеки надо располагать в защищенных рельефом местах, лесополосах, на опушках и окраинах лесных массивов. Х. Н. Абрикосов (1944) доказал, что семьи, ульи которых не были защищены от сильных господствующих ветров, выращивали расплода меньше на 33 % и собирали на 60 % меньше меда.

Осадки. В летнюю пору осадки, выпадающие в виде дождя или града, могут оказывать влияние на жизнедеятельность пчелиной семьи как прямо, так и косвенно.

Прямое влияние дождя и града заключается в том, что они негативно воздействуют прежде всего на летную активность пчел. Пчелы очень чутко реагируют на выпадение дождя и града, особенно когда эти явления сопровождаются грозой. Пчеловоды хорошо знают, что перед началом грозы пчелы возвращаются в свои ульи буквально сплошным потоком. Во время такой "паники" тяжело груженные пчелы нередко залетают не в свои ульи, а в те, которые на точке́ расположены ближе всего к направлению, по которому они возвращаются. Поэтому результатом внезапной грозы могут быть усиление расположенных на краю точка семей и ослабление семей, расположенных внутри точка.

Вода - основа жизни на Земле. Благодаря воде и солнцу в растении осуществляется фотосинтез, метаболизм (обмен веществ), передвижение минеральных веществ и продуктов жизнедеятельности, поддерживается упругое состояние клеток (тургор) и пр. Если летом длительное время не будет дождей, то наступает почвенная засуха, после которой парализуется деятельность нектарников в цветках растений и они сокращают или полностью прекращают выделение нектара.

Лучшее нектаровыделение бывает при умеренном выпадении теплых дождей, особенно если они идут ночью, или при грозовых кратковременных дождях днем.

В народе говорят: "Чем больше гроз, тем больше меда". Грозовые дожди, повышая влажность почвы и воздуха и практически не оказывая отрицательного влияния на интенсивность солнечного освещения и температуру, способствуют усилению выделения нектара. Есть основания полагать, что ионизация воздуха и насыщение его озоном при электрических разрядах молний дополнительно стимулируют растения к усиленному выделению нектара. Понятно, что после окончания таких дождей активность пчел возрастает, особенно в последующие несколько дней. Исследованиями установлено, что чаще всего высокие медосборы бывают на 2-й и 3-й дни после дождя.

Затяжные дожди, особенно во время их выпадения, отрицательно влияют на выделение нектара. Это связано с тем, что недостаток солнечного света при облачной погоде замедляет усвоение углерода и образование крахмала листьями растений, а повышенная влажность приводит к разжижению нектара. Так, нектар в цветках липы при относительной влажности воздуха 51 % содержит около 70 % сахара, а при влажности 100 % - только 22 %. При длительной дождливой погоде сильный рост зеленых частей растения задерживает развитие цветков. Кроме того, такой дождь вымывает нектар из цветков, особенно у растений с открытыми нектарниками, таких как липа, кипрей, малина и др. Следовательно, затяжные летние дожди значительно снижают летную активность семей не только из-за нелетной погоды, но и по изложенным выше причинам.

Хотя туман осадками назвать нельзя (это, скорее, природное явление), следует отметить, что он благоприятно влияет на выделение нектара растениями. В районах с частыми туманами при прочих равных условиях медосборы бывают выше, чем там, где туманов нет. И хотя рано утром при плотном тумане летная деятельность пчел начинается чуть позже, чем обычно, обильное выделение нектара компенсирует уменьшение продолжительности рабочего дня.

Влияние внешних поверхностных условий на жизнедеятельность пчел

В отличие от внешних климатических условий, которые по большей части оказывают непосредственное влияние на физиологическое состояние и жизнедеятельность пчел, внешние поверхностные условия влияют на пчелиную семью чаще всего косвенно - через величину медосбора и поддержание (или препятствование) нормальной летной деятельности.

При этом под внешними поверхностными условиями подразумеваются:

• рельеф местности;

• растительность и почва в радиусе продуктивного лета;

• водоемы.

Рассмотрим более подробно влияние всех этих факторов.

Влияние рельефа местности на жизнедеятельность пчел и медосборные условия

При расположении пасеки на равнинном рельефе основные проблемы возникают в связи с негативным воздействием ветра на работу пчел. Определенные сложности могут возникнуть и с защитой ульев от воздействия на них прямых солнечных лучей. Если в данной местности отсутствуют пригодные для размещения точко́в лесополосы, то ульи можно расположить в зарослях кустарников, которые, возможно, и не защищают от солнечных лучей, но препятствуют проникновению ветра. Ульи в любом случае надо стремиться притенить. Самый простой способ - это изготовление простейших матов из подсобных материалов: веток кустарников, камыша, высокой травы, стеблей кукурузы, подсолнуха и т. п.

При расположении точка на равнинном рельефе надо иметь в виду, что медоносы здесь цветут на протяжении самого короткого промежутка времени. Это связано с тем, что в таком массиве медоносов все растения освещаются солнцем одинаково (при одинаковой экспозиции, как еще говорят), и поэтому они практически все зацветают и отцветают одновременно.

При расположении точка на пересеченной местности, где массивы медоносов могут располагаться на склонах с разной экспозицией, продолжительность медосбора с травянистых растений может быть увеличена на 3–5 суток. Еще более может быть растянут медосбор с древесных медоносов на холмистой местности, так как на продолжительность их цветения влияет не только температура воздуха и степень освещения их солнцем, но и температура почвы на глубине залегания корней. Цветение таких медоносов начинается на южных, наиболее прогреваемых склонах, затем на западных, восточных и, наконец, на северных. При этом на северных склонах начало цветения медоносов наступает на 1–6 суток позднее, причем наибольшее запаздывание отмечается в весенний период, а наименьшее - в летние месяцы. К тому же и продолжительность цветения на северных склонах на 2–3 суток больше, чем на южных. Благодаря такому разнообразию условий произрастания в отдельные годы медосбор с липы может быть растянут с 12–14 до 20 дней. Понятно, что прибавка в медосборе в этом случае будет весьма существенной.