Бракосочетание короля в ходе обряда венчания на царство было символом его глубокого влияния на плодородие, символом как его собственной мужественности, так и всего остального, о чем он должен был заботиться. В ирландских текстах есть много намеков, хотя и завуалированных, на то, что король соединялся с женщиной, которая потом оказывалась Властью Ирландии – богиней земли. Многие саги рассказывают о приключениях королевича и его братьев, которые встречаются с отвратительной старухой. Она просит каждого из них по очереди соединиться с ней. И каждый с ужасом отказывается, оскорбляя женщину. Каждый, кроме "истинного" короля, который соглашается. Как только он обнимает старуху, это мерзкое создание превращается в самую прекрасную девушку, которую только может представить себе мужчина. Затем она передает ему власть над Ирландией. На самом деле это – бессмертная супруга короля, который фактически сам в какой-то степени бессмертен. В саге "Baile in Scáil" ("Безумие призрака"), в которой "призрак" оказывается богом Лугом, Конна Ста Битв приглашают посетить владения бога. Здесь дом с матицей из белого золота; они входят туда. На хрустальном троне сидит девушка; на ней золотая корона. На троне сидит и "призрак", и его красота поражает всех, кто видел его. Призрак обращается к гостям и говорит: "Я не призрак и не тень, и я явился после смерти, чтобы ты почтил меня, и я из рода Адама. Зовут меня Луг, сын Этниу, сына Смреты… и я пришел, чтобы сказать тебе, сколько ты будешь править и сколько будет править каждый король, который воцарится после тебя в Таре вовеки".

Прекрасная девушка – это, конечно, Власть Ирландии: она дает Конну пищу и эль. Это одно из многих указаний на то, что боги, как считалось, глубоко озабочены выбором и инаугурацией ирландских королей. Есть весьма достоверные данные (хотя некоторые ученые это горячо отрицают), что во время обряда инаугурации король действительно соединялся с богиней земли, которую символизировала чисто-белая кобыла. В Индии, где такая практика также существовала, соединение было чисто символическим, в то время как в Ирландии на каком-то этапе оно, очевидно, было вполне реальным, а уже потом стало символическим. Этот обряд описывает Гиральд Камбрийский, утверждая, что он, видимо, еще существовал в его время в одном из северных королевств и это явно пережиток такой практики. Считалось, что это мерзкая, позорная выдумка писателя-валлийца, задуманная с целью дискредитировать ирландцев. Однако ранние данные достаточно убедительны, чтобы считать наблюдение Гиральда правильным, хотя он, конечно, не мог понять древней ритуальной сути этого обряда. Он описывает его как "варварский и отвратительный обычай". Племя, о котором идет речь, обитало в Ульстере, и ритуал все еще практиковался в 1185 году, если, конечно, Гиральду дали правильные сведения. Перед всем племенем выводили белую кобылу, король шел к ней на четвереньках и соединялся с нею.

"Тот, кто должен быть помазан на царство – не как князь, но как скотина, не как король, но как преступник, – выходит перед народом на четвереньках, признавая себя зверем с не меньшим бесстыдством, нежели безрассудством. Кобылу немедленно убивают, разрезают на куски и варят, и для него приготовляется ванна в наваре. Сидя там, он поедает мясо, которое приносят ему, люди же стоят кругом и также едят его. Он также должен пить тот навар, в котором он помылся, и не набирая его в какой-либо сосуд или даже в руку, но хлебая его ртом. Исполнив должным образом все эти нечестивые дела, он подтверждает свое королевское достоинство и владение".

Этому обряду существует параллель в индийском жертвоприношении лошади по подобному же случаю; однако здесь с силами плодородия соединялся не сам король, а его супруга. Но наиболее обычной формой инаугурации короля было вручение ему белого жезла как знака королевской власти. Верховному королю его давал наиболее выдающийся король из числа его вассалов. Королю-вассалу жезл вручал сам Верховный король.

Символические и магические камни также были тесно связаны с церемониями королевской инаугурации. Согласно ученой традиции, хорошо известный Лиа Фаль ("Камень Фаль"), например, кричал, когда на него вступал законный король Ирландии. Когда на него вступил Верховный король – Конн Ста Битв, – камень прокричал много раз. Друиды сочли, что это число наследников Конна, которые станут королями Ирландии. На таких инаугурациях использовались и многие другие священные камни, что свидетельствует о широко распространенной среди кельтов вере в сверхъестественную силу камней.

Все наши данные говорят о том, что у кельтов, как и во многих древних обществах, король или вождь считался наполовину священным существом, любимцем богов, если он был правильным образом избран, и неугодным богам – если был избран неправильно; и все это могло иметь соответственно положительное или отрицательное воздействие на всю страну, плодородие земли и благополучие племени в целом. Его жизнь была опутана табу. Инаугурация и последующая деятельность короля были основаны на ритуале, умилостивлении богов и интерпретации их требований и предпочтений. Ослабевшего, стареющего короля, возможно, ритуальным образом убивали до того, как потеря сил могла оказать свое влияние на плодородие его царства. В ранних текстах есть кое-какие намеки на это, но писцы-монахи, конечно, могли писать о таких откровенно языческих и враждебных христианству вещах лишь в завуалированной форме.

Ученость и литература

В ходе нашего обзора повседневной жизни кельтских народов мы уже не единожды упоминали эти аспекты кельтского образа жизни, поскольку они были, по сути, основой всей мысли и действия кельтов. В этом разделе мы бросим лишь краткий взгляд на эти факторы, считая их при этом отнюдь не случайными в повседневной жизни и поведении кельтов вообще.

Мы должны рассмотреть формальную природу учености и ее передачи, а также отношения между учителем и учеником и способы общения между ними. У нас для этого не так много возможностей, поскольку рамки нашего труда, по сути, не позволяют нам заглядывать в христианский период, как таковой, в то время как письмо на местных языках зародилось уже в христианское время. У нас нет записей литературы кельтов в континентальной Европе, сделанных самими этими кельтами, хотя по античным источникам мы можем предполагать, что устная литературная традиция была столь же богата, как и традиция островных кельтов.

Кельты как народ всегда от природы стремились к учению и интеллектуальным упражнениям. Чужестранцев, которые общались с ними, всегда поражал и заинтересовывал этот аспект их характера: нередко грубая и зачастую неряшливая домашняя обстановка и то, как утонченно и элегантно они пользовались речью, как ценили лингвистические тонкости. Даже в Новое время способность кельтов к обучению и то, как они уважают умственную деятельность, удивляли наблюдателей. Доктор Джонсон в своем знаменитом описании поездки в шотландские горы постоянно говорит об этом. Да и сегодня шотландский, ирландский или валлийский почтальон или фермер могут в разговоре о литературе и языках посрамить многих приезжих, пусть даже и с университетским образованием.

Конечно, кельтские аристократы проводили много времени в пьяном разгуле. Ученые люди тоже нередко были пьяны – но пьяны словами и обожали использовать их множеством утонченнейших способов и придавать своим высказываниям самые разнообразные значения. Они любили перемежать скупые, острые, немногословные утверждения с цветистыми пространными описаниями, изобилующими множеством прилагательных, что нередко оказывается утомительным. О галльской литературе никаких сведений у нас нет, однако есть все основания предполагать, что она была столь же богата, жизненна и разнообразна, как в случае Британских островов – письменный материал островных кельтов и сохранившаяся в кельтских областях устная традиция.

Обычай восхвалять вождей, столь свойственный ирландской и валлийской литературе, практиковался и в Галлии. Как мы уже видели, Афиней, цитируя Посидония, говорит: "Кельты даже на войне не расстаются со своими нахлебниками, которых они называют параситами. Нахлебники воздают им хвалы и публично, когда те собираются вместе, и в частном порядке, каждому в отдельности. Музыкой слух им ласкают так называемые барды – сочинители песенных славословий".

Даже сегодня, в устной традиции обитателей гор и островов Шотландии, говорящих на гэльском языке, люди помнят и поют похвальные песни, сочиненные для вождей далекого прошлого, образ жизни которых немногим отличался от образа жизни вождей железного века, о которых мы здесь говорим. Афиней, цитируя Посидония, рассказывает историю о вожде Ловернии, который устроил большой праздник: "Когда же подошел назначенный им конец празднеству, вдруг явился к нему припозднившийся варварский поэт (бард) и принялся оплакивать свое опоздание и воспевать величие вождя; тому это так понравилось, что, приказав подать мешок с золотом, он бросил его бежавшему за колесницей поэту. А тот, подхватив подарок, стал петь, что даже следы, оставляемые на земле его колесницей, несут людям золото и благодеяния".

Диодор Сицилийский говорит о галлах: "В речах они немногословны и иносказательны, зачастую прибегают к преувеличениям, чтобы возвысить самих себя, а других – унизить, привыкли угрожать, бахвалиться и превозносить самих себя, однако умом остры и к обучению склонны".

Все это весьма соответствует тому, что мы знаем из письменных ирландских источников, – например, намеренно темный язык древних правовых трактатов, о котором мы уже говорили.

Полагали, что ирландские ученые знали какой-то тайный язык, который называли bérla na filed, который понимали только те, кто был посвящен в его секреты. Интересно, что и герой Кухулин, и его супруга Эмер в совершенстве владели этим "языком". Кельтские герои и героини не были пустоголовыми красавцами и красавицами. Их умы были столь же утонченными и проницательными, сколь прекрасными и лишенными каких-либо недостатков – в соответствии с кельтской эстетикой – были их тела. Страбон говорит о галлах: "Если же их убедить, то они легко доступны соображениям пользы, так что способны воспринимать не только образование вообще, но также науку". О друидах Цезарь пишет: "Говорят, они учат наизусть множество стихов, и поэтому некоторые остаются в школе друидов по двадцати лет. Они считают даже грехом записывать эти стихи". Так что на основании таких случайных замечаний и островных текстов мы можем предполагать существование в кельтской Европе процветающей устной литературы, как поэтической, так и прозаической, а также культовых легенд.

Хотя в Ирландии бард, с его приверженностью к хвалебным стихам в честь королей и аристократов, был важным членом общества, еще важнее был филид. Это слово стало значить "поэт", но первоначальное его значение – "провидец"; может быть, в какой-то период к филидам перешли некоторые атрибуты друидов. Филиды могли прибегать к множествам различных способов гадания. Также они обладали сверхъестественной силой, с помощью которой могли наносить людям ущерб или даже убивать их своей сатирой. Так что первоначально в чисто языческом обществе филид должен был иметь как религиозные, так и светские функции. Для того чтобы научиться своему искусству, филиду требовалось до 12 лет. Мы не знаем, действительно ли эти высокоспециализированные поэты и мудрецы узурпировали некоторые функции друидов после прихода христианства, или же это случилось раньше. Филиды, как и барды, обучались в своих школах. Как указывает Джексон, это обучение было устным и основывалось на принципе вопросов и ответов. Учитель произносил вслух то, что следовало выучить, а потом ученики повторяли все это вместе. Об этом говорит уже тот факт, что древнеирландский глагол "учить" – for-cain – буквально означает "перепевать". Филиды учились сочинять стихи в различных поэтических размерах. Они должны были знать такие вещи, как генеалогии, ученые традиции и героические сказания, а также обладать собственными магическими приемами. Удивительно, что эти школы бардов продолжали успешно существовать в Ирландии вплоть до XVII века, когда старый гэльский мир разрушился под давлением извне. Ученики лежали на своих кроватях в темной комнате и сочиняли стихи; потом учитель исправлял их. Квалифицированный филид превозносил не только своего господина: он мог свободно путешествовать и восхвалять других аристократов. И имел право ожидать, что получит солидное вознаграждение за свои панегирики!

Поэт высшего класса именовался оллав; по закону у него был очень высокий ранг. Он имел право путешествовать со свитой из 24 человек и не без оснований надеялся, что все они будут любезно приняты там, где захотят погостить. По закону ранг оллава фактически равнялся рангу короля небольшого племени, что свидетельствовало о его власти. Поэты могли свободно путешествовать, их защищал закон; однако самой большой защитой фактически служила им сила сатиры, то, что люди верили в нее и страшились ее результатов. Мы уже видели, как в "Похищении быка из Куальнге", когда Медб пожелала, чтобы Фер Диад сражался в поединке против своего друга и совоспитанника Кухулина, "отправила к нему королева друидов, заклинателей и певцов, чтобы пропели они три леденящие песни и трижды закляли его, да возвели на лицо Фер Диада три порчи – позора, стыда, поношения, что, откажись он идти, сулили гибель немедля иль в девять дней срока".

Из того же "Похищения" мы узнаем, что ученым людям даровалась защита и свободный доступ на территорию различных племен. Кухулин спрашивает колесничего Ибара, почему этот брод называется Ат на Форайре.

"– Знаю, – сказал Ибар, – денно и нощно стоит там в дозоре один из славнейших уладов, дабы самому сразиться за весь Улад, если задумает недруг пойти на уладов войною. А случись кому из мудрецов и филидов оставить наш край без достойной награды, дело его – поднести им сокровищ и разных подарков во славу всей нашей страны. Тем же из них, кто идет ко двору Конхобара, будет в пути он защитой до самого ложа владыки, где прежде всех прочих по правую должны быть пропеты их песни и сказы".

Поэты и пророки были в чести, и аристократы прилагали все усилия, чтобы не обидеть их. Таким образом они зарабатывали себе репутацию щедрых и порядочных людей.

Друиды также преподавали в школах свою друидическую науку: учились интерпретировать предзнаменования и постигали другие аспекты своей профессии. В "Похищении быка из Куальнге" мы читаем: "Друид, что зовется Катбадом, обучал друидической мудрости восьмерых учеников к северо-востоку от Эмайна. Спросил один из них, дурные иль добрые знаки являлись Катбаду в тот день".

Есть свидетельства о том, что ученые и купцы в какой-то мере умели читать. Об этом говорят нам античные авторы. Цезарь утверждает: "Они считают даже грехом записывать эти стихи, между тем как почти во всех других случаях, именно в общественных и частных записях, они пользуются греческим алфавитом".

На юге Галлии были найдены надписи на галльском языке, но греческими буквами. Существуют также кельтские легенды на монетах, календарь из Колиньи (о нем речь пойдет ниже) и такие странные предметы, как железный меч из Швейцарии, который датируется I веком до н. э., на котором греческими буквами проштамповано имя "Коризий". Есть также указание на то, что некоторые кельты умели писать: об этом, по крайней мере, говорят граффити римскими буквами на керамике из Колчестера – белгского оппидума Камулодун, – которые датируются периодом до римского завоевания. Друидов очень заботили календарные вычисления; об этом говорят многие античные писатели. Так, Плиний говорит там, что друиды измеряли месяцы и годы по лунному календарю: "Омелу же находят на дубе весьма редко, и если это случается, то ее собирают с должными религиозными обрядами и, если возможно, на шестой день лунного месяца (ибо именно по луне они измеряют свои месяцы и годы, и также свои века по тридцать лет)".

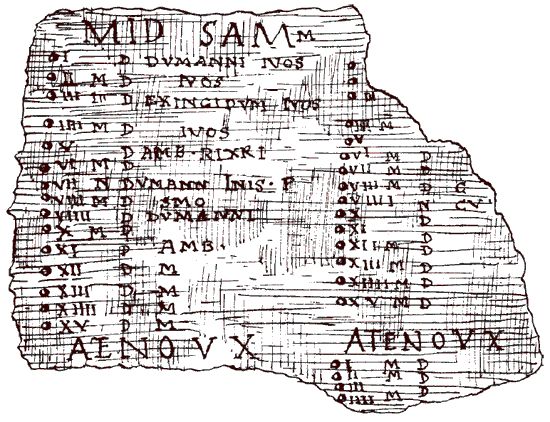

О владении календарными вычислениями говорит открытие сохранившегося лишь во фрагментах замечательного календаря из Колиньи: он дает нам жизненно важную информацию об этом аспекте интеллектуальных достижений кельтов. Календарь представляет собой остатки огромной бронзовой пластинки, на которой был выгравирован календарь из 62 следующих друг за другом лунных месяцев. Календарь был составлен на галльском языке; многие слова написаны в сокращенной форме, но числительные и сами буквы римские. Время тут, по истинно кельтскому обычаю, считается ночами; отмечены счастливые и несчастливые дни. О таком счете времени говорит Цезарь: "По этой причине они исчисляют и определяют время не по дням, а по ночам: день рождения, начало месяца и года они исчисляют так, что сначала идет ночь, за ней день".

Определенные названия мест, которые встречаются на континенте, а также личные имена, слова на календаре из Колиньи (рис. 35), некоторые надписи на галльском языке говорят о некоторой грамотности, по крайней мере, в том, что касается родного языка. Хотя они мало что говорят о грамматической структуре этого языка, из них можно составить некоторое представление о его фонетической системе.

Рис. 35. Фрагмент календаря из Колиньи – бронзовая пластинка, обнаруженная в Буре (департамент Эн, Франция).

Древнейшие ирландские письменные документы (которые фактически находятся за рамками нашей книги) – это надписи на алфавите, который именуется огамом (рис. 36). Огам был основан на латинском алфавите. Каждая буква носила название растения или дерева. Например, С – это coll ("падуб"); D – это daur ("дуб") и так далее. Судя по всему, эта система зародилась в Ирландии в эпоху, непосредственно предшествовавшую эпохе христианства. Огам был, как указывает Диллон, преимущественно церемониальным письмом; его находят только на мемориальных камнях. В героических сагах он связан с погребальными обрядами или таинственными сообщениями. В "Похищении быка из Куальнге" мы читаем: "Пустился в путь Суалтайм предостеречь уладов, а Кухулин направился к лесу и одним ударом срубил молодое деревце дуба у самого основания. Стоя на одной ноге и прикрыв один глаз, связал он его одной рукой в кольцо и, начертав письмена на огаме, водрузил на острый верх камня в Ард Куиллен. Затем натянул его Кухулин до самого поперечья камня и отправился на условленную встречу… Приблизились ирландские воины к камню и принялись в изумлении разглядывать следы конского пастбища и диковинное кольцо. Снял тогда Айлиль кольцо, передал Фергусу, а тот прочитал надпись и возвестил ирландцам ее смысл. Обратился он к ним и спел такую песнь:

Что значит это кольцо для нас?

Что за тайна в нем скрыта от глаз?

Кто его сюда положил?

Много ль их было? Один ли он был?

Некоторые огамические надписи являются дохристианскими, некоторые – христианскими. Мы не можем датировать их ранее чем концом IV века н. э. Памятные надписи, как правило, упоминают эпонимного божественного предка. Известно около 300 огамических надписей.