Книга Сергея Богатко - это правдивый рассказ о становлении Байкало-Амурской магистрали, судьбах ее первопроходцев, о рискованной работе разведчиков путей сообщения - пилотов, штурманов, радистов механиков особой авиагруппы НКВД - на изысканиях трассы и на тайных маршрутах воины. Снабженная большим количеством архивных материалов, повесть по праву может считаться подлинной хроникой того тяжелого и грозного времени.

Сергей Богатко работает в газете "Гудок". Он опытный журналист, политический обозреватель, член Союза писателей России. В прошлом - инженер-гидролог. В 60-е годы был начальником одного из изыскательских отрядов, принимавших участие в полевых исследованиях горно-таежных районов, где теперь пролегла трасса БАМа. Документальная повесть "Особая группа НКВД" - результат многолетней работы автора с засекреченными архивами, изучения документов, воспоминаний очевидцев, встреч и бесед с немногими оставшимися в живых участниками событий.

Время действия повести - 1920–1940-е годы.

Все, о чем здесь рассказывается, происходило на самом деле…

Содержание:

Вставал рассвет… 1

Тощий курсант из города мечтателей 2

Ворошиловские завтраки 5

Триста орлов, шестьдесят соколов 6

Экспедиция приглашает навигаторов 9

Партия ВОЛКа в сопровождении трех "гитар" 11

Тайна ледяной шахты 13

Операция "Чет-и-нечет" 14

Крылатые лодки штурмуют перевалы 16

Гидропорт на Олекме 18

Ликвидация 24

Верхом на цистерне с бензином 25

Механик тобой не доволен 30

Карты в руках НКВД 32

Смотри: самолет! 34

Вас разыскивает "Гроза" 39

Самый опасный груз 41

Разбить черное зеркало 42

Рыцарские странствия летчика Борисова 45

Дезертиры трудового фронта 46

Охота на крупповского монстра 49

Солдат-мотор 51

Бамовский функельшпиль 53

"Джентльмены, запускайте моторы!" 54

Черт в санях 56

Третий вояж "графа Люксембургского" 58

Падаем, кувыркаемся… 60

"По небу полуночи" 63

Славянский мост 64

Девушка по имени Тереза 66

Эпилог 67

Сергей Богатко

Особая группа НКВД

Вставал рассвет…

Утром радист должен был умереть. Как и все бойцы группы, попавшей в засаду, он понимал, что с восходом солнца ни одному из них не удастся вырваться из окружения. Но умереть решил не от вражеской пули в последнем отчаянном броске, а здесь, под кряжистым вязом. Круглая теплая граната Ф-1 висела у него на поясе под курткой всегда - и днем, и ночью. Радист не мог допустить риска попасть в руки фашистов раненым или контуженным, ибо знал, какие нечеловеческие муки уготованы ему - начальнику связи партизанского объединения, инструктору спецшколы Центра. Когда каратели пойдут прочесывать лес и начнется последний бой, он прижмется лицом к земле и выдернет чеку… Товарищи не осудят его. Так поступали многие радисты. Из Ленинграда сообщили, что в отряде тов. Родина радист Пушкарев, окруженный карателями, подорвал себя гранатой, уничтожив и рацию. Выпускница Московской спецшколы, радистка отряда имени Чапаева Вера Бирюкова отстреливалась до последнего патрона и взорвала себя гранатой. В Прибалтике тяжело раненные Валентина Калван и Николай Покидов последней гранатой взорвали себя и радиостанцию. Мученическую смерть приняла радистка Антонина Чередниченко из соединения Сабурова, схваченная при переходе в дальний отряд. Ее изуродованный труп обнаружили у села Боровичи. Пришел черед инструктору последовать за своими учениками.

Тихо было в брянском лесу. Лишь изредка в чашу доносился перестук крупнокалиберных пулеметов да молодая листва на верхушках деревьев озарялась ядовито-ярким светом немецких ракет. И с тоской думал радист о том, что не довелось ему дожить и до тридцати лет, что окружает их всего лишь европейский лес, а не забайкальская тайга - глухая, бескрайняя, непролазная. Там, на изысканиях трассы Байкало-Амурской магистрали, в аэрофотосъемочной группе НКВД радист Виктор Ломанович работал накануне войны. Тайга укрыла бы их всех. А здесь, загнанные в зеленый квадрат, они обречены на верную гибель.

Гитлеровцы тоже понимали это и действовали не спеша, методически. Да и куда им было торопиться?.. Лесной массив ограничен с трех сторон широкими просеками. По углам выставлены танки и бронемашины, пронизывающие пулеметным огнем три направления так, что и зайцу не проскочить. Патроны у партизан на исходе. С четвертой стороны простирается болото, ровное и открытое. Людей, преодолевающих трясину, можно будет расстрел и мать на выбор, как в тире.

Еще недавно лесная зона Брянщины была обширным партизанским краем. Объединение полковника госбезопасности Дмитрия Емлютина насчитывало более 23 тысяч бойцов. На сотнях квадратных километров располагались базы партизан с аэродромами, радиосетью и мощным узлом связи, были свои передвижные киноустановки, типография. По ночам нередко прилетали к ним самолеты полка Гризодубовой, и даже одно время в их распоряжении находилось звено По-2 для оперативной работы с отдаленными отрядами. В сентябре 1942 года немцы попытались ликвидировать партизанский край. В операции приняли участие несколько пехотных полков, батальон СС, зондеркоманды. Предупрежденные своей агентурой партизаны оказали жестокий отпор. Каратели потеряли в боях сотни солдат и отступили. Емлютина вызвали в Кремль, откуда он вскоре прилетел с "Золотой Звездой" Героя на груди. Но незадолго до начала битвы на Орловско-Курской дуге фашисты всерьез взялись вычищать свой тыл. На разгром объединения Емлютина они бросили полнокровные фронтовые дивизии - с танками, самолетами, артиллерией. Лесная оборона вскоре оказалась сломленной, и по законам партизанской войны отряды, рассредоточившись, стали с боями пробиваться из окружения. Каратели шли со всех сторон. Они врезались в леса, вырубали широкие просеки. Обломками разрушенных домов отсыпали дороги, чтобы подтянуть тяжелую военную технику; устраивали засады и облавы, артиллерийские налеты, бомбардировки с воздуха; минировали лесные тропы, засылали в отряды агентуру…

Выбитые со своих баз партизаны уходили из-под ударов мелкими группами, нащупывая слабые звенья в огненном кольце. Тяжелое снаряжение, орудия, радиостанции, типографии закапывали в тайниках. С собой брали только то, что могли унести. Но все больше становилось раненых на руках, все меньше оставалось боеприпасов. Вырваться удавалось далеко не всем.

Штабная группа численностью около пятидесяти человек, в которой находился начальник связи объединения Ломанович (позывной "Вал"), попала в безвыходное положение. К вечеру это стало ясно не только начальнику штаба Гоголюку и комиссару Бондаренко, но и самым молодым партизанам из взвода охраны. Связаться с Центром, чтобы вызвать бомбардировщиков и под огнем попытаться прорваться, они не могли. Шифровальщик вместе с кодами пропал бесследно; возможно, был убит или бродил где-то по лесам с другой группой. Помощи ждать было неоткуда, под утро их ждали на просеках пулеметы…

В последний раз Виктор Ломанович развернул среди деревьев антенну, включил "Северок" на прием. Среди океана звуков, наполнявших эфир, бывалый радист вскоре различил знакомый телеграфный "почерк" старого друга по бамовским изысканиям. Это был Василий Завидонов, который теперь служил в Центральном штабе партизанского движения вместе с другими бамовцами - радистом Филипповым и начальником связи, опытнейшим асом-коротковолновиком Ярославцевым.

Василий вел обычный ночной радиосеанс с одним из более счастливых партизанских отрядов. По мелодии "морзянки" Ломанович безошибочно распознал руку друга, работающего на ключе. И тут в первый и последний раз в своей жизни Вал нарушил святое правило партизанских радистов - вышел на связь открытым текстом. Не называя ни Завидонова, ни себя, надеясь только, что друг все поймет, он передал в эфир серии сигналов, обозначающих примерно следующее:

"Узнаешь меня?.."

"Узнаю", - немедленно отозвался Завидонов и замер.

"Передай нашим, чтобы не ждали, - телеграфировал Ломанович. - Прощай. Станция сворачивается."

Условная фраза "Станция сворачивается" означала, что с данной минуты позывного "Вал" больше не существует, и если Вал вновь появится в эфире, то это будет уже не он, а оборотень, работающий под диктовку гестапо.

"Понял тебя. Прощай", - отстучал Завидонов и продолжал напряженно вслушиваться в эфир, отчетливо понимая, что ждет он теперь напрасно.

В темноте, ощупью, Ломанович смотал на рогатульку провода антенны, отключил батареи питания. Майская короткая ночь кончалась, небо на востоке начинало светлеть. Оставалось последнее: испортить рацию, раздавить пассатижами ее маленькое кристаллическое сердце - кварц, настроенный на волну Центра, а затем уничтожить себя и вместе с собой все, что знает о товарищах, работающих во вражеском тылу.

А на рассвете от болот начал подниматься туман. Туман вставал такой густоты, что в двух шагах нельзя было различить человека. Точно сама брянская земля вздумала воспротивиться происходящему, не желая отдавать чужеземцам своих сыновей.

Гитлеровцы забеспокоились, стали пускать ракеты, открыли беспорядочный огонь. Но ни шальная стрельба в "молоко", ни ракеты им не помогали. Потом каратели разом прекратили пальбу, принялись вслушиваться, надеясь хотя бы на слух определить, где идут партизаны. А те под покровом седого тумана двигались через болото бесшумно, как призраки.

Когда окружение было уже далеко позади, комиссар Бондаренко, чуть подотстав, на ходу дружески подмигнул Виктору Ломановичу:

- Выходит, Витя, рано попрощались…

Вал, измученный своими увесистыми сумками с аппаратурой, батареями питания, смотанной антенной, остановился и шапкой вытер мокрое от пота лицо.

Комиссар тоже остановился и пристально, словно не узнавая, смотрел на радиста.

- А ведь ты, парень, седой, - тихо проговорил он. И, насупившись, спросил жестко:

- Рация цела? Нужна связь с Центром.

- "Северок" работает, да что толку? Шифров-то нет.

- Знаю. Но сейчас - кровь из носу, а чтобы связь была. Думай, чекист, - не мне тебя учить, как без ключа замки открывают. Ты ведь из особой авиагруппы НКВД. Может быть, тебе поверят.

- Там никому не поверят.

- А ты думай, думай!..

Бондаренко вновь тяжело зашагал, догоняя ушедшего вперед начальника штаба. Группа вырвалась из кольца. И надо было надеяться, что не они одни остались в брянских лесах; наверняка кто-то еще уцелел. Значит, это не разгром. Значит, надо вновь собирать силы в кулак, надо действовать.

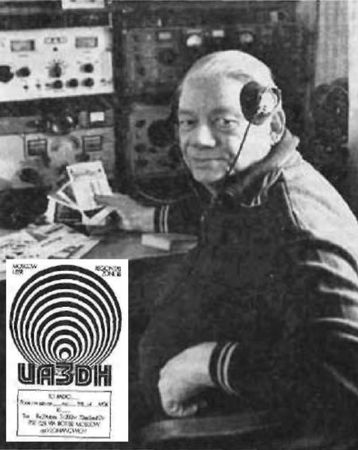

Ас-коротковолновик Виктор Александрович Ломанович

Тощий курсант из города мечтателей

Это диковинное дерево стояло на окраине Калуги. Оно выросло посреди поля, и, как это бывает с одиноко стоящими деревьями, у макушки ветви завернулись к центру. Получилось кресло, в котором можно было полулежать, раскинув руки и ноги. В безоблачный полдень лета 1930 года там расположился мальчишка-оборванец и неотрывно смотрел в небо. Проходившие внизу по тропинке горожане вряд ли замечали худющего подростка, угнездившегося высоко над землей.

Для мальчика - Феди Румянцева - это было не кресло, а кабина астронавта. Отсюда интересно было по вечерам следить сквозь сетку черных ветвей за ходом планет, за перемещением нем звездного купола. Старик Циолковский, живший в их городе, упорно всем доказывал, что уже скоро начнутся полеты к ближайшим планетам. Этого необыкновенного человека иногда видели на улицах - седого, косматого, в шляпе и плаще-крылатке, озабоченного решением какой-то трудной задачи и всегда спешащего. Редко кто решался подойти и спросить о чем-нибудь. Какие-то важные люди иногда приезжали на автомобилях к Циолковскому и тоже заметно робели, когда входили в его дом.

Федя Румянцев верил в межзвездные полеты и страстно желал поскорее увидеть, как это будет происходить: сначала дирижабли, потом аэропланы и наконец, ракетопланы…

В тот безоблачный полдень 1930 года мальчик услышал необычный гул, нараставший откуда-то с высоты. Гул похожий на шмелиный, но высокого тона и очень настойчивый. И наконец Федя увидел: в синеве неба медленно двигался аэроплан. Это был одномоторный, но довольно большой самолет-моноплан. Мальчик еще два года назад на газетных фотографиях видел его и узнал сразу по характерному эллиптическому очертанию крыльев и заостренному носу. Это был К-4 - самолет конструкции Константина Калинина. На таком аэроплане в августе 1928 года пилот Снегирев и штурман Спирин совершили рекордный перелет по маршруту Харьков-Москва-Иркутск-Москва-Харьков. Самолет у них был особый, именной, назывался он "Червона Украина".

Аппарат шел стороной и очень высоко. Вот только странно вел себя летчик. Двигался по направлению к Калуге, потом развернулся. Значит, рейс не пассажирский. Катает любителей острых ощущений? Но вместо того чтобы с жужжанием промчаться над городом, полюбоваться своим отражением в речном зеркале Оки, заглянуть в жерло дымящей заводской трубы, летчик вел аэроплан только прямо, над совсем неинтересными холмами, перелесками, затем круто разворачивал машину и так же прямо, на той же высоте, хотя и поодаль, двигался в противоположную сторону. Так пашет трактор в поле. "Наверное, ищет что-то или учится летать, - объяснял себе мальчик поведение пилота, - отрабатывает какой-то строгий урок. Должно быть, ему задано расчертить небесный купол над Калугой прямыми параллельными трассами. А может быть, выполняет упражнение на точность курса?" вдруг при развороте острый солнечный зайчик сверкнул на миг в днище аэроплана. Стекло!.. Но зачем летчику хрупкое стекло под ногами, когда он может выглянуть и даже свеситься из кабины? И тогда Федя догадался: был объектив фотоаппарата. Летчик ведет машину так ровно, потому что снимает всю местность подряд, чтобы потом из фотографий получилась карта, на которой запечатлено все как есть: и город, и пойма, и река, и дерево на окраине… Это разведчик, это летающий глаз, который внимательно, ничего не пропуская, рассматривает территорию, чтобы потом по снимкам начертить карту, построить завод, или дорогу, или мост. Око летящее… Вскоре с южной стороны стали наползать облака. Аэроплан резко взял в сторону и, сверкнув на прощанье стеклянным своим "глазом", быстро удалился.

К-4 - пассажирский, санитарный, аэрофотосъемочный

Самолет конструкции Константина Калинина отличался простотой и экономичностью. Один мотор мощностью около 300 лошадиных сил. К-4 был выпущен в 1928 году сразу в трех модификациях: пассажирский, санитарный и аэрофотосъемочный. Пассажирский мог взять четырех пассажиров, багаж и почту, - по весу 410 килограммов полезного груза. Съемку вели через специальный люк в полу кабины. Аппаратуру обслуживали два оператора. Всего было построено двадцать два экземпляра К-4. Наиболее успешно применялся в аэрофотосъемке.

Летчик М. А. Снегирев, установивший в 1928 году на К-4 рекорд дальности, позднее - 21 ноября 1933 года - погиб при испытаниях самолета-гиганта семимоторного (по 750 л. с. каждый) тяжелого бомбардировщика К-7. Катастрофа произошла из-за разрушения хвостовой балки.

Назавтра мальчик не смог вернуться в свою "навигаторскую кабину" - много было работы по дому, а потом аэросъемочный самолет уже больше не появлялся над Калугой. Но тот день остался в памяти на всю жизнь.

Федя Румянцев и раньше видел аэропланы, знал, как они устроены: в маленькой школьной библиотеке были журналы с подробным описанием самых разных летательных аппаратов. А позапрошлым летом ему посчастливилось совсем близко подойти к настоящим самолетам, потрогать их и даже, подпрыгнув, заглянуть в открытую кабину. В Калугу тогда прилетели сразу две крылатые машины. Правда без фотокамеры и поменьше в размерах… Жужжа моторами, они дол го кружили восьмерками., словно созывая публику потом одна за другой опустились на лужайку неподалеку от дома Румянцевых.

К месту их посадки со всех улиц стекались люди. Аэропланы еще катились но траве, а табуны ребятишек, сверкая пятками, уже мчались по лугу, обгоняя и окружая неуклюже выруливающие крылатые машины. Да что дети казалось, все население города, способное двигаться высыпало на окраину - смотреть летательные аппараты! На мальчишек летчики произвели неотразимое впечатление В шлемах с очками-"консервами", в кожаных костюмах ботинках с крагами, в перчатках с раструбом и с планшетами на ремнях через плечо, они казались небожителями, случайно спустившимися на землю. Их лица были мужественны и веселы.