II

Регентом и протектором обоих государств стал Джон Плантагенет, герцог Бедфордский, и даже в этом семействе талантливых и неистовых деятелей мало кто мог соперничать с ним. Большую часть времени он проводил, руководя французским походом, оставив Англию на своего брата Хамфри Глостерского, который не справлялся с возложенными обязанностями и рассорился с епископами и дворянами, поэтому Джону часто приходилось выручать его из разных передряг.

Но главные события истории разворачивались во Франции. Бедфорд уступал Генриху V, с которым могли сравниться немногие, но сумел сохранить с Бургундией превосходные отношения. Его действия создавали впечатление, что он старается управлять Францией в ее интересах. Он реформировал судебную систему и основал Каннский университет. Правителями провинций "в послушание королю Генриху" назначались французы; и подавляющее большинство членов регентского совета тоже были французы. Регулярно созывались Генеральные штаты, и тогдашние хроники говорят о Бедфорде с непритворным восхищением. Короче говоря, ему удалось покорить ту часть Франции, которую Генрих V завоевал. Ги де Бутийе, командовавший обороной Руана против Генриха V Английского, стал преданным прево города Парижа при Генрихе II Французском.

И все же англичан принимали лишь высшие классы общества, а под ними оставалась немая оппозиция. Бедфорд проводил просвещенную политику, направленную на примирение, но те, кто осуществлял ее внизу, не были ни просвещенными, ни мирными. Это были захватчики, чужаки, "годоны", так они себя и вели. Приходя в город, они забирали яйца и кур, молоко и коров, насиловали всех женщин, которые попадались на глаза. Бургундцы, говорившие на французском языке, были не намного лучше; и на этом низком уровне дело редко обходилось без уличных драк и скандалов.

Безусловно, не так было в крупных городах, где командование поддерживало порядок, но англо-бургундская оккупация тяжким бременем легла на сельскую местность, и его тяжесть усугублялась условиями, в которых шла война. Англичане довольно прочно закрепились в оккупированной Нормандии и не имели необходимости устанавливать особый надзор, а в Пикардии и на севере Шампани бургундский герцог был законным сюзереном и не мог считаться захватчиком. Но в Мэне, Анжу, Иль-де-Франсе, Южной Шампани то и дело попадались островки сопротивления, тут и там бунтовали жители городков, владельцы отдельных замков, стоящие за дофина. И туда тянулись отряды англичан и бургундцев, высматривая очаги оппозиции, чтобы подавить их, а заодно пограбить под предлогом, что они встретили противодействие, действительное или мнимое - неизвестно.

У англо-бургундцев не хватало сил, чтобы систематически уничтожать эти островки сопротивления. Англия только начала приходить в себя после двух эпидемий "черной смерти", и ее народонаселение насчитывало около 2 миллионов человек; а на территории Франции тех лет проживало около 20 миллионов. Часть из них принадлежала к настроенным за англичан бургундцам, но численное превосходство французов было велико, к тому же во время регентства Бедфорда на службе у французов находилось значительное количество шотландцев.

Эти числа сами по себе не могли воспрепятствовать полному покорению Франции. Англия когда-то перешла под власть столь же малочисленных по отношению к основному населению норманнов, да и Александр Великий завоевал весь Восток с войском, чуть более чем вдвое превосходившим английский контингент, который Бедфорд мог разместить во Франции. Но нужно учитывать местные условия. По всей территории к югу от Луары и вдоль ее русла были плацдармы, подчинявшиеся французскому правительству, которое, каким бы презренным, неумелым и корыстным оно ни было, имело право заявлять о своей легитимности. Пока Франция владела значительной частью территории и была способна собирать армии и взимать налоги, пока у нее был административный центр, завоевание нельзя было считать завершенным. Именно отсутствие центра управления сопротивлением привело к тому, что захватчики победили в Персии и позже в Англии; уничтожение такого центра сделало победу при Лас-Навас-де-Толоса решающей.

Немаловажную роль играли способы ведения войны в ту эпоху. Почти за сто лет до того английский король Эдуард заменил феодальные призывы в армию долгосрочной оплачиваемой службой профессиональных солдат и разработал тактическую доктрину наилучшего использования такой армии. Его тактика основывалась на построении плотного блока пеших латников, вооруженных копьями, мечами и боевыми топорами, расположенного между выдвинутыми вперед на флангах клинообразными отрядами лучников. В таком положении англичане ждали атаки. Мощь залповой стрельбы лучников заставляла рыцарскую конницу сбиваться в кучу; тяжеловооруженные рыцари не могли преодолеть зону обстрела без больших потерь. С различными вариациями эта схема использовалась в битвах при Креси, Пуатье, Азенкуре и дюжине мелких сражений. Будучи оплачиваемыми профессионалами, англичане могли позволить себе вести длительные кампании. Как правило, они дожидались атаки, потому что рыцарская честь противника повелевала ему не стоять на месте.

В то время не существовало эффективного средства против английского "ежа". Никакая броня не была способна противостоять стреле, пущенной из английского длинного лука; он позволял вести стрельбу с такой скоростью и дальностью, что оставлял далеко позади другое ручное метательное оружие; и лучники обладали такой подвижностью, что тяжеловооруженные латники оказывались бессильны против них. Владению длинным луком требовалось обучать с ранней юности, но это было нетрудно в стране, большей частью покрытой лесами, где жители обычно добывали себе пропитание охотой. Становясь профессиональными солдатами, они продолжали делать то, к чему привыкли, - стрелять из лука. Вследствие этого английская армия в тех условиях, где ей приходилось воевать, превосходила любую другую европейскую армию и прекрасно сознавала этот факт.

Однако английских лучников всегда было меньше, чем хотелось бы их командирам; кроме того, они не владели осадным искусством. Пушки были еще слишком слабы, чтобы пробить прочную каменную кладку, и слишком громоздки, чтобы использоваться в полевых условиях. Обычно крепости брали осадой, поскольку штурмы обходились слишком дорого, учитывая людские потери, а людские ресурсы были главным дефицитом английской армии.

Итак, война во Франции при регентстве Бедфорда повторяла войну Генриха V; она велась длинной серией осад, время от времени перемежавшейся сражениями. Самое важное из таких сражений состоялось при Вернейле в 1424 году, где французам удалось собрать значительную силу под началом молодого герцога Жана Алансонского при участии многочисленного шотландского контингента. Единственным отличием от классической битвы между английскими и французскими войсками было то, что до атаки с тыла на англичан Алансон выделил ударный отряд для предварительного нападения на английский обоз. Бедфорд предвидел это и оставил сильные отряды лучников охранять обоз; они разметали ударный отряд, нанесли свирепый ответный удар и смяли французскую линию фронта. Алансон попал в плен; Бедфорд доносил о 7 тысячах с лишним убитых и плененных французах. Если цифры не преувеличены, то Вернейль стал для французов таким же тяжелым поражением, как Азенкур.

Таким образом, старый фокус по-прежнему работал. Война осад продолжалась, граница покоренных англичанами земель медленно, но неуклонно продвигалась вперед. Медленно, потому что Бедфорду приходилось периодически наведываться на родину, чтобы распутывать узлы, запутанные его братом. Но в 1427 году Бедфорду удалось привести дела в достаточный порядок, чтобы вернуться и заняться управлением Франции. Он поставил графа Томаса Солсбери во главе полевой армии в 5 тысяч солдат, включая несколько бургундских отрядов, и отдал приказ выступить на осаду Орлеана.

Для войны осад это было здравое стратегическое решение. Орлеан защищал главную переправу через Луару, ближайшую к Парижу; это был один из крупнейших городов, оставшихся в руках дофина (Бордо взяли англичане), символ его власти. Луара обладала каким-то мистическим значением во французской военной истории. Из позднейших событий видно, что не менее трех раз - в 1815, 1871 и 1940 годах Франция сдавалась после того, как врагу удавалось перейти Луару; а прошлое показывает, что когда готам не удалось перейти эту границу в Шалоне с севера, а маврам в Туре с юга, Франция выстояла.

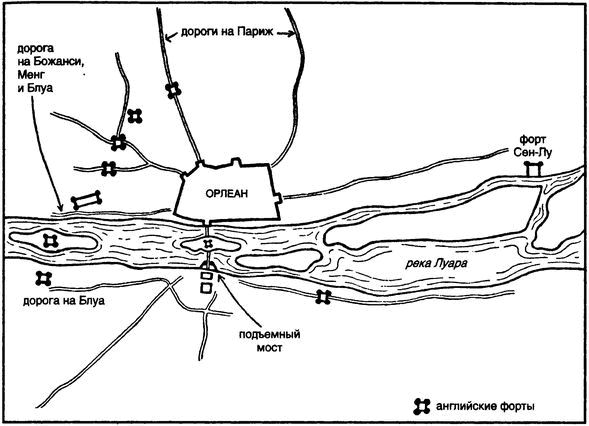

В то время городская часть Орлеана располагалась на северном берегу реки, окруженная зубчатой стеной. Еще одна крепость с двумя сильными башнями - Турель стояла на островке посреди реки, соединенная с городом каменным мостом и подъемным мостом с внешними укреплениями на южном берегу. Солсбери, проявивший себя способным военачальником, рассудил, что ключом к городу является южный вход, и бросил туда свои силы. 23 октября после нескольких неудачных попыток ему удалось штурмом взять укрепление и Турель. На этих позициях главные улицы города оказались в зоне досягаемости его пушек; стоит отметить, что во время этой осадной операции, первой, проводившейся с участием артиллерии, они использовались исключительно для уничтожения живой силы противника.

Вокруг внешних стен на северном берегу англичане устроили шесть фортов, но Солсбери не хватало войск для полного окружения. Промежутки между укреплениями патрулировали конные отряды, которые не могли поставить преграду гонцам или мелким конвоям. Реку не удалось полностью блокировать. Солсбери твердо решил уплотнить осаду и уже приступил к осуществлению своего плана, когда 3 ноября погиб от пушечного ядра; его преемником стал лейтенант Уильям де ла Пол, герцог Суффолкский.

Он участвовал в битвах при Азенкуре и Вернейле, доказал, что способен командовать людьми, и был неплохим дипломатом. Но Суффолк занимался осадой меньше, чем следовало. Год прошел без существенных изменений, и, когда наступил февраль 1429 года, орлеанцы, как и англичане в укрепленных лагерях, стали испытывать недостаток продовольствия.

В этот момент Бедфорд посылает из Парижа продовольственный конвой, в основном бочонки с сельдью, для Великого поста, под охраной тысячи лучников и тысячи двухсот парижских ополченцев. Командовал ими Джон Фастольф, попавший в легенды и пьесы Шекспира под именем Фальстафа, комического персонажа, но на самом деле это был способный офицер. Кто-то в окружении дофина узнал о снаряженном конвое, и граф Клермонский с набранным на скорую руку отрядом из 4 тысяч человек отправился ему наперерез. Он встретился с Фастольфом близ Руврэ 12 февраля, и состоялся не вполне обычный англо-французский бой. Фастольф выстроил повозки в круг (видимо, он слышал, что так поступали гуситы в Богемии), поставив на бочонках с сельдью лучников, а между повозками копейщиков. Французы Клермона не справились с этим непривычным приемом обороны; отряд потерпел сокрушительное поражение, и с ним исчезли последние полевые войска французов.

III

В начале XV века люди персонифицировали религию. Повсеместно признавалось существование добрых ангелов и злых духов, ведавших самыми сокровенными человеческими желаниями. Великий Генрих Завоеватель вполне серьезно обвинял свою мачеху в том, что она занималась колдовством и пыталась наслать порчу на мужа с помощью нечисти. Поэтому неудивительно, что, когда Жанна д'Арк, дочь зажиточного крестьянина из деревушки Домреми на границе с Лотарингией, услышала голоса, она решила, что те ниспосланы ей с небес. Неудивительно и то, что ей поверили.

Голоса принадлежали святому Михаилу, святой Маргарите и святой Екатерине; чаще всего они посещали Жанну, когда она слышала колокольный звон, сзывающий в церковь на молитву. Этот священный обряд она исполняла с искренней преданностью и неизменным усердием. Ее семья стояла за дофина; известно, что однажды им пришлось прятаться в замке, спасаясь от мародерствующих англо-бургундских банд. Когда прибыло известие об осаде Орлеана, голоса изъяснились точнее и стали настойчивее. Они сказали девушке, что она должна покинуть дом, ибо Господь избрал ее своим орудием, чтобы прогнать англичан от осажденного города и добиться коронации дофина в Реймсе как законного сюзерена Франции. В то время Жанне было восемнадцать лет, она была высокая, крепкая девушка с черными волосами, не слишком миловидная.

Когда Жанна сообщила о своем предназначении родителям, они сперва рассердились, потом опечалились - лучше бы ей утонуть, чем оказаться в военном лагере: все прекрасно знали, что это значит для восемнадцатилетней девушки. Гнев и мольбы Жанны ни к чему не привели; но потом дядя отвез ее в Вокулер к де Бодрикуру, местному вождю дофинистов. Должно быть, сначала он со скептицизмом воспринял слова Жанны о божественной миссии, призвавшей ее облачиться в рыцарские доспехи и спасти Францию, который исчез под воздействием ее серьезных, пылких речей и потому, что девушка совершала все обязанности христианки с несомненным благоговением и искренностью. Следует учесть, что по всей стране бродили странствующие монахи, проповедуя божественное избавление от англо-бургундского ига, и девушка могла оказаться орудием небес. Жители Вокулера сложились, чтобы купить ей коня и доспехи, а де Бодрикур предоставил свиту, сопроводившую Жанну в Шинон, где в то время находилась резиденция дофина.

Там Жанна столкнулась с куда большим недоверием. Первый поколебавший это недоверие инцидент случился, когда она узнала короля. Жанну привели в зал, где собралось больше трехсот человек, там среди расфранченных придворных находился скромно одетый Карл. Она направилась прямо к дофину и сказала:

- Дай вам Бог долгой жизни, благородный государь.

- Я не государь, - сказал Карл.

- Во имя Господа, сир, вы, и никто другой, наш государь. Дайте мне войско, чтобы освободить Орлеан и сопроводить вас в Реймс на коронацию. Это воля Божия.

Карл был поражен, он отвел Жанну в сторону и наедине попросил ее явить знамение. Знамение было явлено. Жанна поведала дофину о его сомнениях в законности своего рождения, внушенных распутной матерью, и прибавила, что страхи его беспочвенны.

Этого дофину было достаточно; он прикрепил к ней капеллана и старого рыцаря Жана д'Олнона, под руководством которого она изучала искусство верховой езды и владения мечом. Но знамение не убедило многих придворных и архиепископа Шартрского Рено, примаса Франции. Священнослужитель был готов признать, что Жанна вдохновлена потусторонними силами, но ангелическими или демоническими - неизвестно. Для разрешения этого вопроса он отвез ее в Пуатье, где девушку проэкзаменовали ученые доктора местного университета. Сочетание очевидной искренности и благочестия с правильным пониманием католических догматов убедило их стать сторонниками Жанны д'Арк.

Прошло шесть недель с тех пор, как Жанна приехала в Шинон и пребывала в лихорадочном нетерпении, желая поскорее исполнить свою миссию, ибо голоса сказали ей, что на это у нее чуть больше года. Карл отослал ее в Блуа, где собирались силы французов, поручив ей сопроводить в Орлеан большой конвой провианта и назначив в помощники молодого герцога д'Алансона, выкупленного из вернейльского плена, и Ла Гира Ксентрайля.

В лагере она производила неизгладимое впечатление, всегда облаченная в белые доспехи, верхом на большом вороном скакуне, на котором держалась так ловко, что вызывала восхищение, с белоснежным знаменем в руках с вышитыми французскими лилиями и образом Христа. В ту эпоху, когда новости передавались из уст в уста и по пути не теряли подробностей, естественно, что личность Жанны д'Арк - Девы, как теперь ее звали, - начала обрастать легендами, но некоторые из них должны были на чем-то основываться. Взять, например, случай с мечом. Она отказалась от предложенного меча, сказав, что предназначенное для нее оружие будет найдено в церкви Святой Екатерины в Фиербуа, в старом сундуке, и на нем будут изображены пять крестов. И действительно, в указанном месте был найден меч; именно его она и носила с тех пор. Еще рассказывали о том, как один солдат у ворот Шинона выругался, когда его потеснили в толпе при входе Жанны и ее эскорта в замок.

"Помилуй Господи, - сказала Жанна, - как же ты сквернословишь, когда смерть за твоим плечом?"

Через час он свалился в ров и утонул.

Солдаты в Блуа были убеждены, что их ведет боговдохновенная Дева, и легенды о ней распространялись все дальше. Поведение Девы в роли главнокомандующего армии еще больше усиливало впечатление. Она предоставляла своим помощникам решать военные задачи, не особенно вмешиваясь в их планы, но строго запретила сквернословие, выгоняла из лагеря проституток ударами плоской стороны меча, заставляла солдат регулярно посещать богослужения и ходить на исповедь; но в стратегических вопросах непреклонно стояла на своем. Безусловно, под ее началом была самая высоконравственная армия Средневековья, и никто не показывал недовольства: Жанна давала своим воинам волнующее ощущение победы.

25 апреля она вышла из Блуа. Она хотела идти по северному берегу Луары, заявив, что англичане не высунутся ни из своих "бастилий" - укреплений вокруг города, ни из Божанси и Менга, которые должны были встретиться им по дороге. Заместители настаивали на том, чтобы продвигаться по южному берегу, считая его более безопасным. Средневековая служба новостей - слухи - отлично сработала; пока Жанна оставалась в Шиноне, англичане знали о ней все и беспокоились. Нет, они не признавали, что ее направляют Бог или ангелы. Официально англичане говорили о ней, что она ведьма, чернокнижница; но это делало ее не менее, а более опасной. Мало кто из людей того времени не побоялся бы связываться с черной магией.

Итак, она выступила вдоль южного берега и в окрестностях города встретилась с графом Жаном Дюнуа, комендантом Орлеана, незаконным сыном брата Карла VI. Этот человек, уже прославившийся как один из самых выдающихся воинов Франции, сразу покорился обаянию Жанны. И тут произошел случай с баржами, который объяснить сложнее всего, как бы ни рассматривать истории с мечом и солдатом-сквернословом. Продовольственный конвой следовал по воде, и Дюнуа сказал, что при таком сильном восточном ветре баржам будет невозможно пройти мимо английских фортов, расположенных по берегам реки.

"Вы заблуждаетесь, - сказала Жанна. - Я приношу вам лучшую помощь, чем когда-либо получали города или воины, ибо это помощь небесного царя".

Через полчаса восточный ветер стих; с наступлением ночи подул неправильный, невозможный, несезонный западный ветер, принеся бурю с грозой и ливнем. Ветер был так силен, что парусные баржи смогли тянуть за собой остальные, и Орлеан получил провиант. До самой смерти Дюнуа не мог это забыть.

Новости об успехе колдуньи не лишили английскую армию боевого духа. Той же ночью во время грозы Жанна въехала в Орлеан, прошла крестным ходом по людным улицам, вошла в главную церковь, где читали "Те деум", и вернулась в предоставленное ей помещение, отказавшись посетить банкет. На следующий день она поднялась на крепостную стену, откуда под звук трубы повторила ультиматум, который отправила с вестником к англичанам, требуя, чтобы они уходили восвояси, иначе их ждут бедствия и позор. Уильям Гладсдейл, который командовал Турелью и укреплением с южной стороны, назвал ее "шлюхой Арманьяков"; Жанна заплакала и велела готовиться к бою.