II

В 526 году, за год до того, как Юстиниан официально стал императором, персы пошли войной на Византию. Их армии значительно превышали силы, которые мог выставить на восточных границах Рим, а протяженная пограничная линия была настолько не защищена, что в любой момент можно было ожидать жестокого набега. Командовать войсками в Персоармении Юстиниан послал двух молодых человек: дальнего родственника по имени Ситта и никому не известного командира из императорской гвардии Велизария.

Это назначение со всей очевидностью продемонстрировало феноменальное качество нового императора: его способность судить о людях. Велизарий происходил из фракийских крестьян, не имел ни влияния, ни большого боевого опыта, ни богатства; но он обладал выдающимся талантом. Чтобы упрочить свое положение, ему понадобилось принять участие в двух военных кампаниях; затем в грандиозном сражении при Дарасе он разбил войско персов в два раза больше собственного, и победу принесло ему не только умелое руководство, но и вдохновенная тактика. После этого он занялся реорганизацией армии.

К тому времени она ничем не походила на римскую армию, которая билась при Беневенте. Последний легион был уничтожен в Адрианополе за полтора века до того. Даже если Велизарий пожелал бы возродить пешие войска легионеров, он не мог не понимать, что на обучение солдат ему не хватит времени. Война продолжалась; полководцу нужны были солдаты, готовые вступить в бой на следующий день, а на подготовку сильной пехоты ушли бы годы. Больше того, после Адрианополя традиция была утеряна; пехотинцы византийской армии были немногим лучше маркитантов или ополченцев. Из них могли бы выйти добрые солдаты для обороны на неподвижных позициях и неплохие лучники, но неспособные противостоять уверенной кавалерийской атаке, да и за флангами приходилось приглядывать. Ударной силой византийской армии (как и всех остальных в то время) была конница, составленная из различных родов.

В нее входили, во-первых, федераты, набранные частично из варварских племен, частично из византийских граждан. Они составляли основную часть имперской регулярной армии (если не считать дворцовой стражи - экскубиторов); они отлично проявляли себя на поле боя, но их всегда не хватало; вербовка производилась под конкретную военную кампанию, поэтому состав армии постоянно менялся, не давая кадрам командиров возможность проявить себя и выдвинуться.

Во-вторых, букелларии, их тоже было не очень много; они имели самую разную подготовку и снаряжение, чем ведали их начальники. И наконец, "союзники", варварские племена во главе с вождями. Лучшими и самыми многочисленными во времена Велизария были гунны, превосходные всадники и люди, которых оклеветали. Еще следует упомянуть контингент герулов, имевших репутацию великолепных бойцов, и легкую конницу сарацин.

Отряды варваров были почти так же многочисленны, как византийские войска, а главной их проблемой был вспыльчивый характер. Гунны поголовно считали себя героями и никогда не соглашались отступить, даже чтобы заманить неприятеля в ловушку. Герулы непременно желали сами выбирать позицию в боевом построении, а сарацины часто отправлялись по домам в разгар военной кампании, решив, что добыча того не стоит.

Таким образом, армия, унаследованная Велизарием, не могла похвастаться таким прочным и надежным орудием, как фаланга; ее структура командования была такова, что военачальнику нередко приходилось подчинять стратегию и тактику странностям "союзников", а не поступать так, как он сам считает нужным. Однако именно с этой бесформенной массой Велизарий встретил у Дараса однородную персидскую армию и вышел победителем в битве, где полегло 8 тысяч врагов. Она стала единственным сражением за несколько сотен лет, в котором можно говорить о достойной упоминания тактике. Мысль о том, что воин может совершать маневры, дерясь за двоих, показалась современникам Велизария такой необычной, что он сразу заработал себе славу. После этого к нему начали прислушиваться.

Для реорганизации византийской армии он взял за основу концепцию букеллариев, личных телохранителей больших вельмож. Поскольку Велизарий занимал пост главнокомандующего, ему полагалось больше букеллариев, чем другим, и он набрал из них войско внушительного размера. Вскоре после Дараса оно насчитывало уже полторы тысячи, что в то время было немало. Их набирали отовсюду: у гуннов, готов, римлян, герулов; от федератов их отличало стандартное вооружение, состоявшее из доспехов, копья, меча, мощного лука. Они проходили специальную подготовку по применению оружия. Это была настоящая профессиональная армия в полном смысле слова, и никому, кроме Велизария, ее воины не приносили присягу на верность. Он называл их своим комитатом. Но не только из-за комитата армия Велизария была так хороша; дело в том, что, имея такую сердцевину, он мог сочетать в армии все рода войск, как это сделал Филипп Македонский, который сумел бы извлечь пользу даже из выродившейся пехоты. А если приказы отдавал человек, у которого под началом было полторы тысячи умелых воинов, им подчинились бы даже "союзники".

Конечно, личная присяга была опасным делом и, безусловно, осложнила отношения военачальника с его императором, став позже причиной разногласий между ними. А пока императору нужны были победы, и он получил их. Когда осенью 531 года персидский царь умер, Юстиниан отправил в Ктесифон своих лучших дипломатов, вызвал Велизария с его комитатом в Константинополь и устроил свадьбу своего полководца с женщиной по имени Антонина.

Этот брак свидетельствует о первой попытке Юстиниана снять напряжение, возникшее между ним и его подданным, у которого в распоряжении была более мощная армия, чем у самого императора. Антонина была ближайшей подругой императрицы, и можно было рассчитывать на ее содействие в случае, если бы понадобилось приструнить Велизария из-за чрезмерного честолюбия. Это была дама довольно легкого поведения (не такая редкость в Константинополе того времени), но она поладила с мужем и обладала именно теми качествами, которые хотел видеть в ней Юстиниан.

III

Но Велизарий получил приказ явиться в Константинополь не только для того, чтобы жениться, как и Мунд, командир соединения герулов. Истинная причина ни для кого не была загадкой. Оба военачальника подготавливали один из наиболее амбициозных проектов императора, все замыслы которого имели большой размах. Юстиниан собирался отвоевать Западную империю, начиная с земель вандалов в Северной Африке.

Судя по описанию, этот план равносилен отправке армии из Европы в Китай вокруг мыса Горн; учитывая тогдашнюю технику и средства сообщения, так оно и было. Больше того, незадолго до Юстиниана такую попытку предпринимал император Лев, который создал экскубиторов. Ему удалось собрать стотысячное войско и флот, но вандалы показали ему, почем фунт лиха. У Юстиниана государство было победнее и армия поменьше. Вдобавок ему недоставало объединенной поддержки, особенно в Константинополе.

Наибольшее неприятие новый замысел императора вызвал в среде монофизитов. Их оппозиция носила преимущественно политической характер, отражая противостояние между националистическими интересами и имперскими притязаниями, между Сиро-Египтом и Константинополем, который в качестве столицы обширной империи будет реже прислушиваться к Александрии. Кроме того, оппозиция подпитывалась ненавистью заинтересованных кругов к деятельности Иоанна Каппадокийского, ближайшего соратника и казначея Юстиниана, - он с таким рвением взялся за уклоняющихся от уплаты налогов богачей, которого не упомнило целое поколение. По причинам, о которых будет сказано ниже, мы не можем назвать конкретные имена участников движения инакомыслия или описать, каким образом объединились диссиденты. Но не приходится сомневаться в существовании согласованного подпольного движения, поставившего своей целью свержение Юстиниана через народное восстание, и в том, что главными его зачинщиками были сенаторы и магнаты. Эти методы уже прошли апробацию в истории Византии и обычно оказывались успешными.

Таковы были предпосылки ссоры на ипподроме и демонстративного ухода "зеленых". Она произошла в воскресенье 11 января 532 года. Той ночью повесили семерых боевиков из "зеленых" и "синих", приговоренных к смертной казни за мятеж. Из-за чьей-то оплошности двоим преступникам - одному из "зеленых", другому из "синих" - удалось спастись и укрыться в церкви Святого Лаврентия. Городской префект, он же начальник полиции, выставил вокруг церкви кордон, и понедельник прошел спокойно. Тем временем в подполье шла подготовка.

На следующий день, 13 января, был назначен финал скачек, открывшихся в воскресенье, и в праздничный вторник ипподром заполонили людские толпы. С самого начала стало понятно настроение собравшихся: народ принялся взывать к императору в ложе, прося о милости для двух мятежников в церкви Святого Лаврентия. Поскольку Юстиниан промолчал в ответ, крики становились все яростнее. Во время двадцать второго забега кто-то выкрикнул: "Да здравствуют милосердные "сине-зеленые"!" Собравшиеся как один подхватили клич с таким энтузиазмом, что к последней скачке милосердные "сине-зеленые" толпой повалили из ипподрома.

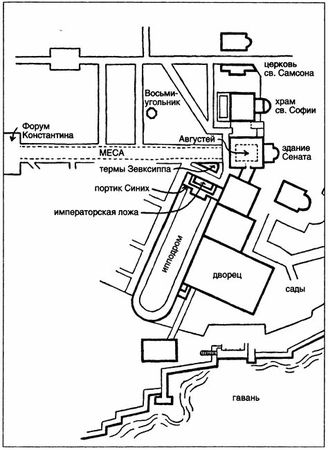

Тот, кто стоял за этим, обладал превосходными тактическими способностями. Вместо того чтобы отправиться к церкви Святого Лаврентия, как можно было ожидать, чернь хлынула к преторию - центральному полицейскому участку. Громилы вломились в него, освободили преступников, перебили часть стражей, а остальных избили и отвели в тайное место, в том числе префекта Эвдемона; подожгли преторий. Разогнав силы правопорядка и лишив их руководства, толпа вылилась на главную улицу Меса, увеличиваясь в размерах и ярости. Восставшие разгромили и подожгли Августей, большой форум с колоннами, вскоре уже пылали главный вход в императорский дворец, здание сената за Августеем и константиновская базилика Святой Софии.

Пожар не унимался почти всю ночь. Утром толпа взялась за бани Зевксиппа, расположенные в углу между ипподромом и Августеем. Бани уже полыхали вовсю, когда разнесся слух, что три высших чиновника государства находятся в императорской ложе на ипподроме. Чернь хлынула на ипподром; между чиновниками и мятежниками завязалась перебранка, во время которой восставшие представили свои требования: сместить Иоанна Каппадокийского, префекта Эвдемона и Трибониана, главу судебного ведомства.

Прошла молва, что Юстиниан согласился пойти на уступку; не обратив на это внимания, толпа покинула ипподром, чтобы устроить еще несколько поджогов и отыскать племянников Анастасия, потерпевших неудачу на выборах императора, когда был избран Юстин. К всеобщему разочарованию, обнаружилось, что двое из них, Ипатий и Помпей, находятся в императорском дворце вместе с Юстинианом, поэтому восставшие направились к дому третьего брата Прова, желая сообщить ему, что он будет новым императором. У Прова хватило ума догадаться о том, что его ждет, и он предпочел скрыться в неизвестном направлении, в ярости толпа спалила его дом.

Уже наступила ночь среды, и дела приняли такой оборот, что обычными способами нельзя было подавить восстание. Тем более, что обычные способы подразумевают использование доместиков и экскубиторов для очистки улиц, но в городе у них было много родных и близких, и они скорее присоединились бы к восстанию, чем стали бы его подавлять. Однако у Юстиниана оставался Мунд с его герулами и Велизарий с его комитатом. Утром в четверг 15 января они предприняли вылазку через сожженные ворота к руинам Августея и там увидели нечто, открывшее подоплеку и цель мятежа.

Оказалось, что они дерутся не с беспорядочной толпой с ее "сине-зеленой" накипью, а с хорошо вооруженными людьми - букеллариями, телохранителями вельмож. Не больше чем эпизодом оказалась попытка священников, прошедших крестным ходом между сражающимися сторонами, остановить побоище; их прогнали с глаз долой: разгорелись страсти, неподвластные таким средствам убеждения. Весь день шли жестокие уличные бои, солдаты Велизария были не очень хорошо снаряжены для этой работы, но с помощью герулов ему удалось очистить большую часть выжженных районов. Он поставил мощную охрану вокруг отвоеванной зоны и пятничным утром возобновил дело к северу от Святой Софии. Бунтовщики ответили тем, что подожгли северную часть города, ветер переносил пламя от дома к дому, бросая в лицо солдатам Велизария, и оно разрушило значительную площадь, уничтожив и больницу Святого Самсона со всеми пациентами.

Видимо, база бунтовщиков находилась в северной части города, около Медного рынка. В субботу 18 января Велизарий попытался добраться до нее, пройдя по улицам на восток от линии наступления предыдущего дня. Повстанцы забаррикадировались в большом здании, называвшемся Восьмиугольником, и оттуда их никак нельзя было выгнать, пока солдаты не подожгли его. Огонь распространился практически по всей главной улице и уничтожил множество важных зданий.

В ту ночь произошли два события. Велизарий доложил, что не достиг никакого успеха, если не считать пожара в Константинополе, и ввиду растущей нехватки еды и воды во дворце Юстиниан приказал удалиться всем, у кого не было там неотложных дел, включая нескольких сенаторов и племянников Анастасия Ипатия и Помпея. Оба клялись в преданности императору, но маловероятно, что клятвы были искренни (раньше Ипатий участвовал в другом заговоре).

Братьев выпроводили из дворца, и, увидев их в воскресенье утром 19 января, мятежники поняли, что им нужно. Ипатия с триумфом пронесли по дымящимся улицам к Форуму Константина и там увенчали золотой цепью, единственной подходящей вещью, которая оказалась под рукой. После этого у Юстиниана пропала последняя надежда убедить мятежников словами, а насильственные методы ни к чему не привели. Он вошел в императорскую ложу ипподрома с Евангелием в руке и пообещал заключить добросовестный мир и объявить полную амнистию. Его встретили криками "Клятвопреступник!", и после возвращения императора во дворец в ложу вошел Ипатий, встреченный ликованием. Немного погодя перед ним предстал перебежчик из дворца по имени Ефраим и сообщил, что Юстиниан со всеми приближенными сбежал, направляясь в Азию, и переворот свершился. У ложи собрались многие сенаторы, которые на тайном совещании решили напасть на дворец сразу, как только окончатся торжества в честь Ипатия.

IV

Ефраим чуть поспешил. Его осведомитель покинул совет у императора сразу после речи Иоанна Каппадокийского, в которой он выступал за побег в Гераклею, и Велизарий согласился с ним в силу безнадежности ситуации с военной точки зрения. Осведомитель не позаботился выслушать следующего оратора - императрицу Феодору.

Насчет этой женщины тогдашние летописцы пришли к совершенно определенному мнению. Они называют ее куртизанкой, так оно и было на самом деле; она воспитывалась для этого занятия. Они соглашаются в том, что она была необычайно одаренной актрисой и красавицей, грациозной и бойкой. Если почитать старых сплетников внимательнее, можно понять, почему она оказалась самым замечательным примером способности Юстиниана выбирать нужных людей.

Когда он увлекся ею, она бросила сцену и свое ремесло, завела ткацкий станок и открыла небольшое дело. Безусловно, ее физическая привлекательность сыграла не последнюю роль в их связи, но далеко не первую; ведь Юстиниана окружали десятки прекрасных женщин, желающих очаровать императора. Их отношения стали союзом разума, характера и духа, большим, чем обыкновенный брак.

Юстиниан дал ей право на владение семейной собственностью, какого никогда не имела женщина в Византии, где, как правило, все имущество жены переходило в руки мужа. Она так умело распоряжалась полученным достоянием, что вызвала восхищение даже Иоанна Каппадокийского. Императрица могла вести теологический диспут с епископом и обсуждать международные дела с дипломатом и часто делала и то и другое. Без ее участия не принимался ни один значительный государственный закон. Союз Юстиниана и Феодоры действовал как единое целое, их сферы власти, различаясь, проникали друг в друга; она, конечно, повлияла на то, что ее муж с такой деликатностью обратился к вопросу монофизитства.

И вот Феодора обратилась к собранию в императорском дворце после того, как осведомитель Ефраима покинул его. Она сказала: "В эту тяжкую пору нет времени спорить, где место женщины и следует ли ей в присутствии мужчин вести себя с кротостью и смирением. Действовать нужно быстро. Я думаю, что время для побега не пришло, даже если это самый легкий путь. Человеку, появившемуся на свет, должно умереть; но не всякий, ставший императором, будет свергнут с трона. Пусть никогда не наступит день, когда произойдет это! Если ты, государь, хочешь спастись, это не трудно, у нас много средств: вот море, вот корабли. Однако подумай, как бы после бегства ты не предпочел смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царское достоинство есть прекрасный погребальный наряд".

Речь убедила императора, и при виде решимости жены решимость Юстиниана воспряла. Он вручил евнуху Нарсесу большую сумму денег, чтобы тот выяснил, кто верховодит "синими", и уговорил их прекратить безобразия из соображений партийной верности. Они уже возвели на трон собственного ставленника; с какой стати им стараться дальше - неужели ради того, чтобы поставить на его место "зеленого"? Деньги Нарсеса оказались не менее веским аргументом, чем его слова. Восстание продолжалось уже слишком долго, чтобы ожидать от него еще что-то полезное; поэтому перед началом следующего действия вожди "синих" сумели увести с ипподрома большинство своих сторонников.

А следующее действие было ужасно. Одновременно с Нарсесом Юстиниан отправил в императорскую ложу Велизария во главе его комитата, чтобы арестовать новоявленного императора. Велизарий не мог пройти по коридору, а перспектива прокладывать себе путь сквозь тяжелые двери и караульные помещения, занятые экскубиторами и доместиками, считавшими Ипатия законным императором, казалась ему неподходящей. Поэтому Велизарий сделал крюк вокруг руин Августея и терм Зевксиппа, по пути подбирая караульне наряды, и подошел к сводчатой галерее, называвшейся портиком "синих", где находился главный вход на ипподром. Мунд и его герулы решительной атакой взломали второстепенные ворота, обычно запертые.