Это было время, когда ремесло и торговля получили мощный стимул к дальнейшему и при этом очень быстрому росту. Повсеместно закладывались новые мастерские, возникали крупные торговые компании, разработана была практика кредитных операций и всеобщее признание по- лучили бумажные деньги, известные еще в Танскую эпоху.

Морской торговлей кормились не только купцы приморских городов. Сунский двор извлекал из нее огромные барыши (в XII веке пошлины и сборы палат внешней торговли составляли двадцатую часть всех доходов империи), причем власти, ведавшие торговыми делами, проявляли иногда чрезмерное рвение, которое грозило гибелью курице, несущей золотые яйца.

В конце X века сунские императоры объявили заморскую торговлю монополией казны и учредили особые палаты внешней торговли (шибосы) сперва в Гуанчжоу, а затем в Ханчжоу, Нинбо и в Цюаньчжоу (здесь такая палата основана была в 1087 году). Правда, еще в 714 году в приморских городах появились инспектора по надзору за внешней торговлей (шибоши), но в Танскую эпоху власти ограничивались сборами пошлин и не пытались наложить руку на всеторговые операции. Согласно сунским установлениям, казна, и только она одна, получала исключительное право на закупку у иноземных купцов "тонких" товаров - пряностей, предметов роскоши, лекарственного зелья, и приобретали эти товары "на корню", заставляя торговых гостей разгружаться на правительственные склады. Ни один иноземный купец не мог прикоснуться к своим товарам до тех пор, пока досмотрщики не закончат их опись и пока не будут внесены проходные пошлины, которые порой достигали сорока и даже пятидесяти процентов стоимости груза. Впрочем, даши пользовались льготами и платили эти пошлины в половинном размере.

Торговать с иноземцами могли лишь те китайские купцы, которые получали на это особое разрешение от торговой палаты.

Так как закупочные цены, которые установила казна, были низки, то процветала контрабанда. Чужеземные купцы шли на любые хитрости, чтобы обвести вокруг пальца таможенных чиновников. Были, например, указания, что только казне следует продавать крупные слоновые клыки.

Купцы, чтобы не иметь дело со столь невыгодным покупателем, еще на пути в Китай распиливали на части крупные бивни и "лом" слоновой кости на "законном" основании сбывали затем частным лицам.

В эпоху монгольского владычества власти то устанавливали монополию заморской торговли, то отменяли ее, причем наметилась новая, очень любопытная тенденция: казна вступала в соглашение с компаниями купцов и предоставляла этим компаниям ссуды и корабли, отбирая, однако, в свою пользу семь десятых прибылей.

Любопытно, что как раз в это время подобная же практика процветала в Генуе и Венеции.

Чтобы поощрить чужеземцев к торговле с Китаем, сунские императоры посылали в страны южных морей особые миссии, и чиновники-златоусты, попадая ко дворам иноземных властителей, не жалея слов, описывали богатые китайские рынки и воздавали хвалу отеческим заботам китайских властей о чужеземных купцах.

И усилия эти не пропадали даром. С 1049 по 1175 год ввоз иноземных товаров - слоновой кости, носорожьего рога, жемчуга, ароматических веществ, пряностей - вырос почти в десять раз, с пятидесяти трех тысяч до пятисот тысяч счетных единиц.

Чужеземные кварталы приморских городов, опустевшие в конце IX века, возродились в сунское время. В Гуанчжоу этот квартал назывался Фаньфань и насчитывал несколько десятков тысяч жителей; в конце Сунской эпохи не меньше иноземцев проживало в Цюаньчжоу и Ханчжоу, причем иностранные кварталы были своеобразным государством в государстве.

Иноземцы подчинялись старостам, которые назначались из числа их соотечественников, у них были свои судьи и свои школы.

В Сунскую эпоху Китай установил связи с Филиппинами, Калимантаном, Тимором, и китайские корабли постоянно курсировали на Южноазиатском морском пути.

В это время появляются замечательные географические работы, и авторами их были уже не монахи-пилигримы, а должностные лица служб, ведающих заморской торговлей, учреждений, в архивах которых накопилось множество ценнейших сведений не только о тех странах, которые посещали сунские кунцы, но и о землях, куда еще не ступала нога китайца.

В XII и XIII веках Чжу Ю, Чжоу Гу-фэйи особенно Чжоу Чжу-гуа, ревизор палаты заморской торговли в Фуцзяии, деятели сугубо практические, самым тесным об- разом связанные с купцами приморских городов, дали подробные "торгово-этнографические" описания всех "варварских" стран южных и западных морей. В трудах этих авторов описываются горы, реки, гавани больших стран, пути, которые туда ведут, нравы, обычаи и формы правления различных чужеземных народов. Чжоу Чжу-гуа обширный раздел своего трактата "Обозрение варварских народов" посвятил природным богатствам и объектам торговли заморских земель. В его "Обозрении" перечислены сорок три вида сырья и собраны сведения о малайских пряностях, благовонных смолах Аравии, жемчуге, который добывается в водах Индии, о драгоценных камнях Ирана, ценных сортах суматранской древесины, ароматических травах на островах Индийского океана. Географический кругозор Чжоу Чжу-гуа безграничен. Ему известны страны Африки - Бибало (Бербера) и Чжун-ли (Зендж) на Сомалийском полуострове, Цэньдань, или Цэнба (Занзибар), он пишет о стране Усыли (Египет), Сицилии и Мавританской Испании.

В XIII веке появляется огромный энциклопедический труд - собрание сведений о "чужеземцах" южных, западных, северных и восточных, в котором описаны все народы Дальнего, Среднего и Ближнего Востока - от Камчатки до Аравии. Автором этого труда был китайский ученый Ма Ду-ань-линь.

Югоуказующая игла

В истории китайского навигационного искусства Сунская эпоха была временем огромных революционных сдвигов, сравнимых с тем переворотом в кораблевождении, который пережила Европа в XV веке и начале XVI века. В досунские времена кормчие, водившие суда в открытом море, далеко не всегда были уверены, что корабль их придет в назначенное место.

Фа Сянь, корабль которого 70 дней блуждал по Восточно-Китайскому морю, писал: "только наблюдая солнце, луну и звезды, можно идти вперед. Если же погода дождливая и небо в тучах, корабль, влекомый по воле ветров, идет неведомым путем". Действительно, в те бескомпасные времена кормчий, "потеряв" Полярную звезду и Солнце, должен был вести корабль наугад, и если ненастье длилось много дней, а случалось так нередко, корабль легко мог заблудиться в открытом океане, как это и произошло с тем судном, на котором возвращался на родину Фа Сянь.

Поэтому кормчие предпочитали переходам через открытое море плавание вдоль берегов, где всегда можно было ориентироваться по знакомым очертаниям мысов, прибрежных островков, бухт и отмелей. Но такие плавания были подобны шагам младенца, который может передвигаться, лишь держась за стенку.

В XI веке китайские моряки оторвались от "стены" и смело вышли на открытые морские просторы .

Это была истинная революция в мореплавании, вьь званная применением на кораблях "югоуказующей иглы"- компаса.

Не случайно мы говорим о применении, а не о изобретении компаса. Дело в том, что свойства магнитной стрелки были известны в Китае с незапамятных времен, по всей вероятности уже с III века до нашей эры. Вот изображение компаса, который применялся в эпоху Ханьской династии (206 год до нашей эры - 25 год нашей эры). Это квадратная медная пластинка с делениями, на которой свободно вращалась стрелка из магнитного железняка. Впрочем, стрелкой этот стержень, имеющий форму нашей деревянной ложки, можно назвать лишь условно. Ложкообразная стрелка касалась медной пластинки с делениями только выпуклой своей частью и легко изменяла положение. Однако использовался такой компас только на суше.

Более совершенный компас, который нашел такое же применение, изобретен был в начале III века Ма Цзюнем; этот компас устанавливался на повозке и им могли пользоваться при сухопутных поездках.

На море китайские мореплаватели стали пользоваться югоуказующей иглой лишь в конце XI века или в самом начале XII века, и первые упоминания об этом встречаем в книге астронома Шэнь Го (конец XI века) и в трактате Чжу Ю, сына правителя города Гуанчжоу, который прекрасно был знаком с морским делом.

Чжу Ю писал: "Корабли отправляются из Гуанчжоу в одиннадцатую и двенадцатую луну [ноябрь - декабрь], дабы использовать северный ветер [северо-восточный муссон], и приходят обратно в пятую или шестую луну [май - июнь] с южным ветром [юго-западный муссон]. . В море они ходят не только при ветре с кормы, но и при ветрах, дующих от берега или к берегу. Только при лобовых ветрах они не могут продвигаться вперед… Кормчим ведомы очертания берегов, и ночью они определяют путь по звездам, днем - по солнцу. Если же солнце скрыто за тучами, то пользуются они югоуказующей иглой…"

Применив компас в морском деле, китайцы опередили в навигационном искусстве все прочие народы мира. Только спустя столетие начали по примеру китайцев пользоваться компасом арабы и иранцы, а в Европе волшебная магнитная стрелка (там она стала не юго-, а североуказующей) нашла признание лишь в XIII веке .

В Сунскую эпоху новые успехи были достигнуты в кораблестроительной технике и в организации морской службы, которая регулировалась изданными в 1141 году законами о навигации.

Современный китайский автор Чжан Сюань, говоря о навигационной практике Сунской и следующей за ней Юаньской эпох, так резюмирует многочисленные данные, которые содержат на этот счет китайские источники:

1. Китайские морские суда того времени могли перевозить от нескольких сот до тысячи и более пассажиров.

2. На корабле был капитан, помощник капитана (ган-шоу, фуганшоу) и матросы различных категорий.

3. Каждый корабль получал от таможенного управления свидетельство, в котором указывалась численность команды и количество пассажиров.

4. Суда были вооружены для отражения пиратов.

5. Материалом для постройки кораблей служила сосна, обшивка делалась трех- и четырехслойной.

6. Корабли передвигались главным образом силой ветра и имели от четырех до двенадцати мачт, несущих паруса.

7. В штиль применялись веша. Обычно судно имело от восьми до двадцати весел, за которые садились от четырех до двадцати-тридцати гребцов.

8. Корабли имели по два якоря.

9. На больших судах было пятьдесят-шестьдесят небольших, но весьма емких и удобных кают.

10. На каждом крупном корабле было по нескольку шлюпок, на которых подвозились топливо и питьевая вода и которые использовались для рыбной ловли.

11. Трюмы больших кораблей делились на несколько наглухо отделенных друг от друга отсеков, так что в случае если корабль получал пробоину, вода проникала лишь в ближайшие отсеки, и судно не погружалось в воду.

12. Во время плавания ночью ориентировались по звездам, днем - по солнцу, в пасмурную погоду - по компасу.

13. Часто спускали за борт лот и отбирали образцы донного ила, по которым устанавливали примерное положение судна. Для измерения глубины пользовались том со свинцовой гирькой.

14. В те времена чужеземные купцы предпочитали вать на китайских судах .

Добавим к этому, что в Сунскую эпоху на кораблях применялся любопытный поворотный механизм, который позволял придавать мачтам горизонтальное положение,

Рах Мопgoliса

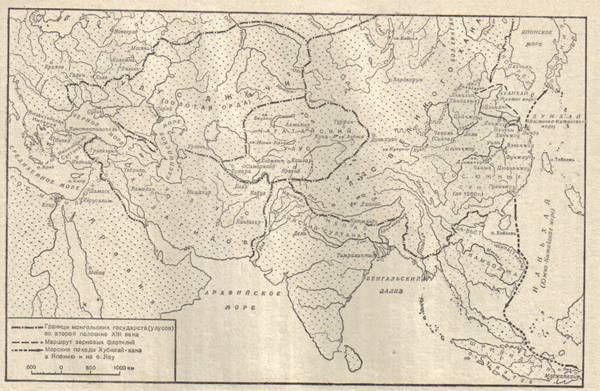

В первые годы XIII века горький дым пожарищ возвестил начало завоевательных походов Чингис-хана.: В 1215 году монголы покорили Северный Китай, овладели чжурчженьским царством Цзинь, а спустя шесть лет их несметные полчища прошли через всю Среднюю Азию, обращая в руины цветущие города, разрушая оросительные системы, поголовно истребляя мирное население.

Вскоре участь Средней Азии постигла Иран, Закавказье и Русь, и разделенная на несколько улусов монгольская держава преемников Чингис-хана распростерлась на огромном пространстве от Желтого моря до Карпат.

Один из внуков Чингис-хана, Хубилай, носивший титул великого хана и владевший восточным улусом, в границы которого входил и Северный Китай, к 1279 году овладел всеми южнокитайскими землями.

Монгольские завоевания, в результате которых дотла были разорены десятки стран Азии и вся Восточная Европа, пагубно отразились на всех народах этих стран, и они долгое время вынуждены были переносить тяжкое чужеземное иго.

Монголы создали искусную систему эксплуатации всех подъяремных земель, и одним из существеннейших звеньев этой системы была образцовая сеть сквозных путей, которыми оказались прошиты все владения потомков Чингисхана.

Это были почтовые тракты с многочисленными станциями, где путники странствовали, снабженные ханской пайзой - деревянной, медной, серебряной или золотой биркой; эта пайза одновременно служила и пропуском и охранной грамотой - тот, кто ее предъявлял, всегда мог получить пристанище, еду и свежих лошадей. По этим дорогам курьеры и баскаки монгольских ханов быстро передвигались во всех направлениях, выполняя приказы своих властителей.

Эти же дороги открыты были всем иноземным купцам, которым монгольские власти охотно оказывали покровительство; чем успешнее шли дела торговых гостей, тем больше обогащалась казна.

И снова, как в далекие ханьские времена, древние сухопутные трассы, связывающие Китай с Средней Азией, Ираном и Средиземноморьем, стали магистралями мирового значения. По этим путям в XIII веке пришли в Китай европейские гости. В числе этих гостей был венецианский купец Марко Поло.

Монголы, покорив Южный Китай, не нарушили и той системы морских связей, которая сложилась там в сунское время. Они унаследовали от Сунской империи не только флот, но и опытных адмиралов и кормчих; вряд ли, однако, процветанию заморской торговли способствовали колоссальные и при этом неудачные экспедиции, которые Хуби-лай направил в 1274 и в 1281 годах в Японию и в 1292 году на Яву, чтобы овладеть этими странами.

Pax Mongolica

Размах этих завоевательных морских походов был грандиозный. В 1281 году Хубилай велел построить в Фуцзяни четыре тысячи пятьсот кораблей, снабженных баллистами, которые выбрасывали зажигательные снаряды; на кораб-ли погружены были многочисленные соединения пехоты и конницы. Эту экспедицию, так же как и экспедицию 1274 года, погибшую в Цусимском проливе, постигла, однако, участь испанской Великой Армады: флот был рассеян бурей и значительная часть кораблей пошла ко дну.

В походе 1292 года на Яву участвовало тысяча кораблей и двадцать тысяч солдат. Монгольская десантная армия благополучно высадилась на острове, но вскоре была разгромлена яванцами.

Зерновые флотилии

На последующую историю китайского мореплавания оказали влияние не эти заморские походы, а сугубо мирные морские экспедиции - зерновые транспорты. В конце 70-х годов XIII века столица страны - Ханбалык (Пекин), город, где стояло огромное войско Хубилая, постоянно находился на голодном пайке. Зерно из южных областей страны привозилось в Ханбалык по суше, и гужевой транспорт не мог справиться с переброской колоссального количества грузов.

Система каналов, соединявшая долину Янцзы с северными реками, была крайне запущена, да и, кроме того, она также не в состоянии была обеспечить завоз зерна на север в нужном количестве.

Очевидно, выход из создавшегося положения был лишь один - организовать перевозку зерна морем. Чтобы сократить трассу пути из устья Янцзы в Бохайвань, решено было прорыть канал в основании Шаньдунского полуострова. В Шаньдун переброшено было десять тысяч солдат, десять тысяч моряков и тысяча кораблей; работы начались одновременно и на северном и на южном берегу, но вскоре выяснилось, что проложить канал через центральную часть Шаньдунского полуострова не удастся.

Тогда двум бывшим пиратам Чжу Циню и Чжан Сюа-ню, в свое время совершившим десятки набегов на берега Кореи и Ляодунского полуострова, поручено было построить шестьсот плоскодонных судов и проложить постоянную трассу в обход Шаньдунского полуострова к устью реки Байху, которая впадает в Бохайвань.

В 1282 году за шесть месяцев построено было шестьсот судов; эта флотилия в конце лета вышла в путь и весной следующего года достигла гавани Чжигу в устье Байху, перебросив на север сорок шесть тысяч ши зерна . Эта первая экспедиция продолжалась свыше полугода, но опыт ее не пропал даром. Вскоре зерновые флотилии за 10 дней совершали переход из устья Янцзы к устью Байху, ц в 1330 году морем перебрасывалось уже три миллиона пятьсот тысяч ши зерна.

В дельте Янцзы, на островах ее устья и на реке Люцзя-хэ возник самый крупный в мире центр кораблестроения. Здесь десятки тысяч моряков проходили подготовку к дальним морским плаваниям, сюда отовсюду стекались люди, охочие до моря. Кормчие зерновых флотилий считались непревзойденными мастерами искусства кораблевождения.

Что особенно важно - здесь на зерновой трассе разработаны были принципы четкой организации гигантских флотилий. Это была та школа, без которой оказались бы невозможными великие плавания Чжэн Хэ.

В конце XIII и в первой половине XIV века Гуанчжоу, Цюаньчжоу и другие приморские города вели торговлю с заморскими странами примерно в тех же масштабах, что и в Сунскую эпоху.