В конце августа 1941 года в лагерях для военнопленных начали работать специальные комиссии Министерства по делам оккупированных восточных территорий (Восточного министерства), которые занимались отделением тюркских военнопленных от других (под тюркскими, при всей запутанности их идентификации, понимались все народы Поволжья, Средней Азии, Кавказа, в том числе, как это ни странно, таджики, армяне, грузины и разные другие малочисленные народности Северного Кавказа). Было создано от 25 до 30 таких комиссий общей численностью от 500 до 600 человек (в основном состоявшие из немцев и многократно проверенных представителей довоенной эмиграции).

14 октября появился официальный приказ ОКВ об отделении тюркских военнопленных и размещении их в специальных сборных лагерях, создававшихся тогда на оккупированных территориях Польши, Прибалтики, Белоруссии и Украины. Такие "отделенные" продолжали считаться по своему статусу военнопленными, положение их в принципе менялось мало, но в значительной степени усиливалась их пропагандистская обработка.

31 октября 1941 года ОКБ сообщал о первых итогах работы: число отделенных и зарегистрированных тюркских военнопленных достигло 55 тысяч. Из них для сотрудничества комиссиями Восточного министерства было отобрано 5600 человек.

Почти параллельно, но без какой-либо санкции сверху пошли абвер и командование отдельных военных частей. 6 октября 1941 года генерал-лейтенант Вагнер от имени ОКХ дал директиву командующим тылами в районах действий групп армий "Север", "Центр" и "Юг" в порядке опыта создать из военнопленных казачьи добровольческие сотни и использовать их в борьбе против партизан, что фактически и стало "днем рождения восточных отрядов". Опыт этот, вероятно, удовлетворил германское командование, и 15 ноября 1941 года ОКХ отдало приказ командующему тылом группы армий "Юг" создать при каждой дивизии по одной сотне из "военнопленных туркестанской и кавказской принадлежности". Созданные сотни впоследствии были объединены в туркестанский полк (позднее переименован в "тюркский 444-й батальон"), который был задействован на охранной службе в районе устья Днепра и на Перекопе.

Осенью 1941 года возникли еще два довольно известных подразделения из представителей кавказских и среднеазиатских народов - это 450-й туркестанский пехотный батальон под командованием майора Андреаса Майер-Мадера и батальон "Бергман" ("Горец") под командованием обер-лейтенанта Теодора Оберлендера. Эти соединения, однако, не вошли в состав сформированных чуть позже "Восточных легионов" и существовали впоследствии вполне автономно. Поправившись, Гитлер санкционировал создание "Тюркского легиона", а позднее и вовсе оформил свое решение специальной директивой ОКВ, по которой на территории Польши должны были быть созданы сразу четыре легиона из народов нерусской национальности: Туркестанский, Армянский, Грузинский и Кавказско-мусульманский.

Вербовка в легионы проводилась среди военнопленных в специальных переходных лагерях - дулагах (от немецкого Durchgangslager - переходный, транзитный лагерь), с использованием методов "кнута и пряника". Военнопленным наглядно давалось понять, какие прежде всего материальные "блага" сулит им переход на немецкую сторону - лучшее обеспечение, обмундирование, более свободные условия содержания в лагерях. Пропагандисты делали при этом основной упор на национальную самобытность военнопленных и те гонения, которым подвергались их религия и национальные языки в Советском Союзе.

В основных лагерях формировались сами легионы, а прибывшие в них военнопленные зачислялись в так называемые дополнительные (запасные) роты. Приказ ОКХ № 6953/42 от 24 апреля 1942 года предписывал, чтобы после прибытия в основной лагерь военнопленные обеспечивались так же, как и немецкие солдаты, при этом обращалось внимание на национальные особенности будущих легионеров (например, в питании). Они получали старое немецкое или же трофейное советское обмундирование. Военнопленные должны были как минимум один месяц находиться при таких дополнительных ротах под обязательным строгим контролем и проходить соответствующую подготовку и проверку на лояльность.

При комплектовании подразделений легионеров большое внимание уделялось не только подбору и расстановке кадров, в чем немцы были большие мастера, но и формированию "корпоративного духа" посредством соответствующих знаков различия. Так, легионеры должны были в обязательном порядке носить военную форму германского образца, однако кроме официальных иметь еще и свои собственные знаки различия своей национальной принадлежности: на правой стороне каски, на правом рукаве кителя или шинели и на воротнике кителя.

Кроме того, каждый вступавший в легион приносил клятву верности сначала по-немецки, а затем на своем родном языке: "При Боге я клянусь этой святой клятвой, что я в борьбе против большевистского врага моей родины буду беспрекословно верен Верховному Главнокомандующему германского вермахта Адольфу Гитлеру и как храбрый солдат готов в любое время пожертвовать своей жизнью ради этой клятвы".

После этого на своем родном языке легионер в обязательном порядке должен был сказать: "Я клянусь!"

Немецкий состав "Восточных легионов" должен был стать для "азиатов" образцом поведения и отношения к службе. "Немецкие солдаты должны быть образцом: никакого пьянства в присутствии легионеров, никакого обсуждения приказов вместе с легионерами, никаких унижений немецкого персонала перед легионерами", - значилось в разработанной для них инструкции, которую требовалось неукоснительно выполнять!

Что же касается национального состава, то согласно немецким предписаниям в "Восточные легионы" могли быть записаны узбеки, казахи, туркмены, таджики, киргизы, белуджи, дунгане, иранцы, кашгарцы, шугнанцы, таранчинцы, курамины и азербайджанцы; абхазцы, адыгейцы, черкесы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, кумыки, ногайцы, аварцы, ахвахи, андийцы, багулалы, ботлихи, хваршины, дидойцы, годо-берийцы, каратинцы, тиндалы, чамалинцы, даргинцы, кайтаги, кубачинцы, лаки, лезгины, агульцы, цахурцы, рутульцы, табасаранцы, удины, курды, талыши, таты, северные осетины, грузины, аджарцы, гурийцы, имеретинцы, кахетинцы, лазы, мингрельцы, сваны, южные осетины, а также армяне (преимущественно из Карабаха); уфимские и казанские татары, башкиры, говорящие по-татарски чуваши, марийцы, удмурты и мордва.

Наполеоновское нашествие на Россию "двунадесяти языков" повторялось…

Более того, 15 апреля 1942 года Гитлер лично разрешил использовать формирования из казаков против партизан, а также на фронте, причем им был дан даже статус "равноправных союзников, сражающихся плечом к плечу с германскими солдатами против большевизма в составе особых частей".

Одновременно гитлеровцы начали формирование войск СС, состоявших из иностранцев других национальностей и имевших впереди приставку "ваффен" или "Freiwilligen" - "добровольческие". Среди них были две латышские дивизии, две хорватские, две итальянские, одна эстонская и одна албанская имени Скандерберга - героя национально-освободительной войны албанцев против турок, - три венгерские, французская дивизия "Шарлемань" (названная так в честь императора Карла Великого), дивизии "Галичина" и "Боруссия", а также более мелкие подразделения, включая финский батальон СС "Калевала", батальоны из датчан, валлонов, норвежцев, голландцев, "легион Святого Георга", состоявший из англичан, и даже часть из… индусов - "Свободная Индия", эмблемой которой был прыгающий тигр на фоне оранжево-бело-зеленого щита, а также два ваффен-гренадерских полка из румын и один из болгар. При общей эсэсовской униформе все они имели специальные эмблемы и знаки различия на петлицах, а "бойцы" 13-й боснийской дивизии носили вместо фуражек и пилоток красные фески на манер турецких с зеленой кисточкой и традиционным черепом и костями, вместе с армейской эмблемой. Многие батальоны из этих частей имели наименование "добровольческих легионов": "Дания", "Фландрия", "Валлония", "Нидерланды" и т. д. Даже у турок и тех на территории Германии была своя часть. Что ж - на пороге стояла настолько "большая война", что было необходимо использовать для участия в ней любой подходящий человеческий материал!

ГЛАВА V

Мальтийский крест, "Советские финны" и обыкновенные превратности войны…

Выносливость лошади познается в пути, нрав человека - с течением времени.

(Японская народная пословица)

"Даже если удача отвернулась от тебя, ты потерпел поражение и вот-вот расстанешься с жизнью, четко и громко произнеси свое имя, улыбнись и без тени сомнения и страха склони голову. Вот подлинный Путь Воина".

("Хагакурэ" - "сокрытое под листьями" - японское наставление для самураев)

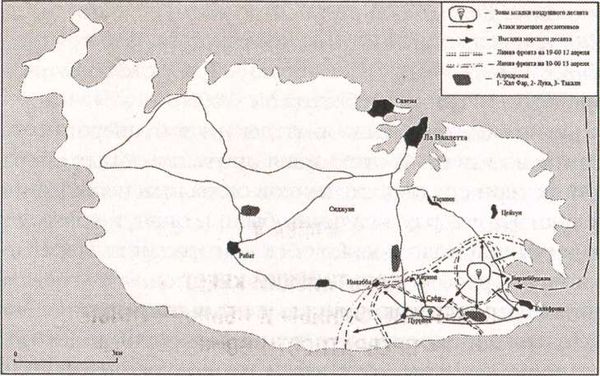

Утром 13 апреля 1942 года все германские газеты вышли с аршинными заголовками: "Вторжение на Мальту началось!" Сообщалось, что германская авиация нанесла по обороне острова удар сокрушающей силы, а десантировавшиеся вслед за этим с транспортных самолетов парашютисты захватили все его ключевые позиции. Сообщалось, что противовоздушная оборона острова не смогла оказать силам вторжения серьезного сопротивления и была вскоре подавлена, а имевшиеся на острове танки быстро выведены из строя 7 5-мм и 105-мм германскими безоткатными орудиями, снаряды которых пробивали даже 78-мм броню английских танков "Матильда"! Сообщалось, что остров фактически уже захвачен и что отдельные очаги сопротивления будут уничтожены в течение самых ближайших дней. Понятно, что Гитлер о начале операции узнал, как только она началась в воскресенье 12-го, а Черчилль - уже вечером того же дня…

Падение Мальты

Военные обозреватели тут же отметили, что даже если немецкая сторона и несколько приукрасила картину вторжения, то все равно оно было прекрасно подготовлено и организовано. Сообщалось, что парашютистов сбрасывали 400 германских самолетов Ю-5 2 и 200 итальянских транспортников "Савойя" К-2. Было задействовано также более 500 планеров, как более старых ДФС-230, так и более новых - "Гота-242". Использовались также 30 Ме-321 "Гигант" - колоссальные машины, поражавшие воображение всякого, кто только их видел. Каждый такой планер мог перевозить сразу 200 человек десанта, 75-мм противотанковое орудие и ко всему этому еще и легкий танк. В полете планер сопровождали три истребителя Ме-110.

У немцев уже был опыт десантной операции на Крите, но там из-за отсутствия опыта подобных операций потери среди десантников оказались неожиданно велики. На сей раз в наличии были и опыт, и время для надлежащей подготовки войск к вторжению. Парашютисты выбрасывались с небольшой высоты и успевали приземлиться еще до того, как по ним открывали огонь. Захватив аэродромы, они тут же вызывали десантные планеры, которые доставляли им подкрепления, боеприпасы и тяжелое оружие. Так, с планеров "Гигант" десантировались танки Pz. II, причем до семи машин сразу! Затем морем уже к захваченным плацдармам подошли транспортные суда, перебросившие на остров автомобили, артиллерию и итальянские пехотные части - куда более подготовленные и боеспособные, чем те, с которыми немцы сталкивались в Африке. Лишь 5 % парашютистов были уничтожены в воздухе до приземления, и это при том, что вторжение на остров ожидалось со дня на день! Как и сообщали немецкие газеты, контратаки английских танков, выкрашенных характерным "мальтийским" камуфляжем под расшивку повсеместно встречающихся на острове каменных стен и оград, оказались малоэффективными в первую очередь из-за специфики места действия. Немецким солдатам можно было легко спрятаться за многочисленными оградами из дикого камня, после чего они забрасывали проезжавшие мимо них танки гранатами. Позиции английской пехоты подавлялись интенсивным минометным огнем.

Эффективно действовали и малогабаритные безоткатные орудия LG40/41, конструкция которых по сравнению с образцом, который применялся на Крите, была усовершенствована. Правда, своей стрельбой они поднимали позади себя много дыма и пыли и сильно демаскировали свои же собственные позиции, однако это компенсировалось их мобильностью и хорошим бронепробивным действием их кумулятивных снарядов. При дальности стрельбы более 7 километров немцы использовали их даже в качестве полевой артиллерии, в особенности в самый первый день вторжения.

Немалый успех выпал и на долю 28-мм тяжелого противотанкового ружья PzB41 с коническим каналом ствола, действовавшим по принципу Герлиха: конический ствол при выстреле обжимал пулю до меньшего диаметра и растущее давление газов на ее дно сообщало ей более высокую начальную скорость и энергию. Производство их в обычных условиях обходилось довольно дорого, для бронебойных сердечников требовался дефицитный вольфрам, к тому же опыт их использования в России показал, что даже их силы недостаточно для надежного поражения советских танков вроде Т-34 и КВ. Зато здесь, на Мальте, они оказались более чем кстати, так как могли поражать английские бронемашины и легкие танки, использовавшиеся для охраны аэродромов, с предельной дистанции огня и к тому же могли вести огонь не только бронебойными, но и фугасными снарядами.

Лейтенант Гельмут Фриске - командир одной из батарей 105-мм пушек LG40 - даже пошутил по поводу борьбы с танками англичан, что тем при их камуфляже лучше всего было бы просто стоять возле каменных заборов, тогда у них хотя бы был шанс остаться незамеченными. А так стоило им только начать движение, как у немецких артиллеристов появлялась достойная цель, которую они тут же и уничтожали. С другой стороны, несколько немецких и итальянских пехотинцев погибли просто по глупости и из-за невнимательности, так как оказались позади этих орудий в самый момент выстрела! И это при том, что им много раз твердили, что зона выброса газов из воронки позади ствола является смертельной на расстоянии в 14 м, а в зоне между 14 и 32 м позади орудия во время ведения огня необходимо находиться в укрытии, вне которого опасная зона для людей составляет 90 метров!

Тем не менее все это были мелочи, которые для генерала Штудента не значили ровным счетом ничего, потери, на которые он изволил бы обратить свое внимание, исчислялись в тысячи человек. Однако пока все шло именно так, как им и было запланировано. Бомбардировщики Ю-87 бомбили Ла-Валетту, а отдельные британские соединения хотя в некоторых местах еще и сопротивлялись, но, по сути дела, были уже обречены. Единственно, чего он мог еще по-настоящему опасаться, был удар английского флота по местам высадки, однако вероятность его с каждым часом все более и более уменьшалась. Дело в том, что единственными кораблями, которые могли хотя бы как-то помешать вторжению на остров, были авианосцы "Аргус" и "Уосп", однако по дороге к Мальте их вполне могли перехватить немецкие самолеты, базировавшиеся на аэродромах в Сицилии. Вот почему Черчилль скрепя сердце приказал их не трогать, а защищать Мальту до последней возможности тем, что есть. Разумеется, этого было недостаточно, и хотя в пещерах, гротах и подземных лабиринтах, сохранившихся на острове еще со времени его обороны от турок рыцарями Мальтийского ордена, сопротивление захватчикам продолжалось еще в течение нескольких дней, судьба Мальты была решена уже с захватом летных полос ее аэродромов.

Уцелевших защитников острова, собравшихся в нескольких точках на его берегу в ожидании эвакуации, было решено не спасать. В условиях господства авиации противника в воздухе эта задача, непростая сама по себе, превращалась в нечто из ряда вон выходящее, причем без какой бы то ни было реальной надежды на успех. На последние корабли и катера, уходившие с острова под покровом ночной темноты, забрали всех, кого было только можно, но специально никого не искали, чтобы не всполошить немцев и итальянцев и не вызвать на себя поутру их самолеты. "Не буди лихо, пока оно спит тихо!" - весьма мудро решили те, кто еще могли хотя бы как-то уехать с захваченного острова, ну а про всех остальных каждый подумал, что тем лишь "просто не повезло".

В итоге Мальта была взята при достаточно приемлемых для немцев и итальянцев потерях, а положение англичан на Средиземном море резко ухудшилось. За свою мастерски проведенную акцию Штудент получил звание генерал-полковника и Дубовые листья к Железному кресту, а Муссолини учредил даже специальную медаль "За взятие Мальты", которой были награждены все участвовавшие в ней итальянские солдаты.

На ее лицевой стороне изображался традиционный мальтийский крест с перекрещенными поверх него римскими фасциями - эмблемой итальянского фашистского режима, а на обратной - контур острова и дата: 13–15 апреля 1942 года.

"Еще немного, совсем немного, - раздумывал дуче, стоя перед картой, - и Средиземное море превратится в "Маре нострум" - "Наше море", и Гитлер, которому вполне достанет и России, конечно же, мне его охотно отдаст!"