Позади со стороны дороги вдруг неожиданно донеслись какие-то крики, топот многих ног, и совсем рядом от Петра верхом на лошади вдруг оказался их дивизионный командир. Медленно, словно в кино, он потянул из ножен свою шашку - "быстрее, быстрее, быстрее!" - забилось в сознании у Петра, едва только он это увидел, - и со всего размаху ударил блеснувшим клинком немца прямо по плечу. В лицо Петра брызнуло чем-то мокрым, и в ту же секунду винтовка оказалась у него в руках, а немец как стоял перед ним, так и упал, схватившись другой рукой за разрубленное предплечье. "Не дрейфить! - услышал он с высоты голос своего спасителя. - За Родину! За Сталина!" - и бросился бежать вслед за ним вместе с подошедшей к ним на помощь большой группой невесть откуда взявшихся красноармейцев.

Потом он опять стрелял в немцев, а те стреляли в него, куда-то бежал, затем полз по пшеничному полю и как-то совсем неожиданно остался совсем один. Какое-то время он просто сидел в кустах на обочине дороги и приходил в себя от всего пережитого. Казалось, что прошла уже целая вечность, а было всего-то лишь десять часов утра!

Немного оклемавшись, он направился по дороге в город и каждый раз прятался в кусты, едва только над ним пролетали немецкие самолеты. Потом позади него затарахтел мотоцикл, потом еще несколько, и он опять нырнул в зелень обочины и вовремя, так как по дороге тотчас же пронесся немецкий мотоциклетный отряд. То там, то здесь виднелись воронки от бомб и лежали убитые, у одного из которых Петр забрал две гранаты и фляжку с водой. В город зайти он так и не решился, так как там слышалась автоматная стрельба и даже издали было заметно, что там хозяйничают немцы. Он обошел его по полям и опять двинулся на восток, куда высоко в небе волна за волной летели немецкие самолеты. На лесной дороге он опять повстречал мотоциклистов, но он заметил их раньше и успел спрятаться в придорожной канаве. Еще три мотоциклиста встретились ему возле лесного кордона, где они пили воду и громко балагурили. Петра словно за душу взяло: вот он тут, на своей земле, вынужден прятаться от этой немецкой сволочи, а они пьют воду и так гогочут, словно они тут уже хозяева. Он осторожно подполз поближе, примерился и одну за другой бросил в них обе гранаты.

Взрывов он не увидел, так как опустил голову, но хорошо услышал их грохот и тут же последовавший за ними крик. Уцелел только лишь один немец, да и тот был ранен, и Петр пристрелил его из нагана. Затем он кое-как завел один мотоцикл, а двум другим прострелил бензобаки, да вдобавок их еще и поджег. Он взял также один автомат, несколько магазинов, еще две гранаты и поехал искать своих. Прятавшуюся в лесу танковую часть, вернее, то, что от нее оставалось, он, к своему удивлению, обнаружил всего в пяти километрах от кордона, где он прикончил этих трех немцев, и страшно обрадовался, что наконец-то добрался до своих. Правда, его тут же чуть было не расстреляли за немецкий автомат, но он от всего пережитого за день настолько осатанел, что покрыл задержавших его бойцов таким тысячным матом, что те в общем-то сразу же признали в нем своего, хотя и отвели к офицеру-особисту. Спасло его, впрочем, даже не это и не его документы, а то, что его признал кто-то из оказавшихся здесь бойцов из того самого подразделения, что приняло бой с немцами на пшеничном поле. Пообещав с ним разобраться, "как только они выйдут к своим", особист оставил его в покое, хотя и забрал себе автомат. Впрочем, вскоре выяснилось, что и тот и другой родом из Белева, и, выспросив Петра обо всем, что тот знал про этот город, бдительный особист в общем-то перестал подозревать в нем немецкого шпиона, хотя с заметки и не снял, отметив в бумагах, что "факт перехода лейтенанта Скворцовского на сторону врага полностью исключать все-таки нельзя, равно как и факт малодушия, хотя и тот и другой ничем не доказаны и даже, скорее всего, исключены". В боях за Москву он получил рану в ногу и был отправлен на лечение далеко в тыл, в тихий провинциальный город Пензу, в то время битком набитый госпиталями и эвакуированными отовсюду советскими учреждениями. За это время его сто раз могли убить, причем не только немцы, но и свои, и тем не менее по чистой случайности судьба сохранила ему жизнь и даже подарила пускай и небольшую, но все же вполне ощутимую возможность провести некоторое время вдали от передовой, побыть подальше от выстрелов и ледяных снегов, пронизывающего ветра и смерти.

ГЛАВА VI

Баллада о Западе и Востоке

Он выстрелил раз,

Он выстрелил два,

И свистнула пуля в кусты.

"По-солдатски стреляешь, -

Камал сказал, -

Посмотрю как ездишь ты!"

("Баллада о Западе и Востоке" - Р. Киплинг)

После того как президент США Франклин Д. Рузвельт 8 декабря 1941 года подписал декларацию Конгресса об объявлении войны Японии, а в войну против США вступили Германия и Италия, американские войска потребовались сразу в обоих полушариях. Другое дело, что на том же Тихом океане Япония оказалась к войне более готовой, тогда как американских сил после Перл-Харбора там оказалось совершенно недостаточно. Воспользовавшись этим, японцы развили бурное наступление в Юго-Восточной Азии, так что вскоре Франция потеряла все свои владения в Индокитае; англичане были вытеснены из Бирмы, Малайи, Сингапура и Гонконга; голландцы потерпели поражение в Восточной Индии, а американцы вынуждены были оставить Филиппины и два тихоокеанских острова - Гуам и Уэйк.

Уже к концу декабря генерал Дуглас Макартур, командующий американскими силами на Филиппинах, покинул столицу Филиппин Манилу и отступил на остров Коррехидор в Манильской бухте и на полуостров Баатан по другую ее сторону. 22 февраля 1942 года президент Рузвельт приказал Макартуру выехать в Австралию, после чего гарнизон на Баатане еще какое-то время вел бои, однако 9 апреля все равно был вынужден капитулировать. Японцы отправили всех пленных американцев в лагерь для военнопленных, до которого требовалось пройти пешком 135 километров, так что за время этого "марша смерти" погибло около 7000 человек. Так что теперь оказалось, что и японцы в Азии действуют точно так же, как и немцы, воюющие на западе против СССР. Вслед за Баатаном 6 мая пал и Коррехидор. Но это особого впечатления ни на кого уже не произвело, поскольку событие оказалось вполне заурядным на фоне первого крупного морского сражения между авианосцами, которое с 6 по 8 мая шло в Коралловом море возле побережья Австралии. Причем произошло оно лишь только потому, что в то самое время, как итальянский дуче в своих мечтах превращал Средиземное море в "итальянское озеро", о том, чтобы сделать "японским морем" уже весь Тихий океан, раздумывал и адмирал Ямамото… До этого, еще в середине апреля 1942 года, ударное авианосное соединение адмирала Нагумо вернулось в Японию из рейда в Индийский океан. Позади остались четыре месяца победоносных боев. Операции первой фазы войны успешно завершились, а разработку планов дальнейших боевых действий флота в японских штабах начали еще в январе. Предполагались четыре возможных стратегических варианта нового наступления: северный (Алеутские острова, Аляска), южный (Австралия), восточный (Мидуэй, Гавайи) и западный (Индийский океан и Персидский залив).

В выборе стратегического направления столкнулись мнения двух органов управления флотом - Морского Генерального штаба (МГШ) и командующего Объединенным флотом адмирала Ямамото. Тот настаивал на восточном - основном (Мидуэй) и северном - отвлекающем (Алеуты) направлениях. Морской Генеральный штаб выдвинул теорию первостепенной значимости Австралии, которая в силу своего выгодного географического положения и наличия природных ресурсов должна была неизбежно стать плацдармом для развертывания наступления союзников на район японских территориальных захватов. Поэтому необходимо было либо надежно изолировать ее от Англии и Соединенных Штатов, либо вообще поставить этот материк-остров под полный японский контроль.

В январе, после захвата Рабаула и архипелага Бисмарка, самые рьяные сторонники этой теории стали требовать прямого захвата ключевых районов материка. Но командование сухопутных сил заявило, что для операции такого масштаба у армии нет средств. Поэтому усилия МГШ были направлены на разработку менее грандиозного плана изоляции Австралии путем захвата Новой Гвинеи, Соломоновых островов и Новой Каледонии. На эту операцию армия выделила часть своих сил, дислоцированных в Рабауле, задачей которых стала десантная операция на Новой Гвинее и Соломоновых островах.

В начале апреля, когда Объединенный флот представил на согласование свой план нападения на атолл Мидуэй (операция MI), в Рабауле уже шла подготовка к высадке в Лаэ и Саламауа (северное побережье острова Новая Гвинея). 5 апреля МГШ дал согласие на проведение операции MI, но о сроках ее начала все еще велись ожесточенные споры. Конец дискуссии положил налет американских бомбардировщиков под командованием

Джимми Дулиттла на Токио. Атака столицы армейскими В-2 5, которые, по японской оценке, не могли взлететь с авианосцев, убедила МГШ в первостепенной важности захвата Мидуэя, откуда, по его мнению, только и могли вылететь эти самолеты.

Как и хотел адмирал Ямамото, операцию назначили на начало июня, а в качестве "примиряющего жеста" он согласился на просьбу МГШ о выделении одной дивизии авианосцев для прикрытия десантной операции МО по захвату Порт-Морсби на Новой Гвинее и острова Тулаги.

Однако из трех дивизий ударных авианосцев для участия в этой операции оказалось возможным выделить только 5-ю ("Дзуйкаку" и "Сёкаку"), поскольку авианосцы 2-й дивизии нуждались в плановом ремонте и не могли выйти в море, а один из авианосцев 1-й дивизии уже стоял в доке. Так из-за случайного в общем-то набора обстоятельств для обеспечения высадки в районе Порт-Морсби были направлены наименее подготовленные пилоты из состава 1-го воздушного флота, а опытные летчики 1-й и 2-й дивизий остались "дожидаться у моря погоды", вернее - ждать нападения на атолл Мидуэй.

Соединение ближней поддержки сил десанта получило в свое распоряжение легкий авианосец "Сёхо", имевший на борту 12 истребителей А6М2 "Зеро" и девять бомбардировщиков-торпедоносцев B5N2 "Кейт", а вот ударное авианосное соединение, которому предстояло, возможно, встретиться с авианосцами американцев, состояло уже из двух авианосцев - "Дзуйкаку" и "Сёкаку", каждый из которых имел на борту по 21 самолету "Зеро" и столько же пикирующих бомбардировщиков D3A1 "Вэл" и "Кейт". Кроме того, в распоряжении японцев находились самолеты береговой авиации, а также гидросамолеты, так что, по их мнению, силы для успешного проведения операции были выделены вполне достаточные.

Со своей стороны командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер У. Нимитц также готовился к тому, чтобы нанести японцам сокрушительный удар. Конечно, учитывая соотношение сил, сделать это было непросто, однако задача эта облегчалась тем, что американская разведка в свое время сумела расшифровать японский военно-морской код и теперь свободно читала все радиограммы японского Объединенного флота. В середине апреля на основании данных радиоперехвата была составлена следующая картина оперативных действий противника, однако, как выяснилось, она включала в себя не один, а целых четыре пункта:

Японский флот закончил операции в Индийском океане и возвращается на свои базы.

Японцы не собираются высаживаться в Австралии, а будут продолжать наступление на островах Тихого океана.

Планируется десантная операция к югу от Рабаула, причем силы для нее уже выделены.

Японский флот идет в Коралловое море, чтобы оказать содействие захвату Порт-Морсби и Соломоновых островов, однако точные сроки этой операции пока неизвестны.

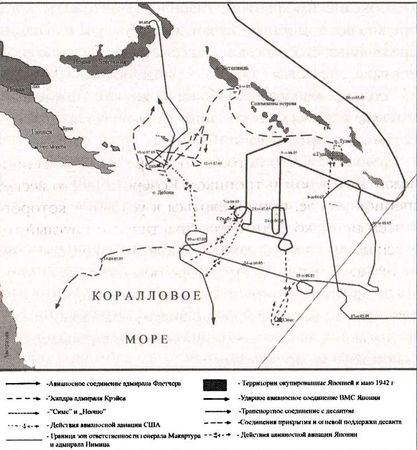

17 апреля последовал уточненный доклад, в котором сообщалось, что главная цель японского командования на май - это захват Порт-Морсби, а значит, необходимо что-то срочно предпринять, поскольку дальше к югу уже лежала Австралия! Выбирать Нимитцу не приходилось, и, чтобы отвести удар от "Зеленого континента", он отправил в Коралловое море свои авианосцы.

На тот момент, когда все это случилось, американский Тихоокеанский флот уступал японскому по всем показателям. Так, у них было всего лишь два авианосных соединения T.F.11 и T.F.17, сформированные вокруг авианосцев "Лексингтон" и "Йорктаун". Они уже несколько раз участвовали в боях, однако их пилоты наносили удары в основном по японским десантам, а с авианосцами противника пока еще не встречались.

Конечно, для противодействия мощному японскому авианосному флоту этого было явно не достаточно, но делать было нечего, и американцы постарались усилить свой флот хотя бы тем, что свели свои корабли в одну боевую группу - оперативное соединение под командованием контр-адмирала Флетчера. Помимо авианосцев, оно имело в своем составе еще семь тяжелых и один легкий крейсер, 13 эсминцев и два танкера.

Авиагруппа "Лексингтона" CVG-2 состояла из четырех эскадрилий: истребительной VF-2 (22 F4F-3 "Уайлдкэт"), бомбардировочной VB-2 (18 SBD-3 "Донтлесс"), разведывательной VS-2 (18 "Донтлессов") и торпедоносной VT-2 (12TBD-1 "Девастэйтор").

Авиагруппа "Йорктауна" CVG-5 также включала четыре эскадрильи: истребительную VF-42 (20 "Уайлдкэтов"), бомбардировочную VB-5 (19 "Донтлессов"), разведывательную VS-5 (19 "Донтлессов") и торпедоносную VT-5 (12 "Девастэйторов").

Наземная авиация союзников, способная поддержать действия флота в Коралловом море, была разбросана по базам в Северо-Восточной Австралии, на Новой Гвинее, Новой Каледонии и Новых Гебридах. Это были австралийские, новозеландские и американские эскадрильи. Порт-Морсби подвергался практически ежедневным налетам японцев, поэтому там не базировалось крупных сил бомбардировочной авиации. Основу ПВО базы составляли истребители Р-40 "Томагавк" из 36-й эскадрильи и Р-400 "Аэрокобра" (экспортный вариант самолета Р-39 для ВВС Великобритании, реквизированные армией США) из 35-й эскадрильи. Определенную помощь этому соединению у берегов Австралии могли оказать также летающие лодки "Каталина", осуществлявшие дальние разведывательные полеты над морем.

В то же время, как это очень часто бывает не только на войне, весь характер того, что вот-вот должно было случиться в Коралловом море, определяли даже не столько все эти факторы, и даже не обученность либо какой-то особый героизм сражавшихся там летчиков и моряков, а самый что ни на есть банальный естественно-географический фактор, такой же, как, например, и сильные морозы на Восточном фронте, установившиеся там в декабре-январе 1941 года.

Дело в том, что Коралловое море, расположенное между экватором и тропиком Козерога, место весьма специфическое, приноровиться к условиям которого совсем не легко. День здесь практически круглый год равен ночи, а солнце заходит около 18 часов, после чего темнеет очень быстро. Море обычно в спокойную погоду фосфоресцирует, поэтому кильватерный след прошедшего корабля хорошо виден издалека. Сильных штормов и туманов почти не бывает, и видимость над морем обычно прекрасная.

Битва в Коралловом море

Но, как везде, не бывает правил без исключений: вот и в первых числах мая 1942 года в этом районе совершенно неожиданно сошлись холодный и теплый атмосферные фронты, из-за чего образовалась обширная зона плохой погоды, протянувшаяся более чем на 1000 миль с запада на восток. В этой полосе почти непрерывно шел дождь, вернее, не дождь, а сильный тропический ливень, причем по обе стороны от зоны дождя находились районы густой низкой облачности. Именно поэтому в битве в Коралловом море были столь велики элементы случайности: достаточно было просто "нырнуть" в эту зону дождя, чтобы и корабли, и самолеты можно было обнаружить только по радару, а эта техническая новинка еще отсутствовала на кораблях у японцев и не отличалась большим совершенством на кораблях США!

Начав операцию в Коралловом море, японцы даже и не подозревали, что американцы знают об их планах и уже стягивают сюда свои корабли. По их мнению, противник должен был узнать о высадке на острове Ту-лаги не раньше ее начала и, соответственно, предпринять что-то в ответ не раньше 5–6 мая. Между тем американские корабли уже утром 1 мая встретились в 250 милях от острова Эспириту Санто (Новые Гебриды) и начали движение к Соломоновым островам. Приказ, полученный адмиралом Флетчером от командующего Тихоокеанским флотом, гласил: "Уничтожать, когда представятся удобные случаи, корабли, суда и авиацию противника, чтобы помочь задержать наступление японцев в районе Новая Гвинея - Соломоновы острова".

Утром 2 мая американские авианосцы принимали топливо с танкеров всего лишь в ста милях друг от друга. После дозаправки они должны были вновь встретиться в условленной точке 4 мая, куда прибывала и англо-австралийская эскадра адмирала Крэйса. Для охраны заправляющихся кораблей "Донтлессы" вели противолодочное патрулирование.

3 мая японские силы вторжения высадили на острова Тулаги и Флорида роту пехоты с двумя орудиями и группу строительных рабочих. Минзаг "Окиносима" выставил у островов более 150 мин заграждения. Боев не было, так как австралийцы еще 1 мая эвакуировали гарнизоны островов, но почему-то забыли сообщить об этом своим союзникам. В результате только вечером патрульный "Хадсон" обнаружил японский десант и послал радиограмму в штаб в Таунсвилле. Радисты "Йорктауна" перехватили ее, и Флетчер ринулся на север, сохраняя при этом полное радиомолчание. А чтобы сообщить соединению Фитча о своих планах, он послал к нему с сообщением о новом месте встречи танкер "Неошо" и один эсминец.

Удар по японскому десанту у Тулаги начался в 6.30 утром 4 мая, всего лишь через 10 минут после восхода солнца, когда с авианосца "Йорктаун" без предварительной разведки и сопровождения истребителями в воздух были подняты 28 пикирующих бомбардировщиков и 12 торпедоносцев.

Стоявшие в гавани Тулаги японские корабли малоопытные американские пилоты опознали неправильно. Но как бы там ни было, внизу находился противник, и они его атаковали! В 8.20 лейтенант Билл Шорт возбужденно прокричал в микрофон: "Они под нами! Мы атакуем!" Адмирал Флетчер, сидя в шезлонге на мостике "Йорктауна", предложил офицерам своего штаба, сгрудившимся у репродуктора: "Послушаем сражение". Американцев охватил азарт: и те, кто слушал, и все те, кто находился в кабинах самолетов, желали только одного - как можно скорее нанести удар. В результате в действиях американских пилотов не было никакой согласованности. Каждый экипаж самостоятельно выбирал цель и так же независимо от всех прочих ее атаковывал!

Тем не менее уже через две минуты одна 1000-фунтовая (454 кг) бомба попала в машинное отделение эсминца "Кикудзуки", который после этого тут же начал тонуть. Правда, его все-таки сумели взять на буксир и даже оттащить на мелководье, однако на следующий день полузатопленный эсминец был сдвинут приливом и, оказавшись на глубоком месте, сразу же ушел на дно.