Существующий материальный мир – движущаяся материя – представляется нам в двух основных формах – как вещество и свет. Постепенно окрепло убеждение, что вещество во всем своем многообразии построено из отрицательно заряженных электронов, положительно заряженных протонов и нейтронов, не имеющих заряда. Вещество казалось поэтому более понятным, чем свет, в котором одновременно обнаруживались свойства и волн и частиц. В то время как неотделимое свойство света – его движение, и мысль о "неподвижном свете" кажется абсурдом, механическая физика вполне примирялась с "покоящимся веществом". Волна немыслима без движения. Если физик и говорит о "стоячих волнах", то он разумеет при этом результат сложения двух волн, бегущих навстречу одна другой. Наоборот, отдельно взятую частицу можно представить вполне неподвижной. Однако такая форма материи, лишенной движения, т. е. ее неотъемлемого свойства, чистая абстракция с точки зрения диалектического мировоззрения. Она действительно оказалась таковой, как это показали новые, совсем неожиданные и удивительные ответы. В опытах, произведенных впервые около четверти века назад, было обнаружено, что поток электронов, протонов и молекул, встречая малые препятствия и отверстия, дает такие же отчетливые дифракционные явления, как и свет, т. е. обладает теми же основными свойствами волн.

В настоящее время длина этих "волн вещества" измеряется с большой точностью и оказалась равной h/mv. Здесь h – та же постоянная величина, с которой мы уже встречались в свойствах света, т – масса частицы и v – ее скорость.

Можно предполагать, что не только элементарные частицы – электроны, атомы и молекулы – соответствуют волнам; имеются основания утверждать, что любое отдельное скопление вещества, будет ли то человек, трамвай или Солнце, характеризуется подобающей его массе и скорости волной.

Во всей истории точного естествознания трудно указать другое открытие, которое было бы столь же непредвиденным и так же резко порывало бы с нашими привычными представлениями.

С механикой случилось то же, что и с оптикой. Древнее учение о свете считало пучок света снопом прямолинейно распространяющихся лучей, но явления дифракции заставили понять, что свет есть волновое движение, которое в отсутствие малых препятствий и отверстий на пути действительно ведет себя так же, как пучок лучей. За кажущейся лучевой геометрической оптикой скрывалась волновая оптика. Механика Ньютона была "лучевой механикой", но открытия нашего времени показали, что за ней скрывается более общая "волновая механика".

Не следует, впрочем, отождествлять "волны вещества" с волнами света. Мы видели, что световые волны имеют электромагнитную природу, чего нельзя сказать относительно волн вещества. Последние органически совпадают с самим веществом, с его частицами, в то время как световые волны излучаются, отдаются веществом и имеют совсем другие свойства.

Ошибочно думать также, что теория частиц сменилась более верной теорией волн. Существование частиц материи, атомов и электронов в веществе, квантов в световом потоке столь же достоверно, как и существование волн вещества и света. Были попытки представить материю как механическое сочетание частиц и волн, причем волны должны в этой схеме играть роль только рулевого или пилота, направляющего частицу туда, куда следует по законам распространения волн. На первый взгляд возможно обратное механическое предположение, что волны вызываются частицами в эфире, подобно тому как корабль оставляет волны за кормой. Эти предположения, однако, в своих выводах полностью расходились с действительностью.

Весьма распространено мнение, что в опытах одного типа (например, в опыте с кольцами Ньютона) свет полностью ведет себя как волновое движение, а в опытах другого типа (например, выцветание окрашенной ткани) свет целиком проявляет себя как поток частиц. Это, однако, ошибочно.

Если опыт Ньютона производить с чрезвычайно слабым светом, то при некоторых условиях есть возможность наблюдать статистические беспорядочные колебания яркости светлых колец, свидетельствующие о том, что энергия света и в этом типично волновом явлении сосредоточена в отдельных центрах фотона. С другой стороны, если освещать окрашенную ткань через узкие отверстия, то при выцветании обнаруживаются дифракционные явления.

Материя, т. е. вещество и свет, одновременно обладает свойствами волн и частиц, но в целом это не волны и не частицы и не смесь того и другого. Наши механические понятия не в состоянии полностью охватить реальность, для этого не хватает наглядных образов.

Формальная математическая теория света, хотя и не вполне совершенная, в настоящее время создана, она охватывает почти весь круг известных явлений. Эта теория остается, однако, крайне отвлеченной и "непонятной" (в смысле отсутствия наглядных образов).

Теперь уместно вернуться к затруднению, с которым пришлось встретиться в начале этой главы. Читатель, вероятно, не забыл, что мы столкнулись с неясностями в самом определении предмета учения о свете. Прояснился ли этот вопрос теперь? Принципиально – да. Постепенно были установлены основные объективные свойства света, отличающие его от других видов материи. Но практическое применение различающих признаков, особенно в их совокупности, до сего времени иногда связано с трудностями.

В конце прошлого века физики довольно долго пребывали в нерешительности по поводу природы катодных лучей – вещество это или свет? Вопрос решен был экспериментальным доказательством существования отрицательного электрического заряда у катодных лучей. Световая природа лучей Рентгена также долгое время подвергалась сомнению. Только после обнаружения дифракции лучей Рентгена в 1913 году физики окончательно согласились, что перед ними световое явление. Впрочем, строго говоря, этот вывод надлежало проверить, после того как дифракцию открыли у пучков заряженных частиц электронов и протонов, а также и незаряженных – нейтронов. В конце концов, только совокупность различных явлений, ясно указывающих на электромагнитную природу лучей Рентгена, безукоризненно доказывает их световую природу.

В течение нескольких десятилетий исследователи радикально изменяли свое мнение о природе так называемых космических лучей, непрерывно приходящих на Землю со всех сторон из мировых пространств и обладающих огромной проникающей способностью. Два десятилетия назад считалось установленным, что космические лучи в основной своей части состоят из световых лучей с чрезвычайно малой длиной волны, с более короткой в среднем, чем у лучей гамма радия. Однако позднее было доказано, что космические лучи отклоняются магнитным полем Земли и, следовательно, состоят из электрически заряженных частиц. Сначала предполагалось в связи с этим, что первичные космические лучи состоят из электронов. Однако исследования последнего времени, в особенности опыты советских физиков, произведенные в верхних слоях атмосферы, с несомненностью доказали, что основная часть первичных космических лучей состоит из положительно заряженных протонов. Заметим, что космические лучи распространяются с громадной скоростью, практически совпадающей со скоростью света.

Приведенные примеры ясно показывают, насколько практически трудно в отдельных случаях с несомненностью установить световую природу того или иного явления.

Неисчерпаемость содержания реальной материи в различных ее проявлениях, вещества и света, раскрывается все больше по мере углубления научного исследования. Противопоставляя свет веществу, несмотря на многие сходные свойства у того и другого (свойства волн и частиц, квантовые закономерности), мы до сих пор считали свет и вещество, по существу, разнородными, отличающимися друг от друга примерно так же, как отличается звук скрипки от самой скрипки и радиоволны от радиопередатчика. Но около двадцати лет назад было сделано еще одно поразительное открытие в области учения о свете.

На основании своей формальной математической теории света, о которой мы только что упоминали, Дирак пришел к теоретическому выводу, что при некоторых условиях свет должен превращаться в вещество и обратно. В сильном электрическом поле атомного ядра световые кванты с длиной волны не более примерно 0,001 mµ, по Дираку, могут распадаться на две противоположно заряженные частицы – электрон и позитрон. Это весьма удивительное теоретическое предсказание все же полностью подтвердилось на опыте. Превращение света в вещество было экспериментально доказано. Более того, этот поразительный процесс был сфотографирован. Возможность такого рода фотографий основана на том, что быстрые заряженные частицы, проходя в воздухе, пересыщенном водяными парами, оставляют следы из осевших капелек воды. Противоположно заряженные частицы, электрон и позитрон, пролетают в сильном магнитном поле, вследствие чего загибаются в противоположные стороны.

Перед нашими глазами разыгрывается изумительное зрелище преобразования светового гамма-луча в пару легких частиц вещества. Происходит нечто, действительно, до известной степени напоминающее сказочное превращение мелодии в скрипку!

Для объяснения этого явления наука до сих пор не имеет ничего, кроме формальной и в этом смысле явно нас не удовлетворяющей теории Дирака. Во всяком случае с несомненностью обнаруживается глубочайшая связь света и вещества, о которой ранее не подозревали. Человек овладел природой еще с одной стороны.

Мы начали с субъективных зрительных ощущений света и яркости, а затем, шаг за шагом следуя за историей развития оптики, подошли к современному сложному состоянию объективной науки о свете. Читатель, вероятно, не удовлетворен концом повествования о судьбах развития воззрений на природу света. Загадка оказалась неразгаданной в обычном смысле слова и сделалась еще более сложной, чем казалось во время Ньютона и Ломоносова. Но такова судьба всякой области настоящего знания. Чем ближе мы подходим к истине, тем больше обнаруживается ее сложность и тем яснее ее неисчерпаемость. Непрерывная победоносная война науки за истину, никогда не завершающаяся окончательной победой, имеет, однако, свое неоспоримое оправдание. На пути понимания природы света человек получил микроскопы, телескопы, дальномеры, радио, лучи Рентгена; это исследование помогло овладению энергией атомного ядра. В поисках истины человек безгранично расширяет область своего владения природой. А не в этом ли подлинная задача науки? Мы уверены, что история исследования света, его природы и сущности далеко не закончена; несомненно, что впереди науку ждут новые открытия в этой области, что мы ближе подойдем к истине, а техника обогатится новыми средствами.

Солнце

В середине всего пребывает Солнце. И кто же поместил бы сей светоч в этом прекрасном храме в иное или лучшее место, чем то, откуда он может равно освещать все. Не без основания поэтому одни называют его светочем мира, другие Разумом, иные Управителем, Трисмегист – зримым богом, Электра – Софокла – всевидящим. Итак, как бы восседая на царском троне, Солнце управляет семьей окружающих его звезд.

Коперник

У Козьмы Пруткова есть такое изречение: "Если у тебя спрошено будет: что полезнее, Солнце или месяц? – ответствуй: месяц. Ибо Солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц – ночью". Конечно, ни один из читателей не соблазнится этой остроумной чепухой. Днем светло потому, что светит Солнце, и ночью от Луны также есть свет, потому что где-то светит то же Солнце и Луна отражает его лучи на Землю. Загородившись от прямых солнечных лучей козырьком фуражки или зонтиком, мы не мешаем Солнцу освещать воздух, облака, поля и все окружающее. Солнце может быть скрыто облаком, но лучи его, рассеиваясь воздухом, по-прежнему освещают Землю. Но если между Землей и Солнцем на достаточно большом удалении очутится большой непрозрачный предмет, он может не пропустить прямых лучей Солнца в земную атмосферу, свет исчезнет. Так и бывает во время солнечных затмений, когда Земля, Луна и Солнце попадают на одну прямую линию.

Свет, доходящий до человека (разумеем как видимые, так и невидимые лучи), может быть троякого происхождения. На Землю падают прямые солнечные лучи, которые мы стараемся видеть возможно реже. Оси наших глаз обычно направлены горизонтально, и Солнце стоит перед глазами только на восходе и закате. Днем непрерывно к нам в глаза доходят рассеянные солнечные лучи. Небесная лазурь – результат рассеяния солнечных лучей молекулами воздуха. Если рассеивающие частицы очень малы, то более всего рассеиваются лучи с короткими длинами волн (в видимом спектре – синие и фиолетовые). Иначе обстоит дело, если частицы крупные, тогда довольно сильно рассеиваются и более длинные волны. В этом очень легко убедиться, закурив папиросу. Цвет дыма папиросы, выходящего с зажженного конца, голубой, а со стороны мундштука – белый. Объясняется это тем, что частицы дыма, пройдя толщу табака, слипаются, становятся крупными. Точно так же рассеянный свет облаков, состоящих из крупных капелек влаги, белый, в то время как цвет чистого неба голубой. Если бы Земля была без атмосферы, мы видели бы Солнце на совершенно черном небе.

На высоте 20–22 км над Землей из гондолы стратостата наблюдатели видели над собой именно такое, почти черное небо при сияющем Солнце.

Зори, зеленый цвет полей и лесов, белизна снегов, сияние Луны – все это отраженный или рассеянный свет Солнца.

Но помимо прямого и рассеянного солнечного света до нас доходят лучи, от Солнца не зависимые. Всякое нагретое тело излучает свет. Если нагревание очень велико, в этом свете много видимых лучей; если нагревание незначительно, излучаются невидимые инфракрасные лучи, которые можно обнаружить по тепловым их действиям. Кругом нас все нагрето. Если мы и называем одни тела теплыми, другие холодными, то делаем это условно, по отношению к температуре нашего тела. Совершенно охладить тело – это значит остановить движение его частиц. Такое охлаждение возможно только приблизительно при –273° по Цельсию (абсолютный нуль температуры). На Земле же все теплое, и поэтому все светится видимыми или невидимыми лучами; светится и сам человек, светятся и его глаза. В этом смысле древние, приписывавшие глазу "кроткий внутренний огонь", оказались правыми. Энергия этих внутренних лучей глаза такова, что если бы глаз чувствовал их так же, как, положим, зеленые лучи, то его постоянно сопровождало бы и днем и ночью свечение с яркостью примерно в 5 млн свечей.

Нам шлют видимые лучи звезды – удаленные солнца, туманности, иногда небосклон прорезывают блистающие молнии или загораются причудливые северные сияния. В летней листве ночью светятся светляки, а в лесу гнилушки. Молнии вместе с видимым светом излучают и невидимые электромагнитные волны; и в ясную погоду по радио слышны страстные потрескивания в приемнике, мешающие приему, – это электромагнитные атмосферные разряды. Наблюдая эти разряды, А. С. Попов и пришел к открытию радио. За последние годы с несомненностью выяснилось, что Солнце и звезды также излучают радиоволны. Во время Второй мировой войны радиоизлучение Солнца и других светил составляло иногда существенную помеху правильной работе радиолокации. В Земле идет медленный распад некоторых атомов, радиоактивный процесс, сопровождающийся, в частности, излучением световых гамма-лучей с очень короткими волнами.

Помимо этого света, доходящего до человека вследствие естественных процессов на Земле и во вселенной, человек создает себе по мере надобности искусственные источники света. Он зажигает дерево, керосин, свечи, пользуется электрическими лампами накаливания, в которых металлические нити нагреваются электрическим током. В новых, более совершенных люминесцентных лампах электрический ток вызывает сначала разряд в парах ртути, сопровождающийся испусканием ультрафиолетовых лучей. Эти лучи поглощаются затем на стенках стеклянной трубки, покрытой изнутри люминесцирующим составом, и превращаются в видимый свет. Всякая радиостанция – своего рода источник света, посылающий чрезвычайно длинные волны. Для научных и медицинских целей устраиваются трубки Рентгена, излучающие невидимый свет, легко проходящий сквозь человеческое тело.

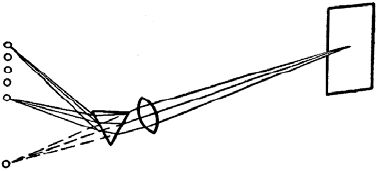

Рис. 8

Схема спектроскопа (чертеж Ньютона)

Но энергия всех этих светочей, в отдельности и вместе взятых, поистине ничтожна по сравнению с энергией свечения Солнца. Нужно вспомнить, что в конечном итоге, зажигая лампу, заставляя работать радиостанцию или трубку Рентгена, мы потребляем ничтожную часть солнечной энергии, накопленной в виде угля, нефти и дров растениями. Пользуясь энергией ветра, водопадов и водохранилищ, мы снова применяем энергию солнечного света, вызывающую ветер, подымающую воду. Поэтому ясно, что ни один искусственный источник не может конкурировать с Солнцем в смысле общей излучаемой энергии.

Причина, заставляющая человека пользоваться наряду с Солнцем собственными скромными искусственными источниками света не только ночью, но и днем, "сидеть днем с огнем", кроется в том, что во многих случаях важно не только количество световой энергии, но также ее основное качество, ее спектральный состав.

Мы знаем, что впервые Ньютон ввел это важнейшее понятие о спектральном составе света. Опыт Ньютона с призматическим разложением солнечного света стал прообразом всех разнообразных спектроскопов, применявшихся и применяемых в науке. На рисунке 8, сделанном по чертежу самого Ньютона, ясна идея простейшего ньютоновского спектроскопа. Свет падает на узкую щель, за ней помещается линза так, что щель находится почти в фокусе последней. Из линзы пучок света падает на призму, здесь – преломляется и попадает в зрительную трубу, установленную "на бесконечность". В окуляр трубы видно изображение щели спектроскопа в каждом из цветов, из которых состоит исследуемый сложный цвет. Если бы щель была очень широкой, изображения накладывались бы друг на друга, спектр был бы нечистым, цвета в нем были несколько смешанными.