Заблудившиеся мушки

Из узкой долинки дорога выходит на высокий холм, с которого открывается широкий распадок с густыми зарослями тростника. За ним виднеется какое-то глиняное строение и несколько раскидистых кустов колючего кустарника джингиля, или, как его еще называют, "чингиля". Откуда здесь в сухом распадке, посреди безводной пустыни могла оказаться вода и тростники? Но раздумывать не приходится. Наши запасы воды в бачке уже исчерпаны, а за несколько дней экономного пользования водой руки и лицо заметно потемнели.

К тростниковым зарослям с дороги вела едва заметная тропинка, заслоненная маками. На ней, видимо, ранней весной, когда земля была еще сильно влажной, верблюды оставили свои следы, и теперь машину подбрасывало по этим ямкам. Каково же было разочарование, когда выяснилось, что такие стройные и высокие тростники, которым под стать расти на берегу большого озера или реки, были на совершенно сухой земле без каких-либо признаков воды! Но среди тростника оказался колодец, старательно выложенный камнями, глубиной около 6 метров. Рядом с колодцем стояла хорошо сохранившаяся деревянная колода, из которой поят скот.

Вот почему здесь рос тростник! Растения добывали воду из-под земли, из водоносного слоя. Но как на сухом месте прижились первые тростники? Возможно, это произошло много лет назад в особенно влажную весну, когда на месте теперешних зарослей образовалось небольшое озеро.

Видимо, этот тростник с колодцем служил промежуточным пунктом при перегоне скота с весенних пастбищ на горные летние, так как кругом виднелись следы стоянки отары овец.

Не беда, что в сводах колодца оказалось несколько гнезд воробьев и белый помет падал в воду. Мы прежде всего умываемся холодной и прозрачной водой и расточительно ее расплескиваем.

Тут же у колодца мы разбили бивак. Пригревает солнце, становится жарко. Приходит пора проститься с последней булкой хлеба, которую решено поджарить ломтиками. Со следующего дня мы переходим на лепешки из муки, портативность которой особенно ценна в условиях путешествия. Но едва налито в сковородку масло, в нее падает оса, за ней другая и беспомощно барахтаются, не в силах выбраться из предательского плена. Злополучные осы выброшены из сковородки, но на смену им откуда-то сверху плюхаются новые и новые!

Война с осами продолжается долго, пока мы не догадываемся о причине столь странного их поведения. Блестящая поверхность масла, отражающая солнечные лучи, имитировала лужицу с водой, на которую и стали слетаться страдающие от жажды осы. В колодец они не догадывались спуститься. Пришлось прикрыть сковородку, наполнить колоду водой и устроить для ос водопой. Бедные осы! Как они страдали от жажды! За короткое время на этом водопое их перебывало много, и среди основных посетительниц, обычных ос, в колоду наведывались иссиня-черные осы-помпилы, истребительницы пауков, осы-аммофилы, охотящиеся за гусеницами бабочек, и многие другие.

Когда машина только что была остановлена у тростников, раздался тоненький, почти комариный писк множества мелких мушек. Они назойливо лезли в уши, садились на открытые части тела, но не кусались. Особенно настойчиво мушки крутились около глаз. Потом мушиный писк усилился, стал дружным, и нас облепил целый рой этих насекомых. Почти бессмысленно было обмахиваться: назойливые мушки, спугнутые с одного места, немедленно перелетали на другое. Оставалось только терпеть. Это были так называемые мушки слезоедки. Но откуда они могли взяться в таком большом количестве среди почти необитаемой пустыни? По всей вероятности, этот рой сопровождал отару овец и каким-то образом отстал от нее. Быть может, овцы были подняты с ночлега ранним утром, когда мушки еще спали, оцепенев от прохлады.

Вот и изволь расплачиваться перед маленькими мучителями за целую отару овец!

Строение, которое было замечено с холма, оказалось небольшой оградой с башенками и представляло собой своеобразный мавзолей, сложенный из глины. Внутри ограды рос бурьян, а у маленьких могильных холмиков зияли черные провалы. Все сооружение было очень старым.

Пока я рассматривал мавзолей, послышался своеобразный, неподражаемый гортанный крик. Быстрокрылые птицы величиной с крупного голубя стремительно пронеслись мимо и скрылись за холмом. Это были типичные птицы пустыни - чернобрюхие рябки, или, как еще их называют, бульдуруки. Небольшая стайка этих птиц опустилась недалеко от нашего бивака. У рябков мощная грудь, остроконечные упругие крылья, недлинный, резко суживающийся к вершине хвост и короткие ноги с грубой подошвой. Сверху они глинистого цвета, снизу брюшко опоясывает широкая черная полоса. Еще раньше мы встречали этих птиц, сидящих на земле. Завидев мчавшуюся машину, они сперва высоко поднимали головки и потом внезапно взлетали или, желая остаться незаметными, тесно прижимались к земле и буквально на глазах исчезали, сливаясь с окружающим фоном.

Чернобрюхие рябки ежедневно летают на водопой за много километров. Голос их негромкий, но настолько далеко слышен, что никогда нельзя определить по нему, как близко пролетают птицы.

Ущелье Караэспе

Горы Чулак начинаются небольшими округлыми холмами. Затем рельеф изменяется, холмы постепенно переходят в горы, скалистые и обрывистые. Параллельно реке Или с запада на восток тянутся горы Чулак и смыкаются с горами Матай, за которыми следуют хребты Алтынэмель, Токсанбай и, наконец, могучий и далекий от нас Джунгарский Алатау. Горы расцвечены красновато-лиловатыми и голубыми тонами. В бинокль хорошо видны громадные скалы. В многочисленных ущельях лежат темные тени.

Дорогу в ущелье Караэспе мы, видимо, миновали. Сейчас оно оказалось значительно левее нас. После некоторого раздумья было решено ехать в ущелье напрямик. Вскоре стала реже растительность. Постепенно исчезали маки, вместо них появились изящные желтые тюльпанчики. Гладкая поверхность земли позволяла ехать сравнительно быстро. Чувствовался подъем. В одном месте из-за бугра неожиданно на пути показались маленькие светлые холмики. Наехав на них, машина внезапно осела и, забуксовав, стала садиться еще ниже. Недоумевая, я соскочил с седла и мгновенно почувствовал, как почва под ногами стала проваливаться. В этот момент в нескольких шагах от нас раздалось мелодичное посвистывание, которое, начавшись с низкой ноты, постепенно перешло на высокую. К первому голосу присоединился второй, чуть потоньше, затем третий, и понеслась стройная песенка. Вблизи от нас, привстав на задних ногах и вытянув мордочки, поблескивая черными бусинками глаз, стояли, насвистывая, небольшие зверьки величиной с крысу. Оказывается, мы попали в колонию одного из распространенных грызунов пустыни - большой песчанки. Вот у каждого холмика стали появляться еще зверьки. Теперь посвистывание раздавалось со всех сторон. Я взмахнул рукой, и ближние к нам песчанки молниеносно исчезли в норках, подняв маленькие облачка пыли. Но едва рассеивалась пыль, из нор появлялись любопытные мордочки.

Большая песчанка обходится совершенно без воды, несмотря на то что ее кормом, особенно летом, нередко бывают сухие стебли растений.

Выбраться из колонии песчанок оказалось не столь легко. После этого случая, увидев на пути маленькие холмики песчанок, мы сворачивали в сторону и далеко объезжали опасное место. Говорят, что колонии песчанок особенно неприятны для верхового. На бегу лошадь, провалившаяся по колено, ломает ноги.

Вскоре мы спустились в ближайший лог. Этот лог был началом ущелья. Показались одиночные скалы, между которыми по узкому ущелью полоской тянулось сухое русло ручья, кустики таволги, карликовая боярка, колючий джингиль и совсем маленькая, в прелестных розовых цветах пустынная вишня. Камни, покрывавшие дно ручья, были белыми от высохшего ила: видимо, совсем недавно здесь бежала вода.

Несколько крутых поворотов - и там, где дорога затерялась, под тремя развесистыми ивами, журчит ручеек с прозрачной водой, сквозь которую видны разноцветные камешки. Вокруг высятся мрачные скалы, красные, черные, с острыми вершинами. От самого ручья кверху по склонам ущелья тянется каменистая осыпь. Чем ближе к вершине, тем камни осыпи мельче. На стороне, обращенной к солнцу, камни черные, как смола, и блестящие, будто покрытые лаком.

Еще на подгорной равнине недалеко от гор поверхность пустыни была равномерно покрыта многочисленными мелкими камешками смоляно-черного цвета, с лаковым блеском. Стоило перевернуть камешек, как снизу он оказывался обыкновенным, светлым, с шероховатой поверхностью. Из ранее прочитанных книг вспомнилось о "пустынном лаке" и "пустынном загаре". Тысячелетиями ураганы и постоянно дующие ветры пустыни, несущие мельчайшие частицы почвы и песка, ударяясь о поверхность камней, постепенно полируют их. Так возникает "лак пустыни". Палящие лучи солнца, нагревая камни, вызывают на поверхности образование тончайшей оболочки марганцовистых и железистых окислов темного цвета. Так возникает "загар пустыни". Оба эти процесса тянутся очень медленно, десятками тысячелетий. Лак и загар пустыни образуется не на всех камнях.

На следующий день, взяв бинокль и фотоаппарат, я отправился осматривать ущелье. Всего лишь несколько десятков метров текла вода. Неожиданно появившись из-под камней, ручей также внезапно исчезал. Дальше ущелье было безводным, но вдоль сухого русла росли кустарники, ярче зеленела трава: по-видимому, вода проходила под камнями недалеко от поверхности земли.

Склоны гор поросли редкими кустиками небольшого кустарника-боялыча. Кое-где виднелись кустики эфедры с хвоеобразными темно-зелеными стеблями, лишенными листьев.

Таинственные знаки

В ущелье тихо. Изредка далеко на вершинах закричит одинокая горная куропатка - кеклик. Иногда послышится тоненький посвист большой песчанки, и вновь все так затихает, что слышно биение сердца, шорох одежды, тиканье ручных часов.

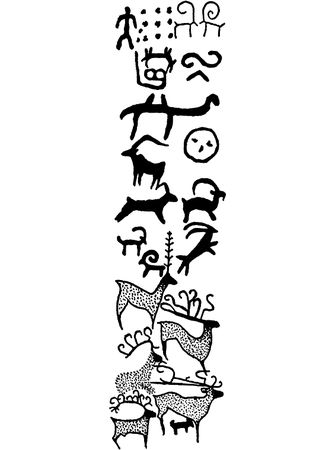

У подножия горы по каменистой осыпи мелькнула лисица. Она скользила вверх легкой тенью. Сдвинутые камни со слабым звоном скатывались книзу. Теперь в конце весны на ее тонком теле висели длинные клочья шерсти, а хвост казался нелепо большим. Лисица неторопливо убегала, но любопытство взяло верх, и, обернувшись, она остановилась. Пока я переваливал через небольшой мысок, лисица внимательно следила за мной янтарно-желтыми немигающими глазами, и ни один мускул не дрогнул на ее застывшем теле. Завернув за мысок и делая вид, что продолжаю идти дальше, я повернул обратно, подполз к черному камню и, лежа на боку, вынул бинокль: интересно поглядеть на лисицу. В это время случайно мой взгляд упал на черный камень. На его поверхности видны какие-то странные знаки: ряд глубоких точек и подобие дерева, фигура козла и какое-то странное сооружение над ним. Рисунки старые совсем почернели и несомненно нанесены несколько тысяч лет назад.

Я много раз слышал о наскальных рисунках - этой своеобразной живописи давно живших народов. Неужели это они? Забыв про лису, я долго рассматриваю знаки и постепенно начинаю догадываться. Сооружение над козлом - западня. А то, что мне показалось деревом, оказывается, фигура человека, нарисованная кверху ногами. Точки могли изображать стадо животных, или войско, или еще что-нибудь. Теперь глаза невольно сами осматривают камни, и напротив через ущелье, в начале дайки, вижу знаки и рисунки. Вот двое животных стоят головами одно к другому. По закрученным рогам нетрудно узнать горных баранов - архаров. Ниже их - вензель и, наверное, родовой знак, или, как его называют археологи, родовая тамга. Еще выше видны другие изображения животных: горбатый верблюд с неестественно длинной шеей, три горных козла и опять родовая тамга. А что там еще выше, на большом плоском камне?

Да их тут много, этих наскальных рисунков! Настоящий музей, отлично сохранившийся до наших дней. И, не чувствуя жары, усталости и сухости во рту, я карабкаюсь вверх с тетрадью и карандашом в руках, цепляюсь за выступы, перебираюсь над обрывами, на четвереньках переползаю осыпи, забыл обо всем, кроме рисунков, тороплюсь. Вот на большом камне целая композиция из высеченных оленей. Как грациозны и легки их тела, тонки талии, стройны ноги, изящны извивы рогов! Контуры тела нанесены сплошной линией, а пространство между линиями заполнено мелкими точками. Рисунки очень древние и напоминают искусство скифов. Здесь же на камне с оленями значительно позже выбита уродливая фигурка козла, а справа - фигурка оленя. Подражая прежним рисункам, художник хорошо скопировал позу оленя, но рога выполнил в другом, видимо модном в то время, стиле - елочкой.

И дальше видны рисунки. Ими заполнена вся дайка. Да тут богатейшая коллекция наскальных писаний (изображений), сокровищница искусства людей давно минувших веков, еще неизвестных науке!

Опять козлы, поднявшиеся на дыбы, рядом друг с другом, а вблизи них какой-то знак. А этот рисунок, хотя и очень стар, изображает настоящую домашнюю козу с толстым, неуклюжим телом и длинными рогами. Не к далекой ли заре скотоводства относятся рисунки?

А вот слон! Слон с поднятым хоботом выбит на скале! Рядом с ним стилизованный рисунок другого слона. Художник так нарисовавший слона, должен был его видеть собственными глазами, и наверное, бывал в Индии, а может быть, и сам родом оттуда. Еще дальше два человека дерутся, а сбоку от них третий стреляет из большого боевого лука. Рядом две странные человеческие фигуры. У обеих в руках длинные копья и какие-то молотки, на голове маски, сзади хвосты, между ногами силуэты колчанов. Здесь, возможно, ряженые воины изображают поединок, или, быть может, это встреча врагов. Но почему же молотки в руках? Да ведь это боевой чекан - оружие скифов! По оружию можно догадаться, что рисунок нанесен задолго до нашей эры.

На самой высокой части дайки, на большом и ровном камне, высечена картина охоты. Трех горных баранов (архаров) и горных козлов (тэков) окружили пешие охотники. В руках охотников не просто луки, а арбалеты с каким-то раздвоенным прикладом (может быть, с пусковым механизмом). Это хорошо видно по тому, что руки охотников не прикасаются к луку, а держат древко арбалета.

Арбалет в Азии - открытие, так как до сего времени он был известен только в Европе!

Охотник, нарисованный в левом нижнем углу, держит на привязи животное, очертания которого характерны: длинное тело, сравнительно короткие ноги, длинный хвост, закрученный на самом кончике, короткие уши. Длина животного примерно равна человеческому росту.

Другое такое же животное без привязи следует за охотником. Не показывая рисунка, перечислите эти черты специалисту-зоологу, и он, не колеблясь, скажет, что это может быть только леопард. В описаниях путешествия Марко Поло упоминается охота с прирученными леопардами. Вот почему у этого рисунка сравнительно свежи линии, слабо покрыты загаром и не отшлифованы пустынным ветром. Рисунку несколько сот лет: возможно, он относится к V–XII векам. Интересна еще одна деталь. Стрелы арбалетов не обычные, а особенные, с раздвоенными наконечниками, наносящими тяжелую рану. Вот как стара земля и вечен камень, сохранивший следы человека!

С немым восторгом я разглядываю рисунки и незаметно мысленно переношусь в далекое прошлое. Мне чудятся фигуры художников, согнувшиеся над камнями, в странных одеждах, со старинным вооружением. И тихое мрачное ущелье с красными скалами и черными дайками, с серыми горными курочками, любопытными лисами, со всем остальным живым миром тоже кажется старым и древним.

Вечером у костра мы долго обсуждаем рисунки, приводим в порядок коллекции, гербарии. В ущелье вечереет, небо кажется очень черным, и на нем ярко сверкают звезды.

Мимо костра пролетает крошечная совка-сплюшка, садится вблизи от нас на скалы и заводит долгую, заунывную песню. Завтра опять в путь.

Черная дайка

Чтобы попасть в следующее ущелье, нужно спуститься обратно на дорогу, проделав около 10 километров лишнего пути по целине. Нам это невыгодно. Поэтому принимаем другое решение. У подножия хребта обнаружили старую, едва заметную дорогу, идущую в нужном направлении. Ею мы и воспользуемся.

После узкого ущелья и высоких отвесных гор особенно широки просторы пустыни и приятен вольный ветер. Здесь типичнейшая каменистая пустыня, покрытая мелким загоревшим щебнем. На ней растут коротенькие и редкие кустики солянок, между которыми расположены свободные от растительности голые участки почвы. Расти гуще солянки не могут, им не хватило бы влаги. Но в ложбинках, проделанных дождевыми потоками, ютятся уже небольшие кустарники. Всюду мелькают тюльпанчики, цветут пастушьи сумки, во многих местах зеленеют сплошные заросли лука и чеснока.

Едва заметная дорога то поднимается на отрог хребтика, то спускается в низинку. Иногда подъемы очень круты, и машина с трудом преодолевает их на первой скорости. В такие минуты мы поспешно соскакиваем, и, облегченный и подталкиваемый сзади, мотоцикл не останавливается в критическую минуту, а ворча и вздрагивая, послушно выполняет трудную работу. Таким путем нам удается преодолевать крутые подъемы, которые были бы недоступны автомашине даже с хорошей проходимостью.

Так же, как и Караэспе, ущелье Иргизень началось широким распадком с довольно крутыми склонами. Здесь наша едва заметная дорога круто сворачивала вниз, очевидно в направлении главной дороги. С правой стороны у начала ущелья был расположен громадный утес из красного камня. В ущелье не оказалось воды, только жужжали мухи и осы да из-под ног разлетались в стороны кобылки. Не было смысла продвигаться вверх, и мы раскинули бивак у самого входа ущелья.

Вдали на вершине распадка в бинокль была заметна большая черная дайка. Подобно стене замка, она шла у самых вершин гор и опоясывала их. Жгло солнце. Ни кустика, ни деревца, в тени которых можно спрятаться. Пришлось палаткой закрыть машину, а тент растянуть над землей. Под ним немного прохладнее, солнечные лучи, меняя направление, перемещали тень.

От нагретой земли струились испарения. Горизонт колыхался. В туманной дымке потонули дали. Камни стали горячими. Многие жители пустыни попрятались под камни, заползли в щели и норки. Отвернешь камень - и из-под него разбегаются юркие, блестящие жужелицы, медленно уползают чернотелки, и только скорпион спит, распластавшись в узкой щелке, потом вдруг очнется и, подняв над собой оружие - ядоносную иглу на конце хвоста - и вытянув вперед, как рак, клешни, помчится искать убежище. Здесь встречаются только два наиболее обычных вида скорпиона: бутус эупеус и бутус кавказикус. Они не столь ядовиты. Уколы скорпиона очень болезненны. Место, куда попал яд, припухает, краснеет и сильно жжет. Но, обычно через один-два дня все болезненные симптомы исчезают. Отравление ядом скорпиона для взрослого человека никогда не бывает тяжелым, тем более смертельным.