МУСУЛЬМАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Мир сияет, блестит, как кувшин золотой.

Он пленил, опьянил нас своей красотой.

Жаль, что конь под седлом и всегда наготове,

Чтобы смертных умчать безвозвратной тропой.

Омар Хайям .

Первые века мусульманского завоевания были временем разрухи, голода и чумы. Многие города Востока опустели, великолепный Ктесифон лежал в руинах, Александрия подверглась жестокому разгрому; вместе с половиной города арабы сожгли и знаменитую библиотеку: халиф Омар заявил, что раз есть Коран, то нет нужды в других книгах. Греческая учёность была забыта, овладевшие половиной мира варвары правили, не слезая со своих коней, и лишь заповеди ислама отчасти сдерживали их грубость и алчность. В то время, как арабская знать изменила заветам пророка, покорённые народы сделали их своим знаменем и, принимая ислам, требовали равных прав – ведь пророк говорил, что все верующие – братья. Объединившись с истинно верующими шиитами, новообращённые одержали победу и разрушили созданный завоевателями Халифат. Овладев в середине X века Египтом, шииты провозгласили здесь своего халифа, уменьшили налоги и навели справедливый порядок в управлении. Так же, как во времена фараонов, каждый крестьянин был обеспечен наделом, а писцы ходили по полям, предписывая, что и когда сеять – а затем забирали государеву часть урожая. К чиновникам были приставлены комиссары-"даи", следившие за соблюдением справедливости; эти поклявшиеся в верности святым идеалам агитаторы и комиссары были опорой новой власти. Центром их обучения была огромная мечеть ал-Азхар в Каире, в разных уголках которой читали проповеди десятки учёных улемов; тысячи даи расходились отсюда по всему мусульманскому миру, чтобы поднимать людей на борьбу за справедливость.

Багдадские халифы ожесточённо сражались с постоянно восстававшими шиитами и сумели отстоять свою власть в Двуречье. Опорой халифов было новое войско – гвардия гулямов: они тысячами покупали мальчиков-рабов, воспитывали их в казармах и затем вручали им в руки оружие. Гулямов набирали из самых воинственных и жестоких племён, среди них было много африканских берберов и прикаспийских горцев-дейлемитов, но в основном это были выходцы из Великой Степи, тюрки. Поначалу халифам удавалось поддерживать среди гулямов военную дисциплину, но затем солдаты почувствовали свою силу и в середине X века захватили власть. Халифы по-прежнему жили в своём огромном дворце и оставались духовными владыками мусульман, но реальная власть принадлежала теперь вождю дейлемских гулямов Адуд ад-Доуле. Адуд считал себя восстановителем персидской империи, он принял титул шаханшаха и подражал "справедливым государям" VI века. Новый шаханшах восстановил дисциплину среди гулямов, снизил налоги, навёл порядок в управлении и покровительствовал окружавшим его учёным и поэтам; он вошёл в историю как образец идеального правителя того времени.

Первые века Халифата были временем голода, но бедствия, преследовавшие людей, были вызваны не отсутствием плодородных земель, а непосильными податями, которыми завоеватели обременяли крестьян. Это было искусственное Сжатие, которое вызывало постоянные восстания – и, в конечном счёте, взорвало великий Халифат. Восстания и революции привели к власти справедливых государей, которые уменьшили подати и покончили со злоупотреблениями налоговых сборщиков. Численность населения стала быстро расти, деревни снова стали многочисленными и многолюдными, были восстановлены старые каналы, а от предгорий в засушливые степи потянулись кяризы – подземные водостоки длиной в "несколько дней пути". Стала ощущаться нехватка земли, крестьяне уходили в города и пополняли ряды ремесленников, снова зашумели многолюдные базары, где торговцы зычными голосами расхваливали свой товар. Ремесленники выделывали прекрасные ковры и белоснежные льняные полотна, медную посуду и сабли дамасской стали. Мусульмане научились у индусов прясть хлопок, а у китайцев – выделывать бумагу, были снова освоены секреты производства стекла и шёлка. Торговые караваны уходили всё дальше на запад и на восток; была открыта дорога через пустыню в северные страны, в Булгар на берегу Волги, где мусульманские купцы покупали у русов меха и рабынь. В VIII веке персидские капитаны снова нашли морской путь в Индию и Китай, и по этой дороге стали плавать корабли Синдбада-морехода и его товарищей из Сирафа, Басры и Ормуза. Эти большие корабли были сделаны, как в давние времена, без единого гвоздя, но они вмещали сотни людей и могли находиться в плавании месяцами; связь с родиной поддерживали с помощью почтовых голубей. Другая дорога в Китай вела через пустыни Центральной Азии – это был Великий Шёлковый путь, вновь открытый для движения караванов. Крупнейшим городом на Шёлковом пути был знаменитый своими базарами и караван-сараями Нишапур; главные улицы и площади Нишапура были заставлены лавками и перекрыты высокими кирпичными сводами; говорили, что в Нишапуре больше миллиона жителей.

Мусульманские города мало отличались от древних городов Востока – те же стиснутые между глиняными заборами улицы; редкие калитки, а за ними – внутренние дворики с выходящими на них комнатами. Правда, в окнах появились цветные стёкла, а подвалы стали использоваться для жилья: в них устраивали фонтанчики и наслаждались прохладой среди летней жары. Мебели в домах почти не было: её заменяли многочисленные ковры, создававшие атмосферу уюта. За обедом мужчины возлежали на коврах, облокотясь на подушки, несмотря на запрещение пророка, пили вино, и по обычаю, перенятому у греков, соревновались друг с другом в сложении стихов. Поэты писали о радостях жизни, о женщинах и вине:

Лунным ясным сияньем весь мир озарён,

Миг лови – радуй сердце, будь пьян и влюблён,

Мы уйдём – станем прахом, нас мир позабудет,

А луна, как всегда, озарит небосклон.

Положенные на музыку, стихи исполнялись рабынями-певицами; правда, по обычаю певицы не могли показаться на глаза гостям и пели из-за ширмы. На пирах не было гетер, которые ублажали гостей ласками, – но зато мужчины вовсю предавались азартным играм. Они играли в шахматы и в нарды, а любимым спортивным развлечением было конное поло – игра в мяч верхом на лошади. Особым удовольствием считались позаимствованные у римлян бани.

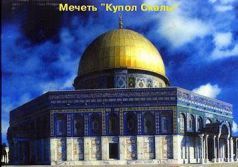

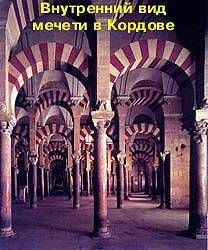

По пятницам верующие собирались в мечети на общую молитву. Поначалу мечеть была большой площадью, окружённой галереей и портиками; потом часть площади стали перекрывать сводом, державшимся на сотнях тонких колонн. В начале VIII века нанятые халифом греческие мастера построили в Иерусалиме, на скале, где некогда стоял Великий Храм, великолепную мечеть Куббат ас-Сахра, "Купол скалы". С этого времени мечети стали украшать куполами, а затем возле них появились высокие минареты, с которых глашатаи-муэдзины призывали верующих к молитве. Мечеть стала центром общественной жизни, судьи-"кади" разбирали здесь дела верующих, дети слушали своих учителей, здесь можно было переночевать, а беднякам в мечети раздавали деньги и пищу. Пророк призывал богатых людей жертвовать на нужды общины, и из этих пожертвований складывались "вакфы" – дома и земли, доходы с которых шли на милостыню. На эти средства содержались также медресе, духовные школы, где изучали мусульманское богословие и право. Многие месяцы и годы студенты медресе учили наизусть Коран – священную книгу мусульман, собрание изречений Мухаммеда, записанных после его смерти сподвижниками.

Коран означает "чтение" или просто "книга", в нём чередуются проповеди и страстные стихотворные пророчества, и с давних времён его читали, как стихотворение, нараспев. Долгое время эта "книга" оставалась единственной книгой мусульман, потом появилась светская литература, стали записываться столетиями передававшиеся изустно поэмы, появились придворные поэты. В начале IX века халиф Мамун под впечатлением легенд об александрийском Мусее создал в Багдаде "Дом науки" с обсерваторией и большой библиотекой; здесь были собраны поэты, учёные и толмачи, которые переводили греческие книги. Рассказывают, что халиф платил за переводы столько золота, сколько весила книга; были переведены сотни рукописей, присланных из Константинополя или найденных в сирийских монастырях; мусульманский мир познакомился с трудами Платона, Аристотеля, Евклида. Из манускриптов Клавдия Птолемея мусульмане узнали о шарообразности земли, научились определять широту и долготу и рисовать карты. Сочинения Гиппократа стали основой для "Канона врачебной науки" знаменитого врача и философа Ибн Сины; Ибн Хайан положил начало арабской алхимии и астрологии. Особенно усердно работали арабские астрономы – их главной задачей было научиться определять, в какой стороне находится Мекка – именно в эту сторону должны были склоняться правоверные при молитве. Решением этой проблемы занимался знаменитый астроном ал-Хорезми, известный европейским переводчикам как Алгорисмус – от его имени происходит слово "алгоритм". Ал-Хорезми позаимствовал у индийцев десятичные цифры, которые потом попали от арабов в Европу и которые европейцы называют арабскими. Мудрецы искали эликсир жизни и философский камень, позволявший превращать ртуть в золото; халифов и султанов окружало множество астрологов, богословов, придворных поэтов и историков. Ат-Табари написал грандиозный исторический свод "История пророков и царей", а ал-Масуди создал обширную историко-географическую энциклопедию. В X веке наступило время расцвета поэзии – не только арабской, но и персидской; после долгого господства арабов возродился персидский литературный язык, и великий поэт Фирдоуси создал своё бессмертное творение "Шахнаме":

Судьбою дан бессмертия удел

Величью слов и благородству дел.

Всё пыль и прах. Идут за днями дни,

Но труд и слово вечности сродни.

Поэма Фирдоуси была поэтическим памятником героям иранской истории, справедливым царям и благородным рыцарям, пророкам и народным вождям. По легенде, султан Махмуд Газневи обещал заплатить по золотому динару за каждое слово этой поэмы, но не сдержал обещания и расплатился серебром; это возмутило гордого поэта, и он роздал нагруженных серебром верблюдов погонщикам каравана. После этого Фирдоуси пришлось спасаться от султанского гнева; он бежал и до самой смерти жил в нищете, скитаясь по городам и деревням.

X век был временем расцвета поэзии, искусства, наук, ремёсел – и в основе этого расцвета лежало повышение демографического давления; именно демографическое давление гнало "лишних людей" из деревень в города и заставляло их соревноваться друг с другом в ремёслах, именно конкуренция побуждала торговые караваны искать новые далёкие пути. Нужда заставляла младших сыновей знати учиться грамоте и вникать в богословские споры, становиться юристами или врачами. Это была эпоха Возрождения после долгого господства кочевников – время возрождения деревень, городов, искусств и наук. Нашествие арабов было не столь разрушительным, как нашествие германцев, и Возрождение пришло на Ближний Восток на три столетия раньше, нежели в Европу. В то время, как в Европе варвары ещё продолжали сражаться среди развалин, на Востоке снова выросли огромные города, и паломники с Запада с удивлением смотрели на многолюдье базаров и на поднимавшиеся к небу купола мечетей. Сказки "Тысячи и одной ночи" донесли до нас образ этого мира: роскошь Багдада, огромные дворцы, залы которых усыпаны лепестками роз, озёра, в которых переливалась ртуть. Сказки рассказывали о богатствах халифов, о садах, в которых росли деревья с позолоченными стволами и о гуриях, танцевавших среди этих деревьев. Об этом мире роскоши, любви и вина писал знаменитый поэт тех времён, Омар Хайям – он был астрономом и астрологом, предсказывавшим судьбы людей, и знание этих судеб подмешивало к его стихам лёгкий привкус грусти:

Мир сияет, блестит, как кувшин золотой

Он пленил, опьянил нас своей красотой.

Жаль, что конь под седлом и всегда наготове,

Чтобы смертных умчать безвозвратной тропой.

ЗАВОЕВАНИЕ ИНДИИ

Махмуд был справедливым государем,

любил науку, с чистой верой,

воителем…

Низам ал-Мульк.

В то время, как в великолепной столице ислама, Багдаде, правили халифы и шаханшахи, мусульманский Восток признавал власть великого султана Махмуда из Газни. Султан или "властитель" Махмуд владел землями от Каспийского моря до заснеженных хребтов Гиндукуша: он правил железной рукой и вошёл в историю, как знаменитый воин, остановивший нашествие кочевых тюрок и завоевавший долину Инда. Силой, дарившей Махмуду победы, была многочисленная и прекрасно вооружённая гвардия тюркских рабов-гулямов. Эти воины с юношеского возраста воспитывались в палатках и привыкали к суровой дисциплине; первые годы они не имели права сесть на коня и прислуживали бывалым солдатам – а потом год от года поднимались по службе, получая чистокровных лошадей и украшенное серебром оружие. Гулямы всю жизнь обитали в палатках, они не имели ни семьи, ни рабов, ни поместий – их гордостью были боевые раны, позолоченные пояса и то смешанное со страхом почтение, с которым перед ними склонялись крестьяне и горожане. Гулямы не могли жить без войны – и каждый год султан под трубные звуки карнаев выезжал из ворот беломраморной столицы во главе своей гвардии; жители выходили на стены, чтобы посмотреть на это великолепное зрелище – на роскошные доспехи воинов, на благородных скакунов, и на ту выправку, с которой каждая сотня-"хайль" подчинялась командам своего "баши".

Армия султана держала путь на юг – через стиснутый горами Хайберский проход в долину Инда, в страну джунглей и многоводных рек, населённую племенами язычников. Хайберское ущелье было дорогой для многих завоевателей; когда-то давно по нему прошёл Александр Македонский, а позже, в VI веке – кочевые племена белых гуннов. Белые гунны, или эфталиты, страшной волной прошли по Северной Индии, обратили в пепел города и деревни и поделили страну между своими родами и племенами. Вожди кочевников, "раджи", вместе со своими "сыновьями", "раджпутами", поработили часть местных крестьян и заставили остальных платить дань. Раджи воздвигли могучие замки и постоянно воевали друг с другом; раджпуты были смелыми и жестокими воинами, предпочитавшими смерть в сражении плену и рабству – в безнадёжной ситуации они убивали своих жён и детей, а потом одевали шафрановые одежды и выходили на последний бой. Жена воина, узнав о гибели мужа, должна была сжечь себя на костре; после смерти раджи на костёр восходили десятки его жён – этот обычай назывался "джаухар".

В 1000 году войска султана Махмуда впервые прорвались в долину Инда через Хайберский проход; они шли под знамёнами "газавата", "войны за веру", с намерением искоренить язычников или обратить их в ислам. Раджпуты оказали яростное сопротивление, но их князья враждовали между собой и не могли сопротивляться вышколенной гвардии гулямов. Потерпев поражение, раджа Джаяпала сжёг себя на костре – так поступали и многие простые воины. Завоевание долины Инда продолжалось четверть века; с каждым годом армия Махмуда продвигалась всё дальше на юг – и каждый год возвращалась в Газни с огромной добычей и десятками тысяч рабов. Фанатичные воины ислама с ожесточением разрушали индийские храмы и ниспровергали идолов, грабили монастыри и убивали буддийских монахов. В 1025 году войско султана, наконец, вышло к морскому побережью близ города Сомнатха, где на узком неприступном мысу располагался один из главных храмов Индии. После кровопролитного штурма султан во главе своих гулямов ворвался в огромный храм и в ярости принялся избивать железной палицей голову священного идола. Внезапно голова отломилась и на пол посыпались спрятанные внутри сокровища – топазы, рубины и изумруды величиной с куриное яйцо. Найденных в храме драгоценностей было так много, что для перевозки не хватило верблюдов; обломки идола по распоряжению Махмуда были отправлены в Мекку.

Так же как Александр Великий, Махмуд Газневи был просвещенным завоевателем, и в походах его сопровождала целая свита учёных – крупнейшим из них был знаменитый астроном и философ ал-Бируни. Бируни измерял широту и устанавливал местонахождение завоёванных городов, изучал язык, беседовал с учёными брахманами и переводил индийские книги. Он составил обширный трактат "Индия", в котором описал законы, обычаи, религию доселе незнакомой мусульманам страны, её природу и животный мир. Эта книга стала неоценимым пособием для назначенных Махмудом наместников завоёванных земель. После смерти великого султана они оказались в тяжёлом положении: на севере началось новое наступление кочевых тюрок, и преемникам Махмуда долгое время было не до Индии. Затем в Газни сменилась династия, и к власти пришли султаны из рода Гури; им удалось воссоздать гвардию гулямов и продолжить завоевания великого Махмуда. В 1192 году султан Мухаммед Гури одержал решающую победу над раджпутами и закрепился на берегах Ганга; вернувшись в Газни, он назначил своим наместником в крепости Дели эмира гулямов Кутб-ад-дина Айбека. Когда в 1206 году Мухаммед погиб от руки убийц, Кутб-ад-дин провозгласил себя султаном Дели – так родилось первое мусульманское государство в Индии. Это было необычное государство, потому что его хозяевами были воины-рабы, "гулямы"; его первый султан был гулямом и его преемниками становились эмиры гулямов, прошедшие всю школу солдатской выучки – от юноши, чистившего лошадей и поддерживавшего стремя, до "хайль-баши" с золотым поясом. Дели был городом-лагерем, куда гвардия гулямов возвращалась к началу сезона дождей и откуда она каждый год уходила в походы. Вместе с гулямами на войну отправлялись служившие султану тюркские и афганские кочевники: многие кочевые племена и роды переселились в Индию в поисках добычи и пастбищ; их вожди, эмиры и малики, получали право на сбор налогов с выделенных им деревень – так называемые "икта". Позже "икта" стали получать офицеры гулямов и рядовые воины; дисциплина ослабла, и "сорок маликов" временами воевали между собой, пытаясь посадить на трон угодного им султана.

Самыми могущественными султанами Дели были Шамс-ад-дин Илтутмыш (1211-36) и Гияс-ад-дин Балбан (1246-87). Преемник Айбека, Илтутмыш завоевал долину Ганга и в ознаменование победы ислама построил грандиозный минарет Кутб-минар, облицованную мрамором и украшенную резьбой башню высотой в 72 метра. Это была самая высокая колонна, построенная людьми древности и средневековья, и с её высоты муэдзин должен был созывать на молитву миллионы новообращённых – чтобы они пришли поклониться победоносному Аллаху. Но оказалось, что голос самого зычного глашатая не долетает с небес до земли и беспомощно теряется среди облаков – поэтому муэдзины редко поднимались на вершину Кутб-минара. Лишь иногда золотой павильон на вершине посещали наместники Аллаха, султаны Дели; в окружении нарядной свиты они молча смотрели на свою страну, на бесконечную зелёную равнину, реки и леса: большая часть Индии ещё была покрыта лесами. В те времена Индия была окраиной обетованного мира, там не было больших городов и высокой культуры, которая появляется вместе с перенаселением и Сжатием. Джунгли подступали вплотную к окраинам Дели, и лишь кое-где на равнине виднелись расчищенные участки пашен и маленькие деревни – история индийского средневековья была ещё впереди.