Наиболее подробно из всех летописных сводов раннего Средневековья Руси, с более обстоятельным пересказом греческих рукописей, повествует так называемая Типографская летопись (ПСРЛ, т. 24, Петроград, 1921 г., с. 7): "В 6374 г. (866 г. н. э.) был у греков царь по имени Михаил… И в этом году при этом царе приходила русь на Царьград, как об этом пишется в летописании греческом: на четырнадцатом году правления царя пришли Аскольд и Дир на греков, к Царыраду. Царь же отсутствовал, воюя против агарян на Черных реках, куда епарх послал к нему с послом весть о том, что русь пришла на Царьград. И царь тотчас воротился. А те уже вовнутрь вошли, много убийств христиан совершили, обступивши Царьград двумя сотнями кораблей. Царь же, едва войдя в город, явился тотчас с патриархом Фотеем в церковь святой Богородицы Валашской и всю ночь молитву сотворял, а затем с песнями вынес божественную ризу святой Богородицы и с плачем омочил в море, которое было кротким и тихим, да вдруг восстало бурей, с ветрами и волнами огромными, против наступавших. И разбило корабли, и смело безбожных русов, и к берегу пригнало избитых. И мало их, поверженных, полной беды избегли. И восвояси вернулись побежденные Аскольд и Дир, в малом числе пришли к Киеву".

Случались и победные набеги флотилии русов на Царьград. Так, в 907 г. князь русов Олег на двух тысячах кораблей, с конями на них, осадил Царьград и принудил греков дань платить, а в знак победы щит прибил на врата столицы данников (ПСРЛ, т. 24, Петроград, 1921, с. 9-10). Нестор сообщает также о том, что князь русов Олег вышел из Днепра в Черное море с 10 тыс. судов (там же, с. 157)!

У греков были свои колонии в Северном Причерноморье – и в Южном Крыму, и вблизи устья самого Днепра. Поэтому была возможность усилить контроль над тайными выходами русов из Днепра в Черное море.

У русов же даже до того существовали иные тайные маршруты для совершения опустошительных набегов в другое… Каспийское море для захвата добычи у иных народов – в Дербенте (Дагестан), на берегах Табаристана (Персия) и даже в легендарно богатом городе Бердаа (равнинный Карабах).

Эти набеги на каспийский бассейн приходились обязательно на весну, когда едва сходил лед на степных реках. Ниже мы объясним, почему именно в апреле надо было прорываться на Каспий, пока же покажем варианты этих маршрутов с их волоками меж истоками рек.

Из Днепра русы использовали русла двух его притоков. Верхний, выше трудоемких волоков вдоль порогов на большой излучине реки (от нынешних Днепропетровска до Запорожья): поднимались по реке Самаре, по ее левому притоку реке Волчьей и далее уже по ее левым притокам рекам Гайчур, Мокрые Ялы (или ее правому притоку Кашлагач) или Сухие Ялы до их истоков, все в пределах современных Запорожской и Донецкой областей. Эти в прошлом глубоководные, до 30–40 м, степные речушки-"канавы" берут начало из родников на северном склоне плоской (кроме нескольких каменных останцев) Приазовской возвышенности. После элементарного волока плоскодонных долбленок на 2–4 км на юг русы спускали свои корабли в сразу глубоководные истоки рек Берда, Кальчик или Кальмиус и по ним попадали непосредственно в Азовское море, по первой названной – возле современного города Бердянск, по остальным – возле современного города Мариуполя. Обилие судов с экипажами давало русам возможность грозно противостоять нападениям случайных групп печенегов, выпасавших свои отары овец и табуны лошадей на черноземных травостоях (сама тюркская этимология этнонима "печенег" означает "обитатель травостоя, пастбища").

Нижний, ниже знаменитых порогов, прямо за островом Хортица: входили в реку Конка, а от ее истоков – в исток Берды и по ней сплавлялись в Азовское море. Конка тысячу лет назад, когда климат в степях был влажнее и теплее, вообще обеспечивала выход в бассейн

Азовского моря без волока. Ибо западнее высшей точки Приазовской возвышенности – Бельмак-Могилы (324 м) – водораздел раздваивается на запад, и от подножия вершины из естественного водохранилища родниковых потоков существовала трифуркация – сток вод на три стороны света: на север – Конка, в Днепр; на запад и далее на юг – Молочная, в Азовское море; на юг – Берда, а также Обиточная, и из них в Азовское же море!

Отправляться из Азовского в Каспийское море по Дону в Волгу с волоком меж их великими излучинами было невозможно – могучее Хазарское государство господствовало как раз в низовьях Волги. Поэтому флотилии русов избирали один из двух вариантов выхода на волок в Каспийское море – по реке Ее или по реке Маныч, от устий. По пути в Таганрогский залив плывшие от устья Берды назначали сбор или отстой на случай штормовой погоды на Долгих островах, следующий отстой – у Ейской косы и островов в устье Ейского лимана. Если флотилия выходила из Кальчика или Кальмиуса, местами отстоя были Миусский лиман, а следующий до входа в реку Дон – мелководная Андреевская бухта, что восточнее современного города Таганрога.

Поднимаясь по Ее, русы из истока ее верхнего правого притока волочили суда в реку Средний Егорлык или от истока самой Ей – в реки Рассыпную или в Калалы; все три последние названные реки – уже бассейн верховий реки Маныч.

Если отправлялись в Дон – хотя этот вариант был более распознаваем хазарами, – то тотчас от устья Маныча поднимались непосредственно в озеро Маныч-Гудило. Ейский и Дон-Манычский варианты уже у озера Маныч-Гудило становились единым маршрутом, ибо здесь, на Азовско-Каспийском водоразделе Ергени, подземные, конца марта – начала апреля, половодья с гиганта Большого Кавказа – горы Эльбрус – вспучивались наружу, создавая бифуркацию, то есть сток реки одновременно и непосредственно с водораздела в обе его стороны! Бифуркация могла длиться пару недель и больше, и только в этот период флотилия русов могла без волока по земле плыть по Восточному Манычу и реке Куме на юго-восток – в Каспийское море!

"Русы, как стаи саранчи!" – писали арабские источники тысячелетие назад. Они появлялись на улицах древнего Дербента, на южном берегу Каспия уже в 860–880 гг. и в 914 г., а в 944-м захватили в нижней трети бассейна реки Куры город Бердаа и довольно долго держались в нем, уже сами в осаде, оставив флотилию на Куре под охраной части своих воинов.

Возвраты из каспийских набегов первоначально происходили все-таки через низовья Волги, с данью хазарам от награбленного. Когда же хазары пожелали большего (или всего награбленного) и уничтожили в стычках большую часть кораблей и участников, возврат через Волгу (тем более через Ергени, когда бифуркация давно закончилась) стал невозможным. Тогда, в новом набеге, возможно, именно после Бердаа, последовал фантастический прорыв русов через закавказский водораздел каспийско-черноморского бассейна! Поднявшись на кораблях по средней трети реки Куры, русы перед указанным выше водоразделом покинули их, захватили в плен много местных мужчин и использовали их в качестве носильщиков трофеев русов при переходе по какому-то из перевалов в Западную Грузию. Арабские источники не называют топонима перевала, а так как в апреле, да и в начале мая на них еще лежит снег, надо думать, что пробную толпу заложников русы бросали, чтобы вызвать снежную лавину, затем пускали носильщиков с грузами, а сами замыкали шествие. Уже на черноморском берегу, захватив нужное количество судов, русы каботажно добрались в Азовское море и знакомыми им маршрутами – в Днепр и в Киев!

Более 50-ти из 85-ти прожитых лет, с 1942 г., я отдал поискам сначала "тайных маршрутов русов", а затем – "Путя из варяг…". Изучил, сначала еще юношей в оккупированном немецкими фашистами Таганроге, дореволюционных российских классиков истории (кто знает, например, такого: Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах… с половины VII века до конца X в. по Р.Х. Санкт-Петербург, 1870 г.?!) по личной библиотеке русского графа, так и не сумевшего покинуть Россию из тогда еще деникинского Таганрога (там был штаб Добровольческой армии) и позволившего мне познакомиться с сотнями книг – его последним богатством. Уже летом 1943 г. я осмотрел окончание Миусского полуострова, устье Миусского лимана и обошел по берегу весь лиман, понимая его как место первого отстоя флотилии русов. Другой отстой, в так называемой Андреевской бухте восточнее Таганрога, я хорошо знал еще в 30-е гг., будучи таганрожцем, купаясь в ее теплых водах, переплывая на лодке в села на ее берегах – Маяковку, Бессергеновку, Приморку… Здесь водная стихия никогда не вздыбливалась штормами, поэтому там десятилетиями – отстой парусно-весельным судам таганрогского яхтклуба; именно здесь, а не у южного или западного берега таганрогского полуострова.

А в сентябре 1943 г., участвуя в составе 2-й Гвардейской армии в освобождении Донецкой и Запорожской областей, я меж боями всматривался в дербенды – места возможных проходов-волоков между истоками степных рек Днепровского и Азовского бассейнов, особенно тщательно как раз на водоразделе между верховьями рек, с севера Гайчур и Конка, а с юга Берда и Молочная, где в сухой сентябрь – октябрь 1941 г., как я знал уже тогда, не могла пройти, отступая, наша техника, проседая в подпочвенные грязи. Ведь тысячелетие назад здесь была трифуркация от обильных, в условиях более влажного климата, грунтовых вод…

Между прочим, треть тысячелетия назад запорожские казаки пользовались речными маршрутами, чтобы попасть из Сечи к донским казакам. Кратчайший путь им был бы по реке Конке с волоком в реки Молочная или Берда. Однако из-за главного враждебного соседа в XVI–XVII вв. – крымских татар, – который контролировал ближайшие к полуострову степи и реки, запорожские казаки поднимались на чайках от Сечи вверх по Днепру, с волоками обходя пороги, входили в устье реки Самары, плыли до ее истоков или истоков ее правых порогов и волоком попадали в реку Северский Донец и из него – в нижний Дон.

В 1947–1950 гг., будучи студентом исторического факультета Днепропетровского госуниверситета, и в 1950– 1953-м как преподаватель Днепропетровского техникума физкультуры с организованными мною группами путешественников я обошел пешком в разные времена года берега Самары, Волчьей и левых притоков последней до их истоков, переваливал к истокам рек бассейна Азовского моря; повторил все это 20 лет спустя как научный сотрудник Академии наук СССР, подступившись затем к теме моделирования всех вариантов волоков "на пути из варяг" из бассейна Ильмень-озера. К тому времени я изучил уже всю литературу по теме проблемы варяги-русы на всех германских языках, а также украинском и польском и латыни. С 1975 по 1979 г. мне удались особые поиски: промоделировал тайные маршруты русов на Северном Кавказе в сезон бифуркации через Ергени и в Закавказье, где прошел три из четырех возможных перевала на Черноморско-Каспийском водоразделе – Сурамский (920 м), Зекари (2182 м) и Годердзи (2052 м), последний как раз в апреле, когда, как и в арабских источниках указывалось, лежал глубокий снег; я искусственно вызвал снежную, губительную лавину и пошел лишь при второй, чахлой, надеясь уцелеть, и уцелел!

Результат более чем полувековых поисков – этот максимально краткий научный очерк и карта, вычерченная лично мною, впервые воссоздающая ситуацию 1100-летней давности и мест современных городов Запорожье и Днепропетровск у бывших волоков вдоль множества порогов и современных городов у берегов как бы эллинской Меотиды – Бердянска, Мариуполя, Таганрога и Ейска, стоящих на древних тайных маршрутах русов, у истоков рождения и становления Руси с ее уже тогда грозным, хотя и каботажным морским флотом!..

Более 1100 лет назад восточные славяне – русы – имели свой флот, и флотилии русов бороздили воды Черного, Азовского и Каспийского морей, проходили по рекам, облегчающие доступ в эти моря, участвовали в боях. Более 1100 лет назад, а не только 300 лет!

По материалам кандидата исторических наук

Г. Анохина

Мистерии Нового Света

Кто были первые американцы?

Долгое время ученые считали, что Новый Свет заселили охотники на мамонтов, которые перебрались 11,5– 12 тыс. лет назад из Азии в Северную Америку по суше. Но некоторые исследователи теперь даже высказывают мысль, что самыми первыми американцами вполне могли быть… европейцы.

Когда 28 июля 1996 г. Джеймс Чаттерс, независимый судебный археолог, был вызван осмотреть останки скелета человека, обнаруженные на отмели реки Колумбии рядом с Кеннуиком (штат Вашингтон), он и не предполагал, что станет автором сенсационного открытия. Сначала Чаттерз посчитал, что перед ним останки охотника-европейца XIX в., ведь череп явно не принадлежал коренным американцам. Однако радиоуглеродный анализ показал: возраст останков – 9 тыс. лет. Кем был кенну-икский человек со своими явно европейскими чертами лица и каким образом он попал в Новый Свет?

Если бы подобная находка была единственной, можно было посчитать ее аномальной и забыть о ней, как ученые часто делают со странными артефактами. При анализе почти десятка черепов первых американцев антропологи обнаружили только два, в которых прослеживаются черты, характерные для выходцев из Северной Азии или коренных американских индейцев.

Археолог Р. Мак-Нэш из Бостонского университета еще в 1980-х гг. заявил: гипотезу о том, что человек пересек Берингов пролив всего 12 тыс. лет назад, следует признать несостоятельной, так как в Южной Америке имеются следы более древних миграций. Уже тогда в пещере Пиауи (Бразилия) были обнаружены каменные орудия возрастом 18 тыс. лет, в Венесуэле нашли наконечник копья, застрявший в тазовой кости мастодонта 16 тыс. лет назад. Находки последних лет подтвердили крамольное в свое время заявление Р. Мак-Нэша.

Некоторые отважные археологи, ставя на карту свою репутацию, заявляют, что обнаружили поселения более древние, чем Кловис в Нью-Мексико (до недавнего времени считавшегося самым старейшим). Называются цифры 17 и 30 тыс. лет. В середине 1980-х гг. археолог Н. Гидон опубликовал доказательства того, что возраст рисунков в пещере Педра-Фурада (Бразилия) 17 тыс. лет, а каменных орудий оттуда – 32 тыс. лет.

Индейцы, которых встретили первые европейцы в Америке, возможно, не были коренными ее жителями

Интересны и последние исследования антропологов, которые благодаря компьютерам и разработанным программам имеют возможность перевести на язык математики различия в формах черепов буквально всех народов мира. Сравнение черепов, известное как краниометрический анализ, может теперь использоваться для прослеживания родословной той или иной группы населения. Антрополог Дуг Аузли и его коллега Ричард Джантз 20 лет посвятили краниометрическим исследованиям современных американских индейцев, но, когда они обследовали ряд черепов самых древних североамериканцев, к своему немалому удивлению, не обнаружили сходства, которого ожидали. Антропологи были поражены, насколько многие древние черепа отличались от каких-либо современных групп представителей коренного населения Америки. Реконструкции внешнего облика древних американцев больше напоминали жителей, например, Индонезии или даже Европы. Часть черепов можно было отнести к выходцам из Южной Азии и Австралии, а череп пещерного человека возрастом 9400 лет, извлеченный из сухого горного укрытия в Западной Неваде, больше всего напоминал древнего айна (Япония). Откуда же эти люди с удлиненными головами и узкими лицами пришли? Если они не являются предками современных индейцев, то что с ними случилось? Эти вопросы теперь волнуют многих ученых.

Любопытна гипотеза, что первыми американцами могли быть даже европейцы. Пока это предположение подкрепляется еще слабыми доказательствами, но они все же есть. Во-первых, вполне европейская внешность некоторых древних американцев, во-вторых, обнаруженная в их ДНК особенность, характерная лишь для европейцев, а в-третьих… Предполагается также, что европейцы вполне могли совершить плавание, гребя на лодках вдоль кромки ледяного моста, который в ледниковую эпоху соединял Англию, Исландию, Гренландию и Северную Америку. Правда, пока неясно, насколько подобное путешествие могло быть удачным без подходящего побережья для остановки и отдыха.

Спор вокруг кеннуикского человека

Этот человек жил в Америке 9300 лет назад. Теперь за право владеть его останками спорят археологи и американские индейцы. Самое удивительное, что, судя по строению черепа, этот древний абориген не был индейцем. Кто же он?

За неимением титула и имени его зовут кеннуикским человеком. Его останки нашли менее 10 лет назад неподалеку от города Кеннуик, в илистых отложениях на берегу реки Колумбия, протекающей по американскому штату Вашингтон. Они настолько хорошо сохранились, что их первый исследователь, антрополог Джеймс Чаттерс, решил, что перед ним скелет какого-нибудь Кожаного Чулка, умершего пару веков назад.

Джеймс Чаттерс без колебаний определил тип черепа как кавказоидный, что в американской антропологии означает наличие европейских или юговосточноазиатских особенностей строения черепа, то есть обладателя этого черепа при жизни нельзя было отнести к монголоидам или негроидам.

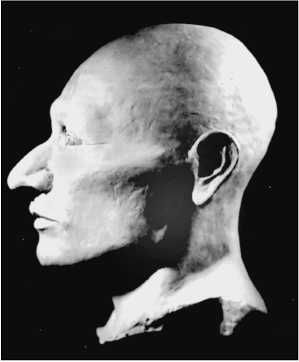

Реконструкция облика кеннуикского человека

Кеннуикский человек прожил тяжелую жизнь и умер в 40 с небольшим лет. Он жил с пробитым когда-то черепом; несколько раз ломал себе ребра; из-за давнего повреждения локтя не мог нормально владеть своей левой рукой. В бедре правой ноги носил пулю или дробинку. Каково же было удивление ученого, когда при томографическом анализе эта "пуля" оказалась… каменным листовидным наконечником копья. Такими сражались американские индейцы – сражались, самое позднее, пять тысяч лет назад. А потом эти наконечники были забыты.

Кто же сразил траппера музейным копьем? Однако тут покойному было отказано в звании североамериканского колониста. Радиоуглеродный анализ показал, что кеннуикский человек умер 9300 лет назад.

Сразу же посыпались вопросы. Они завели ученых буквально в тупик. Откуда прибыл этот "кавказоидный" человек? Почему он оказался одним из старейших жителей Америки? И вообще, были ли индейцы первыми жителями Америки? Возможно, лабораторные исследования останков прольют свет на их происхождение.