Тело покрыто крупной чешуей. Хвостовой плавник имеет выемку, но она больше, чем у золотого карася. Спинной плавник высокий с прямым или вогнутым краем, имеет 17 – 25 лучей, анальный плавник с 8 – 11 лучами. Глоточные зубы однорядные. Количество жаберных тычинок на первой жаберной дуге у серебряного карася больше, чем у обыкновенного, и составляет 35 – 48 штук, причем они длиннее и тоньше. Отличаются эти виды и по длине кишечника: у серебряного он длиннее.

Серебряный карась схож с золотым не только по внешнему виду, но и по выносливости, и по выбору пищи. Питается он также донной живностью и водными растениями, но преобладает в его рационе растительный корм. Зато и растет серебряный карась быстрее, чем обыкновенный, поэтому его чаще разводят в озерно-прудовых хозяйствах.

Половая зрелость у рыб этого вида наступает в возрасте 4 лет при достижении длины тела 15 – 20 см. Нерест происходит в мае-июне, икрометание осуществляется на заросших мелководьях. Плодовитость серебряного карася может быть несколько выше, чем у обыкновенного, – до 380 тыс. икринок. Время их развития – 5 – 7 дней.

С процессом размножения серебряного карася связана одна интересная особенность. Замечено, что в стаях этих рыб численно преобладают самки. Количество самцов значительно меньше, а могут они и вовсе отсутствовать. При этом оплодотворение икры карася может осуществляться самцами других видов рыб: сазана, карпа, линя и обыкновенного карася.

Потомки такого скрещивания не несут признаков отцовского организма и бывают не гибридами, а чистыми серебряными карасями, причем самками. Такое явление объясняется тем, что при попадании в яйцеклетку самки серебряного карася спермий лишь инициирует ее дальнейшее развитие, а после отмирает, не принимая участия в дальнейшем процессе.

Амур белый (Ctenopharyngodon idella)

Исконные места обитания этого вида рыб – спокойные, глубокие реки и озера равнинного Китая, кроме того, водится в Амуре и его притоках, а также в прилегающих к этим рекам озерах. Искусственное разведение этого вида рыб началось в Китае уже в X в., поэтому трудно проследить, как именно шло распространение белого амура. В настоящее время белый амур широко распространен в странах Европы и на территории бывшего СССР.

Это крупная рыба, длина тела может достигать 120 см при весе в 50 кг и более. Тело рыбы вытянутое, с тупым рылом и углублением между ноздрями. Линия брюшка закруглена. Рот полунижний, усиков около рта нет. Спина окрашена в разные оттенки зеленого цвета: от темно-зеленого до черно-зеленого, бока светло-зеленые или золотистые, брюшко беловатое.

Тело амура покрыто крупной чешуей, каждая из них имеет темный ободок, отчего они все вместе складываются в сетчатый рисунок. Хвостовой плавник с 10, анальный с 11 лучами. Глоточные зубы двухрядные, причем они косо стесаны по краям, сжаты с боков и зазубрены, имеют бороздки, которые позволяют измельчать даже самую жесткую растительную пищу.

При обитании в Амуре этот вид совершает сезонные миграции. После рассасывания желточного мешка мальки белого амура откочевывают из русла реки в прибрежную зону.

Осенью они уходят оттуда на зимовку в русловую часть или в протоки, где проводят всю зиму в ямах на дне водоема. Весной до начала нереста взрослые особи амура заходят в озера, а после нереста, который проходит на русловых участках, они снова переходят в пойменные озера, где интенсивно питаются.

Белый амур ведет исключительно одиночный образ жизни, не собираясь в крупные стаи. Это теплолюбивый вид, но может сравнительно легко переносить низкие температуры.

Этот вид отличается очень быстрым ростом. Молодь питается различными планктонными организмами, в основном рачками, а взрослые особи исключительно растительноядны. Они поедают элодею, чилим, осоку и другие растения, а также при искусственном разведении едят большинство наземных растений, которые ему предлагают.

Амура можно использовать в качестве средства по борьбе с зарастанием водоемов, при этом, поедая исключительно растительную пищу, он не составит конкуренции другим видам рыб, обитающих вместе с ним.

Половая зрелость у белого амура наступает в возрасте 6 – 7 лет. У самцов перед нерестом появляются бугорки на грудных плавниках. Нерест происходит в конце весны на русле в условиях быстрого течения. Плодовитость рыб очень большая, составляет около 800 тыс. икринок. Икра крупная, пелагическая (свободноплавающая). Период развития икринок 32 – 40 ч при температуре 27 – 29 °С, при более низких температурах эти сроки растягиваются. Первые 7 суток при длине тела около 8 мм мальки питаются преимущественно в придонных слоях водоема. В возрасте 16 суток они переходят на питание планктоном. В возрасте 22 суток, достигнув длины около 14 – 15 мм, мальки питаются планктоном и бентосом, при этом поедая много нитчатых водорослей. При длине 6 – 10 см молодь полностью переходит на питание растительными кормами, при этом длина кишечника у рыб увеличивается и превышает длину тела рыбы в 2 – 2,5 раза.

Ловля амура

Ловят амура поплавочной и донной удочками, оснащенными катушками. Лучшей приманкой для амура служит мякоть куги, листья вербы, часть стручка вики, гороха, салат.

Из обычных приманок применяют комочки манки или теста, картофель, саранчу, червей и мелкую рыбку. При ловле очень важно засечь участок, куда рыба выходит жировать. Снасть необходимо ладить прочную и малозаметную, выкрашенную под цвет зелени. Необходимо тщательно прятать крючок в насадке.

Например, перед насадкой лист вербы обрезают, оставляя узкую, примерно в 0,5 см полоску с прожилкой посередине. В прожилку вводят крючок, который закрывают листком или складывают лист гармошкой и прячут все это в зеленой массе.

При ловле приманке с небольшим спуском или поверху дают сплыть к тому месту, где кормится рыба, но не далее метра от зарослей камыша, элодеи и другой растительности. Если вы ловите на животные насадки, помните, что на них поклевки бывают чаще всего после обильного дождя, половодья. Леску при ловле следует брать прочную, диаметром 0,5 – 0,6 мм, крючок № 7 – 9.

Амур черный (Mylopharyngodon piceus)

Этот вид обитает в реках и озерах Китая (Янцзы), на Тайване и в южной части бассейна Амура. Является объектом акклиматизации на юге и юго-востоке России, в южной части бассейна Волги, а также в реках, которые впадают в северную часть Черного моря (Днепр, Днестр).

Это довольно крупный вид, длина тела достигает 80 см, есть сведения о добыче черного амура длиной 140 см. Тело рыбы вытянутое с округлым брюшком, голова с тупым рылом выпуклыми, маленькими глазами и полунижним ртом без усиков.

От белого амура, с которым схож по внешнему виду, отличается более темной окраской и строением глоточных зубов. Спина темная, почти черная, бока слегка светлее, но тоже темных тонов. Брюшко грязно-белое с серебристым отблеском. Плавники также окрашены в темные цвета. С возрастом уменьшаются длина головы, диаметр глаз и длина плавников.

Тело покрыто крупной, темной чешуей. Все лучи плавников мягкие, не окостеневшие и гибкие. В спинном плавнике 9, а в анальном – 10 лучей.

Глоточные зубы у черного амура однорядные или двухрядные. Они массивные, с хорошо развитыми жевательными поверхностями, позволяющими дробить жесткие раковины моллюсков.

Предпочитает заселять спокойные глубоководные реки или озера с илистым или песчаным дном.

Питается моллюсками, может употреблять в пищу личинок насекомых и мшанок.

Половозрелым амур становится в возрасте не раньше 6 лет. Нерест в Амуре происходит в июне при температуре воды 26 – 30 °С, в какие сроки проходит процесс размножения в других регионах – неизвестно. Во время нереста рыбы держатся у дна.

Рыбец, или сырть (Vimba vimba)

Этот вид распространен в основном в водоемах Понто-Каспийского бассейна и реках Балтийского моря.

Исходная форма – обыкновенный рыбец (V. vimba vimba) – широко распространена в бассейне Балтийского моря, где называется сыртью, в реках северной части бассейна Черного моря (Дунай, Кубань) – рыбец. В России этот подвид обитает в северной части Ладожского озера (Волхов, Свирь), в реках Нева, Луга, в Финском заливе, Чудском озере, в реках Дон и Кубань. Кроме того, есть еще 6 подвидов рыбца: V.v.bergi (обитает в низовьях Буга), V.v.carinata (распространен от Дуная до Кубани), V.v.persa (селится в низовьях Волги, в Каспийском море), V.v.tenella (реки Крыма, Кубань), V.v.elongata – рыбец озерный (заселяет озера в южной Баварии и северной Австрии), V.v.melanops (живет в северных реках Эгейского бассейна).

Рыбец – некрупная рыба, средняя длина его тела – 20 – 35 см, максимум до 50 см, вес около 1 кг. Тело вытянутое и сжатое с боков. Отличительная особенность рыбца – вытянутое рыло, прикрывающее сверху рот. Рот у рыбца нижний подковообразный, на нижней губе нет рогового чехлика. Спина темная, от серого до синеватого цвета. Бока более светлые, серебристые, брюшко белое. Плавники желтоватые. Перед нерестом рыбцы становятся очень красивыми. Голова и спина приобретают черную окраску с бархатистым оттенком. Нижняя часть тела становится оранжево-красной. Парные плавники и анальный в брачном наряде рыбы окрашиваются в красный цвет, а спинной и хвостовой – в черный. Рыло становится черным или черно-синим. У самцов в этот период на голове у жаберных крышек и по краям чешуи появляется "жемчужная сыпь".

Спинной плавник у рыбца с 11, а анальный с 20 – 25 лучами. Глоточные зубы однорядные.

Сырть населяет речные русла с медленным течением и илистым дном, а также равнинные озера с обильным кормом, водохранилища и опресненные участки моря. Изначально рыбец – полупроходная рыба. У него имеются озимые и яровые формы, рыбы совершают длинные нерестовые миграции из морей в реки. В настоящее время под воздействием условий среды рыбец в некоторых местах обитания образует жилые популяции.

Это осторожная рыба со стайным образом жизни. Летом рыбцы держатся в мелководных прибрежных участках.

Пищей рыбца являются черви, моллюски, мшанки, водяные насекомые и их личинки, а также семена растений. Пищу рыбец собирает со дна. Крупные особи охотно поедают рыбу меньших размеров.

Половой зрелости сырть достигает в возрасте 4 – 5 лет. Нерест происходит с мая по июль при температуре воды 18 – 19 °С. Лучшими нерестилищами для рыбца являются обширные россыпи мелкого камня и ракушечника, которые образуются при размыве берегов и заливаются водой только в период половодья. Эти участки большую часть лета бывают вне воды, хорошо обсыхают за этот период и проветриваются, поэтому на них всегда мало растительности и они наименее заиленные. Нерест рыбца наиболее активен в утренние (с 5 до 12) и вечерние (с 16 до 24) часы. С наступлением ночи нерест прекращается, а рыбы отходят от берега. Готовые к нересту рыбцы заходят на нерестилище одновременно небольшими группами. Самку обычно сопровождают 5 – 7 самцов.

Интересно, что вместе со взрослыми половозрелыми рыбами вверх по течению поднимаются и двухлетние особи, которые вскоре скатываются обратно в море.

Нерестящиеся самки быстро передвигаются по реке и выбирают места для откладывания икры. Плодовитость рыбца составляет около 22 – 28 тыс. икринок. Икра выметывается и созревает порциями, при этом, возможно, у старых самок число порций икры меньше по сравнению с молодыми.

В процессе икрометания самка становится против течения головой вниз, а хвостовой стебель подняв несколько вверх. Энергично двигая хвостом, она медленно продвигается вперед и при этом выпускает икру. По бокам от нее находятся самцы, поливающие икру молоками. Икра заносится течением под камни и образует там мощные скопления, которые располагаются рыхло и хорошо промываются водой.

Размер личинок при выклеве около 6 мм. Через 3 суток после выклева личинки рыбца выходят из укрытий между камнями и начинают свободно плавать.

В возрасте 8 – 9 дней у личинок уменьшается плавательный пузырь, и они переходят на активное питание. Через 12 – 13 суток мальки полностью переходят на питание планктоном.

Ловля рыбца

Ловят рыбца поплавочными, проводочными и донными удочками. Приманку обычно забрасывают на глубокое место, где проходят стаи рыб. Леска диаметром 0,2 – 0,3 мм, крючок № 5 – 6. Лучшие насадки – червь, опарыш, короед, личинки майского жука, стрекозы. Лучшее время для ловли – весенний период.

Жерех (Aspius aspius)

Жерех обитает в проточных водоемах, больших озерах и старицах от Урала и Сибири до центральных районов Европы, а также в южной части Скандинавии. Подвид – красногубый жерех – обитает на южном Каспии как проходная рыба.

Жерех – довольно крупная рыба, обычно длина его тела 50 – 75 см, но некоторые особо крупные формы достигают размеров 120 см, а весят при этом до 12 кг. Туловище жереха вытянутое, сжатое с боков. Голова заострена, рот большой, конечный, а нижняя челюсть имеет выступ, входящий в выемку верхней челюсти. Отличительная деталь внешнего облика жереха – широкие хвостовой и спинной плавники, которые он расширяет, выпрыгивая из воды. Спина оливково-зеленая с синеватым отливом, бока светлые, желтоватые, брюшко серебристо-белое. Плавники светло-серые с красноватым оттенком, а спинной и хвостовой – с голубоватым.

Тело покрыто мелкой круглой чешуей. Спинной плавник с 11 лучами. В анальном плавнике 15 – 18 лучей, а край этого плавника вогнут в форме серпа. Глоточные зубы двухрядные.

Жерех ведет одиночный образ жизни, но на зимовку эти рыбы собираются небольшими группами, залегая в это время в донные ямы. Молодь этого вида также собирается в небольшие стайки на мелководье. Обычно жерех обитает только в проточных водоемах, но если его искусственно заселить в озера, он хорошо приживается и даже размножается.

Эта рыба активна преимущественно днем, когда держится на небольшой глубине.

Молодь жереха питается мелкими водными организмами, а взрослые рыбы – рыбой (уклейка, пескари, ельцы, плотва), лягушками, водоплавающими птицами и даже мелкими млекопитающими.

Половой зрелости жерех достигает к возрасту 4 – 5 лет. В период нереста самцы, как и у других видов карповых рыб, покрываются "жемчужной сыпью". Нерест продолжается с апреля по июнь. Во время размножения жерехи объединяются попарно. Пары образуются в результате боев между самцами, которые могут быть очень ожесточенными и нередко приводят к сильным ранениям дерущихся самцов. Сам нерест проходит довольно тихо, икра выметывается на перекатах с каменистым грунтом и быстрым течением. Плодовитость жереха – около 450 тыс. икринок и больше (до 1 млн штук у крупной самки). Икринки мелкие, размером 0,8 – 1 мм, клейкие. После выметывания они прилипают к каменистому грунту перекатов и развиваются в течение 10 – 17 дней.

Ловля жереха

Жерех – дневная рыба и кормится только в светлое время. Летом его можно ловить как на заре, так и днем. Лучшие часы поклевки для разных водоемов различны. Весной и осенью жерех ловится преимущественно в середине дня.

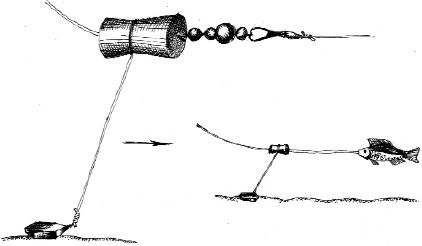

Для ловли жереха используют самые разнообразные снасти. Чаще всего ловят эту рыбу на живца. Можно применять для ловли донку с подводным поплавком (рис. 20).

Рис. 20. Донка с подводным поплавком

Если ловить жереха на живца, то лучше использовать спиннинговое удилище и катушку. Поплавок в этом случае берут небольшой, но такой, чтобы его не мог утопить живец. Насаживают живца на снасточку из двух одинарных крючков стандартным способом, зацепив его верхним крючком (№ 10 – 12) за губу и нижним (№ 7 – 9) немного позади спинного плавника. Если живец будет зацеплен только за губу, ловля может оказаться неудачной. Такую насадку жерех обычно срывает с налета и удаляется. В качестве живца хороши любые мелкие рыбы, обитающие в водоеме, например уклейка, елец, пескарь, быстрянка и другие узкие мелкие рыбки. Летом следует живца опустить на глубину до 1 м, осенью немного ближе к дну водоема. Обычно на живца ловят впроводку, далеко отпуская поплавок. Удить лучше всего не с берега, а с лодки, с мостов, плотин, с островков или с вдающихся в реку мысов. Иногда можно ловить и с ровного берега, при этом надо закидывать живца на струю и идти по берегу за поплавком. Жерех – очень стремительная рыба, поэтому как только поплавок погрузился в воду, тут же следует подсекать.

В первой половине лета с появлением насекомых в небольших речках с густой береговой растительностью жереха можно ловить нахлыстом. Оснащение снасти такое же, как при ловле голавля. Охотнее всего жерех берет хруща, черного таракана, крупного кузнечика. Применяют и искусственные насадки: сухие мушки светлых оттенков и с брюшком более ярким, чем у натуральных насекомых. На животные насадки ловят как поверху, так и вполводы, а на искусственную мушку – только поверху и главным образом на быстринах.

Летом лучше всего ловить жереха спиннингом и при этом пользоваться двуручным, жестким спиннинговым удилищем, которым можно далеко забросить тяжелую приманку и сделать резкую подсечку. Для ловли жереха нужен спиннинг повышенной жесткости с объемной катушкой и леской диаметром 0,5 – 0,6 мм, а на безынерционной – не тоньше 0,4 мм. Для оснащения лучше всего подходят колеблющиеся блесны с эмалевым покрытием серого или голубоватого цвета с разводами. Немного менее уловисты небольшие вращающиеся блесны, совмещенные с грузилом весом 25 – 30 г. Такие приманки хороши тем, что дают возможность забросить их далеко и точно.

Применяют при ловле жереха и комбинированные приманки, например на расстоянии около метра от блесны к леске на коротком поводке прикрепляют крючок с подвязанным к нему белым птичьим перышком или кусочком пакли. При проводке блесны нужно следить, чтобы крючок двигался по самой поверхности.

Катушка, как уже отмечалось, должна быть большая, с барабаном диаметром не менее 95 – 100 мм, или безынерционная, поскольку часто необходимо вести приманку. Толщина капроновой лески 0,35 – 0,4 мм.

Выбор приманки во многом зависит от глубины и скорости ее ведения, а также от направления и силы течения. Обычно летом проводку ведут в верхних слоях воды, и тогда лучше всего использовать тяжелую приманку без дополнительного грузила. Такую приманку легче вести поверху еще и потому, что не возникают водные колебания, которые отпугнули бы рыбу, а это важно при ловле осторожного жереха. К тому же тяжелая приманка без грузила падает в воду с меньшим шумом и точнее ложится на воду.

Летом места стоянок жереха чаще всего находят по всплеску, где и ловят на спиннинг. При этом способе рыболов идет по берегу реки или спускается по течению на лодке, наблюдая за игрой жереха. Заметив всплеск, рыболов должен правильно определить направление движения рыбы. Забрасывать приманку надо так, чтобы она упала не ближе чем в 5 м от рыбы и при проводке прошла впереди нее в 1 – 1,5 м. Неправильно забрасывать блесну в расходящиеся круги.

Если ловят рыбу, стоящую у поверхности воды, приманку следует класть на воду без всплеска. Для этого надо забрасывать снасть по пологой траектории и перед падением приманки тормозить вращение катушки, одновременно приподнимая конец удилища.