Внутреннее развитие народов империи, по мнению Базили, должно было привести к разрушению их "феодального общества" и возникновению нового "муниципального устройства". "Мы обозрели сирийские события в три последних века, - пишет он, - и тщательно исследовали начало и развитие феодального общества горских племен… Мы усмотрели первые признаки муниципального направления народных масс и влияние правительственных преобразований… на направление это, равно подчиненное повсюду законам естественного развития гражданских обществ. Мы видели борьбу этих двух начал и едва ли не последние торжества феодального права в ливанском обществе, предшествующем в гражданственности другим племенам огромной арабской семьи". Таким образом, он полагает, что "феодальные порядки" в Ливане - стране, опередившей в своем общественном развитии другие арабские страны Азии, - переживают свои "последние торжества" и что развитие и победа "муниципального направления" - "закон естественного развития гражданских обществ". Победа "муниципального направления" (как понимал это Базили) еще не означала крушения феодального строя, но лишь установление в рамках феодального общества политических порядков, ускоряющих его разложение.

Базили утверждал, что вместе с разрушением "феодального" строя в странах, угнетенных турками, подтачивались и основания турецкого господства. "Уже с некоторых лет внутреннее развитие этих долговечных племен османского Востока поражает наблюдателя. Равно замечательно и то любопытное явление, что само правительство османское, при всех своих усилиях препятствовать развитию народностей, осуждено по принятому с 1839 г. политическому направлению благоприятствовать прогрессивному их развитию… Не менее того проповедь о праве стараниями самого государства, упорствующего в борьбе противу права подвластных племен, распространяется между этими племенами и развивает в массах чувство новое. Для стяжания права самым необходимым условием служит предварительное понятие о праве".

Этими словами Базили заканчивает книгу и предоставляет читателю возможность самому сделать уже подсказанный им вывод о победе "подвластных племен" в борьбе с турецкими угнетателями, подобно тому, как это совершили греки, которым "внутреннее развитие открывало новую эру самобытности". И как при этом не вспомнить слова И. Д. Халчинского о "предчувствиях" К. М. Базили, "осуществленных последующими событиями"!

И все-таки читатель должен помнить, что он имеет дело с книгой, возникшей на заре становления новой исторической науки со всеми ее слабостями и прежде всего - неразработанной и неустановившейся системой исторических понятий и терминов.

1991–2007 гг.

И. М. Смилянская

Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях

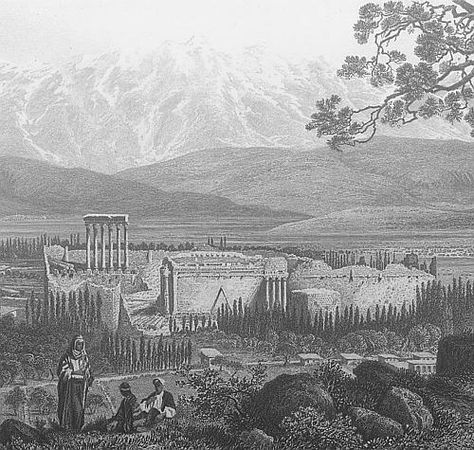

Книга эта писана в 1846 и 1847 гг. в уединенной обители Мар-Ильяс-Шувейр, на вершинах ливанских, где проводил я знойное сирийское лето, неподалеку от вечных снегов Саннинского хребта.

Пятнадцать лет прожил я в Сирии и Палестине, с 1839 по 1853 г. Это были лучшие годы моей жизни. Служебная деятельность оставила во мне воспоминания утешительные. В бытность мою в Бейруте, на Ливане и в Иерусалиме, равно и в поездки мои в Дамаск, в Антиливан и во внутренние округа представлялись случаи облегчать судьбу христиан, бороться противу тиранских властей, противу фанатизма мусульманского и укрощать феодальные насилия и бесчинства. Не раз посчастливилось мне быть примирителем между враждующими племенами и спасать села и города. Считаю себя вправе упоминать об этом, потому что заслуги агента Великой державы на Востоке должны быть приписаны не личности его, но званию, которым он облечен. Звание это сопряжено, правда, с тяжким трудом, с лишениями всякого рода, с опасностями. Но не унывает далекий труженик, когда исполнение долга к правительству, вверившему ему честь русского имени среди страдальческих племен, вперяющих взоры с надеждой и доверием к великой единоверной державе, дает ему случай нажить на старость запас благородных воспоминаний.

В иных случаях действовал я один, от имени русского правительства. Еще чаще действовал я заодно с моими собратами, агентами западных держав. Среди кровопролитий сирийских, в хаосе самой без нравственной администрации, какая может существовать в целом мире, бывшие лет десять сряду товарищи мои - великобританский генеральный консул полковник Розе (теперь главнокомандующий в Индии генерал сэр Гюг Розе) и французский генеральный консул г. Бурре (теперь посланник при афинском дворе) - усердно действовали заодно со мной, когда предстояло спасать христиан от насилий и угнетения, несмотря на постоянное соперничество Англии и Франции в этой многоиспытанной стороне османского Востока.

Гораздо прежде, чем предполагал, я решаюсь издать в свет мою книгу. Я выключил из нее всякий эпизод частной деятельности. Берегу для себя впечатления и воспоминания, дорогие сердцу моему, а передаю публике плод добросовестного исторического и практического изучения края, которого судьба вновь привлекает участие христианских народов. Не делаю никаких других изменений, ни дополнений в моей книге. С той поры, когда она писалась, прошло тринадцать с лишком лет. Отношения наши к Турции и мнение о ней изменились. Но старые суждения беспристрастного наблюдателя о Востоке, о его племенах, о его правительстве, о значении политических реформ, в нем совершаемых, вряд ли должны измениться. Говорю это, чтобы читатели мои не стали подозревать меня в притязании издавать новые мои впечатления за старые и факты за предчувствия. Рукопись моя была читана многими еще в 1848 г. Читал ее и князь П. А. Вяземский, на свидетельство которого я считаю себя вправе сослаться, по литературной его славе.

Одесса.

Ноябрь 1861 г.

Предисловие автора к первому изданию

В июне 1839 г., в промежуток двух недель, скончался султан Махмуд, уничтожена его армия в Незибе, на рубеже Сирии, и весь османский флот перешел изменою в руки бунтовавшего вассала. Империя была на краю погибели. Лет за двенадцать пред тем три великие державы положили начало вступничества в дела Востока Лондонским трактатом 1827 г. и Наваринским сражением. Уже с той поры османский колосс обнаруживал признаки наступавшего разрушения. В 1833 г. заступничеством одной России избавлялась столица султанов от египетского нашествия. В последовавший затем отдых Махмуд упорно продолжал дело преобразования, искореняя, с одной стороны, предрассудки своего народа, а с другой - укрепляя самодержавие и сосредоточивая в руках правительства власть, расхищенную пашами и феодальными мелочными тиранами. Бунты отдаленных пашей Скодры и Багдада были усмирены, один египетский паша упорствовал в неповиновении и вслух Европы и ислама мечтал о независимости. Мстительный Махмуд тайком от Европы и во имя духовных прав главы ислама готовил решительный удар… В одно время не стало Махмуда, не стало войска и флота. Семнадцатилетний преемник из серальского затворничества вступал на престол, обступленный происками вельмож. Правительственная олигархия воспользовалась неопытностью державного юноши, чтобы гюльханейской пародией конституционного права освободить себя от произвола султанов и совратить государство с пути, предначертанного Махмудом для довершения великого подвига реформы обращением турецкого правительства в христианство.

Так-то в промежуток двенадцати лет проявлялся на Востоке третий внутренний кризис.

Великие державы для отвращения угрожавших переворотов и войны европейской вступались опять в дела Востока. Более года длились трудные переговоры, которых главным предметом была Сирия. В осень 1840 г. военные действия открывались в этой области при участии четырех великих держав вследствие отказа Франции от участия в общем деле.

Ни один из политических вопросов, возникших после Венского конгресса, не представил столько важности. По-видимому, дело состояло в том, кому владеть Сирией, султану ли непосредственно или вассалу его. Но вопрос этот вел к разрыву между Францией и кабинетами, подписавшими трактат о вступничестве в дела Востока. Европа была в ожидании общего взрыва. Тревожным эхом отозвалась пальба от берегов Евфрата и от ущелий ливанских до берегов Рейна и в сердце пылкой Германии. Более миллиона войск было созвано под ружье в тех государствах, которым угрожала опасность войны. Вооружились флоты, израсходовались биллионы; столица Франции опоясалась колоссальными укреплениями… И вот какой ценой было предоставлено турецкому правительству право посылать своих пашей и чиновников стамбульских канцелярий в Сирию и без всякой выгоды для государственных интересов Турции разрушать в этой злополучной области все добрые начинания египетского правления, не исключая и практической его веротерпимости.

Все-таки современники обязаны признательностью государственным людям этой эпохи, которые успели предохранить семью христианских народов от войны, войны, можно сказать, междоусобной, судя по ее предмету, по вопросу не о том, чтобы освободить колыбель их веры от ига неверных, но о том, кому владеть Сирией - Абдул Меджиду ли или Мухаммеду Али.

Последствия покажут, поняла ли Европа, как дорого обходится ее спокойствию и гражданственному ее развитию нынешнее состояние во сточного ее полуострова и лучших берегов Средиземного моря. Никто из самых упрямых оптимистов не станет уверять нас, что после трех восточных кризисов, современных нашему поколению, нескоро наступит и четвертый.

Пребывая в Сирии с 1839 г. и следя собственным глазом все происшествия с Незибского сражения и прилежно изучая край и его племена, я, признаюсь, не прежде мог постигнуть происходившее пред моими глазами, как по обзоре предшествовавших событий и исторических фактов. Хотя предания старины не имеют, по-видимому, прямой связи с тем, что совершается или совершилось на Востоке при нынешнем политическом направлении Османской империи, однако служат они пояснением многих загадочных явлений, и в них таится, может быть, решение той великой задачи восточных дел, над которой недоумевает и самый глубокомысленный политик.

Заметим, что эта страна, столь любопытная и по древним своим воспоминаниям, и по своим судьбам в новейшие времена, эта заветная колыбель иудейства, христианства и мухаммеданства, страна, в которой буря Средних веков Европы разрешилась рыцарскими подвигами и в которую опять устремлены взоры Запада то с политическими и коммерческими видами, то с религиозными чувствами, а всего чаще с утопиями, - Сирия была мало известна Европе до 1840 г. Да и теперь еще после всего, что написано и наговорено об этом крае, трудно иметь о нем правильное понятие.

Поверхностные сведения и ложные данные ведут к ложным заключениям; а ложные заключения в задачах политических производят омут в общественном мнении и ведут правительства к роковой трате крови и золота народных. В суждениях по таким делам первая обязанность добросовестного наблюдателя - освободить себя не только от предрассудков своей эпохи и своего воспитания, но даже от сочувствий народных и смотреть на факты с хладнокровием математика пред цифрами. Не ручаюсь в совершенном беспристрастии суждений моих и в верности моего взгляда. Но в изложении фактов исторических и современных, из которых читатель может извлечь собственное суждение, я вполне полагаюсь на верность моего рассказа.

С первых пор прибытия моего в Сирию я искал в книгах пособия для изучения края. Читал Страбона, Полибия и Флавия и находил в них более верные сведения, чем в современных творениях. В ту пору путешествие Ламартина по Востоку читалось еще всеми. Литературная слава автора "Поэтических дум" и "Духовных мелодий" отражалась еще на этой книге. Мне напоминала эта книга другую эпоху моей жизни, первую молодость мою, когда я был так осчастливлен личным знакомством с великим поэтом. Кто из людей моего поколения не знавал наизусть гармонических его куплетов? Это было, помнится, в 1831 или 1832 г., когда я служил на флоте адмирала Рикорда. Мы угощали поэта на Навплийском рейде, и я благоговейно внимал светскому его красноречию и поэтическому разговору. Но в Сирии, перечитывая его книгу, я был поражен только неимоверным простодушием поэта, который описывает не край, но те ощущения, на которые заблаговременно была настроена его душа, когда он знавал Восток не наглядно, но по собственному вдохновению. Судя по всему, что слышал я о Ламартине в Сирии и в Константинополе, вполне разделяю мнение многих умных его соотечественников, что книга его о Востоке служит доказательством любопытного психологического явления, а именно: влияния воли и воображения на чувства. Ламартин не обманывает своего читателя; он видел все то, что описывает; но видел все это в идеальном мире, который ему сопутствовал на Востоке. Не менее того книга его наводнила Европу бреднями. Даже картинные описания, занимающие большую половину его книги, напыщены и однообразны, и вряд ли стоят они немногих эскизов Шатобрианова "Itinéraire".

Английское правительство издало в 1839 г. для парламента статистические документы, составленные доктором Боурингом. В них заключаются основательные сведения об армии египетской и о торговле: но о крае собственно и о его племенах Боуринг ничего не успел распознать. Предстоял вопрос о судьбе этих племен; но в расчетах английской политики племена играют незавидную роль потребителей и группируются по итогам производительности манчестерских фабрикантов.

В археологическом отношении замечательно путешествие Робинсона и Смита; впрочем, эти господа-методисты могли, кажется, сделать лучшее употребление из своей учености, чем опровергать историческими софизмами предания о местностях.

Что касается путешествий живописных и иных, оттененных поэтической кистью туристов, пробежавших страну в промежуток двух пароходов, вряд ли нужно о них упоминать.

Из старинных путешествий замечательна книга ученого датчанина Нибура. Среди физиологических наблюдений, составлявших главный предмет его многотрудного путешествия, встречаются любопытные и основательные сведения о племенах, принадлежащих арабскому миру.