Иную картину представляют собой низковитальные обскуранты. В массе своей это паразиты по натуре либо хищники, стремящиеся только к тому, чтобы побольше ухватить, причём стремление это в них постоянно. Они не интересуются ни своей страной, народом, верой, ни даже своей семьёй или работой; они вполне равнодушны к профессиональной гордости и совершенству. Им всё равно, чем заниматься, лишь бы побольше получать. На службе они заняты главным образом брюзжанием и перемыванием косточек своих сослуживцев, начальников и окружающих вообще: все-то у них – дураки и лодыри, а сами они делают меньше всех, да и делать толком ничего не умеют. Их нос постоянно вынюхивает – где бы чего ухватить на халяву; и если бы мир рухнул, но они поимели бы оттого хоть малую выгоду, то без колебаний приветствовали бы это событие.

Когда же судьба улыбается низковитальным обскурантам и им удаётся сделать карьеру, они обращаются в рвачей-чиновников или рвачей-бизнесменов. Предприниматели, вообще, делятся на две категории. Одни заняты каким-либо конкретным делом – предприятием и работают не только ради дохода (а иногда и не столько ради него), но для процветания своего "дела". И есть предприниматели другого рода – люди, никаким конкретным делом не занятые. Их интересует лишь доход, нажива: поживиться как можно больше от какого-либо предприятия (фирмы, страны), обобрать их до нитки; затем бросить и вцепиться в другое, – и с ним сделать то же самое и т. д.; вырученные деньги вывезти в офшор и вновь пустить в спекулятивный оборот. Такие также относятся к типу низковитальных обскурантов. Пожалуй, и довольно о них.

В заключение соотнесём нашу этническую типологию с типологией Гумилёва. Понятно, что его "гармоничные" – это прежде всего люди витальные, в зависимости от уровня этнической напряжённости являющиеся либо пассионариями, либо обскурантами. Пассионарии Гумилёва остаются пассионариями и для нас, с тем уточнением, что это, главным образом, низковитальные пассионарии. Но вот категория субпассионариев (обскурантов) вызывает некоторые возражения. Гумилёв скопом зачислил туда бродяг и вырожденцев, люмпенов и обывателей, а также и профессиональных солдат-наёмников.

Во-первых, от всех прочих перечисленных групп по своему образу жизни резко отличаются "обыватели". Обыватели, живущие своим трудом, как мы установили, – это витальные обскуранты. Всех остальных можно объединить тем, что они ведут паразитический образ жизни, кормятся за чужой счёт. Но ведь паразитизм этнический и паразитизм социальный – это разные вещи. Скажем, профессор-либерал в социальном плане совсем не паразит, а в этническом плане вполне может быть паразитом, – если для него не существуют национальные интересы, ни прошлое, ни будущее своего народа, которым он вскормлен, – а существуют только его индивидуальные права и потребности. Если он полагает, что народ веками трудился, воевал, терпел лишения лишь для удовлетворения оных. Это и есть этнический паразитизм, когда человек как бы выпадает из исторического плана бытия и пытается утвердить свой индивидуализм как абсолютную ценность. И наоборот, Диоген, праздно живущий в своей бочке, с точки зрения обывателя – типичный паразит, "бич", "бомж", ведущий "антиобщественный образ жизни". А вот в истории своего этноса он остался как выдающаяся личность, один из его ярких символов.

Да и вообще, пассионарии по своим вкусам и поведению как-то очень похожи на субпассионариев: "Если бы я не был Александром – я хотел бы быть Диогеном", – заявил Александр Македонский после встречи с философом. Пассионариев также можно обвинять в паразитизме, как и наёмников, – ведь ради своего честолюбия они развязывали опустошительные войны.

Напрасно Гумилёв также немилосерден и к бродягам. Франсуа Вийон был бродягой. Обыватели бродяг, конечно, не любят, но во все времена среди них были и поэты, и философы, и святые. Короче говоря, после исключения обывателей все остальные группы гумилёвских субпассионариев можно объединить лишь одним – всё это люди с низкой витальностью. Из их числа, пожалуй, только люмпенов можно без оговорок причислить к обскурантам. А среди солдат-наёмников и бродяг в массе обскурантов встречаются и пассионарии.

Для этноса, разумеется, самый лучший тип – витальные пассионарии. Сочетание достаточного количества пассионариев с массой витальных обскурантов тоже неплохо: последние несут физическую нагрузку, а первые – организуют и направляют систему. Преобладание низковитальных индивидов приводит к внутреннему кризису, но если пассионарность ещё высока, то и этот вариант для этногенеза плодотворен, так как пассионарии всегда способны найти выход из кризиса, в результате чего витальность повысится, а внутриэтническая обста ка стабилизируется. Хуже всего, когда пассионариев ма низковитальных обскурантов много. В этом случае после получают преобладание и пожирают всё, что только возмо а этносоциальная система быстро деградирует.

Глава 13

Ход этногенеза

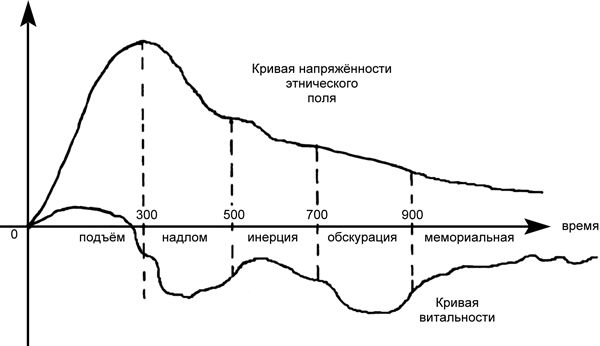

Теперь у нас есть всё необходимое для описания схемы процесса этногенеза. Мы установили два основных параметра, характеризующие этот процесс, – степень напряжённости этнического поля и уровень витальной энергии этноса. Нам известны в общих чертах формы графиков изменения каждого из этих параметров. Для удовлетворительного истолкования процесса этногенеза необходимо объединить эти графики в одной схеме и проследить их изменения на протяжении всех фаз этногенеза.

Рис. 3

Процесс этногенеза состоит из пяти фаз: подъём (нормальная продолжительность 300 лет), надлом, инерция, обскурация (в среднем по 200 плюс-минус 50 лет каждая – в зависимости от конкретных условий), мемориальная (неопределённо долго). В общем, число, продолжительность, названия, внутреннее содержание фаз сохранены по Гумилёву. Исключение составляет акматическая фаза, которую, как вы помните, мы устранили, как не основанное на фактах ошибочное построение.

Обозначим вкратце основные характерные черты всех фаз.

Фаза подъёма начинается с момента этнического толчка. Фаза роста, концентрации, подъёма сил этноса. Характеризуется цельностью социальной структуры и культурной среды. Создаётся оригинальная социально-политическая структура. К концу фазы, как правило, достигается политическая централизация этнического коллектива. Начинается и широко разворачивается экспансия этноса. Этнос легко поглощает и включает в свой состав иноэтнических индивидов. Произведения культуры и искусства немногочисленны, но отличаются наиболее оригинальным характером. Мировосприятие членов этнического коллектива дышит уверенностью в своих силах и будущем своего народа.

Фаза надлома – время острого социального кризиса, кровопролитных конфликтов и гражданских войн. Тяга к внешней экспансии достигает своего пика, но экспансия далеко не всегда бывает успешной. Начинается обскурационный процесс. Социальная структура теряет цельность. Резко падает способность к ассимиляции иноэтнических элементов. Культурное творчество богато. В культурную среду проникают и всё более распространяются чужеродные элементы. В сознании людей преобладает трагичность, пессимизм, прежняя уверенность в своих силах утрачена.

В фазе инерции внутренняя ситуация стабилизируется. Прекращение междоусобиц способствует развитию хозяйства и культуры, накоплению материальных и культурных ценностей. Это фаза стабильного в целом развития. Территориальная экспансия становится более умеренной и заключается во внешних присоединениях без ассимиляции вновь покорённых. Широко распространяются продукты и ценности чужих культур. Преобладают настроения довольства и оптимизма.

В фазе обскурации вновь усиливается тяга к экспансии в территориальном (образование империй) и человеческом (насильственная ассимиляция) планах. Обскурационный процесс становится подавляющим. При неудаче экспансии социальные конфликты переходят в жестокие гражданские войны. Этнос переживает крупные бедствия и несёт большие материальные и людские потери. Культурное творчество по-прежнему богато, но в нём нарастают настроения декаданса и "заката". Быстро прогрессирует разложение общественных отношений и забвение традиционной культуры.

Мемориальная фаза. Резкое ослабление этнополитической организации и её давления на индивида. Прекращение этнической экспансии: отныне этнос лишь обороняет достигнутые рубежи. Общество атомизировано, – в нём господствует отчуждённость между людьми, а также между людьми и официальными структурами. Окончательное угасание оригинального творчества и торжество космополитической масскультуры. Этнос лишь сохраняет свои ценности и пытается возродить старые традиции, живёт воспоминаниями о былом величии (реальном или воображаемом). В благоприятных условиях этого достаточно для ещё очень долгого существования и даже некоторого национально-культурного ренессанса.

Все эти политические, культурные, экономические, идеологические перемены обусловлены глубинными изменениями в энергетике этноса, изменением уровней различных её составляющих. Они определяют рост и упадок этнической системы, степень её стабильности, переходы в состояние расширения и возвращение к стабильному состоянию.

Пора перейти к конкретному рассмотрению этих изменений.

Глава 14

Фаза подъёма

Момент этнического толчка в истории незаметен и может быть определён лишь приблизительно из анализа складывающихся необходимых для него условий и последующего развития этноса. Первые 100 лет, по крайней мере, новорождённый этнос ещё ничем существенным себя не проявляет. В результате этнического толчка образуется этническое поле, напряжённость которого быстро нарастает. Этот резкий подъём этнического напряжения составляет характерную особенность энергетики фазы подъёма и определяет её конкретное содержание.

Под действием этнического поля возрастает активность людей, захваченных толчком. Это выражается в росте рождаемости (демографический подъём), а также в усиленном хозяйственном освоении ресурсов территории этноса. Впрочем, эти черты не составляют исключительную особенность фазы подъёма, – они встречаются и на других этапах этногенеза. Главное – это новое миросозерцание этнических индивидов, свежий взгляд на мир. Высокий уровень напряжённости этнического поля в душах людей проявляется как совершенная утверждённость в основах бытия своего общества, абсолютная уверенность в справедливости и правильности его законов, в стремлении утвердить их в окружающем мире.

Постепенно прорисовывается оригинальная социально-политическая организация этноса, новые способы хозяйствования, начинается подъём эстетического творчества. Этнос стремится распространить свою политическую систему на окрестные земли и включить проживающих там людей в свой этнический коллектив. Таким образом, после столетнего периода концентрации начинается этническая экспансия. Главная движущая сила экспансии на данном этапе – растущая пассионарность этноса, стремление утвердить вовне свои взгляды на мир. Возросшее этническое напряжение повышает запросы к жизни: пассионарию хочется уже не только сытной еды и красивой одежды, но и власти, славы, новых горизонтов и ощущений. Этносу становится душно на ограниченной территории своего месторазвития, и он стремится раздвинуть её пределы. Новая организация и крепкая сплочённость этнического коллектива делают возможным осуществление этого стремления.

Этногенез может быть прерван в самом начале. Если молодой этнос наткнётся на сильного противника, он может просто разбиться об него. Но предположим, что этнос находится в благоприятной ситуации: его окружают старые этносы, обладающие низким уровнем напряжённости этнического поля. В таком случае этнос будет распространяться без большого труда, овладевая территориями и ассимилируя их население. Инкорпорация происходит за счёт пассионарной индукции. Немногочисленные, но пассионарно напряжённые индивиды нового этноса увлекают за собой пассивную реликтовую этническую массу. Захваченные более напряжённым полем иноэтнические элементы быстро поглощаются и становятся органической частью новой этнической системы. Таким способом расширение происходит настолько, насколько оно возможно.

Особенно успешно идёт этот процесс, если экспансия разворачивается в отношении этнически близкого населения. Представим себе такую ситуацию. На территории Древней Аравии появляется новый арабо-мусульманский этнос. По мере роста он начинает свою экспансию во всех направлениях. Поначалу объектом её становится арабское же население – этнический реликт какого-то более древнего арабского этноса. Понятно, что среди людей близких арабам-мусульманам по языку и обычаям экспансия и ассимиляция продвигаются гораздо легче и быстрее, чем когда арабы вторглись в пределы Африки и Ирана (последний арабизировать так и не удалось).

Определяющим фактором является всё-таки не этническая близость, а разница в уровнях напряжённости этнических полей контактирующих этносов. Пока она достаточно велика, экспансия идёт успешно. Но рано или поздно осуществляющий экспансию этнос наталкивается на сопротивление сильной этнической системы, и его наступление приостанавливается. Дальнейшее продвижение требует уже гораздо больших усилий, и даже сверхусилий. Однако этнос продолжает экспансию не считаясь с жертвами, так как при высоком пассионарном напряжении страсть к открытию и преобразованию мира на свой лад остаётся неизменной.

Нормальная продолжительность фазы подъёма около 300 лет. Неблагоприятные условия развития могут её значительно сократить. Намного короче она у субэтносов. Но и самостоятельные этносы могут пострадать. В фазе подъёма этносу может грозить опасность чрезмерной инкорпорации. Если поток обскурационного этнического материала в поднимающийся этнос слишком велик, то этнос не успевает его переварить. Нахлынувшие обскуранты дестабилизируют социальную обстановку раньше положенного времени. В этом случае надлом наступает слишком скоро, фаза подъёма укорачивается, а значит, уменьшается амплитуда всего процесса. Не успевший нормально развиться этнос выходит на историческую арену ослабленным, срок его существования короче, этногенез менее выразителен. К таким последствиям приводит влияние близлежащей цивилизации, которая, собственно, и является источником обскурационного материала.

Ярким примером подобного развития событий является Америка. Слабый североамериканский этнос (США) с самого начала постоянно пополнялся большим количеством эмигрантов, через которых Европа оказывала на молодой этнос угнетающее цивилизационное влияние. В результате фаза подъёма сократилась по продолжительности вдвое; надлом наступил уже в конце XVIII века (его начало – Война за независимость). Соответственно укоротилась продолжительность и последующих фаз. Фаза надлома заняла 100 лет (завершилась Гражданской войной и реконструкцией Юга). Из-за ущербности своего развития американский этнос оказался довольно примитивным и слабым, очень зависимым от Европы в духовно-культурном отношении. Судьба американского этноса, по существу, трагична. Он возник слишком поздно, в слишком тесном контакте с цивилизацией и не получил простора для развития во времени.

Глава 15

Фаза надлома

В это время на ходе этногенеза всё более сказывается другой фактор. Скачок витальности, вызванный этническим толчком, обусловливает быстрый рост численности нового этноса. Плотность населения на занимаемой им территории в короткий срок резко увеличивается, так как территория эта невелика. Скоро обнаруживается демографическая перегрузка, чрезмерная теснота становится ощутимой даже при более высокой витальности. Дальнейшее перенаселение уже понижает витальный уровень этнического коллектива. Люди чувствуют, что ресурсы жизнедеятельности скудеют. Чтобы снять растущее напряжение, этнос вынужден перейти к расширению занимаемой территории, к захвату необходимых жизненных ресурсов во внешнем мире.

Но территориальная экспансия, даже успешная, сама по себе поглощает немало энергии. Пассионарная деятельность растущего этноса требует от членов этнического коллектива всё больших усилий и жертв. Они расточают свою энергию и здоровье в военных походах и освоении новых земель. Всё больше ресурсов уходит на создание государственной организации и его содержание. Пока экспансия продвигается сравнительно легко, положение остаётся стабильным, так как убыток витальности этнических старожилов всё время пополняется за счёт витальной энергии вновь ассимилированных индивидов. Но как только продвижение приостанавливается, витальность этноса начинает снижаться ускоренным темпом.

Эффект падения витальности усиливается внешним фактором – истощением природных ресурсов коренной территории этноса. Ведь с началом этногенеза значительно увеличивается интенсивность их эксплуатации. Численность населения растёт, растут аппетиты, а территория и количество ресурсов на первом этапе остаются неизменными. Увеличение отдачи достигается за счёт все большего освоения данной территории. Но по достижении какого-то порога усиленная эксплуатация не только не даёт нового прироста, но истощает ресурсы. Сигизмунд Герберштейн в начале XVI века характеризует природные условия земель, окружающих Москву, как скудные: неплодородная почва, в лесах нет зверя и мёду; река Москва не очень рыбная, в ней не водится никакой рыбы, кроме "дешёвой и обыкновенной". Нет сомнения, что двумя-тремя веками ранее, когда этногенез великорусского этноса только начинался, ресурсы Московской области были гораздо богаче.

Таким образом, снижение витальности, истощение природных ресурсов побуждают этнос мобилизовать все силы для продолжения экспансии. Необходимость её диктуется уже не столько стремлением изменить мир, сколько подлинным энергетическим голодом. Наступает фаза надлома, начало которой характеризуется резким падением витальности этноса.

Однако предпринимаемые усилия часто дают слишком незначительный результат. Энергетические затраты в ходе экспансии оказываются гораздо большими, чем энергетические поступления. В таких условиях индивиды этноса начинают искать удовлетворения своих потребностей уже не вовне, в внутри собственной этнической системы, за счёт своих соплеменников. Внутреннее напряжение быстро нарастает. Острое соперничество личностей, сословий, группировок, партий, этнических групп разражается большим кровопролитием. Чередой идут заговоры, бунты, попытки переворотов, гражданские войны. Террор истребляет общественную элиту.