Такая смена организмов с глубиной наблюдается везде в гидросфере. Местами - у берегов или у мелей или в таких своеобразных образованиях, как Саргассово море Атлантического океана, связанных с геологической историей местности, - невидимый глазом планктон сменяется огромными плавучими полями или лесами водорослей (иногда гигантских) и трав, много более могучими лабораториями химической энергии, чем самые большие лесные массивы суши.

Ко площадь, ими занятая, невелика - не превышает нескольких процентов обшей площади чистого планктона.

§ 56. В конце концов, на нашей планете поверхность ее покрывается временами зеленым сплошным покровом. Всегда лишенные зеленой растительности места, бедные жизнью, или азойные - безжизненные - пространства едва ли составляют 5-6 % земной поверхности. Если даже мы примем их во внимание, то и в таком случае слой зеленого вещества, покрывающий нашу планету, занимает, по-видимому, всегда площадь, не только много превышающую ее поверхность, но и находящуюся в соотношении с космическими явлениями - с Солнцем.

Несомненно, в среднем даже на суше площадь зеленого слоя, захватывающего солнечные лучи, превышает в максимальном его проявлении более чем в 100 раз ее поверхность, покрытую растительностью. В мощном верхнем слое Мирового океана -приблизительно в четыреста метров - зеленая поверхность той же толщины (примерно в толщину листа растения или зеленого слоя наземных зеленых протистов) превысит, несомненно, эту величину во много раз. В коние концов, на пути солнечного луча получается сплошная поверхность микроскопических хлорофиллльных трансформаторов его энергии, превышающая поверхность самой большой планеты солнечной системы - Юпитера - или к ней близкая. Поверхность Земли равна 5,1 • 10 км, поверхность Юпитера - 6,3 • 10 км; если принять, что 5 % поверхности нашей планеты лишено зеленой растительности и что захватывающая солнечный луч площадь ее увеличивается размножением зеленой растительности от 100 до 500 раз, зеленая площадь в максимальном ее проявлении будет соответственно 5,1 • 10- 2,55 •10 км.

Едва ли может быть сомнение, что эти числа не случайны и что указанный механизм находится в теснейшей связи с космическим строением биосферы. Он должен находиться в связи с характером и количеством солнечного лучеиспускания.

Поверхность Земли составляет несколько меньше 0,0001 поверхности. Солнца (8,6 • 10 %). Зеленая площадь ее трансформационного аппарата дает уже числа иного порядка - она составляет 0,86-4,2 % площади Солнца.

§ 57. Невольно бросается в глаза, что порядок этих чисел отвечает порядку той части солнечной энергии, которая улавливается в биосфере живым зеленым веществом.

В связи с этим можно исходить из этого совпадения в исканиях объяснения зеленения Земли.

Захватываемая организмами солнечная энергия составляет небольшую часть той, которая достигает поверхности Земли, получающей, в свою очередь, от Солнца только ничтожную долю всего его излучения. Из всей солнечной энергии, равной 4 • 10 больших калорий в год, Земля, по С. Аррениусу, получает 1,66- 10 больших калорий в год.

Только эта космическая энергия и может быть принимаема во внимание при современной точности наших знаний в этой области. Едва ли радиация всех звезд, достигающая земной поверхности, много превышает 3,1 • 10% солнечной, как это было уже установлено И. Ньютоном. Принимая во внимание лучеиспускание всех планет и Луны, значительная часть которого отраженная, солнечная, можно считать, что количество энергии, этим путем получаемое Землей, не достигнет и 0,01 всей энергии, получаемой земной поверхностью от Солнца.

Значительная часть этой энергии захватывается верхней земной оболочкой - атмосферой, и только 40 % - 6,7 - 10 калорий достигает земной поверхности и находится, таким образом, в распоряжении зеленой растительности.

Из этой энергии главная часть идет на тепловые процессы земной коры и связана с тепловым режимом океана и атмосферы. Несомненно, значительная ее часть захватывается и этом режиме и живым веществом и нами не учитывается в балансе химической работы жизни. Но само собой разумеется, что в создании жизни в биосфере она играет огромную роль. Но она не проявляется непосредственно в создании новых химических соединений, которые одни лишь дают мерку химической работы жизни.

На химическую работу, на создание нестойких в термодинамическом поле биосферы (§ 89) органических соединений, зеленая растительность использует только некоторые определенные излучения в пределах приблизительно 670- 735 µm (Danggeard и Desroche, 1910-3911); хотя другие лучи (между 300 и 700 µm) и имеют известное значение, они все же оказывают сравнительно мало заметное действие.

В связи с этим, а не в связи с несовершенством аппарата трансформации зеленое растение использует лишь небольшую часть солнечной радиации, его достигающей. По Ж. Буссенго, зеленое культурное поле может захватить 1 % солнечной падающей энергии, превращая ее в органическое горючее вещество. С. Аррениус думает, что в интенсивной культуре эта величина может быть поднята до 2 %. По Т. Броуну и Р. Эскомбу, она для зеленого листа достигает, по непосредственным наблюдениям, 0,72 %. Лесная площадь едва ли использует 0,33 % (исходя в вычислениях из древесины).

§ 58. Эти числа, несомненно, являются минимальными, а не максимальными. В исчислении Ж. Буссенго даже с поправкой С. Аррениуса принята во внимание растительность суши, притом при предположении, что культурой мы действительно увеличиваем плодородие почвы, а не создаем благоприятные условия для определенного культурного растения, погашая жизнь других, нам ненужных. Эти исчисления неизбежно не принимают во внимание жизни зеленой "сорной" и микроскопической растительности, пользующейся благоприятными условиями удобрения и обработки. Помимо полей, и на суше мы имеем богатые жизнью зеленые сгущения - болота, влажные леса и влажные луга, превышающие по количеству жизни насаждения человека (§ 150).

По-видимому, в среднем количество зеленой растительности на единицу площади моря (гектар), где сосредоточена главная ее зеленая масса, дает числа того же порядка, как для единицы суши. Большее годовое количество создаваемого в море живого вещества объясняется более быстрым темпом его размножения (§ 49). Растительное вещество столь же быстро поглощается животным миром, как оно создается размножением. Этим путем в планктоне и бентосе океана создаются такие скопления животной бесхлорофилльной жизни, которые лишь изредка наблюдаются (если наблюдаются) на суше.

Но как бы ни пришлось увеличить минимальное число Аррениуса, можно и сейчас принять, что порядок явления им указан верно.

Зеленое вещество усваивает немногие проценты достигающей его солнечной лучевой энергии, по-видимому больше двух ее процентов.

Эти два и больше процентов вполне попадают в пределы 0,8-4,2 % солнечной поверхности, которой отвечает зеленая трансформационная площадь биосферы (§ 56). До растения достигает 40 % всей солнечной энергии, охватывающей нашу планету (§ 57). 2 %, используемых растением, отвечают 0,8 % всей доходящей до Земли солнечной энергии.

§ 59. Можно понять это совпадение только при наличности в механизме биосферы аппарата, использующего нацело, до конца определенную часть солнечной энергии. Трансформационная зеленая плошадь Земли, созданная энергией солнечной радиации, будет отвечать в таком случае той ее

части, количеству тех определенной

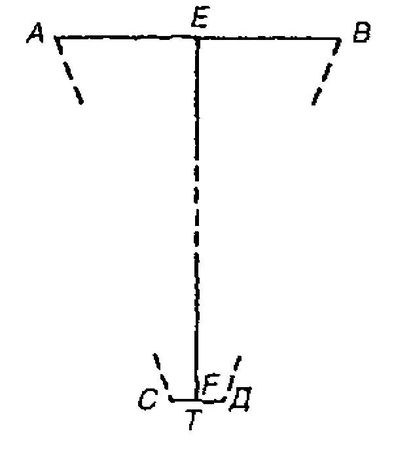

длины волны лучей, в ней находящихся, которые способны производить на Земле химическую работу. Мы можем светящуюся поверхность быстро вращающегося Солнца, непрерывно освещающего Землю, принять за некоторую светящуюся площадь размера АВ (см. рис.). Из этой плошали непрерывно, из каждой ее точки падают на поверхность Земли световые

колебания, только m % которых - определенной длины волны лучей - могут с помощью зеленого живого вещества переходить в действенную химическую энергию биосферы.

Поверхность быстро и непрерывно вращающейся Земли может быть также заменена равною ей по величине освещаемой площадью. При огромных размерах диаметра Солнца по сравнению с диаметром Земли и большом расстоянии от него Земли эта площадь, очевидно, на рисунке выразится точкой Т. Она будет как бы фокусом лучей, исходящих из светящегося Солнца А В. Зеленый трансформационный аппарат биосферы состоит из тончайшего слоя мельчайших пылинок - хлорофилльных пластид. Их действие пропорционально их поверхности, так как чрезвычайно быстро слой хлорофиллльного вещества становится непрозрачным дня химических лучей, им превращаемых. Заменим и здесь поверхность освещаемых пластид их площадью. В этом случае максимальная трансформация зелеными растениями солнечной энергии будет происходить тогда, когда на Земле будет существовать приемник света, плошадь которого равна т % светящейся площади Солнца или больше ее. В таком случае все нужные для Земли лучи будут захвачены хлорофиллль-ным аппаратом.

На рисунке CD обозначает диаметр той окружности, которая отвечает2 % солнечной светящейся площади. Весь чертеж отнесен к диаметрам кругов, плошади которых отвечают светящейся поверхности Солнца (АВ) и принимающей свет поверхности Земли (T и CD).

Вероятно, между радиацией Солнца, ее характером (процент лучей т), площадью зеленой растительности (и азойными промежутками?) есть числовые соотношения, нам теперь неизвестные.

Космический характер биосферы должен глубоко сказываться и в ее дальнейшем с этим связанном строении.

§ 60. Живое вещество часть получаемой им лучистой энергии держит непрерывно в своем веществе, в живых организмах. Это величина, отвечающая количеству организмов. Все указывает нам, как мы это увидим, что количество жизни на земной поверхности не только мало меняется в короткие промежутки времени, но почти неизменно или неизменно и в геологические периоды (начиная с археозоя и до настоящего времени). Тесная зависимость количества жизни от лучистой энергии Солнца делает это эмпирическое обобщение особенно важным, так как оно связывает ее с такой величиной, как солнечное лучеиспускание, неизменность которого в геологическое время - за время существования солнечной системы в ее современном виде - едва ли может возбуждать серьезные сомнения. Тесная зависимость основной части жизни - зеленого живого вещества - от солнечных лучеиспускании определенной длины волны и открывающийся нам механизм биосферы, связанный с полным их использованием зеленой растительностью, дают еще новое указание на постоянство количества живого вешества в биосфере.

§ 61. Количество энергии, ежесекундно находящейся в форме живого вещества, может быть учтено. По исчислениям С. Аррениуса, зеленая растительность в форме своих горючих соединений заключает 0,024 % всей солнечной энергии, достигающей биосферы, т. е. 1,6 • 10 больших калорий.

Это огромное - планетное - число; оно, мне кажется, однако, очень преуменьшено. В другом месте я пытался выяснить, что число Аррениуса должно быть увеличено по крайней мере в 10 раз, а может быть, еще больше. Вероятно, больше 0,25 % солнечной энергии, получаемой Землей, находится все время в запасе - в живом веществе- в форме соединений, находящихся в особом термодинамическом поле, отличном от термодинамического поля косной материи биосферы.

Несмотря на огромные количества вещества, постоянно во время жизни проходящего через организмы, большие количества, например, создаваемого ими свободного кислорода (около 1,5 • 10 г), энергетический годовой эффект жизни выражается в меньших числах, чем создаваемые ею, постоянно восстановляющиеся размножением и постоянно умираюшие существа. Там, как указывалось (§ 45), в течение года передвигаются массы элементов, много раз превышающие вес земной коры до 16 км мощностью, многократные числа порядка 10г.

Насколько мы можем сейчас его учесть, энергетический при внос живого вешества в биосферу в течение года не так уже много превосходит ту энергию, которую живое вещество держит в своем термодинамическом поле сотни миллионов лет. Она сохраняет в себе в форме горючих своих соединений не менее 1 • 10 больших калорий, и она использует в год на связанную с их новым созданием и восстановлением истраченного работу не менее 2 % падающей на поверхность Земли и океана энергии, т. е. не менее 1,5 • 10 больших калорий. Если это число и будет при дальнейшем изучении увеличено, едва ли порядок 10 калорий изменится.

Так как количество живого вещества остается незыблемым в течение всего геологического времени, связанная с его горючей частью энергия может считаться всегда присущей жизни. В таком случае п • 10 больших калорий в год выразит энергию, ежегодно передающуюся жизнью в биосферу.

Несколько замечаний о живом веществе в механизме биосферы

§ 62. Зеленое живое вещество, несмотря на все его значение, не охватывает всех основных проявлений жизни в биосфере.

Химия биосферы вся проникнута явлениями жизни, захваченной ею космической энергией и не может быть понята, даже в своих основных чертах, без выяснения места живого вещества в механизме биосферы, причем она только отчасти связана с зеленым растительным миром.

Механизм этот известен нам в далеко не достаточной степени, но уже теперь можно указать некоторые его правильности, которые мы должны рассматривать как эмпирические обобщения.

В будущем картина явления, несомненно, изменится для нас в чрезвычайной степени, но уже и теперь мы должны на каждом шагу считаться с ее хотя бы несовершенными образами.

Я вкратце остановлюсь здесь на некоторых из них, кажущихся мне наиболее основными.

В истории химического состава живого вещества давно замечена особенность, регулирующая всю его геохимическую историю в биосфере, которая была отмечена глубоким русским натуралистом К. М. Бэром. Он выразил это для углерода, позже то же было отмечено для азота и может быть целиком перенесено на всю геохимическую историю элементов. Это закон бережливости в использовании живым веществом простых химических тел, раз вошедших в его состав.

Бережливость в использовании живым веществом необходимых для жизни химических элементов проявляется различным образом. С одной стороны, она наблюдается в пределах самого организма. Раз вошедший в него элемент проходит в нем длинный ряд состояний, входит в ряд соединений, прежде чем он выйдет из него и будет для него потерян. Организм вместе с тем вводит в свою систему только необходимые количества элементов для своей жизни, избегая их излишка.

Но это одна сторона явления, на которую обратил внимание К. М. Бэр и которая, очевидно, связана с автономностью организма и со свойственными ему системами равновесия, достигающими устойчивого состояния, обладающего наименьшей свободной энергией.

Еще резче выражена эта особенность геохимической истории организма в их живом веществе, в их совокупности. В неисчислимых биологических явлениях наблюдается проявление здесь закона бережливости. Атомы, вошедшие в какую-нибудь форму живого вещества, захваченные единичным жизненным вихрем, с трудом возвращаются, а может быть, и не возвращаются назад, в косную материю биосферы. Организмы, поедающие других, паразиты, организмы симбиозов и сапрофиты немедленно вновь переводят в живую форму материи только что выделенные остатки жизни. В действительности эти остатки в значительной части живые, пропитанные микроскопическими формами. Новые поколения, получаемые размножением,- все эти разнородные, неисчислимые механизмы - улавливают атомы в изменяющейся среде, удерживают их в жизненных вихрях, переводя их из одного в другой.

И это имеет место на протяжении всего круга жизни, сотни миллионов лет. Несомненно, часть атомов неизменного покрова жизни, энергия которого все время держится на уровне порядка 10 больших калорий, никогда не выходит из жизненного круговорота. По образному выражению К. М. Бэра, жизнь бережлива в своих тратах захваченного вещества, с трудом и неохотой отдает его назад. Нормально она его назад надолго или совсем не выпускает.

§63. Благодаря "закону бережливости" можно говорить об атомах, остающихся в пределах живой материи в течение геологических периодов, все время находящихся в движении и миграции, но не выходящих назад в косную материю.

Это эмпирическое обобщение, в связи с той совершенно неожиданной и своеобразной картиной, какую оно нам рисует, невольно заставляет углубиться в следствия, которые из него могут быть сделаны, заставляет искать его объяснения.