В результате французских интриг и деятельности французской марионетки великого князя Сергея Михайловича, а также глупости военного министра Сухомлинова и самого Николая II русская армия осталась без тяжелой артиллерии. В годы войны с большим трудом удалось создать несколько батарей тяжелой артиллерии, использовав старые русские орудия обр. 1867 г. и 1877 г., небольшое число орудий, закупленных в Англии, США и Японии, а также 12-дюймовые морские гаубицы обр. 1915 г. Своевременное же принятие на вооружение 203-мм, 229-мм и 280-мм германских орудий и запуск их в серийное производство на русских заводах, но с помощью германских фирм, могло существенно изменить ход боевых действий на Восточном фронте в 1914–1917 гг.

Благодаря Сергею и Матильде русские казенные артиллерийские заводы после русско-японской войны остались почти без заказов Военного ведомства. Обуховский завод перенес это сравнительно легко, так как с 1907 г. он получал большие заказы от Морского министерства. Петербургский орудийный завод Военного ведомства получал заказы периодически, но мощности завода были крайне малы, кроме того, он был зажат соседними строениями и не мог расширяться. Руководство ГАУ и орудийного завода с 1907 г. неоднократно поднимало вопрос о переносе завода в другое место и его модернизации, но Николай II постоянно отказывал им.

Хуже пришлось мощнейшему Пермскому орудийному заводу, которому с 1906 по 1914 г. Военное министерство не заказало ни одного орудия. И это в преддверии войны! Завод выполнял небольшие заказы на артиллерийские снаряды, на болванки для стволов пушек для Петербургского орудийного завода и т. д. Если бы завод находился в Петербурге, то бунт рабочих был бы неминуем. Но завод был расположен в сельской местности в деревне Мотовилиха, и рабочие с мая по октябрь расходились по окрестным деревням на свои земельные участки, а зимой подхалтуривали на заводе, выполняя случайные заказы. Кстати, такая же ситуация возникла на заводе и в 1922–1925 гг., но с 1926 г. завод был загружен на полную катушку.

Вмешательство Матильды в артиллерийские дела вызывало бешенство императрицы Александры Федоровны и зависть Распутина. В 1916 г., во время "угольного голода", британский посол Бьюкенен был возмущен, увидев, как солдаты разгружали уголь из военных грузовиков у дворца Кшесинской. Начальник ГАУ А. А. Маниковский открыто писал в служебном документе генералу Барсукову: "Противно до такой степени, что требуется огромное усилие воли, чтобы терпеть… Но ведь всегда терпению есть предел".

Предел наступил в феврале 1917 г. Женщина-вамп перестала сосать кровь из России. Кшесинская и ее сексуальные партнеры с треском были выброшены из "экспресса всемирной истории". Дворец Кшесинской стал штабом большевиков, с его балкона выступал Ленин. Позже его сделали музеем Октябрьской революции. В загородные дворцы великих князей и Кшесинской в Царском Селе и Стрельне вселилась детвора. Генералы Маниковский и Барсуков занялись строительством артиллерии Красной Армии. В 1918 г. Николай II был расстрелян в Екатеринбурге, а Сергей Михайлович - в Алапаевске. Кшесинская и великий князь Андрей Владимирович переехали на свою французскую виллу "Ялам". Родной брат Андрея Владимировича Кирилл объявил себя Великим Государем Всероссийским и после свадьбы Андрея с Кшесинской присвоил Матильде титул великой княгини Романовой-Красинской.

Чтобы закончить на мажорной ноте и избежать обвинений в ненависти к великим князьям и дому Романовых, скажу несколько слов о дальнейшей судьбе великого князя Александра Михайловича. В эмиграции он занялся наукой, много путешествовал, и по-прежнему главным в его жизни были женщины. Политикой он не занимался, но иногда проходился в своих статьях и книгах о "самодержце всероссийском" Кирилле, балерине-княгине Кшесинской-Красинской и т. д.

Во время поездки в США великий князь Александр Михайлович решил подработать чтением лекций. Этим и сейчас занимаются русские личности типа Михаила Горбачева, Сергея Хрущева и др., поливая помоями историю своей страны. А тут у заказчиков лекций произошел "облом". Предоставлю слово самому князю: "Еще более жаркие дебаты ожидали меня в Клубе Армии и Флота. Его руководство считало само собой разумеющимся, что я буду проклинать Советскую Россию и предскажу неминуемый крах пятилетнему плану. От этого я отказался. Ничто не претит мне больше, нежели тот спектакль, когда русский изгнанник дает жажде возмездия заглушить свою национальную гордость. В беседе с членами Клуба Армии и Флота я дал понять, что я прежде всего русский и лишь потом великий князь. Я, как мог, описал им неограниченные ресурсы России и сказал, что не сомневаюсь в успешном выполнении пятилетки.

- На это может уйти, - добавил я, - еще год-другой, но если говорить о будущем, то этот план не просто будет выполнен - за ним должен последовать новый план, возможно, десятилетний или даже пятнадцатилетний. Россия больше никогда не опустится до положения мирового отстойника. Ни один царь никогда не смог бы претворить в жизнь столь грандиозную программу, потому что его действия сковывали слишком многие принципы, дипломатические и прочие. Нынешние правители России - реалисты. Они беспринципны - в том смысле, в каком был беспринципен Петр Великий. Они так же беспринципны, как ваши железнодорожные короли полвека назад или ваши банкиры сегодня, с той единственной разницей, что в их случае мы имеем дело с большей человеческой честностью и бескорыстием".

Следует заметить, что Александр Михайлович многое понял еще в 20-х годах. Дам ему слово в последний раз: "Когда ранней весной 1920-го я увидел заголовки французских газет, возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, что-то внутри меня не выдержало, и я забыл про то, что и года не прошло со дня расстрела моих братьев. Я только и думал: "Поляки вот-вот возьмут Киев! Извечные враги России вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей!.."

Мне было ясно тогда, неспокойным летом двадцатого года, как ясно и сейчас, в спокойном тридцать третьем, что для достижения решающей победы над поляками Советское правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное правительство. Какой бы ни казалось иронией, что единство Государства Российского приходится защищать участникам III Интернационала, фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае I: защищать рубежи государства любой ценой и шаг за шагом пробиваться к естественным границам на западе! Сейчас я уверен, что еще мои сыновья увидят тот день, когда придет конец не только нелепой независимости прибалтийских республик, но и Бессарабия с Польшей будут Россией отвоеваны, а картографам придется немало потрудиться над перечерчиванием границ на Дальнем Востоке".

Великий князь Александр Михайлович скончался в 1933 г. в городе Рокбрюн на Французской Ривьере. Он не дожил 6 лет до входа советских танков в Ревель, Ригу и Брест и 12 лет - до поднятия нашего военно-морского флага над Порт-Артуром.

Матильда прожила намного дольше. Она умерла 6 декабря 1971 г., не дожив лишь 9 месяцев до своего 100-летнего юбилея.

Глава 5. Сверхдальние пушки и экзотические снаряды

23 марта 1918 г. в 7 часов 20 минут утра в центре Парижа на площади Республики раздался сильный взрыв. Парижане в испуге обратили взоры к небу, но там не было ни цеппелинов, ни аэропланов. Предположение, что Париж обстреливала вражеская артиллерия, поначалу никому не приходило в голову, ведь линия фронта находилась в 90 км западнее города. Но, увы, таинственные взрывы продолжались. До 7 августа 1918 г. немцы выпустили 367 снарядов, из которых 2/3 попали в центр города, а треть - в пригороды.

Фирма Круппа специально для обстрела Парижа изготовила сверхдальние пушки калибром 210 мм и длиной ствола 160 калибров. Уникальный длинный ствол имел сложнейшую конструкцию и поддерживался от прогиба стальными канатами, крепившимися к стальным стойкам.

Снаряд весом 103–118 кг был (обратим внимание!) обычного типа с двумя ведущими поясками. Вес взрывчатого вещества в снаряде - 7 кг, вес порохового заряда - 250 кг. При начальной скорости 1578 м/с наибольшая дальность составляла 120 км. Стреляла пушка с бетонного основания. Общий вес установки достигал 750 т.

Некоторые авторы ошибочно называют эту сверхдальнюю пушку "Большой (или Толстой) Бертой". На самом деле "Большой Бертой" немцы называли 42-см мортиру, а это орудие называлось "Коллосаль". В историю же "Коллосаль" вошел как "Парижская пушка".

Вслед за немцами работы по созданию сверхдальних орудий в 1918–1919 гг. начали французы, англичане и американцы. Они создали несколько оригинальных конструкций сверхдальних пушек.

Несмотря на голод и Гражданскую войну, ряд русских морских и сухопутных артиллеристов приступили к созданию сверхдальних орудий. В России работы шли по двум направлениям: создание особых сверхдальних (в 100 и более калибров) пушек с обычными поясковыми снарядами и по линии переделки штатных орудий для стрельбы снарядами новых типов.

Осенью 1918 г. начальник Главного артиллерийского полигона В. М. Трофимов предложил учредить Комиссию по особым артиллерийским опытам (Косартоп) для исследования возможностей создания сверхдальних орудий. В декабре того же года большевистский Военно-законодательный совет постановил организовать такую комиссию под председательством Трофимова. В нее вошли лучшие специалисты в области артиллерии - Н. Ф. Дроздов, И. П. Граве, Г. А. Забудский, Ф. Ф. Лендер, В. И. Рдултовский и др.

В работах Косартопа участвовали почти все профессора Артиллерийской академии: начальник академии С. Г. Петрович, Н. Ф. Дроздов (внутренняя баллистика, проектирование орудий), И. П. Граве (внутренняя баллистика), В. М. Мечников (внешняя баллистика), А. В. Сапожников (химия, взрывчатые вещества, пороха), И. А. Крылов (металлургия), а также преподаватели О. Г. Филиппов, Ф. Ф. Лендер и др.

В качестве научных консультантов были приглашены академики АН. Крылов (математика, механика), В. Н. Ипатьев (химия, взрывчатые вещества), П. П. Лазарев (физика), профессора Н. Е. Жуковский (механика, аэродинамика), С. А. Чаплыгин (гидромеханика), Н. Н. Бухгольц и В. П. Ветчинкин (газодинамика), Н. П. Молчанов (метеорология) и др.

Важнейшей задачей Косартопа была разработка систем сверхдальней стрельбы. Для опытов по созданию сверхдальних пушек в 1920–1921 гг. Трофимовым было спроектировано "экстрадальнее орудие" на базе штатной 6/45-дюймовой пушки Кане.

В 1923–1926 гг. на заводе "Большевик" переделали две 6/45-дюймовые пушки Морского ведомства № 228 и № 281 в экстрадальние орудия. Обе пушки были установлены на родных корабельных станках Кане на центральном штыре. Длина обеих пушек составляла 120 калибров (то есть около 9144 мм), а вес откатных частей - 9100 кг. Пушка № 228 имела длину нарезной части 7628 мм (100,4 калибра), а у второй пушки (№ 281) нарезная часть была существенно меньше - 5364 мм, то есть 70,5 калибра, а затем нарезка кончалась, и канал на протяжении около 30 калибров был гладким.

При стрельбе 22 июля 1926 г. из пушки № 228 снарядом весом 6,5 кг была достигнута начальная скорость 1325,5 м/с при давлении в канале 3185 кг/см2. Длина отката при этом составила всего 70 мм.

Опыты с пушкой № 228 проводились до середины 1930-х годов, а в 1939 году она поступила в Артиллерийский музей, где и находится поныне.

Уже в конце 1918 г. стало ясно, что на создание специальных сверхдальних орудий нужны огромные средства, которых у Советской республики нет и не предвиделось. И вот большинство специалистов Косартопа предлагает большевистскому руководству пойти "иным путем" и разрабатывать подкалиберные и беспоясковые снаряды для сверхдальней стрельбы.

Проект первого подкалиберного снаряда был разработан Е. А. Беркаловым летом 1918 г. Специальная комиссия, возглавляемая академиком А. Н. Крыловым, подтвердила ценность изобретения. 26 ноября того же года на заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина было решено выдать Беркалову вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

С начала 1941 г. подкалиберные снаряды нашли широкое применение в противотанковых пушках, а уже в 60-х годах XX века подкалиберные снаряды окончательно вытеснили из боекомплектов противотанковых и танковых орудий обычные (калиберные) бронебойные снаряды. Но подкалиберные снаряды для сверхдальней стрельбы имели другую конструкцию и другие функции. Действительно, применение подкалиберных снарядов позволяло существенно увеличить дальность стрельбы, не меняя типа орудия. Но, с другой стороны, вес подкалиберного снаряда снижался, и резко уменьшалась бронепробиваемость по бетону и фугасное действие. Наконец, в несколько раз возрастало рассеивание снарядов. Поэтому после Второй мировой войны во всех армиях мира подкалиберные снаряды используются исключительно для стрельбы по танкам, и то на небольшие дистанции - до 2–4 км.

Начиная с 1876 г. - в Германии, с 1877 г. - в России, а несколько позже и в других странах в снарядах нарезных орудий стали делать ведущие медные пояски (обычно 2). Но в период перехода от гладкоствольных орудий к нарезным (1850–1876 гг.) в мире было создано несколько десятков систем нарезных орудий. Так, первые (в XIX веке) орудия капитана сардинской артиллерии Кавелли, созданные в 1846 г., имели два глубоких выреза. Чугунные снаряды продолговатой формы отливались с двумя готовыми ребрами, которыми снаряд вставлялся в нарезы. В 1848 г. Россия заказала в Швеции 203-мм орудие системы Кавелли. На седьмом выстреле оно разорвалось, и Артком ГАУ решил прекратить опыты с этими пушками. В Англии в 1850 г. было испытано три орудия Кавелли, из которых два сразу же разорвались.

В 1850–1865 гг. было создано несколько десятков опытных орудий, у которых выступы снаряда (нарезы) вставлялись в нарезы орудий (то есть нарезные снаряды). Так, в Австро-Венгрии даже приняли на вооружение орудия системы Ленка, у которых сечение канала орудия и сечение снаряда имели вид храпового колеса, образованного дугами спиралей.

Но ни одна из таких систем не получила особого распространения. Причиной этого была сложность изготовления и заряжания, а также заклинивание снарядов в канале, часто приводившее к разрыву стволов.

Особо следует рассказать о полигональных снарядах, то есть о снарядах, имеющих в сечении форму правильного многоугольника. Полигональная система Витворта (Whitworth), английского инженера, владельца мастерской в Манчестере, перешедшей затем во владение фирмы "Амстронг, Витворт и K°", была предложена в 1854 г. В этой системе канал орудия представлял собой шестигранную призму со слегка выпуклыми сторонами, скрученную по оси.

Продолговатый снаряд Витворта сзади суживался для уменьшения сопротивления воздуха. Витворт обосновывал такое устройство зарядной части снаряда на примере принятой формы корпуса корабля. В средней своей части снаряд имел форму, соответствующую каналу. При таком устройстве и точной отделке снаряд прилегал большей частью своей поверхности к стенкам канала, и ему могла сообщаться большая скорость вращательного движения, так как можно было давать большую крутизну скручивания канала без опасения срыва ведущих частей снаряда. Благодаря этому Витворт мог в то время при длине снаряда в 4–5 калибров довести относительный заряд до 1/6, а крутизну нарезов (длину их хода) до 20 калибров и получить настильность траектории, меткость и дальнобойность, далеко превосходящие те, что наблюдались при другой системе нарезов.

В 1858 г. были проведены опыты с первым орудием Витворта - 47-мм пушкой с весом ствола 143 кг. На опытах выявилось, что снаряд системы Витворта в 6 калибров длиной и весом 2,7 кг при стрельбе зарядом в 283,5 г при ударе под углом от нормали в 35° пробивает железную плиту в 50 мм, а под углами в 45° и 65° - плиту в 45 мм. Снаряд длиной в 3,5 калибра с плоской головой пробивал плиту в 45 мм при угле встречи 45°. Снаряды же остроголовые 21/4 калибра длиной при угле встречи 45° пробить плиты толщиной в 43 мм не могли.

В 1860 г. в Англии испытывались три орудия системы Витворта со следующими данными:

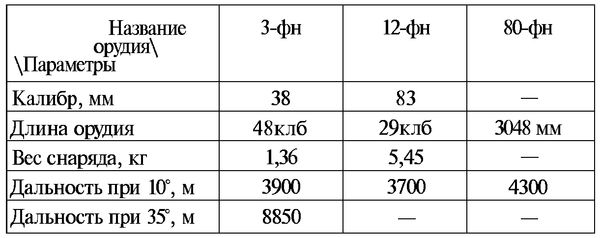

Таблица 15. Данные орудий системы Витворта

Среднее вероятное продольное отклонение снаряда колебалось от 1/100 до 1/250 дальности стрельбы.

В 1868 г. 230–210-мм пушка Витворта показала рекордную дальность стрельбы для того времени - 10,3 км при угле возвышения 33° и весе снаряда 113 кг.

В 1870 г. во Франции прошли испытания 69-мм и 43-мм полигональные пушки Витворта, заряжающиеся с дула. По сравнению с французскими нарезными пушками калибра 87 мм они показали лучшие результаты, и небольшое число полигональных орудий было изготовлено для французской армии.

В ходе войны 1877–1878 гг. турки применяли против русских 76-мм горные пушки системы Витворта.

В 80-х годах XIX века в Бразилии была изготовлена 229-мм пушка Витворта длиной в 29 калибров. Вес снаряда 184 кг, начальная скорость 640 м/с, давление в канале ствола 2556 кг/см2.

В 1863 г. Витворт доставил в Россию два заказанных ему полигональных орудия:

Таблица 16. Данные орудий системы Витворта